18 июля 1914 года в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация. На следующий день Россия официально вступила в Первую мировую войну. Принято считать, что эти события население встретило необычайным патриотическим подъёмом: и в столицах, и на периферии народ ломился в двери призывных пунктов, а улицы, заполненные многочисленными манифестантами, гремели криками «Ура!»

Однако хватало и тех, кто жил в страхе перед будущим, рыдал в голос, провожая близких на фронт или рубил себе пальцы ради белого билета. VATNIKSTAN расскажет, как в царской России «отмечали» начало войны, громили винные лавки и уклонялись от призыва.

От манифестаций к погромам

О небывалом патриотическом чувстве, охватившем Россию во время июльских событий, рассказывает пресса того времени — примеры таких публикаций приводит в книге «Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения россиян в годы войны и революции (1914–1918)» историк Владислав Аксёнов. В первые дни войны одна из петербургских газет писала, что на Исаакиевской площади перед зданием Военного министерства митингующие кричали: «Мы рады умереть, но победить! Пора проснуться!» Воодушевляющую заметку о первом дне мобилизации опубликовал «Петербургский листок» — женщины якобы отпрашивали мужей с работы, заставляя их явиться на призывной пункт:

«Интересные сцены наблюдались на трамвайной линии. Многие из вагоновожатых и кондукторов получили извещение по выходе из парков. Их жёны, получившие извещения, немедленно бросились в тревоге искать мужей, опасаясь, что их ждёт какая-либо кара за просрочку явки. Жёны находили мужей на линиях и „снимали“ их, с разрешения контролёров, с вагонов».

20 июля Николай II подписал манифест о вступлении России в войну. В этот день он вышел на балкон приветствовать собравшихся у Зимнего дворца. Согласно официальной прессе, люди, увидев государя, впали в патриотический экстаз. Военная газета «Русский инвалид» писала:

«Государь Император и Государыня Императрица изволили выйти на балкон Зимнего дворца, где единодушно были приветствуемы собравшимся на площади стотысячным народом. Когда Их Величества вышли на балкон, весь народ опустился на колени; национальные флаги склонились и пение гимна „Боже, Царя храни“ и громовое „Ура“ огласили площадь».

На этой заметке стоит остановиться отдельно. Аксёнов отмечает, что фотографии толпы, собравшейся у Зимнего дворца, демонстрируют иную картину. Так, флаги, транспаранты и портреты царя держали в руках лишь несколько десятков человек в первом ряду, которые к тому же были отделены от основной массы народа полицией. В толпе же, кроме поднятых шапок, никаких иных жестов приветствия не наблюдалось. Аксёнов пишет, что газеты преувеличили количество коленопреклонённых в момент выхода императора на балкон. «Никакого массового, общенародного опускания на колени не было — это обстоятельство вряд ли бы осталось без внимания многочисленных фотокорреспондентов», — утверждает автор, делая вывод, что манифестация 20 июля была организована и срежиссирована.

Объявление войны «отмечали» и в небольших городах. Историк Михаил Судовиков описывает «грандиозную манифестацию» в Вятке, которая прошла поздним вечером 20 июля 1914 года. Согласно архивным материалам, у дома вятского губернатора собралось около пяти тысяч человек с национальными флагами и портретами царя. Под звуки оркестра, игравшего гимн, люди кричали «Ура!» Губернатор Чернявский вышел к собравшимся и поприветствовал их патриотической речью, вызвавшей одобрительные возгласы. Современник свидетельствовал:

«Такого воодушевления и энтузиазма вятская публика не видала давно. Люди различных сословий, партий и состояний слились в дружном единении, готовые кровью своей защищать дорогую Родину…»

Через два дня жители города, собравшиеся у казарм, устроили «шумную овацию» военным и несколько раз исполнили гимн. Импровизированный концерт продлился до четырёх утра.

О необычайном патриотическим подъёме писали и официальные лица. Товарищ министра внутренних дел Владимир Джунковский вспоминал:

«Объявление войны встречено было с огромным энтузиазмом по всей России, были забыты распри, вражды, мысли всех сосредоточились в одном единодушном порыве поддержать честь и достоинство России».

Похожую картину описал и французский посол в России Жорж Морис Палеолог:

«Приказ об общей мобилизации опубликован на рассвете. Во всём городе, как в простонародных частях города, так и в богатых и аристократических, единодушный энтузиазм. На площади Зимнего дворца, перед Казанским собором раздаются воинственные крики „Ура!“»

Первые дни мобилизации в Петербурге

Патриотические настроения и обстановка в городах нравились далеко не всем. Фронтовик Валерий Арамилев, находившийся во время июльских событий в губернском городе (название не указано), так описывал происходящее:

«В городе всеобщее опьянение войной. Купцы и чиновники под руководством местной власти инсценируют непрерывные „патриотические“ манифестации. Собрания. Речи. Проповеди. Тосты.

— Все как один!..

— За веру!..

— За царя!..

— За отечество!..

— За Русь!..

— За славянство!..

— За культуру!..И, конечно, больше всего трясут патриотическими штанами те, которые никогда на фронт не поедут».

С иронией писал Арамилев об убранстве улиц и новоиспечённых воинах, наводнивших город:

«Витрины магазинов назойливо кричат о войне, выпячивая на первый план всякую мишуру военного обихода. <…> Новобранцы внесли в город явно ощутимое оживление. Катаются по главной улице в пролётках и дрожках. Воздух оглашают скабрезные песни, пиликают гармошки. <…> „Маруся отравилась“ и „Последний нонешний денёчек“ — ведь это „не эстетично“. Но что же делать? Новобранцы — герои дня, защитники „веры“, оплот „родины“».

Патриотические шествия порой заканчивались массовыми беспорядками. Виной тому были ксенофобские настроения, которые выливались в немецкие погромы. 22 июля в Петербурге толпа разгромила немецкое посольство. Генерал Юрий Данилов рассказывал об этом событии:

«Я лично был свидетелем этой глубоко безобразной картины, в которой развернулись дикие и опасные инстинкты толпы… здание германского посольства горело внутри, а металлических истуканов-тевтонов, долженствовавших, по мысли немецких архитекторов, украшать фасад, топили по соседству в Мойке. Полиция бездействовала, видимо боясь заслужить упрёк в отсутствии патриотизма. Говорили об убийстве какого-то старика-немца, которого толпа обвинила в шпионстве…»

Данилов описал погром не совсем точно — толпа одолела лишь фигуру возницы на крыше здания. Утопили в реке и немецкий герб. С крыши сняли немецкий флаг и заменили его на российский. Убийство, о котором писал генерал, действительно произошло: в одном из кабинетов посольства обнаружили прятавшегося германского подданного переводчика Альфреда Катнера, которого приняли за шпиона и убили на месте.

В частной переписке и воспоминаниях некоторые люди делились наблюдениями и об иных, вовсе не патриотических настроениях. «Улицы пригородов [Петербурга] наполнялись людьми, и тысячные толпы манифестировали по улицам с пением революционных песен и криками „Долой войну“», — вспоминал большевик Александр Шляпников.

В книге Аксёнова можно найти печальное письмо некой москвички, написанное 22 июля 1914 года:

«Если бы ты, дорогой Ш., знал, что у нас делается! В городе тоска, — стыдно смотреть, кругом горе, всюду едут, идут с узлами, глаза заплаканные, женщины кричат. Где же подъём, о котором пишут газеты? Везде чувствуется, что войны не хотят. Ты, наверное, читаешь про оживление, про манифестации. Вечером ревут, — жутко становится, — двери запирают. Представь себе толпу без конца из подростков и хулиганов и полицейских. Лица неинтеллигентные, красные носы, нахальные глаза. Кричат, а сами смотрят, кому бы в зубы дать. Сегодня получила письмо из деревни, пишут: кругом один ужас, крики, стоны, рыдания не прекращаются».

Были и те, кто встретил новость о начавшейся войне равнодушно. Так, генерал Данилов обвинял крестьян в «отсутствии сознания государственного единства» и «несознательном отношении об общей опасности государству». «Мы — вятские, тульские или пермские, до нас немец не дойдёт», — говорили те, кто жил вдали от столичных городов.

Множество коротких рассказов и размышлений о войне простых солдат собрала писательница Софья Федорченко, работавшая на фронте сестрой милосердия. Эти цитаты резко контрастируют с ура-патриотическими лозунгами первых дней войны:

«Война, война! Пришла ты для кого и по чаянью, а для кого и нечаянно. Неготовыми застала. Ни души, ни тела не пристроили, а просто, на посмех всем странам, погнали силу сермяжную, а разъяснить — не разъяснили. Жили, мол, плохо, не баловались, так и помереть могут не за-для ча. На немца-то — да с соломинкой!»

«Мне война как раз впору»

По заверениям государственных деятелей и военных, мобилизация протекала быстро и организованно. Председатель IV Государственной думы Михаил Родзянко приводил данные, свидетельствующие о явке по мобилизации «96% всех призванных». Участник Первой мировой войны, крупный военный эксперт генерал-лейтенант Николай Головин отмечал, что «уклонившихся от мобилизации почти не было». Военный министр Владимир Сухомлинов в воспоминаниях с гордостью писал:

«Наша мобилизация прошла как по маслу! Это навсегда останется блестящей страницей в истории нашего генерального штаба».

По данным отдела военной статистики, до войны в кадровой армии царской России насчитывалось 1,4 миллиона человек. В ходе первой мобилизации в войска было призвано почти четыре миллиона. Всего в ходе войны русская армия «поглотила» около 15 миллионов. Годных отбирали по ряду критериев. Согласно историку Маргарите Марковой, рост призывника должен был составлять не менее двух аршинов семи вершков (173 сантиметра), объём груди — 20 вершков (89 сантиметров), вес — три пуда 36 фунтов (64 килограмма). Признанные негодными направлялись в земские больницы, где их лечили и усиленно кормили, а через две-три недели повторно освидетельствовали.

Если верить публикациям в прессе, на фронт желали отправиться многие, независимо от роста и веса. В книге Аксёнова можно найти такую заметку из газеты «Вечернее время»:

«Сегодня к шести часам утра вся столица приняла необычный вид. Со всех концов города тянулись группы направлявшихся в полицейские участки. Подъём духа среди призывников необычайный. Чем больше вглядываешься в толпу, тем спокойнее становится на душе. Серьёзные, трезвые люди, собравшиеся истово исполнить свой долг, без шуму, без истерических выкриков. И кажется, что у всех глаза потемнели от внутренней мысли, от решимости».

«Нива» описывала праздничную атмосферу, царившую на призывном пункте:

«На сборном пункте запасных вольноопределяющихся было шумно, царило оживление, раздавался даже смех <…> и вовсе не было похоже на то, что отсюда людей отправляют на битву, на смерть — казалось, что собрались они по какому-то другому делу, простому, далёкому от опасностей, не страшному и не будничному, обыкновенному, а похожему на какой-то праздник, может, на праздник смерти; но он не вызывал ни малейшей жути, а создавал подъём в груди, шевелил нервы, будил спавшие мирно чувства».

Рассказы о подъёме патриотических чувств у призывников можно найти и в личных записях. Так, начальник почтовой станции Петербурга Абрамов в дневнике писал, что мобилизация в армию проходила «прекрасно», уклонистов от призыва не было и родственники провожали «своих сынов и мужей без слёз». Он также описал события на Невском проспекте, когда «масса добровольцев сотнями и тысячами» шла записываться к «воинским начальникам», а публика горячо их приветствовала, и крики «Ура!» и звуки гимна «заполняли всё». Сам Абрамов с гордостью сообщал, что, когда получил форму, револьвер, шашку, знаки отличия, ему было приятно ходить по городу и «козырять старшим чинам».

«Перед нами война. Бодро на сердце», — писал перед отправкой на фронт русский офицер Александр Верховский в своём дневнике 1 августа 1914 года. Однако уже в декабре настроение его кардинально поменялось. В записях Верховского появились далёкие от оптимизма строки:

«А пока что мы можем рассчитывать только на одно. Как и во всех войнах, и при всех обстоятельствах — на наше уменье умирать».

Для кого-то война казалась возможностью «людей посмотреть, себя показать» или просто вырваться из замкнутого круга тяжёлых рабочих будней. У Федорченко находим следующие высказывания:

«А я так очень даже охотно шёл. Домашние меня просто слезами исслезили, а я хоть бы что, стою истуканом да со стыда хмыкаю. А в думке одно: кабы поскорее. Я шумное житьё люблю, разное. Мне война как раз впору».

«Один только у нас и случай, что война, от каторжной нашей жизни оторваться. Тут только я и на свет вылез, людей вижу да про себя понять время сыскал».

По свидетельствам современников, многим новобранцам, основную массу которых составляли крестьяне, были непонятны причины войны, её необходимость. «Здесь некоторые так глупы, что никогда немца не видели, так они спрашивают, враждебна ли Германия к нам и будем ли мы стрелять в него, если попадём на войну», — рассказывал о товарищах один мобилизованный из Самарской губернии.

Историк Александр Асташов назвал чувство, которое испытывали такие новобранцы, «пассивным патриотизмом»: мобилизованный крестьянин, внимая официальной пропаганде, идёт на войну «защищать Родину», но при том дополняет пропагандистский штамп своим пониманием мобилизации — «потому что судьба такая». Мнение учёного подтверждают фронтовые песни того времени, в текстах которых чувствуется какая-то обречённая покорность:

Последний нонешний денёчек

Гуляю с вами я, друзья,

А завтра рано, чуть светочек,

Заплачет вся моя семья.

Или:

Нас вон долго не учили,

А в чугунку усадили

И погнали на войну,

Во чужую во страну.

На спине моей котомка,

И ружьишко на руке,

Ты прощай, моя сторонка,

И деревня при реке,

И деревня, и садок,

И пашенька, и лужок,

И коровушка Красуля,

И зазнобушка Акуля…

В дневниках современников описаны тяжёлые сцены проводов на войну. В воспоминаниях рядового Александра Пирейко читаем:

«Когда начали нас погружать в вагоны, раздались душераздирающие крики и плач женщин, родственников и близких мобилизованных. Пришлось от этого кошмара забраться как можно дальше в вагон… Жёны мобилизованных от горя рвали на себе волосы, цеплялись за буфера вагонов… Вой поднялся такой, что казалось, будто провожают людей на кладбище».

Похожую картину описал Арамилев:

«Бабы задержали отправку поезда на два часа. Они точно посходили с ума… После третьего звонка многие с причитанием бросились под колёса поезда, распластались на рельсах, лезли на буфера, на подпояски теплушек. <…> На вокзал сбежалось всё уездное начальство. Вид у начальства растерянный, жалкий. Не знают, как быть с бабами… Вызвали специальный наряд из местной конвойной команды. Конвойные бережно брали на руки присосавшихся к рельсам и вагонам баб, уносили их с перрона куда-то в глубь вокзала. Бабы кричали так, как будто их резали».

В книге Аксёнова можно найти сочинение учащегося сельской школы под заглавием «Грустные люди», которое производит тяжёлое впечатление:

«Объявила Германия войну. Из городов тронули солдат, которые не отслужили начальную службу. Пошёл слух по всем деревням, стали набирать солдат и ополченцев. Жёны и матери услыхали, стали плакать да вопить. По всей деревне пошёл вопль, крик, а мужики ходят печальные, на глазах слёзы. На другой день повезли солдат в город, а жёны плачут, обнимают мужьёв, не пускают их, а они утешают жён. После этой наборки в деревне стало скучно, грустно. Деревня стоит, как лес дремучий <…> ни одной птицы не слышен звук, а по улице широкой пыль идёт, взвивается столбом».

«Их раны бесполезны, и бесполезна их смерть»

Отправлялись на фронт и женщины, причём не только в качестве сестёр милосердия. «Русские женщины просятся в строй, они хотят сражаться в открытом бою наравне с мужчинами», — писала газета «Вечернее время» в октябре 1914 года. Женщинам требовалось получить особое разрешение на то, чтобы отправиться на фронт, поэтому некоторые переодевались мужчинами и тайно проникали в действующую армию. В ноябре того же года газета «Русское слово» опубликовала заметку о доброволице Тычининой, которая получила отказ на сборном пункте и, срезав косу и переодевшись в солдатскую амуницию, уехала с вокзала вместе с запасными. Её личность была раскрыта только после того, как женщина оказалась в лазарете.

«Говоря о женском добровольчестве, нужно учитывать, что в ряде случаев оно было вызвано проблемами в личной жизни, бытовой неустроенностью и порой являлось бегством, способом ухода от тяжёлой жизненной ситуации», — пишет Владислав Аксёнов. В качестве доказательства он приводит историю жительницы Томска Марии Бочкарёвой. По словам историка, Бочкарёва отправилась на войну, чтобы сбежать от гражданского мужа, который постоянно избивал её, а также «искупить грехи юности» — соучастие в грабежах, проституцию и покушения на убийство. Так или иначе, Бочкарёва, ушедшая добровольцем на военную службу, отважно сражалась, была четырежды ранена, а 1915 году её наградили Георгиевскими крестами всех четырёх степеней.

Большой проблемой стало массовое бегство на войну детей и подростков. Об этом свидетельствуют газетные хроники тех лет:

«— Псков. „За сентябрь 1914 года станционные жандармы сняли с поездов более 100 детей“.

— Вильна. „20 октября 1914 года на станции было задержано свыше 30 детей-добровольцев“. Всего за первые шесть месяцев войны из Вильны бежало около сотни детей.

— Киев. „В течение января-февраля 1915 года железнодорожной полицией задержано 214 юных добровольцев, среди задержанных 11 девочек“».

Некоторым детям всё же удавалось пробраться на фронт, более того — юные бойцы активно участвовали в военных действиях и получали награды. В 1915 году «Огонёк» рассказал о нескольких «сынах полка». Так, 10-летний доброволец пулемётной команды 131-го пехотного Тираспольского полка Степан Кравченко получил два ранения, а за спасение пулемёта был награждён Орденом Георгия 4‑й степени. 12-летний разведчик Василий Наумов удостоился двух «Георгиев» и медали, стал унтер-офицером, в боях был дважды ранен. Гимназист из Коломны Александр Пробатов, поддерживая под обстрелом сообщение между соседними частями, был контужен и удостоен Георгиевского креста.

Героизм юных добровольцев, безусловно, заслуживает восхищения. Но стоит ли романтизировать образ ребёнка, сменившего деревянное ружьё на настоящий автомат? В 1915 году «Нива» опубликовала интервью с одним офицером-фронтовиком:

«Их раны бесполезны, и бесполезна их смерть. Детям не место на войне. Им надо учиться… Неужели не странно, что Россия, которая может выставить 16 миллионов солдат, имеет в рядах своих детей! Попадёт такой малец в плен к немцам, и там воспользуются им, чтобы показать войскам: „Смотрите, как истощилась Россия! Детей посылает на войну!“»

Триппер и отрубленные пальцы

По мнению Аксёнова, 96-процентная явка на призывные пункты не означала, что вся эта масса мобилизованных отправилась на фронт — многие требовали немедленного медицинского освидетельствования или предъявляли уже заранее подготовленные справки о негодности к строевой службе.

«Белобилетников» оказалось так много, что уже осенью 1914 года военные власти создали комиссию по переосвидетельствованию. Однако так как никакого учёта негодных к службе не велось, главным источником информации для властей являлись агентурные сведения и доносы. В газетах печатались объявления с призывом к местному населению сообщать о случаях уклонения от службы, что вызвало шквал анонимок. «Доброжелатели» сообщали о нарушениях очерёдности призыва, взятках и освобождении своих детей от призыва за счёт других. Аксёнов цитирует текст доноса от некого анонима за подписью «местный»:

«Прошу Ваше Превосходительство сделать соответствующее распоряжение о вызове на переосвидетельствование… дворянина Михаила Семёновича Павловича… освобождённого безусловно неправильно. Он вполне здоровый человек и освобождён лишь благодаря тому, что является владельцем богатого имения в Ямбургском уезде, а также хорошо знаком с уездными врачами».

Доносчики сообщали властям также и о других способах уклонения. Множество таких примеров приводит историк Екатерина Баринова в работе, посвящённой мобилизации в Поволжье. Так, в рапорте от 22 февраля 1916 года начальник Губернского жандармского управления в Самаре сообщал о том, что в городе живут и скрываются от воинской повинности несколько жителей из Сызрани. В начале 1917 года в самарское ГЖУ поступили сведения о том, что на набережной Волги под прикрытием агентов сыскного отделения существует притон, где, помимо торговли чистым денатурированным спиртом, игры в карты на деньги, скрывают уклоняющихся от военной службы.

Для того чтобы получить «бронь» от призыва, некоторые поступали на службу на предприятия, работавшие на оборону, чем вызывали подозрения односельчан. В марте 1915 года газета «Волжское слово» опубликовала анонимное письмо «самарского труженика», который писал, что мужчины поступают на работу на самарский трубочный завод за взятки, чтобы не идти на войну. Он приводит в качестве примера жандарма с железной дороги, самарского скорняка и сына машиниста Мухина. Все они не нуждались в заработке на заводе, но поступили на производство и «согласны даром работать, только не попасть на войну».

Многие призывники пытались симулировать различные болезни. В Торопецком уезде некто Анисим давал одному из призывников какое-то «лекарство», вызвавшее сердцебиение, и за это «зелье» взимал 30 рублей, объясняя, что они пойдут «на покупку лекарства, взятку врачу», «да и себе немного оставить». После нескольких доносов в полицейское управление он был арестован.

Пример Анисима является, пожалуй, самым безобидным. Историк Александр Асташов приводит ряд случаев, когда ради заветного белого билета мужчины наносили себе серьёзные увечья или намеренно заражались болезнями. Некоторые вырывали или спиливали зубы — от военной службы освобождались лица с большим количеством больных зубов, а также те, у кого отсутствовало более десяти зубов в одной челюсти или 14 зубов в двух.

Другие пытались заразиться венерическими болезнями. «Можно заключить, что явление это носило стихийный характер и могло создать открытый торг как сифилисом, так и триппером… А последнее обстоятельство несёт неисчислимый ущерб рядам действующих армий», — писал в 1916 году начальник штаба Северного фронта генерал Михаил Бонч-Бруевич.

Среди населения распространялись специальные «членовредительские» списки способов уклонения от военной службы. Военная цензура пыталась их запрещать, но, судя по масштабам явления, безуспешно. Асташов пишет, что в Невеле в начале 1915 года многие призывники прокалывали себе барабанные перепонки, портили зрение длительным ношением «сильных» очков, голодали, воспроизводили грыжи искусственным расширением пахового кольца, симулировали ограниченную подвижность больших суставов конечностей и даже производили «выворот ног из суставов». Известны случаи впрыскивания себе под кожу масла или кислот, что вызывало обширные гнойные поражения кожи и опухоли. У солдат из балтийских губерний наблюдались случаи введения под кожу инородных тел. В крестьянской среде основной формой членовредительства были «порубы» частей тела, якобы полученные при хозяйственных работах. Генерал Алексей Игнатьев стал свидетелем суда над крестьянином, который искалечил себя:

«Я не верил своим ушам, когда читали обвинительный акт: подсудимый, молодой крестьянин, узнав о своём призыве в армию, отрубил себе топором указательный палец на правой руке, чтобы не быть годным к военной службе. Несчастный, чахлый маленький человечек, охраняемый двумя громадными кавалергардами в касках, слушал всё это с полным равнодушием. Суд, состоявший из украшенных орденами гвардейских полковников, приговорил подсудимого к пяти годам арестантских рот. Тяжёлое чувство вызвал во мне этот суд. Впервые я увидел с полной наглядностью, что для русского крестьянина наша армия была чем-то вроде каторги».

У Асташова можно найти историю о крестьянине, который, придя на призывной участок, угрожал, что «прыгнет в окно или ещё что-нибудь сделает, а служить не будет». Однако в действительности членовредительство не спасало от службы. Так, 29 декабря 1914 года ратник Никита Блоха в Харькове отрубил себе топором указательный, средний и безымянный пальцы левой руки, за что был приговорён к тюремному заключению на два года и шесть месяцев, но после окончания войны, а до тех пор был отправлен на фронт.

Стоит упомянуть и о таком распространённом явлении, как «самострелы». Прибегали к этому способу уже на фронте. Асташов пишет, что стреляли чаще всего в пальцы, «кто поумнее» — в указательный палец правой руки, большинство же — в левую руку. Были и случаи, когда выставляли руку и махали ею над окопами. Таких «раненых» офицеры и фронтовые врачи презрительно называли «палечниками».

Вычислить «палечника» можно было по следам пороха на месте выстрела, ожогам и типу раны. Чтобы ранение выглядело естественно, при «самострелах» обёртывали руку мокрой тряпкой, чтобы не оставлять ожогов или стреляли через доску, а то и две доски, в результате чего получался гладкий огнестрельный канал. Другие проделывали дырку в жестяной коробке, приставляли её к руке и сквозь дырку направляли дуло.

«Самострельство» стало настоящей эпидемией. Законодательство грозило «палечникам» каторгой и смертной казнью. Однако, по словам Асташова, сохранилось лишь несколько сот военно-судебных дел о членовредительстве, большинство из которых вообще не было закончено к Февральской революции, когда эти дела были просто прекращены, или по ним выносились оправдательные приговоры.

Широко было распространено и дезертирство — призывники просто разбегались по пути на фронт. «Пополнения, посылаемые из запасных батальонов, приходили на фронт с утечкой в 25% в среднем, — свидетельствовал Родзянко, — и, к сожалению, было много случаев, когда эшелоны, следующие в поездах, останавливались ввиду полного отсутствия состава эшелона…» Другие по прибытии на фронт ждали наступления вражеских войск, чтобы сдаться в плен. Баринова описывает случай, когда в ходе мобилизации 1914 года некий Зайцев, крестьянин села Мещеряковки Балашовского уезда Саратовской губернии, заявил:

«Из-за чего идти на войну, земли у нас нет, а потому лучше сдаться в плен неприятельскому государю, а наше правительство повешать».

Стоит упомянуть и тех, кто отказывался брать в руки оружие по идеологическим соображениям. Альтернативной службы в годы Первой мировой войны не существовало, хотя предпосылки к её введению были. В 1912 году Особая междуведомственная комиссия при Главном управлении Генерального штаба выработала соответствующий законопроект, по которому военная служба сроком в четыре года заменялась альтернативной службой сроком в восемь лет в рабочих командах лесного и других ведомств. Однако законопроект так и не был предложен на рассмотрение законодательных учреждений.

Основным контингентом отказников были многочисленные христианские группы инославных вероисповеданий — «сектанты»: малёванцы, духоборы, толстовцы, «духовные христиане». Отказники заявляли, что их деятельность обусловлена учением Христа, не позволяющим убивать кого-либо, даже врага. Как правило, на судебных процессах отказников приговаривали к 12 годам каторги.

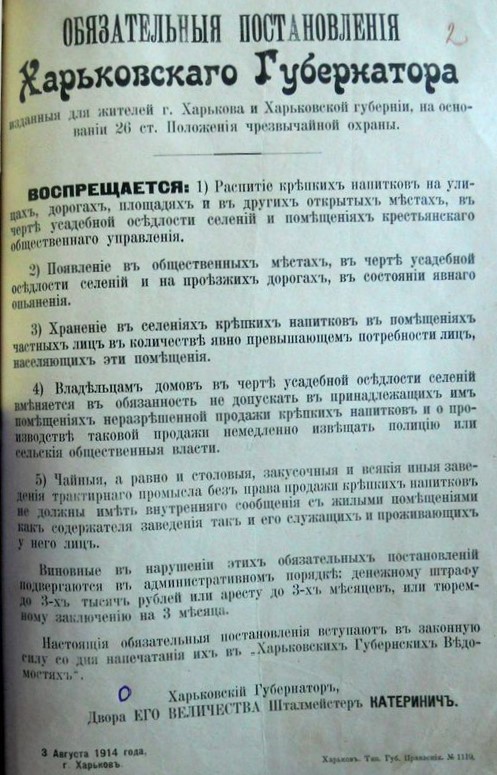

«Пьяные бунты» и охота на полицейских

Накануне Первой мировой войны в правительственных кругах активно обсуждалось ограничение продажи спиртных напитков в случае мобилизации и начала военных действий. Власти опасались, что без подобных ограничений мобилизация может быть попросту сорвана. С началом войны продажа крепких напитков была полностью запрещена по всей стране, кроме дорогих ресторанов, клубов, собраний и аптек, а в определённом радиусе от призывных участков и железных дорог нельзя было продавать любой алкоголь, включая вино и пиво.

Страну охватили «пьяные бунты», виновниками которых были прежде всего мобилизованные. Примечательно, что народные волнения обычно не носили политического характера. Историк Светлана Букалова считает, что беспорядки были реакцией не на войну как таковую, а на факт массового призыва в армию в сочетании с невозможностью сопроводить его привычным ритуалом — банальной выпивкой. Проводы в армию без водки противоречили народным представлениям о проводах мужиков на войну.

22 июля 1914 года Управление по воинской повинности направило в Департамент полиции просьбу информировать ведомство «о случаях нарушения порядка во время приёма запасных на сборных пунктах и при следовании их как на эти пункты, так и в части войск по назначению». На управление обрушился шквал сообщений о массовых беспорядках. География их была довольна обширна: Минск, Новгород, Витебск, Уфа, Пенза, Саратов, Царицын, Вятка, Тобольск, Ставрополь… Буйство мобилизованных сопровождалось не только разгромом винных лавок, но и пожарами, стрельбой, избиениями служащих, насилием в отношении мирного населения и человеческими жертвами.

В исторической литературе можно найти множество описаний «пьяных бунтов». Так, в конце июля 1914 года городской голова Стерлитамака Ростовцев сообщал подробности разгрома уездного города: разъярённая толпа уничтожила казённый винный склад, несколько магазинов и торговых заведений, ограбила несколько квартир. 25-тысячный город оказался во власти 12 тысяч пьяных голодных мобилизованных, к которым «примкнул весь местный преступный элемент». Полиция ввиду малочисленности не могла противостоять бунтующим. Город оказался в осадном положении. Ростовцев умолял министра внутренних дел дать распоряжение «немедленно» выдать «запасным кормовые (деньги на продовольствие) на руки и срочно отправить» их всех из Стерлитамака.

В селе Зеренда Кокчетавского уезда Акмолинской области возле винной лавки собралась толпа запасных, требовавшая отпуска водки. Автор сообщения писал:

«Кто-то крикнул: „Разбивай лавку“. Человек 200 запасных и толпа казаков обступили лавку со всех сторон, разбили её и начали вытаскивать через окна бутылки. Троекратный оклик капитана Сушкова отойти от лавки и предупреждение о стрельбе не привели ни к каким результатам. Это так подействовало на капитана Сушкова, что он, очевидно, под влиянием нервного аффекта, выстрелил себе в висок. Толпа остановилась и затем медленно стала расходиться. Рана оказалась неопасной, и Сушкову своевременно была подана медицинская помощь».

Мобилизованные выдвигали и другие претензии. Многие были недовольны тем, что полицейских не отправляют на фронт. Аксёнов приводит несколько примеров столкновений с блюстителями порядка. Например, 23 июля в Череповце толпу из запасных и частных лиц, намеревавшуюся разгромить винную лавку, остановили несколько полицейских. Собравшиеся обвиняли последних в том, что они не идут на войну, пытались подраться с представителями власти, но те открыли огонь, двое были убиты. Во время бунта в Самаре запасные потребовали, чтобы стражников также отправили на фронт, после чего напали на них и на полицию. В Барнауле 22 июля началась форменная охота запасных на всех полицейских.

Недовольство масс вызывал также плохо организованный процесс мобилизации. Мужчины сутками ждали погрузки в эшелоны, длительное время не получали горячей пищи и находились на улице. Они были готовы пойти на многое, чтобы обеспечить себя и семьи продуктами и вещами, показать недовольство войной и сделать всё возможное для того, чтобы нарушить отправку на фронт.

Показателен в этом смысле бунт, произошедший в городе Мариинск Кузнецкого уезда. С 18 июля 1914 года туда прибывали мобилизованные, некоторые из которых были пьяны. Около половины из них объявили себя больными. Для их обследования 21 июля начались заседания уездного воинского присутствия. Тогда же находившиеся в городе четвёртый день призывники выразили недовольство проведением мобилизации в разгар полевых работ и потребовали выплаты пособий семьям. Они жаловались на то, что третий день не получают горячей пищи.

23 июля патруль на базаре задержал и отправил в полицейское управление мобилизованного с украденным им чайником. Немедленно собралась толпа в три тысячи человек, потребовавшая освободить арестованного. Полицейские и солдаты местной воинской команды начали стрелять в воздух, рассеяв собравшихся. Несколько десятков бунтующих ворвались в здание городского полицейского управления, избили находившихся там, разгромили помещение, разорвали и разбросали документы. Портрет Николая II был пробит, а Александра II облит чернилами. Нападавшие захватили 100 бутылок вина, находившихся в здании в качестве «вещественных доказательств». В тот же день толпа осадила винный магазин купца Чердынцева, который не стал испытывать судьбу и приказал выкатить на улицу бочку с вином. После её распития толпа направилась к другим магазинам, но была разогнана полицейскими и солдатами местной воинской команды.

Трагически закончился бунт летом 1914 года на Лысьвенском заводе Пермской губернии. Многотысячная толпа рабочих и мобилизованных запасных требовала «выдачи на руки 350 тысяч рублей». После того как управляющий округом Онуфрович отказал, бунтующие загнали его в здание управления, заперев там вместе с исправником и шестью полицейскими. В течение трёх часов пленники отстреливались, держали оборону. Тогда толпа натаскала к зданию дров, бочек, облила всё керосином и подожгла. Когда осаждённые начали выбегать из горящего здания, все они, кроме Онуфровича, были убиты и изуродованы. Управляющий округом, тоже избитый, застрелился сам. Обезумевшая толпа перерезала телеграфные и телефонные провода, подожгла деревянный мост и восемь заводских зданий. Бунт удалось подавить только после того, как на место происшествия направили роту солдат с двумя пулемётами.

Несмотря на то что в большинстве сообщений местных властей нет намёка на какой-либо политический протест, в среде мобилизованных не было заметно и ура-патриотических настроений. Солдат везли на войну, и многие понимали, что не вернутся с неё домой. О том, что чувствовали призванные на фронт, красноречиво свидетельствует цитата из книги Софьи Федорченко:

«Загулял я тогда на целую неделю. Сильно с тоски да со страху баловал тогда. Очнулся чуть не на самой позиции только, и так я зажалел, что совсем, почитай, без памяти с прежней своей жизнью распростился. Вернул бы, да поздно. А теперь-то всё ведь иное».

Читайте также «Гаагские конференции Николая II: спасти мир на краю катастрофы».