В 1896 году в Россию приехал американский писатель, журналист и путешественник Джозайя Флинт. Его визит, целью которого изначально было посещение столичных городов и знакомство с Львом Толстым, имел неожиданное продолжение: нарядившись в ветхий костюм нищего, эксцентричный американец отправился бродить по стране в компании оборванцев. Ему довелось познакомиться с необычным ремеслом профессиональных нищих — людей, которые превратили «христарадничество» в настоящий бизнес. Этих «бизнесменов», актёрское мастерство которых впечатлило бы самого Станиславского, Флинт описал в своих путевых заметках.

VATNIKSTAN предлагает читателям познакомиться с его наблюдениями и узнать, как попасть в «чёртово гнездо», притвориться калекой и познакомиться с пьяной монашкой.

Очарованный странник

Прежде чем перейти к странствиям Джозайи Флинта по России, стоит немного рассказать о нём самом. Выходец из уважаемой американской семьи и племянник известной суфражистки и феминистки Фрэнсис Уиллард, он предпочёл университетские стены и карьеру учёного скитаниям по миру и жизни среди обитателей социального дна. Флинт всегда объяснял свой выбор мучившей с юных лет страстью к путешествиям, а точнее — к бродяжничеству. Впервые будущий писатель сбежал из дома в пятилетнем возрасте, обидевшись на няню, которая наказала его за какой-то мелкий проступок. После того как мальчика привели домой, отец задал ему хорошую порку, но наказание не произвело должного эффекта.

Следующую попытку побега будущий писатель совершил, когда ему не было и 16 лет. На этот раз родным не удалось заставить его вернуться. Сначала Джозайя бросил колледж и устроился работать на железную дорогу, но вскоре понял, что такая жизнь ему не по вкусу. Беглый подросток отправился бродяжничать, начал воровать, дважды оказывался за решёткой и однажды — в исправительной колонии, куда попал за конокрадство. После этого на какое-то время он вернулся к нормальной жизни, перебрался в Германию и поступил в университет. Но и там с учёбой не сложилось, так как Флинт часто бросал занятия и отправлялся бродить по Европе. Ему довелось познакомиться со множеством интересных людей, среди которых были всемирно известные личности — например, драматург Генрик Ибсен и писательница Гертруда Стайн.

В 1896 году Флинт приехал в Россию. Формальным поводом для путешествия стало открытие Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде, куда американец приехал в качестве журналиста по протекции влиятельных друзей. Иностранным корреспондентам, освещавшим работу выставки, царское правительство выдавало бесплатные трёхмесячные билеты, позволявшие путешествовать в первом классе по всем железнодорожным линиям страны. Поначалу Флинт планировал посмотреть столичные города и встретиться с Толстым. Однако после недолгого пребывания в Ясной Поляне он резко изменил планы. Путешественник вспоминал:

«Я был там 10 дней, и каждое утро приходил по крайней мере один бродяга. Всем им, похоже, было известно учение графа Толстого, и они являлись к нему в дом в полной уверенности, что здесь их хотя бы накормят. <…> Постоянные встречи с бродягами и рассказы о них, вполне естественно, возбудили моё любопытство».

Strassvuitye и Radi Krista

Итак, Флинт решил попробовать себя в роли русского бродяги. Толстой одобрил это намерение, заметив, что и сам последовал бы примеру американца, если бы не возраст. Русский язык Флинт знал не очень хорошо — его словарный запас насчитывал всего 250 слов, — однако мог сносно изъясняться на нём и понимать, что ему говорят. Кроме того, у него при себе был ценный документ — письмо министра путей сообщения князя Хилкова, которое гарантировало отсутствие проблем с полицией. Впоследствии проблемы всё же возникали, но решались довольно быстро:

«…чиновники, которым я показывал письмо, никак не могли взять в толк, как это я, Amerikanski бродяга, располагаю таким всемогущим документом. Боюсь, иногда их одолевало искушение арестовать меня по подозрению в мошенничестве, но ни разу они на это не решились… Российская „система“, очевидно, не была подготовлена к встрече с таким странным субъектом, и меня отпускали…»

Флинт отправился в путешествие в сопровождении московского студента, который также изучал жизнь «босяцкого сословия». Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, американец заранее обзавёлся костюмом нищего, который уже выручал его в Германии, Англии и Италии. Русские бродяги спокойно отнеслись к новому знакомому и даже делили с ним скромные съестные припасы. Скудное знание языка и странный акцент их, кажется, не смущали. По воспоминаниям Флинта, бродяги ласково называли его «братец издалека», но никак не могли понять, где именно находится это «далёко»:

«Они вечно стремились разузнать, откуда я родом (этот вопрос обычно задают сразу после приветствия, Strassvuitye), и я всякий раз отвечал им правдиво. „Америка — Америка…“ — повторяли эти простые люди. „Америка в какой губернии будет?“ — имея в виду российскую провинцию. Мне никак не удавалось им растолковать, что Америка находится вовсе не в России, которой ограничивался их мир, но всё же они называли меня „братец издалека“ и, должно быть, считали новой разновидностью своего сословия».

Флинт называл русских бродяг «горюнами». Сейчас это слово используется для обозначения небольшой этнической группы, проживающей в Сумской области Украины. Однако когда-то так именовали себя нищие и бродяги дореволюционной России. Это подтверждают наблюдения американца:

«Бродяги называют себя национальным прозвищем — „горюны“, то есть плакальщики или впавшие в горе. Это слово является их собственным изобретением. <…> Если спросить бродяг, отчего они не работают (а подавляющее большинство вполне способно трудиться), они ответят самым несчастным голосом, когда-либо достигавшим людского слуха: „Хозяин, горюн я — печальник“. Их философия, по всей видимости, утверждает, что некоторые человеческие существа обречены жить в несчастьях и печали; к представителям данного сословия они и относят себя».

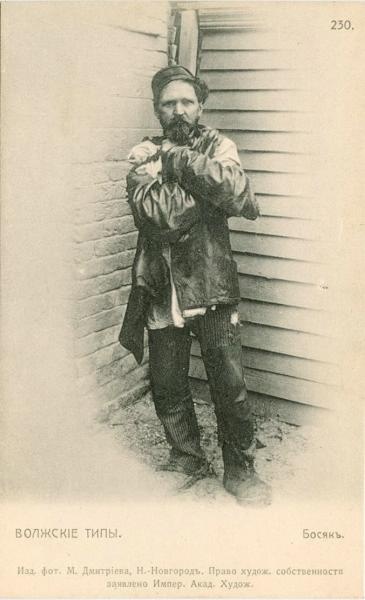

Джозайя Флинт описывал «горюнов» как людей, внешне мало отличающихся от обычных крестьян: грубо постриженная по сторонам копна волос с пробором посредине, лохматая борода, грубая залатанная одежда. Флинт вспоминал:

«Их легко можно узнать, потому что, встречая Gospodin (джентльмена) или любого другого человека, у которого можно что-то выпросить, они снимают свои засаленные шапки, склоняют косматые головы и бормочут Radi Krista».

По словам Джозайи, «христарадникам» подавали охотно, поскольку многие жертвующие были убеждены, что «подобные благодеяния готовят место в раю». Флинт иронично замечал:

«Часто я слышал, как они [бродяги] говорили, прося подаяние: „Там тебе воздастся“, — и смиренные их друзья, казалось, счастливы были услышать это обещание…».

Церковные нищие

Американский путешественник отмечал любопытную черту русских бродяг — их клановость, существование в строго организованных группах, обособленных друг от друга. Он условно делил новых знакомых на «законных» и «незаконных». К первым Флинт относил «религиозных побирушек» — странников, а также тех, кто просил милостыню на паперти и собирал деньги на постройку или восстановление церквей.

Флинт писал:

«…их защищает церковь и терпит полиция. Религиозные побирушки считаются неким привычным церковным классом, о них заботятся чуть ли не так же прилежно, как о священниках».

Далее он описывал «мирских религиозных нищих»:

«Он стоит с непокрытой головой у церковных врат или возле какого-либо святилища и держит в руке блюдечко, на котором лежит ткань с вышитым на ней крестом. Блюдечко везде служит ему passe-partout или отмычкой: под этим предлогом он появляется в ресторанах, на железнодорожных вокзалах и в других общественных местах. Как сказал мне один русский джентльмен: „Нельзя прогнать человека с крестом в руке“; поэтому такому нищему позволяется входить туда, куда ему только заблагорассудится».

Джозайя замечал, что немало бродяг, пользуясь набожностью окружающих, покупали себе блюдечко и крест, обзаводились соответствующим одеянием и выдавали себя за религиозных нищих, что приносило им немалый доход. Подтверждение тому можно найти в работе русского правоведа Августа Левенстима «Профессиональное нищенство» (1900). Левенстим рассказывал о строгом порядке, который был установлен в сообществе церковных попрошаек. Например, нищий, который просил милостыню во время обедни, обязан был уступить своё место товарищу на время всенощной и вечерней. В Киеве к церковным дверям не допускали слепых, поскольку считалось, что они и так зарабатывали достаточно, попрошайничая на ярмарках. Как правило, церковные нищие представляли собой замкнутое сообщество и не принимали людей со стороны. Тех, кто настойчиво пытался проникнуть в их ряды, могли жестоко избить. Многие постоянно пьянствовали и «пользовались известным достатком», поскольку обычно даром получали еду от местных лавочников и ютились в дешевых углах.

В книге историка Ивана Прыжова «Двадцать шесть московских лжепророков, лжеюродивых, дур и дураков» (1864) можно найти множество описаний таких «нищих». Например, проживавший в Москве фабричный крестьянин Фёдор, не взирая на протесты своих обеспеченных детей, до конца жизни просил милостыню на паперти и притворялся юродивым:

«Он ходил в чёрном засаленном полукафтане, с длинными волосами, без шапки и босой во всякое время года. На голове у него был какой-то обруч, обёрнутый черною сальною тряпкою с нашитым на ней позументным крестиком. Носил он длинную палку с железным на нижнем конце остриём, на верхнем же сделан был крест, обшитый шёлковыми тряпичками, на которых развешаны были металлические церковные образки».

В таком виде Фёдор бродил по городу, распевая псалмы, а иногда нарушал пением порядок церковной службы. С теми, кто пытался заставить его замолчать, без стеснения вступал в споры прямо в церкви. После, расположившись в монастырской галерее, он снова громко пел. Фёдор прерывался только на тихую молитву, во время которой «делал размашистые кресты с сильными ударами по голове, груди и плечам» и кланялся с таким усердием, что громко стукался лбом о каменный пол.

Сердобольные и доверчивые богомольцы охотно подавали ему милостыню и просили «помянуть за упокой или за здравие такого-то». По окончании церковной службы Фёдор становился посреди монастырской площади, выставив вперед руку с жезлом, который был обмотан обрывками ткани. По словам Фёдора, в эти обрывки были зашиты частицы святых мощей. Люди походили к нему, целовали крест, подавали деньги снова просили помянуть близких:

«Беспрерывный перечень душ, которых он отказывался поминать, надоедал ему; и вот, едва крестьянин или крестьянка откроет рот и успеет вымолвить: „Помяни…“ — святоша прерывает начатую фразу лаконическими возгласами с киванием головой: „Знаю… знаю, кого, знаю…“. Удивлённые богомольцы благоговейно крестятся и шепчут между собой: „Вот уж подлинно-то святая душенька! Ты только рот разинешь, а уж он и знает, кого нужно помянуть“».

Кубраки

К «оседлым» нищим, просящим милостыню на паперти, Флинт причислял и тех, кто собирал деньги на постройку или восстановление церквей. На самом деле очень часто эти люди пускались в длительные путешествия по городам и сёлам. В зависимости от местности, таких бродяг называли «кубраками», «лаборями», «прошаками» или «запрощиками». Безусловно, среди них было немало тех, кто действительно собирал деньги на благое дело, однако мошенников тоже хватало.

Сборщикам требовались особые документы, но получить их не составляло труда — были бы деньги. Желающий посвятить себя этому ремеслу отыскивал в окрестностях какую-нибудь бедную, — а иногда и не бедную — церковь и заключал сделку со священником или дьяконом, что обходилось в 40–50 рублей. Затем следовало обратиться в консисторию, заплатить ещё 30 рублей и получить книгу для сбора пожертвований. После этого можно было отправляться в путь. Сборщики бродили месяцами, возвращаясь только к началу полевых работ. Подаяние собирали не только деньгами, но и хлебом. В полученную от консистории книжку ничего не записывалось, но претензий это не вызывало ввиду неграмотности крестьян. Таким образом, за доходами сборщиков никто не следил, и те отдавали церквям только часть суммы — как правило, меньшую. Жили такие сборщики неплохо и много пьянствовали. Это явление было так распространено, что крестьяне уже не верили бродягам и посмеивались над ними. Левенстим писал:

«Сборщики просят „на церковное строение“, а крестьяне, смеясь, говорят: „на кабацкое разорение“».

Ещё хитрее были сборщики, побиравшиеся в северо-западных губерниях и Царстве Польском, где проживало немало католиков. Читаем у Левенстима:

«У своих единоверцев они просят на возобновление погоревших церквей, у католиков же выдают себя за послов самого „папежа“, идущих по его поручению собирать деньги на новый костёл в Риме…»

Бродяги даже обзаводились белыми костёльными рубашками и служили католические молебны в домах доверчивых богомольцев. Стремясь увеличить заработок, они могли выдавали себя за знахарей и колдунов.

В 1876 году «лавочку прикрыли». Точнее, попытались. Святейший Синод обратил внимание на то, что при сборе подаяний происходит много злоупотреблений, и предписал соблюдать крайнюю осторожность в выборе сборщиков. Кроме того, отныне сборщиком той или иной церкви мог стать только крестьянин местного прихода.

Левенстим описывал хитроумную схему, придуманную обитателями села Пиявочное озеро Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Вся его мужская часть бросила земледелие и собирала деньги для построения церквей. Заработок неизменно пропивался, за что село прозвали «Пьянишным озером». Не желая отказываться от доходного промысла, мошенники заключали сделки со сговорчивыми крестьянами из других приходов, покупали выданные им документы и снова отправлялись собирать пожертвования.

Иерусалимцы

Вернёмся к путевым заметками Джозайи Флинта. Рассказывая о религиозных нищих, он также упоминал странников или паломников:

«…это также престарелые крестьяне, которые дали обет отправиться пешком к какой-либо отдалённой святыне, нередко находящейся на расстоянии тысячи миль. Денег они берут с собой ровно столько, сколько понадобится на свечи, которые они ставят у алтарей в храмах, где молятся по пути; в отношении еды и ночлега они полагаются на милосердие встречных… их повсюду радушно принимают. Им никогда не предлагают милостыню, так как известно, что денег они не возьмут. Им нужно лишь немного еды…»

Здесь же Флинт рассказывал о монашенках, которые «прекрасно умеют пользоваться своими чарами» и, если молоды и красивы, могут собрать довольно много денег. При этом он замечал, что ему не раз приходилось видеть подвыпивших монашенок, чьё поведение «отнюдь не соответствовало религиозному призванию».

Сложно сказать, действительно ли Флинт верил в искренность помыслов этих монашенок или писал о них с иронией. Так или иначе, есть все основания полагать, что он наткнулся на ещё одну распространённую категорию мошенников — «ерусалимцев», как называл их Левенстим. Они носили чёрное платье, напоминающее монашеское одеяние, на людях вели себя очень скромно и сдержанно. Левенстим писал:

«…много [их] можно встретить в Москве и провинции, в особенности среди мелкого купечества, где они рассказывают небылицы о том, что они видели на белом свете. Просьбы их тесно связаны со святыми делами. У одного благодетеля монахиня просит на дорогу в Иерусалим, у другого — на свечу, которую ей надо поставить перед образом в Почаевской Лавре, а третьему она продаёт „землицы иорданской“ или „лекарствие супротив запоя“. Они обходят всех, православных, раскольников и католиков… В доме староверов они хвалят раскол, перед православным они корчат из себя набожных людей, а у католиков рассказывают о римском папе».

Гусляки

Перейдём к «незаконным» бродягам или «горюнам», как называет их Флинт. Для начала познакомимся с угрюмыми гусляками, которые получили своё название от Гуслиц — местности на территории Богородского уезда Московской губернии, куда входило несколько деревень. Это место приобрело дурную репутацию задолго до визита Флинта в Россию. Считается, что в конце XVII века после стрелецких бунтов в гуслицкие леса и болота бежали гонимые за старую веру царём стрельцы и бояре.

В рукописи «Иосиф на камне», которую написал игумен, живший в ските неподалёку, говорилось: «Род гусляков древен и славен бысть, повёлся он от непокорных бояр и стрельцов». Позже, во времена церковного раскола, в Гуслицах сформировалась большая община старообрядцев, которые, согласно Флинту и другим источникам, нередко занимались преступным ремеслом. Флинт описывал гусляков так:

«…промысел у них целиком и полностью криминальный. Они печатают фальшивые ассигнации, подделывают паспорта и свидетельства о крещении, попрошайничают, воруют, так что полиции приходится неустанно за ними присматривать. Для видимости они изготовляют разные побрякушки, цветные картинки и игрушки, но всё это только предлог для того, чтобы получить разрешение стоять на тротуарах, изображая уличных торговцев и лоточников».

Флинт замечал, что, в отличие от большинства бродяг, гусляки очень бережливы и равнодушны к алкоголю. Его слова подтверждал путешественник, писатель и этнограф Сергей Максимов, который описал жизнь русских босяков и скитальцев в исследовании «Бродячая Русь Христа-ради» (1877). Максимов писал:

«Гусляк всю дорогу трезв. Как старовер, он мало пьёт водки и во всём воздержан. <…> Вместо „души нараспашку“, он угрюм и скрытен, и для того два языка знает».

О тайном языке гусляков писал и Джозайя Флинт:

«Говорят они на двух языках: на русском и на жаргоне, который у них играет роль чуть ли не родного языка».

Имеется в виду масойский язык — разновидность офенского языка, о котором мы уже рассказывали. На масойском говорили уроженцы Гуслиц, а точнее — жители деревни Елизарово. Как и другие тайные языки, он не использовался в обычном общении и был необходим для передачи информации исключительно «своим», поскольку «бизнес» гусляков был тесно связан с криминалом. Некоторые слова, которые мы используем в современной речи, пришли к нам из лексикона бродячих торговцев и преступников. Кое-что из масойского:

«Масы жихруют клёво, пока бряем клёвую бряйку» — «Мы живём хорошо, пока едим хорошую еду».

Прежде всего гусляки были известны как фальшивомонетчики и торговцы поддельными документами. Кроме того, они неплохо зарабатывали на продаже образков, нательных крестов и прочей религиозной атрибутики. Её производство они стремились сделать как можно более дешёвым, а сам товар продавали втридорога. Охотников купить красивую подделку находилось немало, особенно в южных губерниях. Максимов рассказывал:

«Надо капризному богачу на Дону старинный образ прадедского дела (и денег он за него, по казачьему богатству, никаких не пожалеет) — гусляк делает образ из зелёной меди, кладет её часа на два в солёную воду, потом подержит только над нашатырными парами — и готово: как будто сам патриарх московский Иосиф такой крест носил и таким образам молился. Гусляк и донским щеголихам-раскольницам умел угодить: четырёхконечные тельные кресты он делает… чтобы походили на финифтяные, и можно было брать за них дороже».

Часто гусляки собирали милостыню, выдавая себя за погорельцев. О том, как это происходило, мы можем узнать из рассказа «Гуслицы и гусляки» Владимира Гиляровского. «Погорельцы» отправлялись бродить по городам и сёлам, предварительно обзаведясь «викторкой» — фальшивым свидетельством на сбор подаяния в пользу погоревших или пострадавших от голода и неурожая. Авторы фальшивок грамотностью не отличались, о чём можно судить по «викторке», текст которой приводил Гиляровский:

«Свитетелство

Выдано сие свидетельство хесьянам деревни Ивановки Власьевскай воласти Танбовскай губерния и уезда Ивану Никитену и Хведору Васильеву из Власьевскаго воласнаго Правленея, втом, что 11 сего Майя года 1882 означеная Ивановка деревня сплош вся выгорела и хресьяне встрашном бедствие находютца, пачиму попрозбе им воластное Власьевскае Правленея и выдало дляради сбора на погарелое место павсемесным местам Рассеи сие свидетельство сприсавокуплением воласной казенной печяти».

Помимо «викторок» Гиляровский упоминал «малашки» — фальшивые паспорта, которыми гусляки запасались перед приездом в Москву. По одному из паспортов они устраивались на работу, обкрадывали хозяина, скрывались, а затем вновь поступали на работу по другому документу. Кража повторялась. И так до тех пор, пока паспорта не заканчивались.

Появляются гусляки и в знаменитой книге «Москва и москвичи». Гиляровский возмущался, что московских пожарных многие называли обидным словом «пожарники», и пояснял, что раньше «пожарниками» в Москве иронично называли настоящих и мнимых погорельцев:

«Бабы с ребятишками ездили в санях собирать подаяние деньгами и барахлом, предъявляя удостоверения с гербовой печатью о том, что предъявители сего едут по сбору пожертвований в пользу сгоревшей деревни или села. Некоторые из них покупали особые сани, с обожжёнными концами оглоблей, уверяя, что они только сани и успели вырвать из огня.

„Горелые оглобли“, — острили москвичи, но всё-таки подавали. Когда у ворот какого-нибудь дома в глухом переулке останавливались сани, ребятишки вбегали в дом и докладывали:

— Мама, пожарники приехали!

Две местности поставляли „пожарников“ на всю Москву. Это Богородский и Верейский уезды. Первые назывались „гусляки“, вторые — „шувалики“».

Шувалики

Шувалики жили неподалёку от гусляков, в Верейском уезде Московской губернии. Они были совсем не похожи на соседей, любили как следует выпить и погулять. Вот что рассказывал о них Джозайя Флинт:

«В российской переписи они записаны крестьянами и в самом деле притворяются, что часть года работают… Они отправляются в путь дважды в год и предпочитают совершать набеги на Тамбовскую, Воронежскую и прочие губернии до самого Дона. Русские называют их грабителями и пересказывают ужасные истории о различных разбойных нападениях, но горюны считают Сhouvaliki простыми попрошайками, и мне кажется, что они правы. Вернувшись из своих путешествий, которые длятся до нескольких недель, они могут во время оргии единым махом спустить все собранные деньги».

Действительно, в источниках, которые нам удалось отыскать, не встречаются упоминания о том, что шувалики занимались разбоем. Максимов описывал их как хулиганов, бездельников и пьяниц:

«Это — бродяги настоящие: ремесла никакого не знают, товара с собой не берут, а идут просто клянчить и собирать милостыню. Все — народ простой и чёрный: лжёт и унижается, что соберёт, то и пропьёт, в этом они — не чета трезвым гуслякам: по постоялым дворам, идя со сбором, шувалики безобразничают, хвастаются, пьянствуют и ведут неподобные речи, а, придя домой, остаются такими же».

Левенстим писал, что, несмотря на вредные привычки, шувалики не бедствовали. Они занимались земледелием, а по окончании полевых работ уходили на промысел. Осенью бродяги отправлялись в чернозёмные губернии — Тульскую, Воронежскую — и просили «на неурожай и градобитие», зимой — в Польшу, Финляндию и Прибалтику, где прикидывались погорельцами, весной — в Петербург и Москву, где часто появлялись в дачных местностях под видом монахов, собирающих «на Афон или калик и убогих». Максимов рассказывал о похождениях шуваликов:

«Умеют притворяться глухонемыми и юродами, навешивая на шею всякой неподходящей дряни, в виде зубьев, побрякушек <…> выдавая себя за погорельцев, целыми толпами они становятся на колени и умеют рассказать ужасающие подробности. Перепадает за то в их ловкие руки добычи от полтинника и до рубля в день, много хлеба и всякого тряпья. Негодное тряпьё они продают в Воронеже „шибаям“ [торговцам-перекупщикам], а зерновой хлеб почти на самом месте сбора. Возвращаются домой всякий раз с лошадкой, а самым ловким удаётся выменять не одну и с хорошей лихвой продать…»

Причина возникновения профессионального попрошайничества у гусляков более-менее понятна: потомкам беглых стрельцов и преследуемым церковью староверам жилось непросто. С шуваликами дело обстоит иначе. По словам Левенстима, у них были все условия для сытой и безбедной жизни: лес, заливные луга, большие территории для выпаса скота. По одной из высказанных им версий, раньше шуваловские крестьяне занимались плотничеством, ходили на заработки в западные губернии, где и познакомились с босяцким промыслом. По другой версии, они долгое время жили в нищете из-за помещика, управляющие которого непосильными поборами и постоянной барщиной замучили крепостных так, что те ушли на оброк. Но так как оброк был очень велик, они стали пополнять его прошением милостыни, сбор которой постепенно вошёл в обычай. По словам Максимова, шувалики не видели в своём промысле ничего постыдного и были убеждены, что «кто плохо добывает, за того и девка не пойдёт замуж».

Калуны

В путевых записках Джозайя Флинт рассказывал и о калунах (от слова «калить» — попрошайничать). Калуны — это жители деревень в окрестностях Саранска и Инсарска Пензенской губернии, которые, будучи ловкими манипуляторами, были готовы пойти на многое ради щедрого подаяния. Американский путешественник о них писал:

«…отправляются попрошайничать сразу после окончания жатвы. Все способные передвигаться, за исключением самых старых и молодых, уезжают в телегах „на работу“, как это у них называется. Те, у кого нет слепых или увечных детей, нанимают их в соседних деревнях. Центром этого промысла является деревня Акшенас, куда крестьяне посылают на продажу своих калечных детей. Возвращение этих ватаг домой отмечается пиршествами и оргиями. Главный их праздник устраивается в Михайлов день, 8 ноября, и в этот день они тратят всё собранное до копейки. Следующая поездка совершается зимой, возвращаются они к Великому посту. В третий раз они возвращаются домой к Троицыному дню».

Левенстим называл Пензенскую губернию «самым крупным нищенским гнездом». Его слова подтверждал Максимов, который писал, что в деревне Голицыно, где проживало много калунов, из 300 дворов на промысел отправлялось более 200, в деревне Акшенас из 120 дворов не занимались попрошайничеством только четыре, а в Гермаковке «калило» всё село.

По словам Левенстима, калуны «вели нищенский промысел в самых широких размерах» и зарабатывали большие деньги. Они отправлялись бродяжничать целыми семьями и даже нанимали работников. В основном это были дети и калеки, которым подавали больше, чем другим нищим. Платили калуны хорошо, но обходились с наёмными попрошайками очень жестоко. Максимов писал, что тем, кто к концу дня не собирал требуемой суммы, устраивали «добрую встрёпку»: пороли розгами, лишали пищи или выставляли полуголыми на мороз. Некоторые дети «терялись» (скорее всего, умирали в дороге), другие возвращались домой в плачевном состоянии. Максимов рассказывает:

«…случается, что, взявши двух-трёх мальчиков, не привозят ни одного.

— Куда дел?

— Бог весть: мудрено-ли баловню-мальчишке в чужих людях заблудиться и запропаститься.

Вот как описывает… очевидец тех мальчиков, которым удается возвратиться с промысла: „Что это за существа? Одни скелеты. Одежда оборванная, изношенная… Лицо впалое, бледное, глаза красные… с вывороченными веками; походка вялая“».

Наёмные работники могли передаваться или перепродаваться от одного калуна другому. Впрочем, некоторые и сами были не прочь себя продать. Левенстим писал, что в преддверии какой-нибудь крупной ярмарки в окрестных селениях собирались калеки, которые выставляли себя «напоказ и на продажу».

Иногда детей-калек отдавали калунам родители, поскольку такой ребёнок был большой обузой для крестьянской семьи. Некоторые сборщики милостыни искусно имитировали увечья. Максимов рассказывал:

«Завязал правую здоровую руку за спину под платье, опустил рукав болтаться… вот и безрукий. Или подобрал любое колено на деревянную колодку, подложил на неё что-нибудь мяконькое, привязал покрепче: вот и безногий».

После найма работников калуны отправлялись в путь на кибитках. Для того чтобы придать кибиткам потрёпанный вид, на ткань нашивали множество заплат. Кроме того, пензенцы заранее обзаводились поддельными паспортами, где ставились пометки: «лишился родителей», «воры разорили», «потерпел разорение от пожара».

В искусстве попрошайничества этим бродягам не было равных. Не зря Максимов замечал: «Если где калун не выпросит, там другой не берись». Они были замечательными актёрами и на каждый случай имели подходящий наряд: солдатскую шинель, дырявый мужицкий кафтан или монашескую рясу. Калуны хорошо знали, какое подаяние просить в той или иной губернии. Например, в волжских губерниях, богатых хлебом, они собирали рожь и пшеницу, а в Приуралье, Перми и Вятке — холст.

Подавали калунам охотно, и многие из них без стеснения обвешивались сумками, доверху набитыми пожертвованиями. На насмешки и вопросы недоумённых прохожих скромно отвечали: «Всякое даяние, кормилец мой — благо: ничем, значит, не брезгуем». Брезговать не приходилось: одних только мешков с мукой эти попрошайки собирали столько, что лошадь порой не могла сдвинуть кибитку с места.

Калуны также занимались торговлей. По приезде в деревню они отправляли детей и наёмных работников собирать милостыню по домам, а сами продавали крестьянам мелкий товар — груши, яблоки, иглы, веретена и прочее. По словам Максимова, калуны предпочитали иметь дело с «глупыми и тёмными бабами», поэтому занимались торговлей осенью, когда мужья покупательниц отправлялись на поиски работы.

Интересно, что при всех своих прегрешениях калуны были очень религиозны. Максимов писал:

«Собравшись на промысел или возвратившись домой, калуны служат молебны или панихиды по умершим родителям, ставят большие свечи к местным иконам. Молятся до поту лица. Отслужив один молебен, калун встаёт с колен и, тыкая пальцем в какую-нибудь икону, проговорит: „И этому, батюшка, служите, и ещё этoмy…“, пока всех переберут».

Возникает резонный вопрос — почему этот преступный промысел получил такое широкое распространение именно в Пермской губернии? Левенстим предполагал, что причиной тому были нищета и тяжелые оброки в Германовке и Голицино. Пытаясь прокормиться, крестьяне начали ходить за подаянием и постепенно втянулись в это ремесло. Левенстим о калунах говорил:

«Не нужда гонит их по свету с сумою, а, напротив, алчность и страсть к лёгкой наживе, хотя бы недостойным образом».

Сироты, каторжники и навозные кучи

Об остальных видах бродяг, описанных Флинтом, информации нашлось немного. В Харькове американцу довелось познакомиться с обитателями «чёртовых гнёзд» — маленьких грязных хибарок. Эти попрошайки действовали организованной группой под руководством атамана. Утром обитатели «гнёзд» отправлялись попрошайничать, а вечером делили собранные деньги и тут же пропивали их, устраивая шумные дебоши. На такие вечеринки приглашались «раклы» — приятели бродяг, основную массу которых составляли мелкие преступники. Максимов также рассказывал о «чёртовых гнёздах», правда, описывал эти жилища несколько иначе:

«В Харькове, в предместьях его, существуют так называемые „чёртовы гнёзда“, т. е. дома в виде стрижовых нор, самой первобытной культурной формы подземных жилищ. Лачуги эти составляют собственность нищих, которые выползают отсюда днём собирать подаяния; вечером принимают гостей. Эти гости носят особое имя и называются „раклы“, а в сущности — те же карманники и ночные воры. В домах нищих они производят дуван (дебош), после которого с хозяевами и вольными женщинами пьют, поют и пляшут».

По словам Максимова, в «чёртовых гнёздах» жили преимущественно пожилые люди, которые, несмотря на общее дело, не заводили между собой приятельских отношений. Максимов делился наблюдением:

«Удаётся изредка некоторым спариваться [селиться вместе] для житья в подобных навозных кучах, но ненадолго: ловкий и пронырливый разбивает в пух вялого и неумелого и прогоняет прочь от себя».

Другой вид бродяг — «сироты казанские». «Это самый докучный и умеющий выпросить», — писал Максимов, отмечая, что в мастерстве психологической манипуляции «сироты» уступали только калунам. Сейчас мы используем это выражение в ироническом ключе по отношению к тем, кто всеми силами пытается разжалобить потенциального благодетеля, а раньше так называли бродяг из Казанской губернии, занимающихся попрошайничеством. Считается, что первоначально выражение относилось к татарским мурзам, которые после покорения Казани Иваном Грозным принялись выпрашивать всевозможные поблажки, жалуясь на горькую участь. По другой версии, после захвата города многие дети остались сиротами и были вынуждены просить милостыню. Наряду с ними появились притворщики, которых прозвали «сиротами казанскими». И Флинт, и Максимов замечали, что, несмотря на принадлежность к мусульманской религии, «сироты» выпрашивали подаяние со словами «Христа ради».

Джозайя Флинт рассказывал о косульниках — уроженцах деревни Косулино близ Екатеринбурга:

«На дороге между Екатеринбургом и Тюменью к путешественнику пристают нищие, известные как Kossoulinki. Живут они одним только подаянием и летом спят под открытым небом на тракте между двумя упомянутыми городами. В Екатеринбурге имеются также безымянные отряды, состоящие из молодых мужчин и маленьких мальчиков и девочек, которые постоянно выпрашивают милостыню у жителей. В большинстве своём это дети ссыльных преступников или крестьян, изгнанных голодом из близлежащих областей».

Максимов подтверждал, что косульники не имели иных источников заработка кроме милостыни. На промысел выходили не только дети и взрослые, но и немощные старики, которые «бежали вперегонки друг с другом и что-то кричали». В отличие от калунов, косульники не уходили далеко и рассчитывали главным образом на местные ярмарки. Касательно происхождения этих бродяг Максимов писал, что они «выродились тунеядцами» из сотен тысяч нищих, которых сослали на Урал.

Последние, о ком упоминал Флинт, — это беглые каторжники, которых ему так и не довелось увидеть своими глазами. Кое-что о них он выведал у своих спутников:

«Ранней весной он [каторжник] устремляется к свободе, по пути получая иногда смертельную пулю. Но время от времени побеги удаются: каторжник бежит в леса и живёт там до осени, а затем, если не надеется добраться до европейской России, сдаётся властям и снова возвращается в тюрьму. Весной, „когда птицы зовут“, как говорится в одной жалостной его песне, он вновь убегает в леса. Лишь по ночам он осмеливается пробраться в деревню, и то только на минутку — его манит еда, оставленная на подоконнике великодушными крестьянами. Он хватает хлеб или другую провизию, которую ему оставляют, и стремглав удирает в лес, точно волк».

Впечатления от поездки в Россию Джозайя Флинт описал в книге Tramping with tramps («Бродяжничая с бродягами»), опубликованной в 1899 году. Это не единственная его работа, посвящённая исследованию жизни преступников и попрошаек. Он писал об аналогичных путешествиях с американскими бродягами и жизни криминального подполья США, где его прозвали «Чикагской сигаретой». В исследованиях писатель не ограничивался наблюдениями, но пытался выяснить, что толкает людей на скользкую дорожку. По этой причине Джозайю Флинта порой называют одним из основоположников «реалистической социологии».

К сожалению, образ жизни и круг общения не лучшим образом повлияли на здоровье писателя. Джозайя пристрастился алкоголю и наркотикам, из-за чего ушёл из жизни очень рано — в 37 лет.

Путевые заметки Флинта о странствиях по России — далеко не исчерпывающее исследование. Здесь не встретишь «ленивых клепенских мужиков» из Смоленской губернии, витебских «нищебродов» и судогодских бродяг. Скорее всего, ему просто не довелось познакомиться с ними, что не делает это исследование менее ценным, чем объемные работы Максимова и Левенстима. Во-первых, далеко не всякий решится исследовать «тёмную сторону» незнакомой страны, почти не зная языка и не имея опытных провожатых. А во-вторых, нам, привыкшим смотреть на дореволюционное прошлое глазами русских историков и классиков литературы, определённо не помешает познакомиться с наблюдениями этого эксцентричного иностранца.

Читайте также:

«Пехаль киндриков куравь, пехаль киндриков лузнись»: офени и их языковое наследие.

Ничего криминального. История нетюремной татуировки в России.

Из европейских монастырей к каликам перехожим: колёсная лира в России.