В 1921 году Западная Сибирь восстала против большевиков: местные жители были недовольны продразвёрсткой и новой властью в целом. В попытке победить объединялись бывшие враги — эсеры и монархисты. Бунт охватил несколько губерний, а по количеству участников — около ста тысяч человек — стал одним из крупнейших за всю Гражданскую войну, уступив лишь Тамбовскому и Чапанному восстаниям.

Несмотря на масштаб, восстание мало изучено, а вспоминают о нём крайне редко. Например, Кронштадтский мятеж известен гораздо больше, хотя в нём участвовало приблизительно 18 тысяч повстанцев. Возможно, причина в том, что сибиряки не оставили мемуаров и других источников. Большинство участников событий погибли. В значительной степени о ходе восстания известно со слов подавлявших его коммунистов.

VATNIKSTAN рассказывает, почему жители Западной Сибири были одинаково недовольны Колчаком и Красной армией, какие люди возглавили протесты и как большевики всё же сломили сопротивление.

Продразвёрстка и насилие — главные причины недовольства

Западная Сибирь в 1918–1919 годах находилась под контролем Колчака. Русская армия массово мобилизовывала мужчин, чем провоцировала недовольство и партизанское движение в тылах.

Осенью 1919 года белые отступили. В западносибирских губерниях большевики утвердили советскую власть, однако она вскоре перестала устраивать жителей. Основная причина недовольства — непосильная продразвёрстка: у крестьян отнимали хлеб, мясо, масло, яйца, овощи, картофель, шерсть, табак, кожи, рога, копыта и многое другое. Всего власть установила 37 развёрсток — отдельно на каждый вид продовольствия. Продразвёрстки часто сопровождались вооружёнными столкновениями, избиениями, пытками и убийствами. Крестьяне впоследствии утверждали, что по уровню насилия советские работники значительно превзошли колчаковцев.

Красноармейцы насильно сгоняли сибиряков от 18 до 50 лет валить лес, что тоже порождало гнев и возмущение.

Со второй половины 1920 года в Сибири начались локальные восстания. Особенно часто бунтовали в Ишимском, Ялуторовском, Петропавловском и Тюкалинском уездах. Поскольку восстания были стихийными, слабо организованными и разрозненными, вооружённые большевики легко разгоняли мятежников.

Другой формой крестьянского протеста стали убийства чиновников и продотрядовцев, замеченных в насилии. Например, в сентябре 1920 года убили политработника Ивана Щербакова. Местные власти усилили репрессии против несогласных, но этим только обострили противостояние.

Начало бунта

31 января 1921 года в селе Челноковском Ишимского уезда крестьяне попытались помешать продотрядовцам вывести семенное зерно. Отряд открыл огонь — два человека погибли, двое были ранены. Крестьяне схватились за вилы, топоры, охотничьи ружья и прогнали продотрядовцев. Так началось Западно-Сибирское восстание.

За трое суток протест распространился на весь север Ишимского уезда и перекинулся в Ялуторовский. В последующие дни к бунту присоединились ещё несколько волостей. 6 февраля Полномочный председатель ВЧК по Сибири Иван Павлуновский сообщил в президиум ВЧК, что восстание началось в Тарском и Тюкалинском уездах соседней Омской губернии.

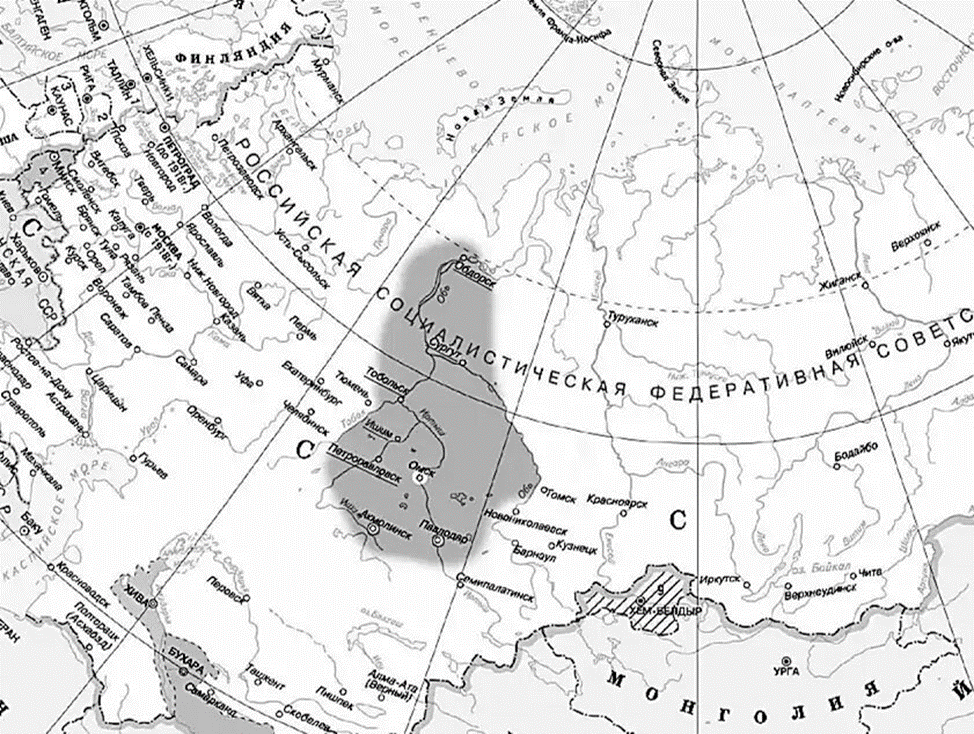

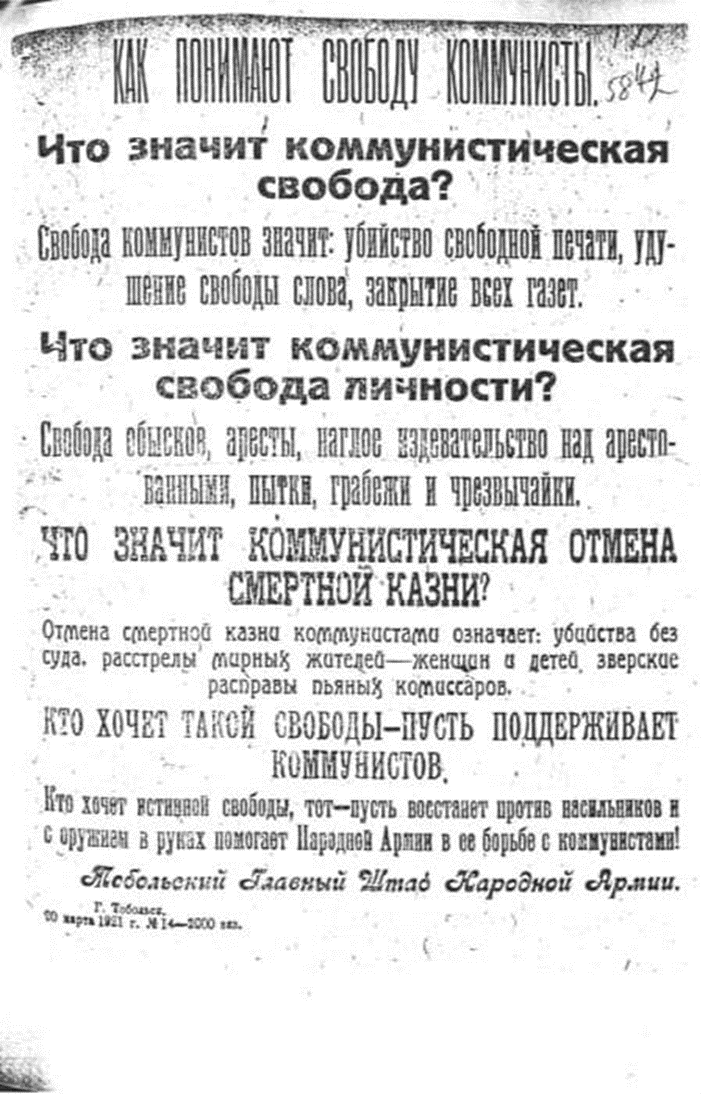

Всего за две недели сопротивление заняло огромную территорию Тобольской, Тюменской, Омской, а также восточных уездов Екатеринбургской и Челябинской губерний. Повстанцы действовали под лозунгами: «Советы без коммунистов», «Долой развёстку, трудовую повинность, коммунистов!», «Да здравствует свободная торговля», «Да здравствуют беспартийные советы крестьянских депутатов», «Вся власть крестьянам», «Мы боремся за хлеб, не гноите его в амбарах».

В одном из воззваний говорилось:

«Мы добиваемся настоящей советской власти, а не власти коммунистической, которая до сих пор была под видом власти советской».

Поскольку восстание охватило большую территорию, единого лидера у недовольных крестьян не было. В каждой волости или уезде протест возглавлял свой лидер, зачастую — участник Первой мировой и Гражданской войн.

Один из наиболее заметных лидеров — Владимир Алексеевич Родин, который объединил несколько отрядов в Народную сибирскую армию. Родин сражался в Первую мировую, при Колчаке был мобилизован и дослужился до поручика, а после разгрома белых вернулся в родное село и работал учителем.

В письме некоего В. Савина от 20 февраля 1921 года о Родине говорилось:

«О Родине сообщу — это учитель школы 2‑й ступени, человек с образованием, энергичный и, как видно по его работе, можно надеяться, боевой малый. В случае неудачи где-либо, он немедленно выезжает сам, не волнуясь направит и получает успех. С военным делом знаком. С моей стороны, сомнительного нет. О других его товарищах скажу, что это трусы, в случае чего, так они растеряются и людей переполохают».

Возможно, позже организаторские способности Родина позволили бы ему стать единым лидером восстания, однако в конце февраля 1921 года он погиб.

Разведывательная сводка штаба Приуральского военного округа за 10 февраля 1921 года сообщала:

«На почве семенной кампании, продразвёрстки, недовольства трудповинностью в некоторых районах Ишимского, Ялуторовского, Тобольского и Тюменского уездов вспыхнуло восстание, в котором в качестве руководителей участвуют офицеры, начиная от прапорщика и кончая полковником… Восстание не носит строго организованного характера… Вооружены повстанцы частью пиками (конные), косами, небольшая часть — винтовками, дробовиками, оглоблями. Есть пулемёты, но сколько, неизвестно… Установлены случаи присоединения к повстанцам сельсоветов и волисполкомов.

Ими мобилизуются все мужчины. По дополнительно полученным тов. Борхаленко сведениям, высланные из района Шадринска наши отряды под давлением повстанцев принуждены были оставить район Мехонские (50 верст северо-восточнее Шадринска) и Кызылбаевские юрты».

14 февраля бунтовщики взяли Петропавловск, где к ним присоединились местные жители. Не успевшие бежать красноармейцы сдались в плен. Пленных казаков тут же распустили по домам, чтобы они организовали повстанческое движение в станицах. В распространяемых листовках говорилось:

«Господа казаки, пора проснуться и свергнуть иго, благодаря которому не осталось в амбарах ни зерна, на полях — ни снопа. Выступайте, не бойтесь, у нас организация большая».

Однако надолго удержать Петропавловск повстанцам не удалось. В ходе непрерывных боёв город трижды переходил из рук в руки и в итоге остался за красными.

18 февраля в Сиббюро ЦК РКП(б) поступила телефонограмма:

«Тобольский уезд объят восстанием. Весь уезд унизан белогвардейскими бандами, руководители — офицеры. Все банды великолепно вооружены. Небольшие отряды красноармейцев гибнут как мухи. [Повстанцы] ведут организованное наступление на нас, и отбиться у нас мало шансов, [так как] у нас нет патронов и хороших винтовок. Город Тобольск окружён и [готов] к эвакуации. Положение безвыходное. С Тюменью связи нет. <…> Помощи, иначе как с Омска, Тары [и] Ишима, ждать неоткуда. Патронов хватит на два дня, сможем продержаться не более трёх суток».

Действительно, спустя трое суток, 21 февраля, Тобольск взял отряд Василия Желтовского. О Желтовском известно мало: ему было 26 лет, происходил из крестьян Тобольского уезда, в Первую мировую дослужился до фельдфебеля, перед восстанием был делопроизводителем военкомата.

На следующий день после взятия Тобольска Желтовский опубликовал «Обращение к гражданам»:

«Мы, крестьяне-пахари, идём за права человека и гражданина свободной Сибири, идём за освобождение порабощённых игом коммунизма братьев деревни и города. Наша задача — уничтожить коммунизм, заливший нашу родину-мать кровью сынов её, трудовое народное достояние наше захвативший на разорение и разграбление, обращавший вольного гражданина в раба. Трудна борьба с насильниками, но мы идём за правое дело. Мы — народ, и мы победим.

Призывая во имя настрадавшейся нашей дорогой родины, мы, сыны её, зовём вас — крестьян, рабочих, солдат, офицеров, весь родной народ! Идите с нами на угнетателей-коммунистов, помогайте нам, несите всё, что может пригодиться в борьбе за возрождение».

Ишим в феврале несколько раз занимали противоборствующие силы, но в результате город остался за большевиками.

Повстанцы на три недели перекрыли Транссибирскую магистраль, отрезав таким образом связь Европейской России с Сибирью и Дальним Востоком. Вернуть контроль над железной дорогой красноармейцам удалось лишь после долгих и упорных боёв.

Общая численность повстанцев достигла почти ста тысяч человек, однако создать единую армию им так и не удалось. Антибольшевистские силы часто действовали независимо друг от друга, преследовали разные цели и провозглашали разные лозунги. Дело в том, что по одну сторону фронта воевали и эсеры, и белые офицеры — то есть недавние непримиримые враги, временно объединённые борьбой с большевизмом. Некоторые повстанцы придерживалась монархических взглядов и не желали подчиняться социалистам-революционерам.

Отсутствие единства, слабая дисциплина, недостаток оружия и боеприпасов, необученность подавляющей части крестьян стали основными причинами поражения восставших. К концу февраля большевики стянули крупные силы и окружили 20-тысячную Ишимско-Петропавловскую группировку под командованием Владимира Родина.

Родина убили. 8 и 17 марта его отряды частично прорвали окружение и ушли в Курганский и Ялуторовский уезды. Те, кто не сумел вырваться, погибли или сдались после боя 18 марта. Плен в большинстве случаев означал скорый расстрел без суда и следствия.

Большевики подавляют восстание

После поражения южной группировки другие формирования повстанцев начали наступление на север от Тобольска. Красноармейцы не сумели дать отпор, и за следующие недели восставшие взяли несколько городов, включая Сургут, Берёзово и Обдорск (ныне Салехард).

Со стороны большевиков подавлением бунта руководили председатель Сибирского ревкома Иван Смирнов, помощник главнокомандующего ВС РСФСР по Сибири Василий Шорин и председатель Сибирской ЧК Иван Павлуновский. Двое последних — царские офицеры, поддержавшие большевиков после революции.

Собрав значительные силы, Красная армия вновь перешла в наступление. В первые дни апреля повстанцы проиграли на тобольском направлении. 8 апреля большевики взяли Тобольск в ходе жестокого штурма.

В конце апреля — начале мая во время боёв у села Аромашево красные вновь победили. Более пяти тысяч повстанцев попали в плен, а уцелевшие отступили. В бою 16 мая погиб Василий Желтовский.

К северу от Тобольска, где мятежники довольно успешно действовали в марте и начале апреля, большевики взяли реванш в конце мая — начале июня и овладели рядом городов, в том числе Сургутом и Обдорском.

На территориях, отбитых у повстанцев, и там, где бои продолжались, начались репрессии против нелояльных местных жителей. Пойманных с оружием в руках сразу расстреливали. Сёла, поддерживающие мятежников, сжигали либо разрушали артиллерией. Если в каком-то месте была повреждена железная дорога, сжигали соседнее село. Иногда большевики брали в заложники мирных жителей и расстреливали их, если селяне не выдавали повстанцев.

Точные цифры погибших в бою бунтовщиков, казнённых пленных и мирных жителей неизвестны. В большинстве случаев это были внесудебные расправы, которые никак не документировали. Если верить председателю Сибревкома Ивану Смирнову, то за март 1921 года только в Ишимском и Петропавловском уездах красные убили около 22 тысячи крестьян.

Сопротивление на этом не закончилось. С лета 1921 года повстанцы перешли к партизанской борьбе и иногда даже одерживали новые локальные победы. Так, в начале августа они заняли сёла Аромашево, Кротово, Большое Сорокино и Пинигино, захватили обоз красных.

Тем же летом в некоторых западносибирских уездах начался голод, что привело к бандитизму: люди шли грабить, чтобы добыть еду.

Многие месяцы повстанцы и уголовные банды скрывались в лесах, периодически делали вылазки, нападали на населённые пункты, красноармейцев и местные органы власти.

Считается, что окончательно Западно-Сибирское восстание подавили только к концу 1922 года. Однако некоторые партизаны скрывались ещё дольше: например, отряд Дмитрия Павловича Донского большевики разбили только в 1923 году.

Наиболее видные лидеры сопротивления погибли в феврале—мае 1921 года, но после их смерти подчинённые долго не прекращали борьбу. Это свидетельствует о высоком уровне мотивации среди рядовых бойцов.

Аресты и казни участников событий

Все лидеры восстания — Родин, Желтовский, Коротков, Клепинин, Атаманов, Донской, Пужевский, Афанасьев и другие — либо погибли в боях, либо были казнены в плену.

Похожая судьба несколько позже ожидала их противников, подавлявших бунт. Почти всех — Шорина, Смирнова, Павлуновского, а также руководители более низкого уровня Мрачковского, Бобылёва, Лопарёва, Васильева — арестовали и расстреляли в 1936–1940 годах.

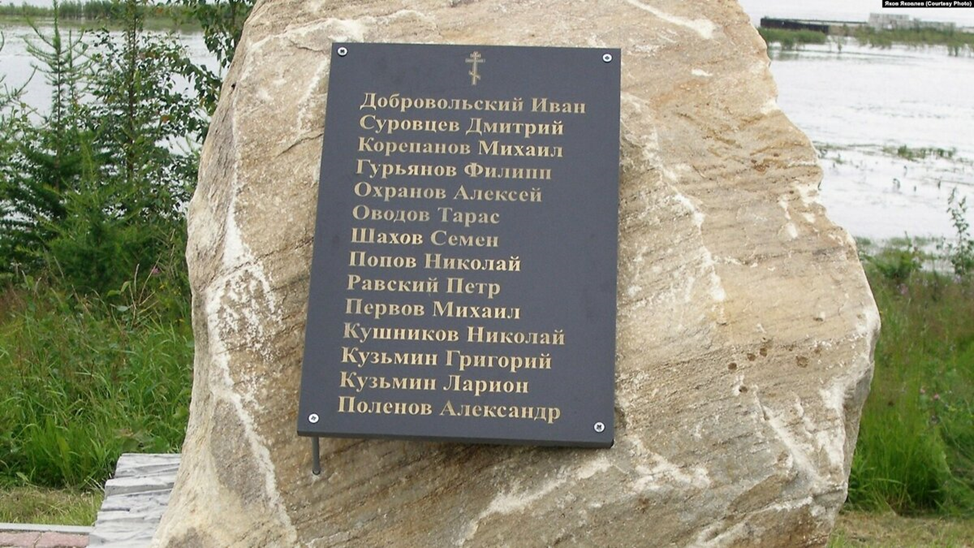

Восстание на долгие годы попало в ранг «забытых» событий Гражданской войны, как и его участники с обеих сторон. Их имена не упоминаются в учебниках и неизвестны широкой общественности. Лишь в последние годы появилось несколько памятных знаков жертвам восстания.

Источники

- Елена Мачульская. Западно-Сибирское восстание против коммунистов.

- Илья Полонский. Западно-Сибирское восстание. За Советы без коммунистов.

- Владимир Шишкин. Энциклопедично о восстании / Двадцать первый. Красная весна:

- Антология архивных и исследовательских материалов о Западно-Сибирском восстании 1921 года.

- Владимир Шишкин. К вопросу о новой концепции Западно-Сибирского мятежа.

Читайте также:

— Чапанная война: антибольшевистское восстание крестьян в Поволжье.

— Тамбовское восстание: последняя русская крестьянская война.

— Воронежское восстание и его лидер Иван Колесников.

— Восстание в Вичуге: как советская власть предотвратила «второй Кронштадт».