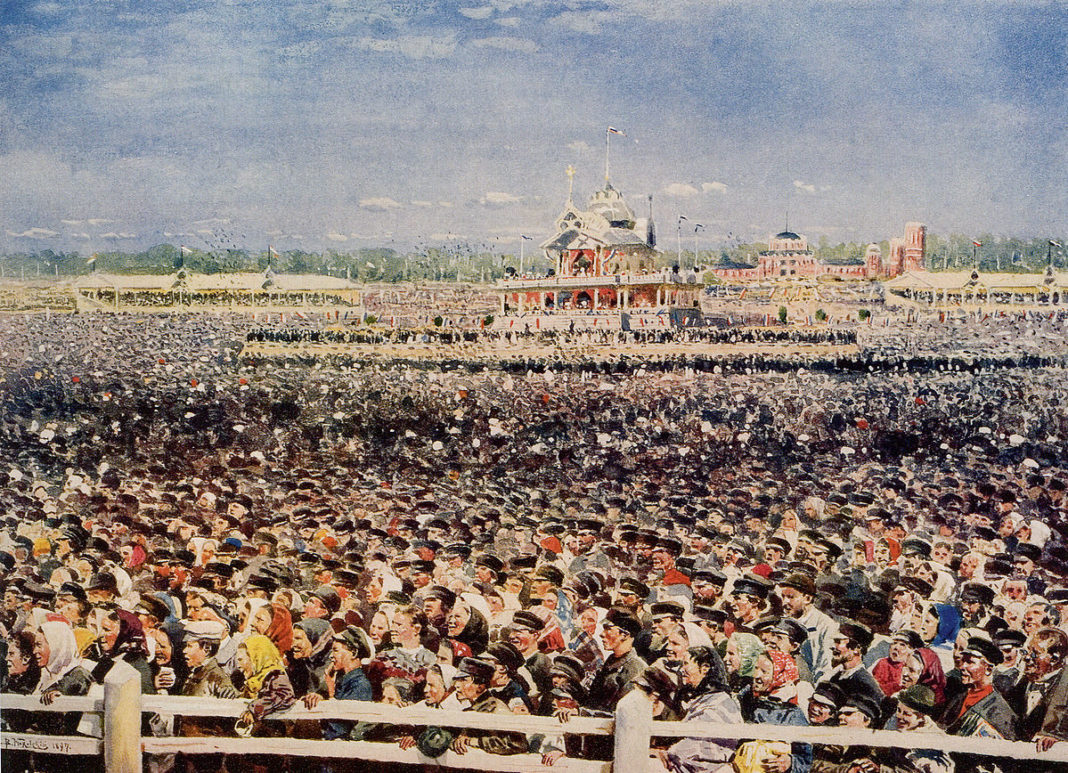

18 (30) мая 1896 года на Ходынском поле в Москве проходили народные гуляния, посвящённые коронации Николая II. Люди, привлечённые раздачей бесплатной еды и подарков, собирались на Ходынке с вечера прошлого дня, а к утру на поле находилось около 500 тысяч человек.

Когда в толпе прошёл слух, что начинают раздавать императорские сувениры, люди бросились в сторону ларьков. В давке погибли более тысячи человек: часть людей провалилась в ямы и остальные прошли прямо по ним, других сжали со всех сторон и они умерли стоя.

Власти пытались замолчать ужасное происшествие. Управление по делам печати предписывало газетам не печатать информацию о событиях на Ходынском поле, «которая не соотносится с правительственными сообщениями в официальной прессе». Министр внутренних дел Горемыкин советовал избегать «любых выражений о действиях высших властей». Смятённый Николай II не объявил траур и отправился на бал к представителю Франции, а позже издал указ, в котором обещал «не обращая дело к судебному порядку, разрешить его Нашею непосредственною властью». Всё это озлобило общество и повлияло на дальнейшую непопулярность императора.

В день памяти Ходынской трагедии публикуем главу из книги «То, что не попало в печать» Станислава Проппера, медиамагната конца XIX — начала XX века, издателя «Биржевых ведомостей» и «Огонька». Станислав Максимилианович вспоминает, какие ошибки допустили организаторы гуляний, как журналисты пытались спасти раненых и почему после трагедии император всё-таки поехал на бал.

Наконец было объявлено, что Их Величества прибыли, но не в саму Москву, а в её окрестности, остановившись в специально возведённом для этого павильоне [1]. Оттуда они намеревались отправиться в имение Покровское, чтобы в течение трёх дней готовиться к важному акту в посте и молитвах.

Согласно церемониалу, те, кто прибыл для встречи на вокзал, были обязаны появиться во фраках и заслушивали приём рапорта у роты почётного караула и приветственную речь московского градоначальника, стоя на холоде без верхней одежды. Погода была морозная, и, несмотря на то, что был май, на дорогах ещё лежал глубокий снег. Некоторые предусмотрительно запаслись тёплым бельём. После отъезда императорской четы все бросились на штурм вокзального буфета — как и я, промёрзшие. Я как раз собирался забросить в себя ещё коньяку, когда министр путей сообщения Хилков схватил меня за руку и вырвал из неё стакан, потому как коньяка больше не было.

Вечером в городе была иллюминация. Я ехал с Градовским в открытом экипаже. Улицы и подъезды были настолько переполнены, что мы поминутно останавливались, и лошади могли двигаться лишь медленным шагом. Внезапно кто-то крикнул из толпы: «Почтение цилиндрам!» Народ тут же подхватил эти слова, и всю дорогу нас сопровождали оклики всех тональностей. Люди благодушно смеялись и охотно пропускали нас. Было бы такое возможно в нынешние времена?

Обладатели входных билетов в коронационную церковь и на трибуны вокруг неё должны были появиться в Кремле к шести часам утра. На улицах, ведущих к Кремлю, было выставлено оцепление из солдат, которые сдерживали напор публики. Через Спасские ворота погнали людей, изображавших народ, которому царь должен был поклониться с Красного крыльца. Все эти переодетые крестьянами люди держали над головой свои входные билеты, которые удостоверяли их как собранных по тревоге со всех уголков империи полицейских осведомителей.

Представителям прессы отвели место в узком пространстве у стены, куда обычно помещалось человек восемь-десять, а теперь были втиснуты все двадцать обладателей билетов. В маленькой церкви вообще могло поместиться не более двухсот человек.

Описывать сам акт коронации я не буду. Хочу лишь отметить, что, когда великий князь Сергей Александрович передавал императору бриллиантовую цепь Ордена Андрея Первозванного, она упала на пол. Император окаменел. Бледный и крайне взволнованный, с короной на голове и скипетром в руке, в длинной, свисающей с плеч горностаевой мантии, он производил не импозантное, а скорее безотрадное впечатление. Молясь, он поднял голову и, как во сне, глядел куда-то вдаль. Мне казалось по этому взгляду, что он мысленно говорил: «У меня лучшие намерения, но я стою пред тобой, Господи, слаб и мал, куда же заведёт меня моя судьба?» В это мгновение меня потрясла одна мысль, от которой я не мог отделаться: я подумал о Людовике XVI [2].

Через три дня я на день поехал в Петербург и в зале ожидания встретил известного адвоката Корабчевского, в ту пору человека весьма прогрессивных взглядов. Когда он спросил о моём общем впечатлении от коронационных торжеств, я живо рассказал ему о странном видении, под впечатлением от которого всё ещё нахожусь. Мы долго стояли в раздумьях и чуть не опоздали на поезд: он уже тронулся, когда мы запрыгнули в вагон.

В октябрьские дни 1905 года, во время парализовавшего всю общественную жизнь забастовочного движения, исход которого никто не мог предугадать, Корабчевский напомнил мне о нашем разговоре времён коронации, который настолько взволновал и его, и меня. В тот день у места высадки в Петергофе, прямо у императорского дворца, стояли два минных катера, присланные кайзером Вильгельмом на случай бегства императорской семьи. Тогда ни кайзер, ни император Николай не подозревали, что через десять лет они будут противостоять друг другу в войне, которая обоим будет стоить трона, а Николаю уготовит страшную судьбу: длительное заключение и мученическую смерть от рук убийц.

«Чувства глубокой любви и безграничной преданности к своему государю станут ему утешением в скорби о несчастье, которое постигло множество участников торжеств и омрачило весёлые дни коронации», — такими словами начиналось правительственное сообщение о катастрофе на Ходынке.

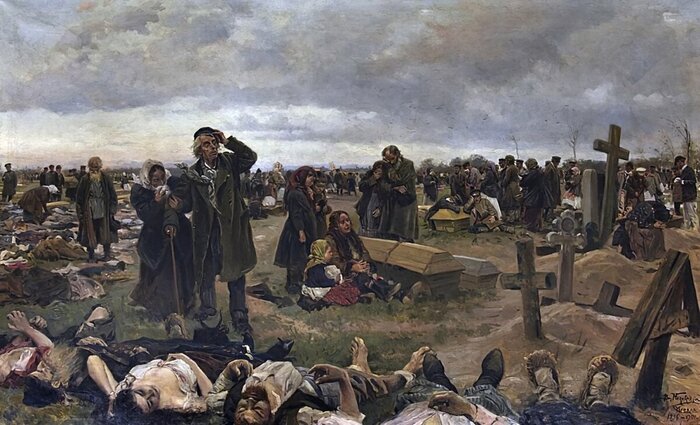

Точное количество жертв так и осталось неизвестным. Его оценивали в 4000–7000 человек — может быть, чуть больше или меньше. Власти не распространялись об этом, и эта тайна строго охранялась, как и в случае аналогичной катастрофы 125-летней давности во время торжеств по случаю бракосочетания Людовика XVI, тогда ещё дофина, и Марии-Антуанетты.

Катастрофа на Ходынке длилась всего несколько минут и закончилась в тот момент, когда рвы оказались заполнены людьми. Кто туда падал, тот пропадал. Крики боли перекрывал дикий вой. Сотни тысяч, напирая со всех сторон, стремясь быстрее всех попасть к месту раздачи подарков, понятия не имели, что их натиск будет стоить жизни тысячам, и, ликуя, лезли за подарками. Это как если бы изнывавшее от жажды стадо бизонов прокладывало себе путь к водопою через прерию. Великий князь Сергей Александрович и московский полицмейстер Власовский, которые выбрали Ходынку для раздачи подарков, не удосужились проверить, засыпаны ли на время рвы, давным-давно вырытые там. А подарки? Пёстрый платок с изображением императорской четы, сушёные фрукты и сладости, да кружка с двуглавым орлом.

Через пятнадцать минут после катастрофы полиция начала прятать трупы. На те же телеги, на которых привезли подарки, складывали ещё тёплые тела — одни на другие, пока телега не заполнялась, не разбираясь, были ли среди них живые, которых ещё можно было спасти. Стянутые к месту трагедии силы полиции заботились лишь об одном — чтобы как можно скорее «очистить» пространство, поскольку в скором времени на том же поле должен был состояться военный парад для императора и его гостей.

Вокруг перевёрнутых столов, предназначавшихся для злосчастных подарков, сновали журналисты. Многие из них обыскивали поле — не остались ли ещё в наскоро засыпанных рвах люди с признаками жизни. Множество засыпанных оказались спасены журналистами. Злость представителей прессы нарастала: они наивно ожидали, что прибудет император и возьмёт спасательные работы в свои руки, отменит парад и прикажет провести на поле смерти траурный молебен. Возможно, императору не сообщили о самом факте катастрофы или дали крайне неточную информацию о количестве жертв.

Парад состоялся, будто бы ничего и не произошло. Никто из властей не позаботился о заживо похороненных, и только журналисты, которые после парада группами копались в уже засыпанных рвах палками и голыми руками, надеялись вытащить из этой могилы ещё кого-то живого…

В корреспондентском бюро, организованном на время коронации Министерством двора, царило неописуемое возбуждение. Слышались разговоры на всех возможных языках. Большинство наивно полагало, что теперь, когда стало явным большое количество жертв на Ходынском поле, дальнейшие торжества будут отменены и последует императорский манифест о государственном трауре. В семь часов вечера было сообщено, что император решил выделить семьям погибших по 3000 рублей из личных средств. При этом бал у французского посла состоится, и императорская чета будет там присутствовать. В печальном настроении все разошлись. Плохи были те советники, которые убедили царя присутствовать на этом вечере. Циркуляром Управления по делам печати русским газетам предписывалось «не публиковать отчётов о происшествиях в ходе народных гуляний на Ходынском поле в Москве, которые не соотносятся с правительственными сообщениями в официальной прессе».

А виновные?

15 (27) июля был опубликован следующий императорский указ, который не нуждается в комментариях:

«Горячо принимая к сердцу всё, что касается этого горестного события, Мы в постоянной заботе о правде признали необходимым лично рассмотреть произведённое по этому делу предварительное следствие, и ныне, тщательно сообразив обстоятельства, выясненные этим следствием, Мы признали за благо, не обращая дело к судебному порядку, разрешить его Нашею непосредственною властью».

Что означало это императорское решение?

Директору канцелярии Министерства двора тайному советнику Беру вынесен выговор без занесения в послужной список. Вместе с тем было приказано, чтобы «отдельные службы осуществляли свою деятельность не против друг друга, а совместно».

Авторам этого указа самим было ясно, насколько тяжким будет впечатление, которое оставит это царское решение в широких народных массах, поскольку министр внутренних дел поспешил «пригласить» редакции «устроить обсуждение императорского указа в отношении ходынского бедствия в духе внепартийности и спокойствия и воздержаться от тона и выражений, которые могут всколыхнуть страсти, и в дальнейшем аккуратно избегать любых выражений о действиях высших властей, устроивших народные гулянья на Ходынке. Что касается сути дела, то следует придерживаться правительственного сообщения от 19 (31) мая».

Таким образом, с Ходынкой для правительства было покончено, но и от былой популярности царя не осталось даже следа.

Бал у французского посла генерала Буадефра был единственным, который давал иностранный представитель по случаю коронационных торжеств. В роскошные залы арендованного специально по этому случаю старого боярского терема были доставлены гобелены, мебель и сервиз из бывшей сокровищницы французских королей. Правительство республиканской Франции желало воочию продемонстрировать весь блеск французского искусства и французского вкуса и полностью справилось с этим. Ровно в назначенный час появились двор и его гости. Бал, как обычно, открывался полонезом. В качестве первой пары вышел император со своей матерью, в качестве второй — молодая императрица Александра Фёдоровна с хозяином вечера, генералом Буадефром. За ними следовали великие княжны и принцессы со своими иностранными кавалерами. Всеобщее внимание своей поразительной красотой привлекала к себе гибкая брюнетка, чарующая своей юной, жизнерадостной улыбкой, — принцесса Черногорская Елена, рядом с ней был скромный симпатичный юноша с умными глазами — принц Неаполитанский Виктор Эммануил.

Император не принимал участия в дальнейших танцах. Он был очень бледен, замкнут и неразговорчив. Было видно, что катастрофа задела Николая за живое и в силу его предрасположенности к мистике явилась для него недобрым, тягостным знамением его дальнейшего царствования. Он зримо страдал, нервная дрожь то и дело пробегала у него по лицу.

Императрица не пропускала ни одного танца, она пребывала в радостном, оживлённом настроении. Императору — он не мог этого скрыть — была очень не по душе несдержанная весёлость его супруги. Он несколько раз подходил к ней и что-то говорил ей на ухо, но супруга мерила его своим холодным стальным взглядом, на его лице от волнения проступали и вновь пропадали красные горящие полосы, и император, подчиняясь, удручённо возвращался на своё место, становясь ещё мрачнее и бледнее.

Самые лояльные из лояльных шептались о танцевальной лихорадке царицы. Самые преданные указывали на то, что император не мог нанести оскорбление стране-союзнице, не появившись на балу в свою честь, организованном её специальным посланником. Каких только мотивов для его появления не выискивали! Отмена бала могла вызвать самые неблагоприятные толки и тревожные слухи во Франции, могла быть воспринята как демонстративный поворот в русской политике. Некоторые придворные лизоблюды даже утверждали, что подобное отстранение могли истолковать как недовольство нынешним французским министерством, поскольку оно воспротивилось намерению президента Фелиса Фора лично отправиться в Москву на торжества по случаю коронации.

В одном все присутствовавшие были едины: в признании чувства такта императора, который ограничился выражением формальной вежливости и воздержался от дальнейшего активного участия в празднике. Оценено, впрочем, было и поведение его жены, которая столь мало ощущала себя русской и так безразлично отнеслась к русскому горю. С этого дня началась всеобщая антипатия по отношению к императрице.

Много внимания привлекала к себе неразлучная пара: итальянский кронпринц ни на шаг не отставал от светившейся счастьем принцессы Елены, и не нужно было быть знатоком человеческих сердец, чтобы догадаться, что здесь возник союз на всю жизнь.

Болгарский князь Фердинанд вёл себя очень живо и пытался как можно чаще пробиваться к императору. Он также общался со знакомыми редакторами газет, представленными ему несколько дней назад, и для каждого находил доброе

слово.

Витте, решивший «выгулять» свой шитый золотом фрак статс-секретаря («гражданский» генерал-адъютант), которым он только что был назначен, рассказывал с иронией о переданной императору через французского посла жалобе французского премьер-министра Мелена, в которой тот предостерегал императора от золотовалютных проектов Витте и горячо рекомендовал биметаллизм как панацею наций. Планы Витте, связанные с золотом, он подвергал проклятию и считал невыполнимыми без потрясения русского народного хозяйства. Император передал этот меморандум Витте в знак своего полного доверия.

Японского посла поздравляли с заключением договора с Россией относительно Кореи.

Великий князь Сергей Александрович на балу не появился: он хотел устранить неудобные вопросы, касавшиеся ответственности властей за ходынскую катастрофу.

Восточные владыки — эмир Бухарский, хан Хивинский и китайский фельдмаршал Ли Хунчжан — озарили всех своим отсутствием.

Примечания

1. «Царский павильон» был построен на Воробьёвых горах. Под-

готовка к коронации, как и прежде, проходила в Петровском путевом

дворце.

2. Людовик XVI — король Франции в 1774—1792 годах, низвергнут и

казнён в ходе Французской революции.

Читайте также предисловие к книге «То, что не попало в печать».