Новый герой рубрики «Чужбина» — это русский писатель, большевик и почти что член ленинской гвардии Евгений Замятин. Будучи инженером, в 1916 году Замятин был командирован в Британию, на север страны, где он изучал кораблестроение, а также быт, культуру и язык. Позже, по возвращении в Россию, именно он был большевистским гидом рядом с Гербертом Уэллсом и другими английскими визитёрами в ранней Советской России.

Как честному человеку, Замятину тяжело далось увидеть воочию революцию, Гражданскую войну, а также ранний этап построения нового государства, когда ценность человека была сведена до минимума. В 1920 году он написал вещий роман-антиутопию «Мы», который повлиял и на знаменитые английские антиутопии «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. Впрочем, я напомню, что антиутопии последних написаны отнюдь не о России, а, наоборот, о Западе.

«Мы» описывал будущее, в котором обитают люди с номерами вместо личности, они живут в прогрессивном рациональном будущем. Это стало слишком вызывающей сатирой на советское общество, поэтому то, что роман не был опубликован, даже логично. Но Замятин спокойно принял невозможность издания на русском языке и опубликовал книгу за границей на английском и чешском языках. Когда же роман был без его ведома выпущен на русском языке за границей, у Замятина начались проблемы в СССР. Впрочем, его пожалели и отправили в эмиграцию.

Короткая повесть «Ловец человеков» была опубликована в 1921 году в СССР, но написана ещё в период британской командировки Замятина. Её суть — тонкая издёвка над западными (в данном случае — английскими) проповедниками нравственности. Эти люди — неотъемлемая часть западной культуры. Действие происходит в Лондоне, где мистер Краггс патрулировал улицы города в поисках… любителей поцелуев на скамеечке и, настигая их, предлагал им выбор — либо 50 гиней, либо обращение к властям и позорный суд. Нравы с тех пор не сильно изменились, и сегодня можно найти таких же проповедников, патрулирующих соцсети на предмет «неправильных комментариев».

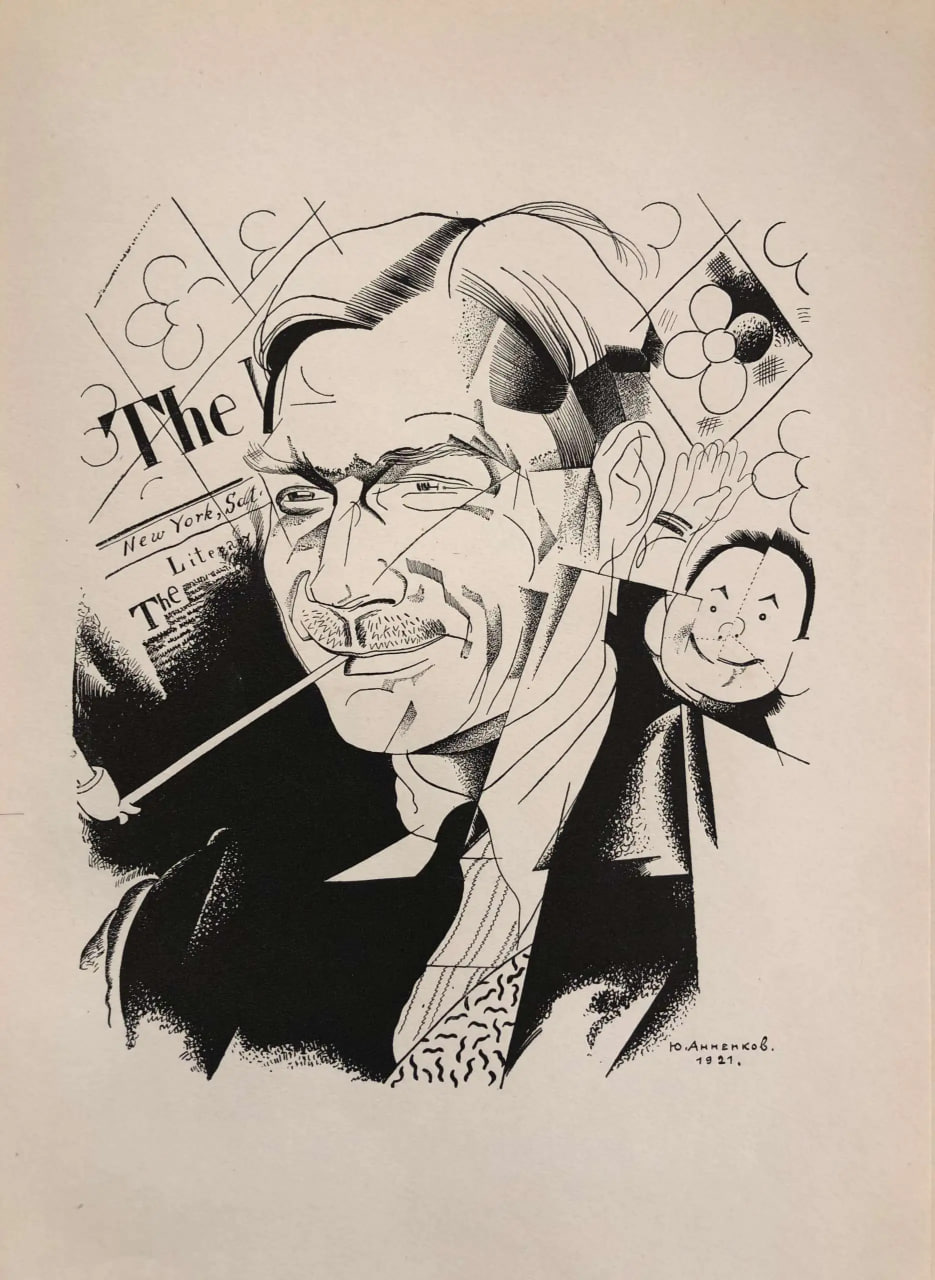

Текст снабжён картинами лондонских постимпрессионистов начала ХХ века, а также живописью русских художников-эмигрантов Надежды Бенуа и Константина Горбатова.

Ловец человеков

1

Самое прекрасное в жизни — бред, и самый прекрасный бред — влюблённость. В утреннем, смутном, как влюблённость, тумане — Лондон бредил. Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл — всё равно куда.

Лёгкие колонны друидских храмов — вчера ещё заводские трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: мосты с неведомого острова на неведомый остров. Выгнутые шеи допотопно огромных чёрных лебедей-кранов: сейчас нырнут за добычей на дно. Вспугнутые, выплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы: «Роллс-ройс, авто» — и потухли. Опять — тихим, смутным кругом: кружево затонувших башен, колыхающаяся паутина проволок, медленный хоровод на ходу дремлющих черепах-домов. И неподвижной осью: гигантский каменный фаллос Трафальгарской колонны.

На дне розово-молочного моря плыл по пустым утренним улицам органист Бэйли — всё равно куда. Шаркал по асфальту, путался в хлипких, нелепо длинных ногах. Блаженно жмурил глаза; засунув руки в карманы, останавливался перед витринами.

Вот сапоги. Коричневые краги; чёрные, огромные вотерпруфы; и крошечные лакированные дамские туфли. Великий сапожный мастер, божественный сапожный поэт…

Органист Бэйли молился перед сапожной витриной:

— Благодарю тебя за крошечные туфли… И за трубы, и за мосты, и за «роллс-ройс», и за туман, и за весну. И пусть больно: и за боль…

На спине сонного слона — первого утреннего автобуса — органист Бэйли мчался в Чизик, домой. Кондукторша, матерински-бокастая, как булка (дома куча ребят), добродушно приглядывала за пассажиром: похоже, выпил, бедняга. Эка, распустил губы!

Губы толстые и, должно быть, мягкие, как у жеребёнка, блаженно улыбались. Голова, с удобными, оттопыренными и по краям завёрнутыми ушами, покачивалась: органист Бэйли плыл.

— Эй, сэр, вам не здесь слезать-то?

Органист удивлённо разожмурился. Как: уже слезать?

— Ну, что, выпили, сэр?

Жеребячьи губы раскрылись, органист мотал головой и счастливо смеялся:

— Выпил? Дорогая моя женщина: лучше!

По лесенке двинулся с верхушки автобуса вниз. Внизу, в тумане, смущённо жмурились, молочно-розовыми огнями горели вымытые к воскресенью окна Краггсов. Солнце шло вверх.

Органист вернулся к кондукторше, молча показал ей на окна и так же молча — обнял и поцеловал её мягкими, как у жеребёнка, губами. Кондукторша обтёрлась рукавом, засмеялась, дёрнула звонок: что с такого возьмёшь?

А органист — нырнул в переулочек, ключом отомкнул тихонько заднюю калитку своего дома, вошёл во двор, остановился возле кучи каменного угля и через кирпичный заборчик поглядел наверх: в окно к соседям, Краггсам. В окне — белая занавеска от ветра мерно дышала. Соседи ещё спали.

Снявши шляпу, стоял так, пока на занавеске не мелькнула лёгкая тень. Мелькнула, пророзовела на солнце рука — приподняла край. Органист Бэйли надел шляпу и пошёл в дом.

2

Миссис и мистер Краггс завтракали. Всё в комнате — металлически сияющее: каминный прибор, красного дерева стулья, белоснежная скатерть. И может быть, складки скатерти — металлически-негнущиеся; и, может быть, стулья, если потрогать, металлически-холодные, окрашенный под красное дерево металл.

На однородно зелёном ковре позади металлического стула мистера Краггса — четыре светлых следа: сюда встанет стул по окончании завтрака. И четыре светлых следа позади стула миссис Краггс.

По воскресеньям мистер Краггс позволял себе к завтраку крабов: крабов мистер Краггс обожал. С кусочками крабовых клешней проглатывая кусочки слов, мистер Краггс читал вслух газету:

— Пароход… ммм… долгое время вверх килем… Стучали в дно снизу… Нет, удивительный краб, прямо удивительный! Опять цеппелины над Кентом, шесть мужчин, одиннадцать… ммм… Одиннадцать — одиннадцать — да: одиннадцать женщин… Для них человек — просто как… как… Лори, вы не хотите кусочек краба?

Но миссис Лори уже кончила свой завтрак, она укладывала ложки. У миссис Лори была превосходная коллекция чайных ложек: подарок Краггса. Серебряные ложки — и каждая была украшена золочёным с эмалью гербом одного из городов Соединённого Королевства. Для каждой ложечки был свой собственный футлярчик, миссис Лори укладывала ложки в соответствующие футлярчики — и улыбалась: на губах — занавесь легчайшего и всё же непрозрачного розового шёлка. Вот дёрнуть за шнур — и сразу же настежь, и видно бы, какая она, за занавесью, настоящая Лори. Но шнур потерялся, и только чуть колышется занавесь ветром вверх и вниз.

Исчезнувший мистер Краггс внезапно вынырнул из-под полу, уставился перед миссис Лори на невидимом пьедестале — такой коротенький чугунный монументик — и протянул наверх картонку:

— Дорогая моя, это — вам.

В картонке были белые и нежно-розовые шёлковые комбинации, и что-то невообразимо-кружевное, и паутинные чулки. Мистер Краггс был взглядов целомудренных, не переносил наготы, и пристрастие его к кружевным вещам было только естественным следствием целомудренных взглядов.

Миссис Лори всё ещё не привыкла к великолепию. Миссис Лори порозовела, и быстрее заколыхалась розовая занавесь на губах:

— А‑а, вам опять повезло… на бирже — или… где вы там занимаетесь операциями, кто вас знает…

— Угум… — Мистер Краггс сосал трубку и, по обыкновению своему, не подымая чугунных век, улыбался на пьедестале победоносно.

Миссис Лори обследовала нежно-розовое, невообразимо-кружевное и паутинное, на одной паре чулок обнаружила распоротый шов и, отложив в сторону, нагнула щеку к мистеру Краггсу. Краггс затушил пальцами трубку, сунул в карман и прильнул губами к щеке. Челюсти и губы мистера Краггса мысом выдвинуты вперёд — в мировое море; губы сконструированы специально для сосанья.

Мистер Краггс сосал. В окно бил пыльной полосой луч. Всё металлически сияло.

3

Наверху, в спальне, миссис Лори ещё раз оглядела чулки с распоротым швом; разложила всё по соответствующим ящикам комода, старательно, с мылом, вымыла лицо; и вывесила из шкапа новые брюки мистера Краггса: в них он пойдёт в церковь.

В окно тянул ветер. Брюки покачивались. Вероятно, на мистере Краггсе — брюки прекрасны и вместе с его телом дадут согласный аккорд. Но так, обособленные в пространстве, — брюки мистера Краггса были кошмарны.

В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили: короткое, обрубленное, кубическое существо, составленное только из ног, брюха и прочего принадлежащего. И вот снимутся, и пойдут вышагивать — между людей и по людям, и расти — и…

Надо закрыть окно. Миссис Лори подошла, высунула на секунду голову, медленно, густо покраснела и сердито сдвинула брови: опять?

На дворе справа, возле кучки каменного угля, опять стоял нелепо-длинный и тонкий — из картона вырезанный — органист Бэйли. Держал шляпу в руках, оттопыренные уши просвечивали на солнце, блаженно улыбался — прямо в лицо солнцу и миссис Лори.

Верхняя половина окна заела, и пока миссис Лори, всё сердитее сдвигая брови, нетерпеливо дёргала раму — хлябнуло окошко слева, и заквохтал высокий, с переливами голосок:

— Доброе утро, миссис Краггс! Нет, каково, а? Нет, как вам это нравится? Нет, я сейчас забегу к вам — нет, я не могу…

Отношение миссис Фиц-Джеральд ко всему миру было определенно со знаком минус: «нет». Минус начался с тех пор, как пришлось продать замок в Шотландии и переселиться на Аббатскую улицу. В органиста Бэйли минус вонзался копьём. И как же иначе, когда одна из девяти дочерей миссис Фиц-Джеральд уже давно по вечерам бегала на «приватные уроки» к органисту Бэйли.

Миссис Лори сошла в столовую мраморная, как всегда, и всё с той же своей неизменной — легчайшего, непрозрачного шёлка — занавесью на губах.

— Краггс, сейчас придёт миссис Фиц-Джеральд. Ваши брюки вывешены — наверху. Да, и кстати: этот Бэйли, вы знаете, просто становится невозможен, вечно глазеет в окно спальни.

Чугунный монументик на пьедестале был неподвижен, только из-под опущенных век — лезвия глаз:

— Если вечно, так… отчего же вы до сих пор… Впрочем, сегодня, после церкви, я поговорю с ним. О да!

Миссис Лори повернулась задёрнуть шторы:

— Да, пожалуйста, и посерьёзней… Просто больно смотреть: такое солнце, правда?

В дверь уже стучала миссис Фиц-Джеральд. Миссис Фиц-Джеральд — была индюшка: на вытянутой шее — голова всегда набок, и всегда — одним глазом вверх, в небо, откуда ежеминутно может упасть коршун и похитить одну из девяти её индюшечек.

Миссис Фиц-Джеральд с переливами квохтала об органисте.

— Нет, вы подумайте: в приходе — ни одной молодой и красивой женщины, которая бы не… которая бы… Нет, его бедная жена, это — просто ангел: она запирает от него все деньги и прячет ключ от двери, но он умудряется — через окно… А сейчас — я выглянула в окошко… нет, вы подумайте!

Миссис Фиц-Джеральд навела один глаз в небо, другой — в миссис Лори; миссис Лори вошла в паузу — как в открытую дверь: не постучавшись.

— Я только что просила Краггса поговорить об этом с мистером Бэйли. Будет очень забавно. Приходите посмотреть этот водевиль — после церкви.

Миссис Фиц-Джеральд всё так же недоверчиво одним глазом выискивала коршуна в небе:

— О, миссис Лори, вы-то, вы-то, я знаю, совсем не такая, как другие. Я знаю.

Чугунный монументик неподвижно, не подымая век, глядел вверх на миссис Лори:

«Не такая — но какая же?» Бог весть: шнур от занавеси был потерян.

4

Тут, на Аббатской улице, ещё был Лондон — и уже не был Лондон. Соседи уже отлично знали соседей; и все знали, конечно, глубокоуважаемого мистера Краггса. Все знали: на бирже — или вообще где-то — мистер Краггс удачно вёл операции; имел текущий счёт в Лондон-Сити-энд-Мидланд-Бэнк, прекрасную жену и был одним из добровольных апостолов Общества Борьбы с Пороком. Естественно, что шествие мистера Краггса в новых брюках к церкви Сент-Джордж — было триумфальным шествием.

Каждым шагом делая одолжение тротуару, сплюснутый монументик вышлёпывал лапами, на секунду привинчиваясь к одному пьедесталу, к другому, к третьему: тротуар был проинтегрированный от дома до церкви ряд пьедесталов. Не подымая век, монументик милостиво улыбался, ежесекундно сверкал на солнце цилиндром и совершал шаги, украшенный соседством миссис Лори: так барельефы на пьедестале Ричарда-Львиное Сердце скромно, но гармонично украшают Львиное Сердце.

И вот наконец, уравнение торжественного шествия мистера Краггса решено: наконец — церковь.

* * *

Узкие ущелья в мир — окна. На цветных стёклах — олени, щиты, черепа, драконы. Внизу стёкла — зеленые, вверху — оранжевые. От зелёного — по полу полз мягкий дремучий мох. Глохли шаги, всё тише, как на дне — тихо, и Бог знает где — весь мир, краб, щека, распоротый шов в чулке, одноглазая Фиц-Джеральд, ложечки в футлярах, тридцать два года…

Вверху, на хорах, начал играть органист Бэйли. Потихоньку, лукаво над зелёным мхом росло, росло оранжевое солнце. И вот — буйно вверх, прямо над головою, и дышать — только ртом, как в тропиках. Неудержно переплетающиеся травы, судорожно вставшие к солнцу мохнатые стволы. Чёрно-оранжевые ветви басов, с нежной грубостью, всё глубже внутрь — и нет спасения: женщины раскрывались, как раковины, бросало Бога в жар от их молитв. И может быть, только одна миссис Лори Краггс — одна сидела великолепно-мраморная, как всегда.

— Вы не забыли относительно Бэйли? — шепнула миссис Лори мужу, когда кончалось.

— Я? О нет… — Мистер Краггс блеснул лезвием из-под опущенных век.

Одноглазая миссис Фиц-Джеральд тревожно поглядывала вверх на гипотетического коршуна, собирала под крылья своих девять индюшечек в белых платьях и подымалась на цыпочки, чтобы не потерять в толпе мистера Краггса и не пропустить, как произойдет его встреча с Бэйли.

Снаружи, у дверей церкви, была могила рыцаря Хэга, некогда обезглавленного за папизм: на камне, в каменных доспехах, лежал рыцарь без головы. И здесь, возле утратившего голову рыцаря, скучились женщины вокруг органиста Бэйли.

— Мистер Бэйли, вы сегодня играли особенно. Я так молилась, так молилась, что…

— Мистер Бэйли, не могли бы вы — мне бы хотелось только…

— Мистер Бэйли, вы знаете, что вы — что вы.

Высоко над их раскрытыми, ожидающими губами покачивалась голова органиста, просвечивающие, с загнутыми краями уши. И ещё выше, зажмурясь от себя самого, стремглав неслось солнце — всё равно куда.

У органиста были длинные, обезьяньи руки — и всё-таки нельзя было обнять их всех сразу. Органист блаженно покачал головой:

— Милые, если бы я мог…

Органист Бэйли задумался о великой Изиде — с тысячью протянутых рук, с тысячью цветущих сосцов, с чревом — как земля, принимающим все семена.

— А‑а, дорогой мой Бэйли! Он — по обыкновению, конечно, окружён… Можно вас на минуту?

Это был Краггс. Он воздвигся на последней ступеньке лестницы, украшенной мраморным соседством миссис Лори, — и ждал.

Бэйли повернулся, как стрелка компаса, сдёрнул шляпу, путаясь в собственных ногах, подбежал, стиснул руку мистеру Краггсу и сиял в него глазами — было почти слышно: «Милый Краггс, единственный в мире Краггс, и вас — и вас тоже, обожаемый Краггс…»

Втроём они отошли в сторону, и только миссис Фиц-Джеральд оказалась неприметно сзади, одобрительно подкачивала головой каждому слову Краггса и одним глазом метала минусы-копья в спину Бэйли.

— Послушайте, дорогой мой Бэйли. Мне жена говорила, что вы постоянно портите ей пейзаж из окна её спальни. Что вы скажете по этому поводу? А?

В голове у Бэйли шумело солнцевое вино, слова слышались плохо. Но когда услышались — Бэйли потух, лоб сморщился, сразу стало видно: масса лишней кожи на лице, всё — как обвислый, купленный в магазине готового платья костюм.

— Миссис Лори? Не… не может быть… — Губы у Бэйли растерянно шлепали. — Миссис Лори, вы не говорили. Да нет, что я, конечно: вы — нет. Конечно…

Самому стало смешно, что поверил хоть на секунду. Махнул рукой — заулыбался блаженно.

Миссис Лори сдвинула брови. Она медлила. Уже шевельнулись на животе клешни Краггса, и радостно привстала на цыпочках миссис Фиц-Джеральд. Но в самый какой-то последний момент — миссис Лори громко рассмеялась:

— Представьте себе, мистер Бэйли: я говорила. И вы прекрасно знаете: я была наконец вынуждена сказать это. Да, вы знаете.

Бэйли заморгал. Опять: обвислый костюм из магазина готового платья. Вдруг обеими руками он нахлобучил шляпу и, не попрощавшись, не слушая больше Краггса, побежал, заплетаясь, по асфальту.

Сыпались вслед ему минусы миссис Фиц-Джеральд, он бежал — и на полушаге, ни с того ни с сего, остановился как вкопанный. Бог знает, что пришло ему в голову и что вспомнилось — но он улыбался настежь, блаженно, радостно махал Краггсам шляпой.

Краггс пожал плечами:

— Просто — ненормальный…

И двинулся к дому — с одного пьедестала на другой, с другого на третий, по бесконечному ряду пьедесталов.

5

Лондон сбесился от солнца. Лондон мчался. Прорвал плотину поток цилиндров, белых с громадными полями шляп, нетерпеливо раскрытых губ.

Неистовым от весны стадом неслись слоно-автобусы и, пригнув головы, по-собачьи вынюхивали друг дружку. Голосами малиновыми, зелёными и оранжевыми орали плакаты: «Роллс-ройс», «Вальс — мы вдвоём», «Автоматическое солнце». И везде между мелькающих ног, букв и колёс — молниеносные мальчишки в белых воротничках, с экстренным выпуском.

Цилиндры, слоно-автобусы, роллс-ройс, автоматическое солнце — выпирали из берегов и, конечно, смыли бы и дома, и статуи полицейских на перекрёстках, если бы не было стока вниз, в метрополитен и в подземные дороги: «трубы».

Лифты глотали одну порцию за другой, опускали в жаркое недро, и тут сбесившаяся кровь Лондона пульсировала и мчалась ещё бешеней по бетонным гулким трубам.

Взбесившийся Лондон лился за город, в парки, на траву. Неслись, ехали, шли, в бесчисленных плетёных колясочках везли недавно произведённых младенцев. Миссис Лори сквозь прозрачнейшие стекла окна наблюдала шествие бесчисленных колясочек по асфальту.

В окошко Краггсов встревоженной дробью стучала миссис Фиц-Джеральд:

— Миссис Лори! Послушайте, миссис Лори! Не у вас ли моя Анни? Нет? Ну, так и есть: опять помчалась за город с этим… Нет, вы счастливая, миссис Лори: у вас нет детей…

На мраморном челе миссис Лори было две легчайших тёмных прожилки-морщины, что, может быть, только свидетельствовало о подлинности мрамора. А может быть, это были единственные трещины в непорочнейшем мраморе.

— А где мистер Краггс? — обеспокоенно поглядывала вверх одним глазом Фиц-Джеральд.

— Мистер Краггс? Он сказал, что ему надо куда-то там по делам этого его общества — Борьбы с Пороком.

— Нет, вы такая счастливая, такая счастливая…

Миссис Лори прошлась по столовой. Ножки одного из металлических стульев стояли вне предназначенных гнезд на ковре. Миссис Лори подвинула стул. Взошла наверх, в спальню, подняла штору, окошко открыто, спальня освежалась. Впрочем, миссис Лори была уверена, что окошко открыто, но почему-то надо было поднять штору, взглянуть.

Миссис Лори снова уселась в столовой и наблюдала шествие бесчисленных колясочек. А мистер Краггс — на лацкане белый крестик Апостола Общества Борьбы с Пороком, — мистер Краггс где-то медленно мчался в гулких трубах. Чугунные веки опущены в экстренный выпуск: в три часа цеппелины замечены над Северным морем. Это было совершенно кстати.

«Превосходно, превосходно», — мистер Краггс предвкушал успех: атмосфера была подходящая.

И мистер Краггс решил использовать атмосферу — в Хэмпстед-парке.

Хэмпстед-парк до краёв был налит шампанским: туман лёгкий, насквозь проволоченный острыми искрами. По двое тесно на скамеечках, плечом к плечу, всё ближе. Истлевало скучное платье, и из тела в тело струилось солнцевое шампанское. И вот двое на зелёном шелке травы, прикрытые малиновым зонтиком: видны только ноги и кусочек кружева. В великолепной вселенной под малиновым зонтиком — закрывши глаза пили сумасшедшее шампанское.

— Экстренный выпуск! В три часа зэппы над Северным морем!

Но под зонтиком — в малиновой вселенной — бессмертны: что за дело, что в другой, отдалённой вселенной будут убивать?

И мимо неслась карусель молниеносных мальчишек: собиратели окурков, продавцы экстренных выпусков, счастья, целующихся свинок, патентованных пилюль для мужчин. И трескучий петрушка, и пыхающие дымом машины на колёсах с сосисками и каштанами, и стада цилиндров — гуськом, как неистовые от весны слоно-автобусы…

Пронзительный свист — нестерпимо, кнутом. И ещё раз: кнутом. Высунулись головы из-под малинового зонтика, цилиндров, белых громадных шляп: на столе — чугунный монументик, стоял и свистел серьёзно.

— Леди и джентльмены! — Мистер Краггс перестал свистеть. — Леди и джентльмены, экстренный выпуск: зэппы над Северным морем. Леди и джентльмены, проверьте себя: готовы ли вы умереть? Смерть сегодня. Это вы умрёте… нет, нет, не ваша соседка, а именно вы, прекрасная леди под малиновым зонтиком. Вы улыбаетесь, ваши зубы сверкают, но знаете ли вы, как улыбается череп? Остановитесь — только на секунду — проверьте себя, все ли вы сделали, что вам надо сделать до смерти? Вы — под малиновым зонтиком!

— Нет ещё, они — не все… — тоненьким голоском пискнул примолкший было петрушка.

Засмеялись. Засмеялась прекрасная леди, закрылась малиновым небом-зонтиком и явно для всех прижала колени к своему Адаму: они были одни в малиновой вселенной, и они были бессмертны, и парк до краёв был полон острыми искрами.

* * *

Мистер Краггс кружил вокруг малиновой вселенной, из-под зонтика видны были чёрные дамские туфли и коричневые мужские. Коричневые мужские туфли и шёлковые, синие, в коричневых горошках носки — были явно очень высокого, дорогого сорта. Это заслуживало внимания.

Мистер Краггс гулял, неся впереди, на животе, громадные крабовые клешни и опустив веки. Опустив чугунные веки, мистер Краггс обедал, а за соседним столиком обедала прекрасная леди под малиновым зонтиком. Она была вся налита сладким янтарным соком солнца: мучительно надо было, чтоб её отпили хоть немного. Яблоко — в безветренный, душный вечер: уже налилось, прозрачнеет, задыхается — ах, скорее бы отломиться от ветки — и наземь.

Она встала, леди Яблоко под малиновым зонтиком, и встал её Адам — всё равно, кто он: он только земля. Медленные, отягчённые — поднялись на лиловеющий в сумерках холм, перевалили, медленно тонули в землю по ту сторону холма. Головы — один только малиновый зонтик, — и нету.

Мистер Краггс выждал минуту. Всё так же что-то пряча под опущенными чугунными веками, взобрался на холм, огляделся — и с неожиданной для монументика крысиной прыткостью юркнул вниз.

Там, внизу, всё быстро лохматело, всё обрастало фиолетовой ночной шерстью: деревья, люди. Под душными шубами кустов нежные, обросшие звери часто дышали и шептались. Ошерстевший, неслышный, мистер Краггс шнырял по парку громадной, приснившейся крысой, сверкали лезвия — к ночи раскрывшиеся лезвия глаз на шерстяной морде, мистер Краггс запыхался. Малинового зонтика нигде не было.

«Лодка…» — клешни мистера Краггса сжались и ухватились за последнее: раз или два ему случалось найти в лодке.

Тихий, смоляной пруд. Пара лебедей посредине пронзительно белеет наготой. И вдали, под уютно нависшей ивою — лодка.

Мистер Краггс быстрее зашлепал по траве лапами. Лебеди всё ближе, белее. На цыпочках, осторожно перегнулся через ствол ивы.

Лодка — внизу. Кругло темнел, прикрывая лица, мягкий лохматый зонтик, недавно ещё малиновый — в одном конце лодки, а в другом — лебедино белели в темноте ноги.

Мистер Краггс вытер лицо платком, разжал клешни. Счастливо отдыхая, пролежал минуту — и неслышный, шерстяной, на животе пополз вниз по скользкой глине.

— Добрый вечер, господа! — возле лодки встал монументик. Веки целомудренно опущены. Улыбались выпершие вперед нос, нижняя челюсть и губы.

Мелькнуло, пропало лебедино-белое. Вскрик. Зонтик выпрыгнул в воду и поплыл. Лохматый зверь выскочил из лодки на Краггса:

— Ч‑чёрт! Какое — какое вы имеете… Да я вас просто — я вас…

Мистер Краггс улыбался, опустив веки. Страшные крабовые клешни разжались, заклещили руки Адама прекрасной леди Яблоко — и Адам, пыхтя, забился в капкане. Мистер Краггс улыбался.

— Вы — пойдёте — со мною — на ближайшую — полицейскую станцию. Вы и ваша дама, — я очень сожалею. Вы объявите там имена — своё и вашей дамы. И мы встретимся потом на суде: мне очень жаль говорить об этом. О, вы скажите леди, чтобы она перестала плакать: за нарушение нравственности в общественном месте — наказание вовсе не такое большое.

— Послушайте… ч‑чёрт! Вы отпустите мои руки? Я вам говорю…

Но мистер Краггс держал крепко. Леди Яблоко стояла теперь в песке на коленях, прикрывала лицо коленями и, всхлипывая, несвязно умоляла. Мистер Краггс улыбался.

— Мне, право, очень жаль вас, моя дорогая леди. Вы так ещё молоды — и фигурировать на суде…

— О, всё что хотите — только не это! Ну хотите — хотите… — Руки леди лебедино белели в лохматой темноте.

— Ну, хорошо: только — ради вас, очаровательная леди. Обещайте, что вы больше ни-ког-да…

— О, вы такой .. милосердный… как Бог. Обещаю вам — о, обещаю!

Одной клешнёй всё ещё держа обмякшего, убитого Адама, другою — Краггс вытащил свисток и вложил в рот:

— Вот видите: один шаг — и я свистну… — Он отпустил пленника. Оглядел его с шёлковых носков до головы, прикинул на глаз — и коротко бросил:

— Пятьдесят гиней.

— Пятьдесят… гиней? — сделал тот шаг на Краггса. Свисток Краггса заверещал — ещё пока чуть слышно, но сейчас… Пленник остановился.

— Ну? У вас чековая книжка с собой? Я вам посвечу, — любезно предложил мистер Краггс, вытащил карманный электрический фонарик.

Пленник, скрипя зубами, писал чек в Лондон-Сити-энд-Мидланд-Бэнк. Леди остолбенелыми глазами плыла со своим зонтиком: зонтик медленно и навеки исчезал в лохматой темноте. Мистер Краггс, держа свисток в зубах, улыбался: два месяца были обеспечены. Пятьдесят гиней! Так везло мистеру Краггсу не часто.

6

Темно. Дверь в соседнюю комнату прикрыта неплотно. Сквозь дверную щель — по потолку полоса света: ходят с лампой, что-то случилось. Полоса движется всё быстрей, и тёмные стены — всё дальше, в бесконечность, и эта комната — Лондон, и тысячи дверей, мечутся лампы, мечутся полосы по потолку. И может быть — всё бред…

Что-то случилось. Чёрное небо над Лондоном — треснуло на кусочки: белые треугольники, квадраты, линии — безмолвный, геометрический бред прожекторов. Куда-то пронеслись стремглав ослепшие слоно-автобусы с потушенными огнями. По асфальту топот запоздалых пар — отчётливо — лихорадочный пульс — замер. Всюду захлопывались двери, гасли огни. И вот — выметенный мгновенной чумой, опустелый, гулкий, геометрический город: безмолвные купола, пирамиды, окружности, дуги, башни, зубцы.

Секунду тишина вспухала, истончалась, как мыльный пузырь, и — лопнула. Загудели, затопали издали бомбами чугунные ступни. Всё выше, до неба, бредовое, обрубленное существо — ноги и брюхо — тупо, слепо вытопывало бомбами по кубическим муравьиным кочкам и муравьям внизу. Цеппелины…

Лифты не успевали глотать: муравьи сыпались вниз по запасным лестницам. Висли на подножках, с грохотом неслись в трубах — всё равно куда, вылезали — всё равно где. И толпились в бредовом подземном мире с нависшим бетонным небом, перепутанными пещерами, лестницами, солнцами, киосками, автоматами.

— Цеппелины над Лондоном! Экстра-экстренный выпуск! — шныряли механические, заводные мальчишки.

Мистер Краггс нёсся в вагоне стоя, держась за ремень, и не подымал глаз от экстренного выпуска. Цилиндры и шляпы всё прибывали, сдвинули его с пьедестала — вперёд — к чьим-то коленям — колени дрожали. Мистер Краггс взглянул: леди Яблоко.

— Ах, вот как? И вы здесь? Очень приятно, очень… Прошу извинения: так тесно… — Мистер Краггс снял цилиндр с улыбкой.

Леди Яблоко была одна. Леди Яблоко ответила мистеру Краггсу улыбкой, тупо-покорной.

В левом внутреннем кармане мистера Краггса лежал чек на пятьдесят гиней и грел сердце мистера Краггса. Мистер Краггс любезно шутил.

— Мы, как древние христиане, вынуждены спасаться в катакомбах. Не правда ли, мисс, очень забавно?

Мисс должна была смеяться — и не могла. Изо всех сил — и наконец засмеялась, вышло что-то нелепое, неприлично-громкое, на весь вагон. Со всех сторон оборачивались. Мистер Краггс, приподняв цилиндр, торопливо продвигался вперёд…

— Хаммерсмит! Поезд нейдёт дальше! — кондуктор звякнул дверью, полились из вагона.

Сверху, сквозь колодцы лифтов и лестниц, был слышен глухой чугунный гул. Цилиндры и огромные, наискось надетые, шляпы — остались на платформе, влипли в ослепительно белые стены, слились с малиновыми и зелёными плакатами, с неподвижно мчащимися лицами на автомобиле «роллс-ройс», с «Автоматическим солнцем». В белых кафельных катакомбах спасалась толпа странных плакатных христиан.

Леди Яблоко потерянно огляделась, зацепилась глазами за единственную знакомую фигуру — со сложенными на животе клешнями и вышлёпывающими лапами — и механически, во сне, вошла в лифт вместе с Краггсом. Лифт понёс их наверх, на улицу.

Там, в чёрном небе, мелькали белые треугольники линии, неслись с топотом и гулом глухие черепахи-дома, деревья. Леди Яблоко догнала Краггса.

— Послушайте… Простите. Не можете ли вы меня, ради Бога, куда-нибудь. Мне надо было в Лэйстер-сквере, я ничего не понимаю.

Чугунный монументик остановился устойчиво на секунду, века. Из-под опущенных век в темноте — лезвия глаз:

— Право, я очень сожалею. Но я тороплюсь домой. И кроме того… — мистер Краггс неслышно смеялся, это было просто смешно — только подумать, он — и… и… какая-то…

Перпендикулярно над головой, в истончающейся тишине, стрекотал громадный шершень. Мистер Краггс торопился. Лори была одна. Он быстро вышлёпывал лапами по асфальту. Показалось, чек перестал шевелиться в кармане, мистер Краггс приостановился пощупать — и услышал дробные, дрожащие шажки сзади издали к нему бежала тень, как потерянная, бесхозная собачка, робко, униженно.

Стало ясно: эта… эта женщина пойдёт за ним до самых дверей, будет стоять всю ночь или сидеть на ступеньках, и вообще — что-то нелепое, как во сне.

Мистер Краггс вытер платком лоб, через плечо покосившись назад, — юркнул в первый тёмный переулочек попасть в дом со двора.

Ощупью, по выщербленным в верее кирпичам, мистер Краггс разыскал свою калитку и стукнул. В тёмном окне спальни неясно пробелело лицо — это было явно лицо миссис Лори. Миссис Лори размахнулась и что-то бросила из окна. Что бы это всё значило?

Мистер Краггс долго стучал, стучал всё громче — на всю Аббатскую улицу — но калитка не открывалась. Мистер Краггс обсуждал положение и старался вытащить из головы хоть что-нибудь удобопонятное, как вдруг топнули совсем рядом, тут, чугунные ступни, задребезжали верешки стёкол, свалился цилиндр мистера Краггса, и, ловя цилиндр, монументик упал на асфальт.

7

По воскресеньям, когда мистера Краггса не было дома, миссис Лори принимала у себя мать и сестру.

В сумерках — они приходили из Уайт-Чепеля, стучали тихонько в заднюю калитку и через кухню шли в столовую. В металлической столовой они садились на краешек стула, в шляпах пили чай, съедали по одному кусочку кекса.

— Ну, пожалуйста, милые, берите: у меня в буфете — другой такой же, целый… — миссис Лори торжествующе открывала буфет.

— Нет, спасибо. Право же… — гостьи глотали слюну и, сидя на краешке, одним ухом вслушивались за окошко, чтобы не прозевать знакомого вышлёпыванья лап и вовремя исчезнуть в кухню. Но слышался только шорох по асфальту бесчисленных плетёных колясочек.

— Счастливая вы, Лори… — вздыхали гостьи, любуясь. — Помнишь, как ты, бывало, с нами на рынке… А теперь…

Мрамор миссис Лори розовел: это так нужно — извне получить подтверждение, что ты — счастливая…

Втроём шли в спальню. Миссис Лори зажигала свет, сияли хрустальные подвески, блестели глаза. На кровати, на стульях — невообразимо-кружевное, и белое, и паутинное.

— Ну, Лори, пожалуйста. В белом вы, должно быть, прямо — королева.

Миссис Лори раздевалась за ширмой. Вышла — в чёрных чулках, и в туфлях, и в тончайшем белом: тёплый мрамор миссис Лори чуть-чуть розовел сквозь белое, переливались, розовея, хрустальные подвески, и быстро колыхалась розовая занавесь на губах миссис Лори: вот-вот раздунется ветром.

— Счастливая вы, Лори, — вздыхали гостьи, любуясь.

Внизу кто-то стучал в дверь. У всех трёх — одно: Краггс.

— Господи, уж темно, давно пора домой, — вскочили гостьи.

Миссис Лори наспех накинула утренний белый халат, проводила мать и сестру через чёрный ход и открыла дверь.

Но это был не Краггс: в дверях стоял со свертком беловоротничковый мальчишка, и будто наивно так — шмурыгал носом, но один мышиный глаз хитро прищурен.

— Вам, мадам, — подал он свёрток.

В свёртке, как и прошлое воскресенье, был букет чайных роз, с оттопыренными, отогнутыми по краям лепестками.

Миссис Лори вспыхнула.

— Отдайте назад, — сердито ткнула она букет мальчишке.

Мальчишка прищурил глаз ещё больше:

— Ну‑у, куда же: магазин не примет, деньги уплочены.

Миссис Лори побежала с букетом в спальню. Розы были очень спелые, лепестки сыпались по лестнице, миссис Лори растерянно оглядывалась. Сунула букет под кружевной ворох на стуле и, собирая по пути лепестки со ступеней, пошла вниз. Протянула три пенса мальчишке, стараясь глядеть вверх — мимо понимающе-прищуренного мышиного глаза.

Там, вверху, было чёрное мозаичное небо — из белых ползающих треугольников и квадратов.

— Ну, да, конечно: зэппы летят, — весело ответил мальчишка поднятым бровям миссис Лори. — То и гляди начнут. Спасибо, мáдам… — и нырнул в темноту.

Миссис Лори спустила жалюзи в столовой и — вся в металлическом сиянье — торопилась уложить знаменитые ложки, каждую в соответствующий футлярчик: надо было скорей, пока ещё не начали. На шестой ложечке, с тремя зáмками — герб города Ньюкасла — ухнуло глухо. Ложечка с тремя зáмками осталась лежать на столе, рядом с пустым футляром.

Тупые чугунные ступни с грохотом вытопывали — по домам, по людям — всё ближе. Ещё шаг — и мир миссис Лори рухнет: Краггс, ложечки, невообразимо-кружевное…

Жить — ещё пять минут. И надо — самое главное.

«Букет… Самое главное — выкинуть букет…» — очень торопилась сказать себе миссис Лори.

В спальне — выхватила букет из-под кружевной груды.

«Ну да, во двор. К нему же во двор, чтобы он…»

Она высунулась в окно, размахнулась. Пронеслось совсем близко бредовое геометрическое небо — и чёрная, вырезанная из качающегося картона фигура на соседнем дворе. Миссис Лори со злостью бросила прямо в лицо ему букет и услышала — может быть в бреду — такой смешной, детский, хлюпающий плач.

Топнуло тут, рядом; задребезжали верешки стёкол, валилось; рушился мир миссис Лори, ложечки, кружевное.

— Бэйли! Бэйли! — разрушенная миссис Лори стремглав летела по лестнице вниз во двор.

Мелькнуло бредовое небо. Мелькнула под забором чёрная, нелепо-тонкая фигура. И нежные, как у жеребёнка, губы раздвинули занавесь на губах миссис Лори. Жить ещё минуту.

На асфальте, усеянном угольной пылью, жили минуту, век, в бессмертной малиновой вселенной. В калитку стучали, стучали. Но в далекой малиновой вселенной не было слышно.

* * *

Электрические лампы потухли. Запинаясь лапами в лохматой темноте и раздавливая верешки стёкол, мистер Краггс долго бродил по комнатам и звал:

— Лори! Да где же вы, Лори?

Чугунные ступни, ухая, уходили к югу, затихали. Мистер Краггс нашёл наконец свечку, побежал наверх, в спальню.

И почти следом за ним на пороге явилась миссис Лори.

— Господи! Где вы были? — повернулся на пьедестале мистер Краггс. — Цилиндр, понимаете, сбило цилиндр… — Мистер Краггс поднял свечу и раскрыл рот белый утренний халат миссис Лори — расстёгнут, и тончайшее белое под ним — изорвано и всё в угольной пыли. На ресницах — слёзы, а губы…

Занавеси не было.

— Что с вами? Вы… вы не ранены, Лори?

— Да… То есть нет. О нет! — засмеялась миссис Лори. — Я только… Выйдите на минутку, я сейчас переоденусь и спущусь в столовую. Кажется, уже всё кончилось.

Миссис Лори переоделась, тщательно собрала лепестки с полу, уложила их в конвертик, конвертик — в шкатулку. Чугунные ступни затихли где-то на юге. Всё кончилось.

1918

Публикация подготовлена автором телеграм-канала CHUZHBINA.

Читайте также:

— «Княгини, балерины, актрисы. Десять красавиц Лондона с русскими корнями»;

— «Париж XX века кисти русских художников-эмигрантов»;

— «„Страх“ С. Юрасова: побег советского офицера из ГДР».