У Достоевского богатейшая история отношений с кинематографом. Фёдор Михайлович — один из самых экранизируемых писателей. Пожалуй, по количеству адаптаций его обгоняет только Шекспир. Произведения по мотивам Достоевского звучали на итальянском, французском, немецком и японском языках. У персонажей русского классика были лица легендарных актёров от Марчелло Мастроянни до Жана Габена. Его творчеством интересовались величайшие режиссёры — Лукино Висконти, Робер Брессон и Акира Куросава, который нередко на съёмочной площадке уединялся и читал Достоевского, чтобы привести мысли в порядок.

Иностранные мастера не пытались реконструировать в своих фильмах Россию, а переносили сюжеты Достоевского в собственные страны и современность. Русскоязычные адаптации, напротив, долго оставались на поле чопорной костюмной классики, но в 2024 году выходит сериал «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева, действие которого перенесено в современный Петербург.

Раскольникова сыграет звезда «Слова пацана» Иван Янковский, Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский, а в других ролях появятся не менее известные Любовь Аксёнова и Юлия Снигирь. Уложив громоздкие костюмы в пыльные сундуки и пригласив на роли самых актуальных селеб, Мирзоев наконец приобщает Достоевского к российской современности, с которой у Фёдора Михайловича, вероятнее всего, хорошо сложатся отношения. А пока Елена Кушнир вспоминает другие важные экранизации его романов.

«Карамазовы» (2008)

Группа чешских актёров отправляется в Польшу для постановки «Братьев Карамазовых» на сцене старого завода, посреди фактурной ржавчины которого иногда выступают перформеры. Кто-то обсуждает по телефону выступление на корпоративе, у кого-то закулисные амуры, душ в раздевалке плохо работает. Польская администраторша рассказывает истории из восточноевропейского прошлого, которые никому не интересны: «А вон там Валенса произнёс речь. Вы знаете, кто такой Валенса?» Карамазов-старший (Иван Троян), воскресая из мёртвых, истерически хохочет, и начинается спектакль, за которым пристально наблюдает местный слесарь.

Чешский режиссёр Петр Зеленка снял один из страннейших, уникальных фильмов на свете «Хроники обыкновенного безумия», который, в общем, никто не знает, потому что это не Marvel или какое-нибудь скандинавское левацкое депрессивное высказывание против капитализма, которому дали Золотую ветвь в Каннах. Очень жаль, что современный российский зритель намертво свернул шею на Запад (любит он его или ненавидит, совершенно неважно). Потому что не Владимир Бортко или другие российские режиссёры, выкачивающие в своих постановках последние живые соки из классики, а братья-славяне, поляки и чехи, с их чёрным юмором и вечным размышлением о чём-то в форме креста, кажется, остались последними, кто способен обнажить в нашей литературе бьющийся нерв и раскрасить новыми красками. Для этого нужно немного авангардизма, развалин социализма и то, чего в России нет.

«Идиот» (1958)

Приехавший из-за границы наивный князь Мышкин (Юрий Яковлев) оказывается в Петербурге и теряется в тамошних интригах. Полнейшим потрясением для молодого человека становится встреча с роковой красавицей Настасьей Филипповной (Юлия Борисова в дебютной кинороли), которая живёт с одним, должна выйти за другого, любит, возможно, третьего или вовсе никого.

Нечасто случается, когда обласканный властью, прилежно реализующий её заказы автор создаёт произведение, которое не только обнуляет его предыдущее творчество, но и прокладывает окольную дорогу к новой вехе искусства, которое вот-вот станет оттепельным кинематографом. Директор «Мосфильма» Иван Пырьев забыл своих свинарок с пастухами и снял, вероятно, важнейший постсталинский фильм. По крайней мере, картина имеет не меньшее значение, чем комедии Надежды Кошеверовой «Укротительница тигров» и «Медовый месяц», в которых на советском экране впервые появились не монументальные големы и картонные маски, а живые люди.

Никаких живых людей у Пырьева, разумеется, нет; все его персонажи, даже измученный Яковлев с серым гримом под огромными безумными глазами, — это символы и архетипы. Разряженные в оперный бархат и расставленные среди роскошных интерьеров, невиданных в советском кино, они так же мало похожи на реальных людей, как мраморные аристократы Висконти в «Леопарде». Кадры бомбят нас насыщенным ведьминским красным, как у Гойи, и кьяроскуро, как у Караваджо, за которые Пырьева ругали критики, привыкшие к совхозам. Вот Яковлев застывает, как на фресках, вот Борисова завывает в театральной манере, вот за ней подхватывает снежный буран на улицах какого-то совершенно нарисованного Петербурга. И во всём этом барочном пафосе наконец больше от Эйзенштейна, чем от Сталина.

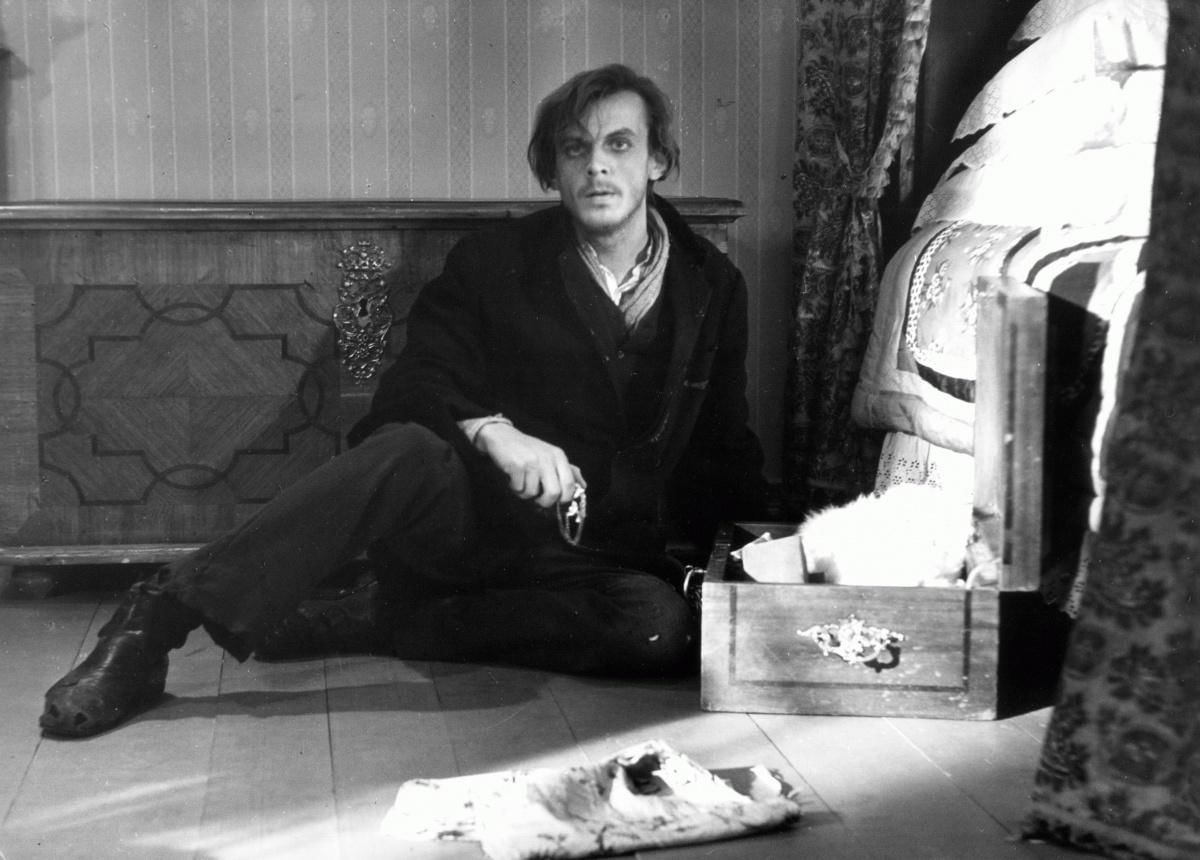

«Преступление и наказание» (1969)

В пустой коридор выбегает юноша (Георгий Тараторкин), в панике озирающийся по сторонам. Пока он бросается куда-то вперёд, на экране появляются титры. Когда он бегом возвращается назад, за кадром звучат тяжелые вздохи. Он бежит, за ним гонится полиция, а тем временем раздаётся дверной звонок, звучат чьи-то шаги, скрепит тяжёлый железный замок. В пустоте обезлюдевших коридоров свистит ветер.

Фильм Льва Кулиджанова начинается как авангардистский эксперимент, причём не столько советских 60‑х, сколько мировых, где на фоне движения хиппи снимали смысловые галлюцинации. Раскольников мечется на постели, бросается с моста в рапиде, приехала маменька или не приехала, до самого конца непонятно. Потусторонний Порфирий Петрович (Иннокентий Смоктуновский) кажется порождением воспалённого воображения студента-ницшеанца, спятившего на почве недоедания и свинцовых мерзостей русской жизни. Переведи стильный чёрно-белый минимализм плохой советской плёнки в цветные кадры лучшего качества, и подобные вещи можно было бы увидеть у сумеречного Антониони. Кулиджанов снимает свою «трилогию отчуждения», где вместо Моники Витти — Тараторкин, человек пронзительной, болезненной красоты, которой нет места в мире, но так и Витти у западных авторов всегда норовила самоистребиться.

«Четыре ночи мечтателя» (1971)

Юный художник Жак (Гийом де Форет), бесцельно бродя по ночному мегаполису, видит обезумевшую от горя Марту (Изабель Вайнгартен), которая собирается прыгнуть с моста Пон-Нёф. Стащив её на мостовую, он слушает рассказ о бывшем возлюбленном девушки, вероятно, бросившем её. Две ночи подряд Жак внимает незатейливому рассказу Марты, а на третью ночь понимает, что влюбился в неё.

Перенеся действие повести Достоевского «Белые ночи» из Петербурга в Париж, а из 1840‑х годов — в хиппующие 1970‑е, Робер Брессон пропел гимн современной городской романтике. «Пропел» на свой лад: отец кинематографического минимализма, например, славен тем, что никогда не использовал музыкальный ряд в своих фильмах, которые так подражают жизни, что похожи на неё больше самой жизни. А в «Ночах» звучит создающая настроение музыка — правда, не обычный саундтрек, а мелодии, которые исполняют на улицах города музыканты. В мире Брессона, избавленном от лишних подробностей, жизнь проста, как стрела, и одновременно абстрактна. В реальности не бывает настолько чётко очерченных характеров, настолько сильных и быстрых чувств, настолько красных шарфов, какой Жак дарит Марте.

Если вдуматься, не Брессону говорить о любви. Но вот видишь кадр со стаканом воды и половинкой лимона в забегаловке, над натюрмортом вдруг переплетаются пальцы, и больше ничего о любви говорить не надо.

«Даун Хаус» (2001)

Из швейцарской психиатрической клиники в Москву возвращается идиот (Фёдор Бондарчук) в трогательной шапочке и с бумбоксом на плече, из которого льётся ди-джей Грув. В автобусе он знакомится с «новым русским» (сценарист фильма Иван Охлобыстин), над головой которого охранники в целях защиты носят бронированную дверь. В Москве сеет смуту не столько в сердцах, сколько в кошельках интердевочка с огненным взглядом (Анна Букловская). Пистолеты, бандиты, героин и артист Башаров прилагаются — набор примет времени можно считать полным.

В год премьеры фильма критики выразили ему брезгливое презрение, но внятных претензий творению Романа Качанова предъявить не смогли — разве что где-то смутно читалось в их недовольстве, что вот, покусились на святое, гады, но никто такие слова вслух не произносит, чтобы не прослыть ретроградом. Собственно, чем «Даун Хаус» отличается от вышедшего годом ранее «ДМБ», который те же критики скорее хвалили? Или экранизации «Гамлета» 2000 года от американского независимого из независимых Майкла Алмерейды, где в такой же дурацкой шапочке ходил Итан Хоук?У русских кинематографистов только рожа попроще и поглумливее, чем у американцев, а вместо холодных корпоративных пейзажей — Россия, щедрая душа, отрывающаяся в эпоху безбашенного гламура и дикого капитализма. Скажите спасибо, что кто-то ещё помнил о Достоевском в то время, когда в каждом подъезде разыгрывались небезынтересные сюжеты. А польза от фильма несомненна даже для образования. Скажет наш человек: «Сказочный д****** [идиот]» и Фёдора Михайловича помянет добрым словом.

«Двойник» (2013)

В жёлто-зелёной абсурдистской антиутопии живёт робкий юноша Саймон Джеймс (Джесси Айзенберг), которого никто не может запомнить. Красавица в русских платочках Ханна (Миа Васиковска), в которую он безмолвно влюблён, скользит по нему рассеянными взглядами. Однажды начальник анонсирует прибытие на работу нового сотрудника Джеймса Саймона (тоже Айзенберг), точной копии главного героя, но нахального, самоуверенного и харизматичного. Тот быстро подминает мир под себя, и абсолютно никто не замечает между Саймоном и Джеймсом ни малейшего сходства.

Потребовался специалист по британскому юмору и звезда кринж-комедии «Компьютерщики» Ричард Айоади, чтобы разглядеть в литературе Достоевского не только вечно кровоточащие стигматы русского страдания, но и чистый абсурд. Айоади сравнивает творчество Достоевского и Гоголя с кринж-комедией современного комика Ларри Дэвида, который рассказывает о своих мелких ежедневных унижениях и дурных случайностях, складывая мозаику бытовой фигни в кафкианский кошмар. По словам режиссёра, «Двойник» привлёк его тем, как Достоевский берёт «что-то обычно пугающее, готическое и слегка преувеличенное, но превращает это в нечто нормальное и повседневное».

Чисто английский Достоевский получился смешнее русского, но Айоади снял не карикатуру на действительность, от которой хочется хихикать. Фильм методично доводит нас вместе с Айзенбергом до нервного тика. И пускай мы этот постмодернизм сто раз видели (в какую только упаковку ни заворачивали классику), жёлто-зелёный свет цепко держится в памяти.

«Бесы» (2014)

Мелкий бес Пётр Верховенский (кривляющийся Антон Шагин) пытается заманить в революционную ячейку беса покрупнее — Николая Ставрогина (кривляющийся Максим Матвеев), оказывающегося насильником, педофилом и на всякий случай сыном либерала, если кому ещё непонятно, из чего делаются революционеры. Из подонков общества выделяется готовый покинуть их Иван Шатов (ангелоподобный в этом шоу Евгений Ткачук), определённый Верховенским в мученики революции.

Владимир Хотиненко — режиссёр консервативный, но последовательный. В перестройку ругал перестройку («Зеркало для героя»), в 90‑е ругал 90‑е («Макаров»). С нулевых предсказуемо взялся расследовать гибель империи. Если сначала были чужие «Бесы», то к 2017 году режиссёр пришёл к собственной конспирологической истории революции, видимо, считая себя духовным наследником Достоевского. В сериале «Демоны революции» красного демона Ленина играет Евгений Миронов, который у Хотиненко играет Достоевского в сериальном байопике. Вряд ли именитому режиссёру пришло в голову, как метаиронично у него получилось.

Какие-либо политические взгляды сами по себе не помеха для художника. Достоевскому, например, реакционные воззрения, антисемитизм и черносотенство с фашизмом в зародыше не помешали написать великий роман, персонажи которого отчасти вдохновили Висконти на абсолютно противоположное по духу произведение — антифашистский эпик «Гибель богов». Проблема для художника, когда он перестаёт интересно работать, как произошло с Хотиненко, который начинал с гротеска, абсурда и умной фантастики, а закончил пресным телемылом для федерального канала «Россия». Кажется, Лени Рифеншталь так и останется единственным примером талантливо снятой пропаганды.

На грядущий сериал «Клипот» («Бесы» в современной России) режиссёра Сергея Арланова про золотую молодёжь, которая зарабатывает себе статью за экстремизм, большой надежды нет. Описание сериала гласит:

«Юная художница, выпускник западного вуза, активистка и дочь губернатора объединятся, чтобы найти компромат на известных личностей и устроить провокации. Но что если их игры зайдут слишком далеко?»

И как-то даже на Достоевского не хочется пенять, что у режиссёров не получается никакого переосмысления в XXI веке. Для своего века роман был свежий. Это режиссёры не способны развернуть свою камеру в будущее или хотя бы чуть в сторону от сильного государства к художественному высказыванию. Так и ходят по кругу. Самодержавие, православие, народность. Боже, царя храни. Западничество — это партия, готовая к бою против народа. Мы все как мученики в рай, а они просто сдохнут.

Читайте также:

— Восемь лучших экранизаций Пушкина: мнение искусствоведа,

— Восемь малоизвестных экранизаций Чехова.