В 1990‑х годах появились журналы, которые позже назовут рупором поколения. Тогда это прозвучало бы слишком претенциозно, и лица рейверов под рваными чёлками презрительно бы перекосились. Они не стали бы называть так информацию с пёстрых, ярких, странно свёрстанных страниц с заголовками «Марихуана звучит как музыка», «Трансвеститы — супергерои Вселенной» и «Блёстки на теле цивилизации».

Отвязные и эпатажные журналы для патиманов рассказывали об андеграунде, контркультуре и клубной жизни, используя новый сленг: тусовки, клубиться, безмазовые ребята. Подростковые издания непринуждённо болтали на запретные в СССР темы секса и наркомании. Протоглянец учил «новых русских» красивой жизни.

В 90‑е мы познакомились с журналистикой без границ — умной, глупой и хулиганской. Одни издания стали культовыми, другие забылись, о каких-то вы даже не слышали.

Елена Кушнир вспоминает журналы, которые канули в Лету, но до этого формировали эпоху. Орфография, пунктуация и имена в цитатах сохранены такими, какие они были. Это те времена, когда Хоакин Феникс был известен в России в лучшем случае как «Феникс‑2», а его имя транскрибировали как «Йокен» или как-то иначе.

«Кто такие Generation X?»

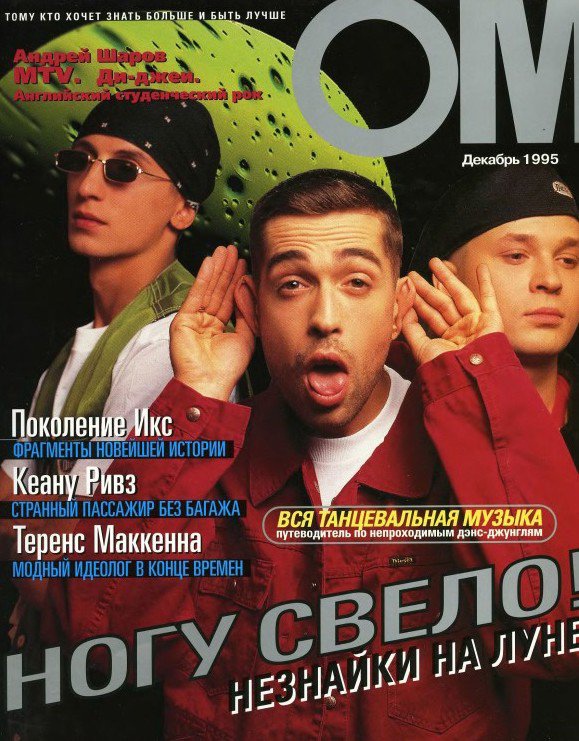

Ночные тусовщики 90‑х лучше всего помнят два названия, которые похожи на странные звуки, которые кто-то случайно издал: «Птюч» и «Ом». Оба журнала не то чтобы создали рейв-движение в России, но имели к нему прямое отношение.

В 1995 году «Птюч», существовавший с 1994 года, представил на своих страницах «Ом»:

«Дружок, малыш, или как там тебя ещё! У тебя появилась новая игрушка под названием ОМ. Какую модель зовут „Четыре дорожки“? Чем занимается Джонни Депп? Кто такие Generation X? У какого философа наркотик и компьютер мигрируют навстречу друг другу? Чем Бандерас отличается от Кину Ривза? Как сделать эрекцию вечной? Обо всём этом — в единице нового сопротивления ОМ, который отличает тонкий вкус, едкий юмор, неприязнь к буржуазности и познавательная практичность».

Сегодня оба журнала называют «нашим ответом» западным молодёжным изданиям наподобие The Face и ID. Это сравнение — продукт головного мозга современности, когда мы привыкли давать «ответы» Западу на вопросы, которые он нам не задавал. «Ом» и «Птюч» не были топорным импортозамещением и напоминали иностранные аналоги только тем, что были всецело посвящены интересам Generation X.

Кто они такие? Свидетели эры до-интернета, чья юность пришлась на период распада СССР. Главную ценность поколения Икс социологи определяют в возможности выбора. Иксеры смотрели «Криминальное чтиво» на VHS, а «Большой Лебовски» — в кинотеатре. Они купили первые в нашей стране CD и оральные контрацептивы. Для них шили одежду первые российские дизайнеры, которые не были Зайцевым и Юдашкиным. Они побывали на концертах всех знаковых звёзд 90‑х, от Дельфина до Tequilajazzz, а ещё на Prodigy, Red Hot Chili Peppers, Faith No More и Rolling Stones, когда те приезжали в Россию. Они давились перловкой в детском саду, в школе им повязывали красные галстуки и заставляли маршировать в строю — и иксеры запомнили это навсегда, навеки возненавидев строй. В юности они рванули на кислотно-танцевальные вечеринки, прыгая по танцполу в Dr. Martens. Сегодня они таращатся в купленный онлайн смартфон, где стриминг показывает им постироничный постхоррор «Все страхи Бо» с «Фениксом‑2». Как сказали в одной научной статье:

«Больше никогда в истории не будет такого поколения».

Журналы-флагманы отличались друг от друга. С обложки второго номера «Птюч», февральского за 1995 год, радостно скалился ныне покойный перформер, художник и дрэг-квин Владик Мамышев-Монро, передававший привет другу-диджею (надпись сделана почерком артиста, рядом нарисован цветочек):

«Дорогому Валерию от Владона. Крути диски!!! Только не на пиписке!»

В «Птюч» ругались матом, публиковали рекламу секса по телефону, звали на скандальные выставки и обещали: «Ты подохнешь на танцполе!» Ярослав Могутин делал репортажи о геях Нью-Йорка, трепался с Гасом Ван Сентом о Сергее Африке («Африка — мой любимый русский!», говорил режиссёр) и вызывал ярость «Йокена» Феникса рассказами о том, как его покойного брата Ривера любят в России.

Главный редактор Игорь Шулинский в письме номера спорил с консервативными медиа:

«Одна солидная газета с достаточным тиражом, свысока похлопав нас по плечу, заявила, что ПТЮЧ пишет о вещах (травести, психоделика, техно), мало кого интересующих. У нас хватает недочётов и ошибок. Не судите строго: мы молоды, мы меняемся, набираемся опыта. Пытаясь сказать о чём-то новом и интересном, мы хотим, чтобы вы полюбили все эти милые маленькие странности, которые случаются везде, смотрели на вещи шире, умели не ставить штампы, а замечать, наблюдать и принимать вещи такими, какие они есть на самом деле».

Возможно, во всей истории российской прессы не было более искреннего явления, чем «Птюч». Абсолютная свобода, толерантность и радость жизни — главные отличия журнала. С 1994 по 1997 год существовала независимая республика «Птюч» — открывшийся одновременно с журналом одноимённый клуб, бомбоубежище от реальности, стены которого сотрясали транс и постиндастриал.

PR-директор клуба Полина Суховольская вспоминала:

«Это был первый клуб в России, который представил андерграундную культуру в полном срезе: выставки картин, работы видеохудожников, музыка, диджеи. Это было что-то новое и очень прекрасное. Он был искренним по своей сути и совсем не коммерческим проектом».

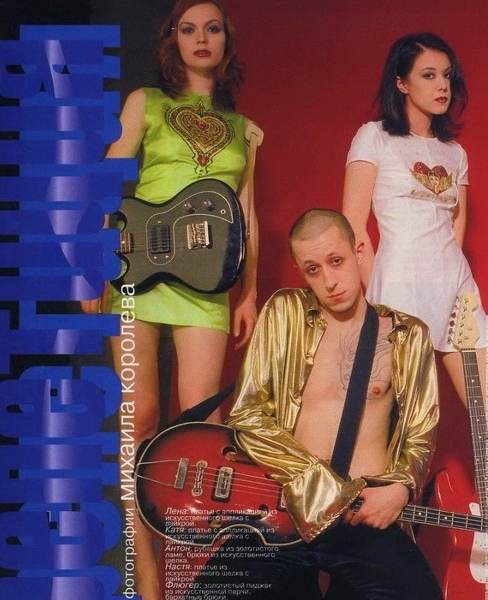

«Ом» под редакцией Игоря Григорьева был не таким радикальным, а более утончённым и даже снобистским. Намазанные косметическим маслом аполлоны на обложках. Фешен-кунсткамера внутри. Списки в духе Cosmopolitan: «8 советов насчёт поведения в постели», «5 наших любимых топ-моделей».

Если «Птюч» разговаривал с читателем как с приятелем, с которым случайно столкнулся в клубном туалете, то «Ом» брал на себя просветительскую миссию: что слушать, носить, смотреть и читать, чтобы считаться модным. Впрочем, это был мягкий диктат: журнал не пытался никого зашеймить, лишь призывал всех быть молодыми, красивыми и популярными. В 1997‑м «Ом» был удостоен Национальной премии «Овация» как лучший журнал года.

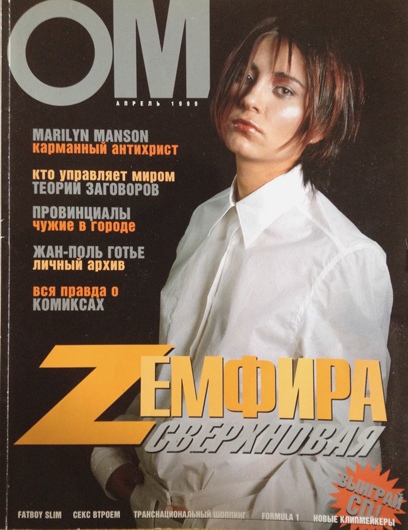

«Ом» промотировал начинающих модельеров, актёров и музыкантов, надежду российской культуры. «В тумбочке „Ом“», — пела иноагентка Земфира, которую журнал первым из всех изданий представил публике на обложке в 1999 году. До этого «Ом» поддерживал «Мумий тролля», и вообще немало отечественных звёзд обязаны журналу.

«Ом» всегда писал о моде и бьюти, становясь предвестником гламура нулевых. Постепенно журнал стал заключать слишком много компромиссов с мейнстримом. В 2004 году я писала для «Ом» статью (я тогда была модным журналистом) о самых дорогих лакшери-брендах мира. В журнале не осталось отличий от типового развлекательного глянца, но он не приобрёл нарциссическое бездушие, необходимое в надвигающуюся эру фейкового аристократизма с балами дебютанток, красными ковровыми дорожками и смертельным пафосом самолюбования без самоиронии.

Колумнист обоих журналов Максим Семеляк писал, чем закончилось негласное противостояние «Ом» и «Птюч»:

«Они жили, в сущности, очень недолго. 95–96 годы — вот их пик, лучшая форма и высший смысл. „Птюч“ вскоре съёжился — форматно и сущностно, потом присобачил к имени стыдную добавку connection, потом прекратился. „Ом“ цеплялся за жизнь до последнего, следить за его агонией было как-то даже неловко. И хотя „Ом“ судорожно ставил на обложку Шнурова, а „Птюч“ — Depeche Mode, это их не спасло».

«Птюч» прекратил существование в 2003 году, «исчез вместе со своим временем», как сказал Шулинский. «Ом» окончательно закрылся в 2006 году. Generation X к тому времени, радуясь высоким ценам на нефть, расслаблялось в Барселоне или Праге и не заметило случившегося. Ностальгия по альтернативной прессе придёт позднее, в новейшие времена, когда подрабатывавший моделью «Птюча» Шило из группы «Кровосток» станет запретным, с маячащей на горизонте приставкой «иноагент».

Оба журнала стали легендой московской клубной жизни и независимой журналистики. «Ом» и «Птюч» научили нас интересоваться современностью, узнавая о популярных явлениях одновременно с Западом, а не 20 лет спустя, когда кто-нибудь тайком привезёт и продаст из-под полы.

В интервью 2019 года Игорь Шулинский, ставший главным редактором журнала «Москвич Mag», сказал: «Нам хотелось вернуть слово „модное“». Что бы ни происходило дальше, им это удалось.

Новый русский глянец

Постсоветская эра — первое время за долгие десятилетия на территории нашей страны, когда человеку стало официально позволено быть богатым, «с таким счастьем и на свободе». Больше не нужно было прятать от общественности свои миллионы, как гражданин Корейко. Проблема в том, что новоиспечённые олигархи не умели быть богатыми (отсюда малиновые пиджаки), да ещё и стали богатыми не вовремя.

Запад похоронил даже воспоминания об эпохе яппи с её хищным сексуализированным гламуром. Из каждого динамика ревела «большая сиэтлская четвёрка» Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains и Soundgarden. Главным фильмом десятилетия стал «На игле» о буднях шотландских наркоманов. На высоких подиумах манекенщицы измождённого вида показывали платья, не отличающиеся от тех, которые можно было купить в ближайшем секонд-хенде.

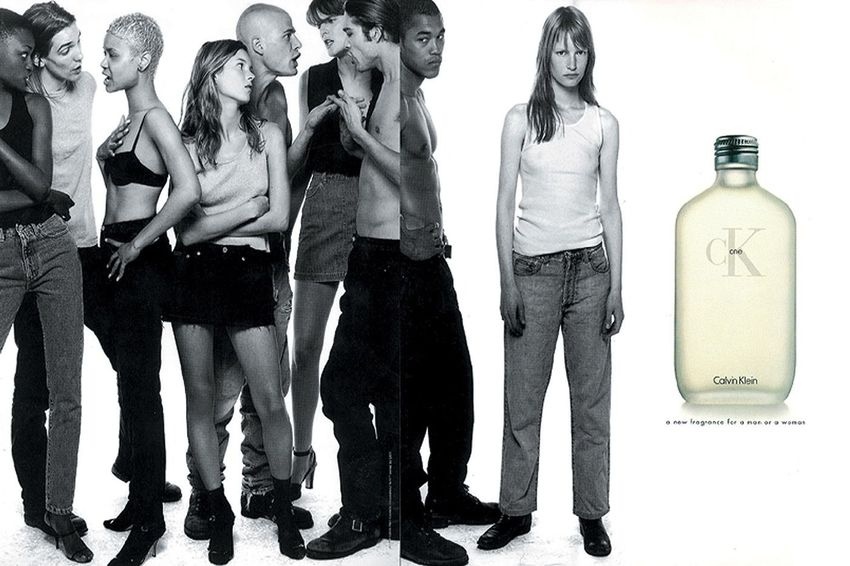

Самым модным парфюмом стал демократичный унисекс CK One. Трендсеттеры хотели авангард бельгийских дизайнеров цвета грязной половой тряпки или неоновый пластик с помойки, а не норковые шубы и бриллианты бандитских жён. Быть модным и быть богатым стало практически антонимом, и в России, которая ещё не наелась барахлом, продвинутые люди это тоже знали. «Ом» писал: «Славные 80‑е: время, которое не должно вернуться».

Однако до того, как Игорь Григорьев станет главным редактором «Ом», в 1993 году молодой журналист вместе с бизнесменом Борисом Зосимовым организовал первый глянцевый российский журнал Imperial. В газете «Коммерсант» издание назвали «русским вариантом известного журнала Forbes, в котором рекламируется стиль жизни людей, чей материальный достаток и культурный уровень позволяют причислять их к „цвету нации“». Так в стране появился первый лайфстайл-журнал.

Imperial собирались печатать в Финляндии тиражом в 10 тысяч экземпляров, а распространять по огромной в те времена цене «2 $ или за рубли по текущему курсу» (оплата в долларах была широко распространена). На фотографии Игорь Григорьев с коллегами сидит в каком-то обшарпанном помещении, но 90‑е были временем дерзких. Ребята не стеснялись рассказывать новым русским бизнесменам «как открыть личный счёт в швейцарском банке, сколько надо иметь денег для American Coiden Express, где находятся мировые налоговые оазисы и как открыть офис в Рокфеллер-центре».

Журнал просуществовал недолго: уже в 1994 году Игорь запустил новое глянцевое мужское издание «Амадей», которое тоже закрылось через год. Настоящего успеха добился только «Ом» — журнал «для тех, кто хочет знать больше и быть лучше», — смешавший богемную томность с уличной лихостью и доступность с надменностью.

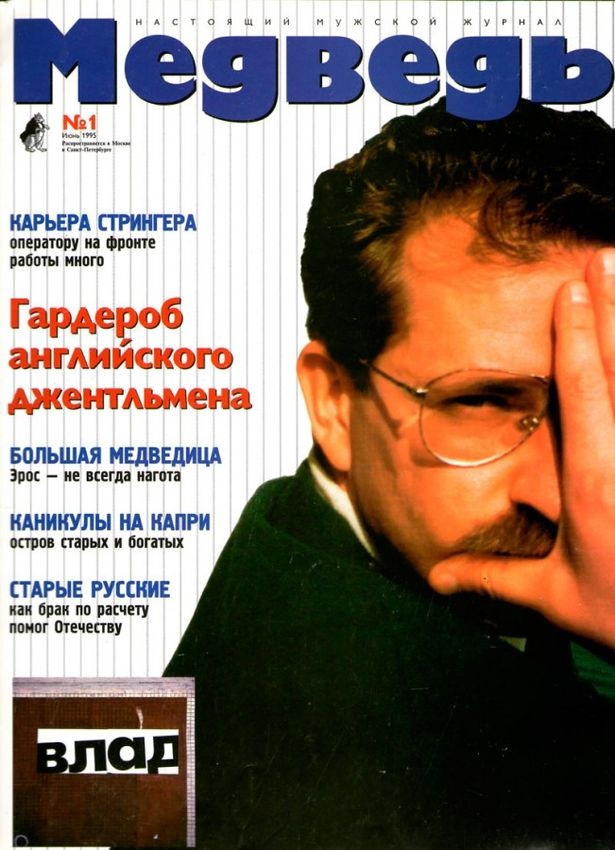

Первый номер «настоящего мужского журнала» под очень «русским» названием «Медведь» вышел в июне 1995 года, через три месяца после гибели Влада Листьева. В редакционной колонке написано: «Мы начинали делать этот журнал вместе». Была запланирована обложечная фотосессия, но её не успели провести, поставив на обложку снимок Листьева из семейного архива. Первым главным редактором издания был Игорь Мальцев, имевший отношение ко многим крупным СМИ.

В журнале — персоны, ассоциирующиеся с классической костюмной элегантностью: Билл Клинтон, Леонид Парфёнов, Джорджо Армани. Авторы дают советы по уходу за собой и стилю, формируя первых российских метросексуалов, одевающихся в бутиках (хитовое слово времён первоначального накопления капитала, сегодня мы говорим о «премиальных магазинах»). Солидность издания нескучная, ироничная, это постмодернистский язык, сохранившийся в культурной и умной глянцевой журналистике: «Секс в 95‑м: они могут двигать собой сколько угодно», «Harley: одиночество бегуна на длинную дистанцию», «Хроника объявленной смерти. Карьера стрингера». Музыка — рок и почтенный поп наподобие Roxette, искусство — перспективные молодые художники и новые классики, как Тинто Брасс. Последняя бумажная версия журнала вышла в 2011 году.

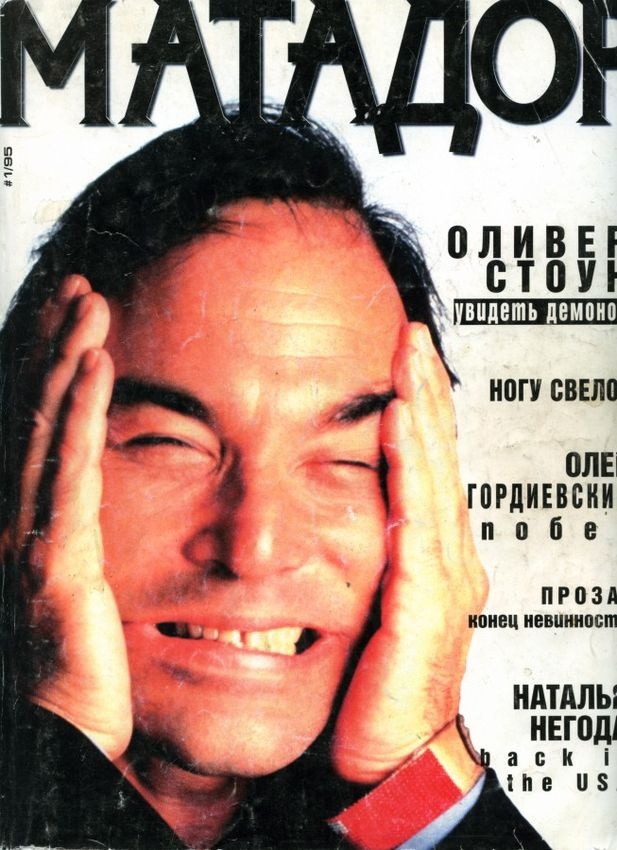

Отпочковавшаяся от телекомпании «ВИД» и выпускавшаяся на телеканале «ОРТ» (ныне — Первый канал) авторская культурологическая программа Константина Эрнста «Матадор» просуществовала пять лет, пользуясь популярностью у публики и уважением тележурналистов. Известный репортёр Андрей Лошак (признан иноагентом) вспоминал:

«Это продукт интеллектуальный и утончённый. Ничего подобного я больше не припомню. Культуртрегерство в своём лучшем виде. Впервые с экрана телевидения с моим поколением разговаривал человек, который знал действительно больше о том, что меня и моих друзей в тот момент интересовало».

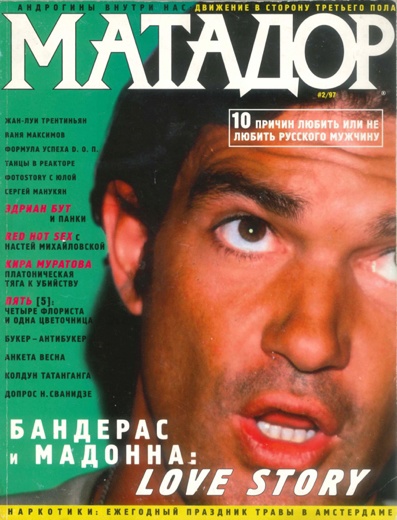

Примерно таким и стал созданный в 1993 году Эрнстом, будущим основателем журнала «Афиша» Ильёй Осколковым-Ценципером и продюсёром Александром Роднянским (признан иноагентом, а также заочно арестован Басманным судом Москвы) одноимённый журнал, в котором писали о самых трендовых явлениях времени — кино, музыке, моде и искусстве.

Колумнистом «Матадора» был литературный критик и апологет российского постмодернизма Вячеслав Курицын. Вячеслав Николаевич сетовал на избыток телесности в новой русской жизни, мол, по Москве нельзя пройти, чтобы не наткнуться на магазин тренажёров, а по телевизору вместе с вульгарным шоу-бизнесом показывают рекламу с задницами в пол-экрана, тогда как жизнь души намного насыщеннее. Поразительно, как сильно молодое российское эстетство с оттопыренной губкой и трогательным незнанием, что половина страны экономит на еде, напоминало советские худсоветы.

И хотя принято считать, что именно «Матадор» стал родоначальником российского интеллектуального глянца, Максим Семеляк дал изданию не самую высокую оценку:

«Он в силу некоторой идеологической парцелляции больше напоминал приложение к бог знает чему; в нём не было цельного пробивного взгляда на вещи; не зря же практически все его участники-временщики от Эрнста до Ценципера прославились несколько иными проектами».

Впрочем, это были по-прежнему безбашенные 90‑е, и даже богемное СМИ могло пустить во всю ширь обложки: «Наркотики: ежегодный праздник травы в Амстердаме» и печатать материалы о «Фракции Красной армии». Стоит отметить стильные обложки, перемигивающиеся с журналом ID, и качественные материалы о кино. Вышло около 30 номеров «Матадора», после чего он прекратил существование в декабре 1998 года без объяснения причин.

Буду пагибать малодым

Несмотря на декларативные заявления о «цветах жизни», в СССР даже в перестроечные годы репрезентацией подростков в культуре были сплошные проблемы для взрослых. Режиссёры старшего поколения выстрелили обоймой фильмов о подростковой жестокости, как вышедшие в 1988 году «Шут» и «Куколка». Было очевидно, что взрослые не понимают и боятся своих детей, ощущая себя всё более бесполезными и далёкими от них, как главный герой фильма «Авария — дочь мента». 54-летний режиссёр Михаил Туманишвили снял картину об изнасиловании девочки-подростка, которая «доигралась» со своей неформальной культурой и уж тогда-то вспомнила об отце.

В 90‑е взрослые наконец сделали то, к чему группа Pink Floyd призывала ещё в 1979 году: «Эй, учитель, оставь в покое детей!» Детям наконец разрешили иметь собственную культуру, моду и интересы, а заодно и журналы.

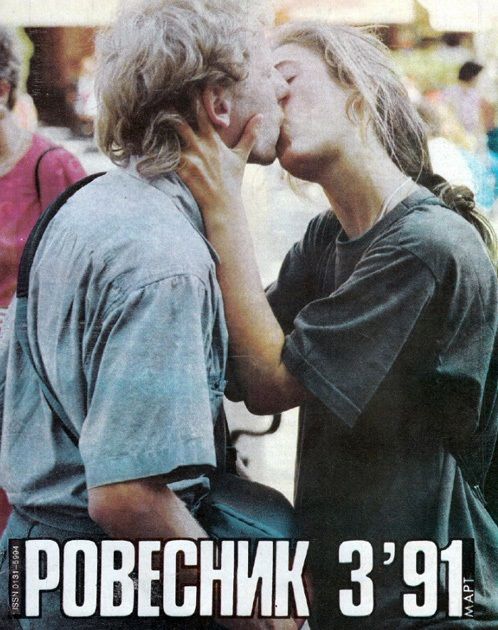

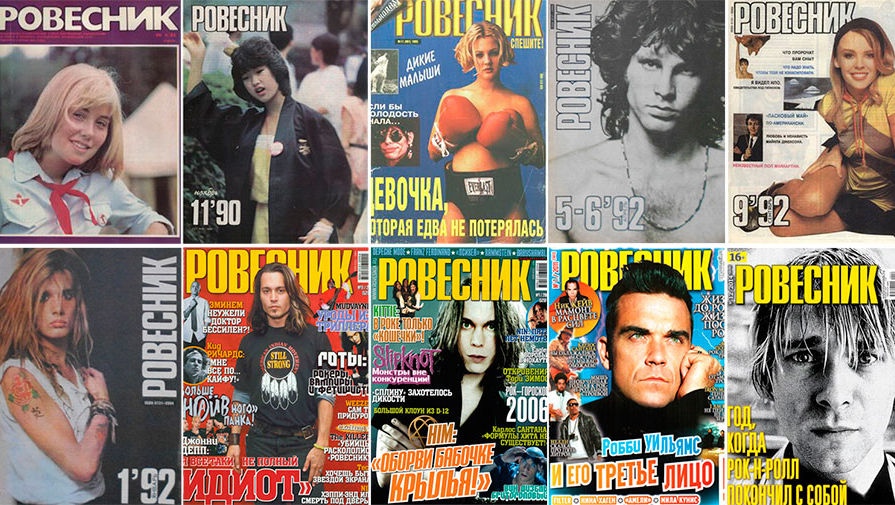

Хотя «Ровесник» существовал с 1962 года, он заслуживает упоминания. Рассказывая о модных веяниях молодёжной культуры под традиционной советской эгидой «их нравы», журнал находил возможность стать для читателей окном на Запад. Трудно поверить, но ещё в 1975 году в журнале появилась статья о группе The Doors. В 1974 году главный редактор Наталья Рудницкая открыла Артемия Троицкого (признан иноагентом), ведущего музыкального журналиста страны. «Ровесник» стал главной и единственной рок-энциклопедией СССР, которую в 1990‑х издали толстой книгой.

Журнал пользовался огромной популярностью, к началу 90‑х его тираж доходил до трёх миллионов экземпляров. Пережив несколько лет нестабильности, «Ровесник» почти вернулся на прежние позиции, подняв тираж до 500 тысяч экземпляров после публикации отрывков книги солиста популярной тогда рок-группы Twisted Sister и психолога по совместительству Ди Снайдера «Курс выживания для подростков».

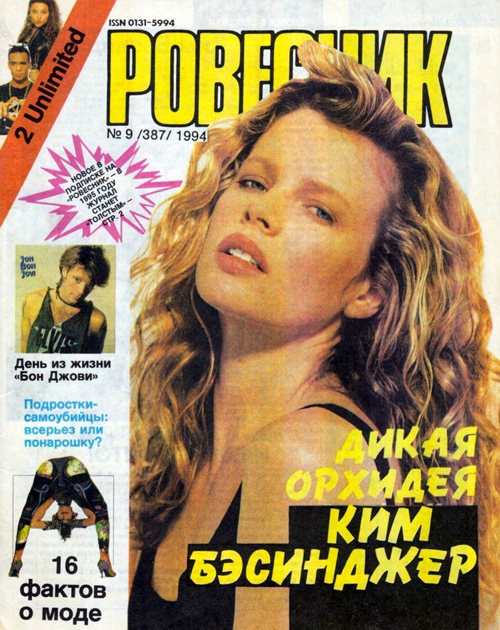

В номере 1994 года, на обложке которого была звезда эротического хита

«9 1/2 недель» Ким Бейсингер, редакция сообщила о выходе приложения к журналу под названием «Шестнадцать»:

«ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ О СЕКСЕ, НО БОИТЕСЬ СПРОСИТЬ».

Но секс-просвет для подростков мозолил кому-то глаза, и в 1996 году приложение пришлось закрыть после обвинения в «развращении молодёжи». «Ровесник» окончил существование в 2014 году из-за финансовых проблем, не выдержав конкуренции с интернетом. Последний номер журнала был посвящён Курту Кобейну. Яркая надпись под его фотографией на обложке гласила: «Год, когда рок-н-ролл покончил с собой».

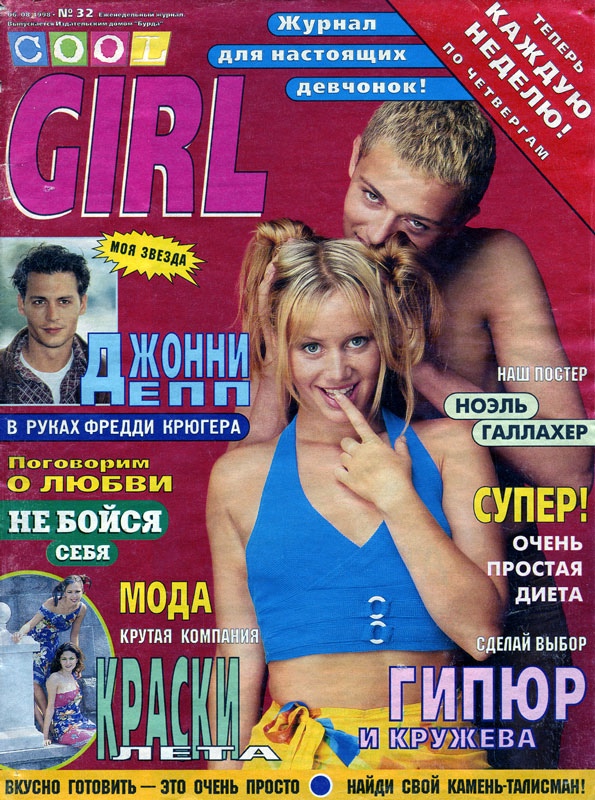

«Ровесник» отличала взрослая, подчёркнуто уважительная манера обращения к аудитории. А вот выходившие в 1998–2006 годах в издательстве Burda журналы Cool и Cool Girl заговорили с подростками на их сленге: «Что твой кекс знает про секс?»

На самом деле это была качественная журналистика, тщательно имитирующая диалог с читателем на равных. Издания выходили с постерами звёзд, которыми были увешаны, наверное, комнаты всех российских школьников. В Cool печатали тексты и хит-парады песен, фотороманы с историями выдуманных героев и множество откровенных материалов о сексе, причём никто на журнал не жаловался.

Пользовательница Сети рассказала об ощущениях от Cool Girl:

«Липкие тонкие странички только из печати, комиксы из „настоящей жизни“ (Дома‑2 ещё не было, но у нас уже было своё реалити-шоу), рубрики, в которых ничем не примечательных подростков переодевали в клёвых девчонок (но тебе это всё равно не светило, потому что у родителей нет денег на эти вещи), и конечно, рубрику „Вопрос-ответ“, только называлась она как-то иначе, не помню уже как. Там, затая дыхание, можно было прочитать истории из жизни других девочек, и их жизни всегда оказывались более полноценными и интересными, чем твоя».

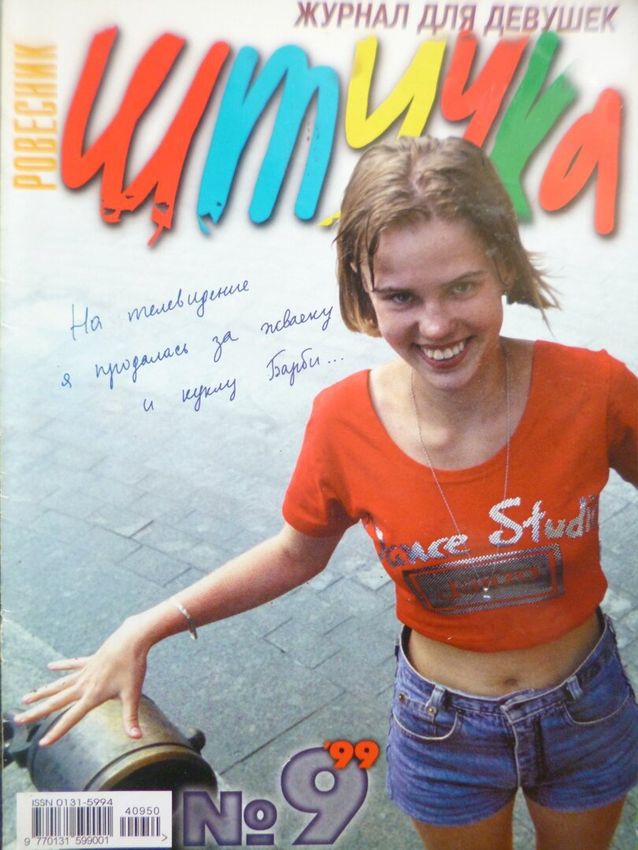

Намного скромнее был выпускавшийся с 1996 по 2010 годы в издательстве «Ровесник» журнал «Штучка» для «самых умных, стильных, современных девчонок». В нём большее внимание уделялось внутреннему миру девушек, их отношениям с родителями и друзьями, поиску своего места в мире. На обложках журнала были не модели, а обычные девчонки, присылавшие письма с рассказами о себе.

По Сети бродит миф о журнале Saratoga, смело именовавшегося «всемирным юношеским дайджестом» и «мировым молодёжным журналом». Пользовательница «Живого журнала» вспоминала:

«Мне он тогда сильно запал после всяких „Марусь“ и „Штучек“, первых глянцевых журналов для девочек, где интересной инфы было не так-то и много. То ли не знали ещё, о чём писать, то ли не знали, как отреагирует публика. А Космо тогда был просто недоступен по цене. Саратога же мне показалась несколько кустарной, но как ладно сбацанной! Каждый сантиметр журнала был интересен и полезен. Жаль, он быстро куда-то запропал».

Информации о журнале почти нет. Существует номер за июль 1995 года и два номера за 1996 год (на них не проставлены даты). Издавали его три сестры Екатерина, Полина и Даша Пряхины под общим псевдонимом Сара Тоговна. Не менее половины текстов были переводными из западных изданий, которые, без всяких сомнений, не ставили в известность об использовании их материалов. Большинство фотографий тоже перепечатывали из иностранной прессы, и статью о флирте могла украшать фотография супермодели Кейт Мосс с модного показа. В журнале много писали о занятиях спортом, диетах, моде, сексуальных секретах и психологии отношений.

Звучит обыденно, но склёпывал всё это вместе симпатичный ироничный абсурд и добрый юмор, когда вымышленная Сара Тоговна после глубокомысленных советов о том, как завоевать мальчика, могла написать в финале: «А лучше наплюй и забудь!»

Журнал поднимал и серьёзные темы. Была масштабная переводная антинаркотическая статья «Убийственное обаяние героина» и авторский материал-расследование Екатерины Пряхиной о заманивании российских девушек в проституцию в Японию через фальшивые «модельные агентства». На основании письма читательницы журнал, возможно, первым в России написал о феномене date rape (изнасиловании на свидании).

Журнал запустил необычный проект, опубликовав фантасмагорический юмористический рассказ «Флиртую во сне и наяву, или Сон о синеглазом жирафе» о приключениях студентки университета во сне. Затем читательницам предложили написать собственные продолжения истории, лучшие из которых будут опубликованы.

Неизвестно, сколько продолжался журнальный «сериал», но это одна из самых оригинальных идей даже в богатой на оригинальность прессе 90‑х годов. Отзыв из Сети:

«Каждый из сохранившихся у меня журналов Саратога уникален, любим и ценен. Это удивительное издание, которое многому научило меня, подбадривало в сложные моменты, смешило до слёз. Мы с подругой коллекционировали эти номера, зачитывли до дыр. Его начали издавать с 1995 года, мне было 12 лет. Однажды я написала письмо в редакцию и мне не только ответили, но и опубликовали моё письмо со стихами. Спасибо Сарочке Тоговне!»

Читайте также другие материалы о культуре 90‑х:

— «Твои зелёные лосины сведут с ума меня сейчас»: мифы и правда о российской моде 1990‑х.

— «Посмотри в глаза»: бьюти-тренды российских 1990‑х.

— «Царь людей сошёл с ума»: о чём говорили люди 90‑х в «Будке гласности».

— Десять главных альбомов русского шансона 1990‑х.

— Мисс КГБ и другие: конкурсы красоты в СССР и в 1990‑е.