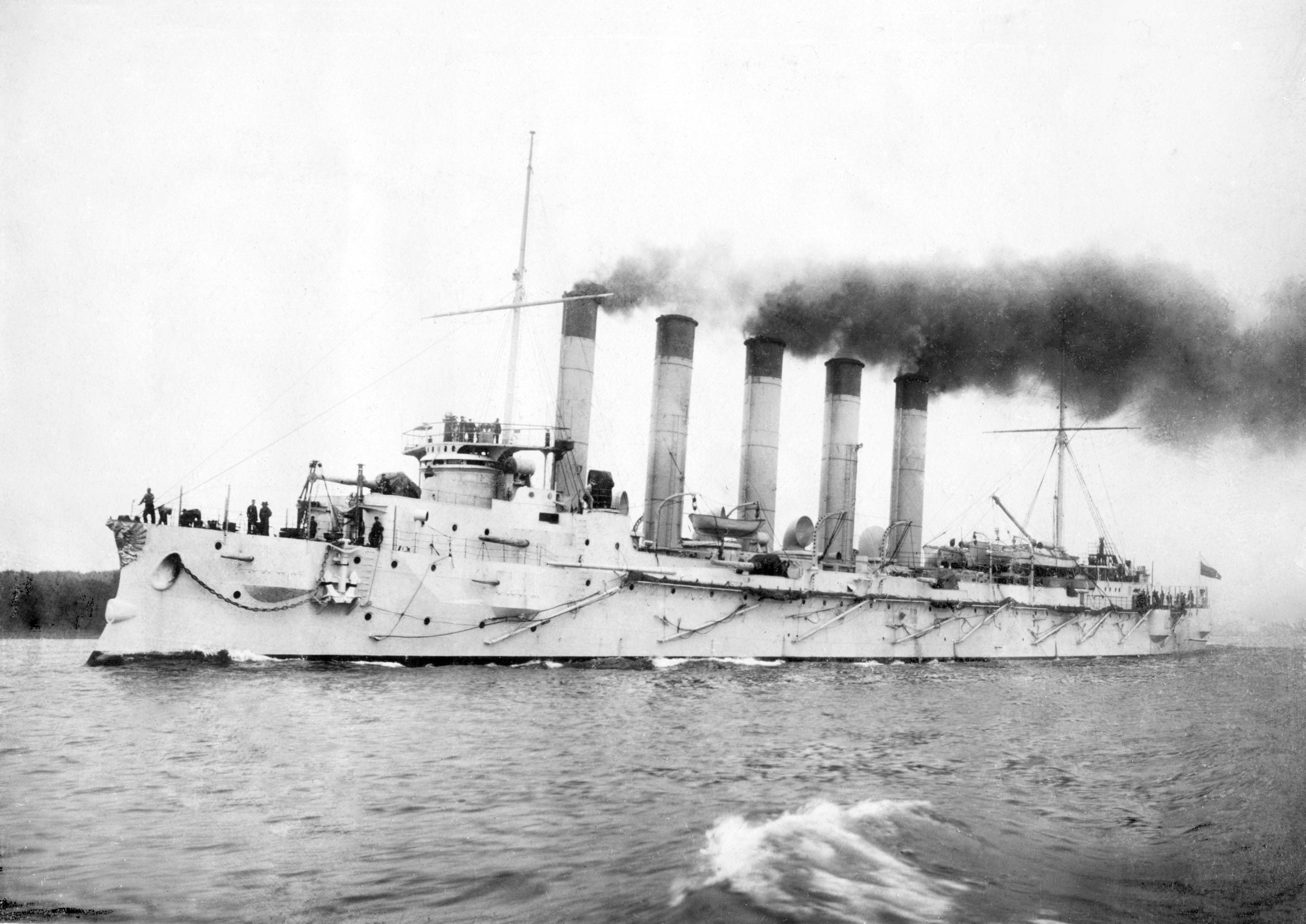

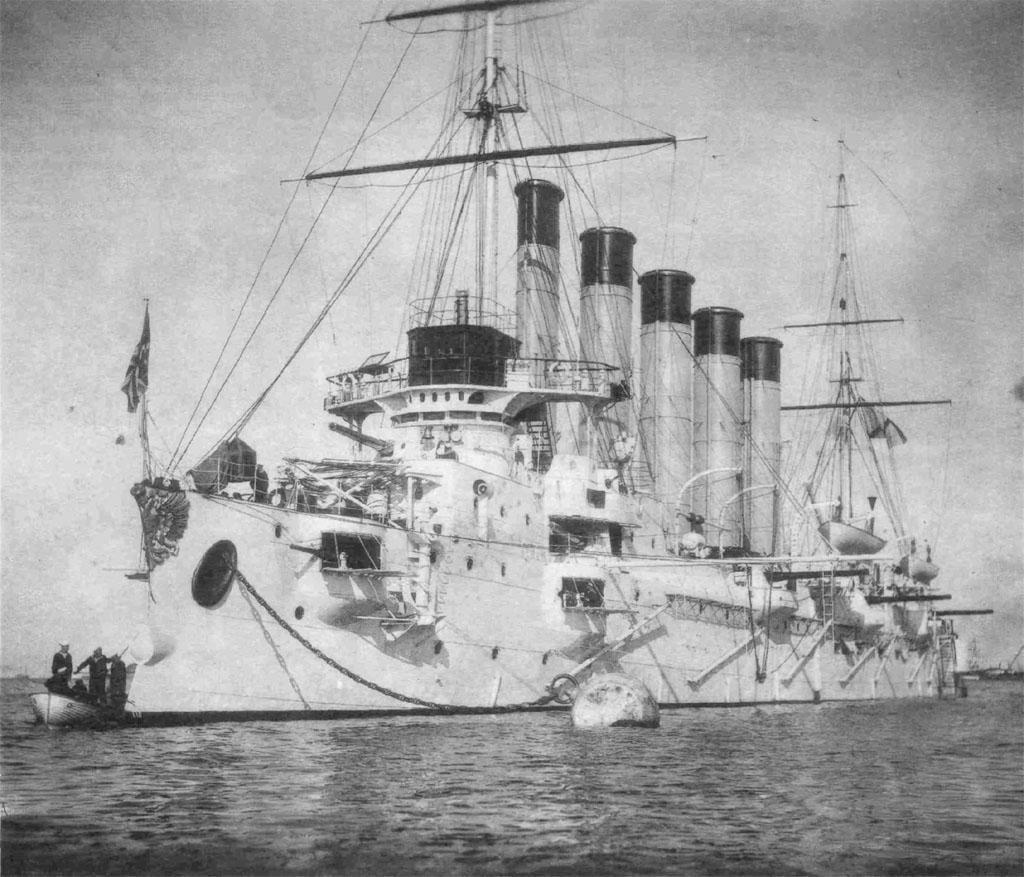

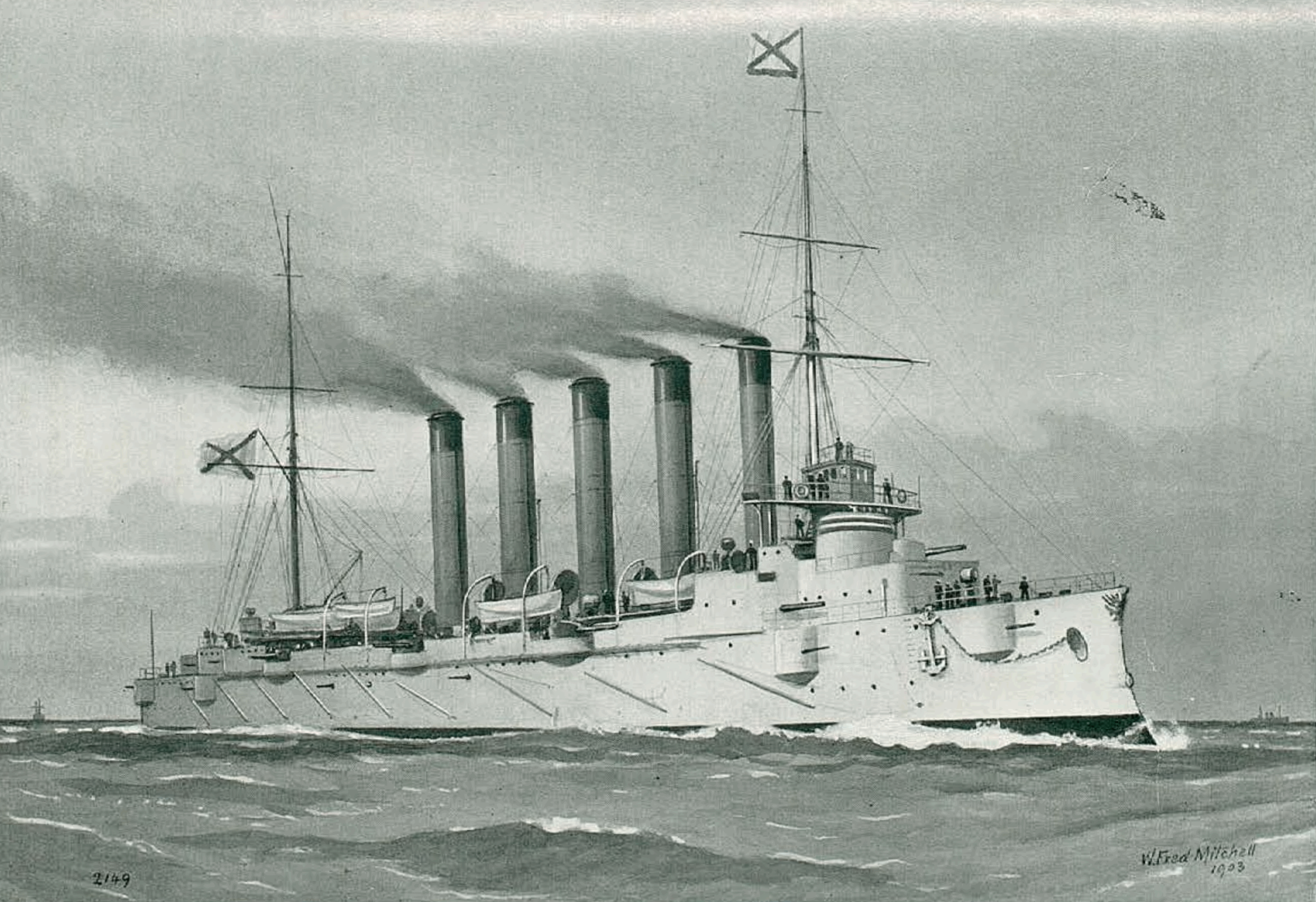

На крейсер «Аскольд», построенный в Германии и предназначенный для службы на Тихом океане, возлагались большие надежды. Он был одним из самых современных кораблей российского флота своего времени. «Аскольд» стал немым свидетелем главных событий в истории нашей страны начала XX века. Крейсер доблестно сражался в Русско-японской войне, преследовал неуловимый немецкий «Эмден» во время Первой мировой, стал единственным российским участником печально известной Дарданелльской операции и стоял у истоков Северного флота.

Подробнее о насыщенной жизни почти забытого в наши дни корабля — в материале Никиты Николаева.

По словам Александра III, у России два союзника — армия и флот, и оба нуждаются в постоянном уходе и модернизации. Этим и занялись власти в конце царствования императора Миротворца. Военно-морские силы империи сильно отставали от других великих держав, и эту проблему необходимо было срочно решать. В 1895 году руководство страны инициировало масштабную судостроительную программу, по которой новейшие броненосные корабли должны были пополнить Балтийский флот и Тихоокеанскую флотилию. Последней уделялось особое внимание — в регионе нарастало противостояние со стремительно набирающей вес Японией.

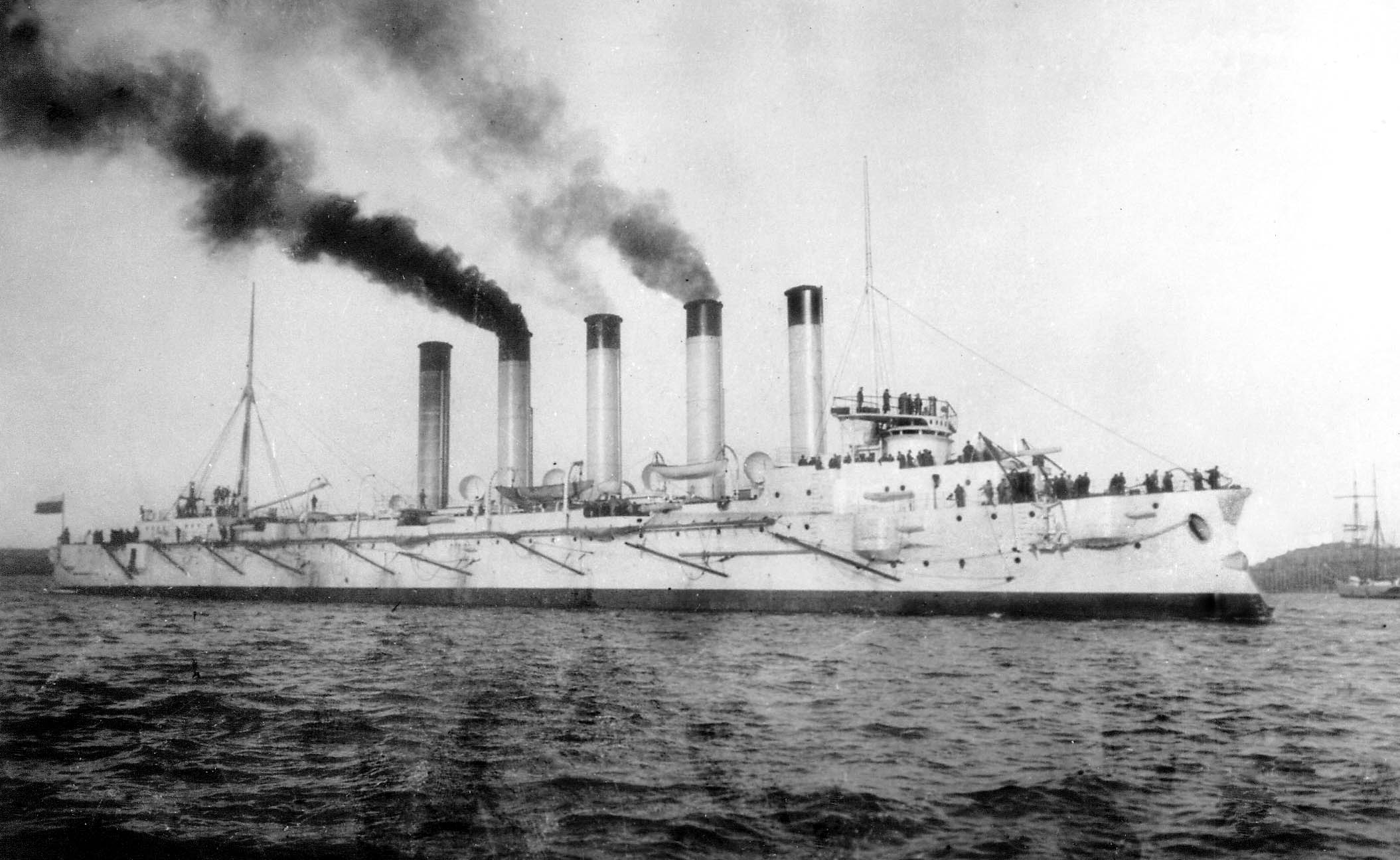

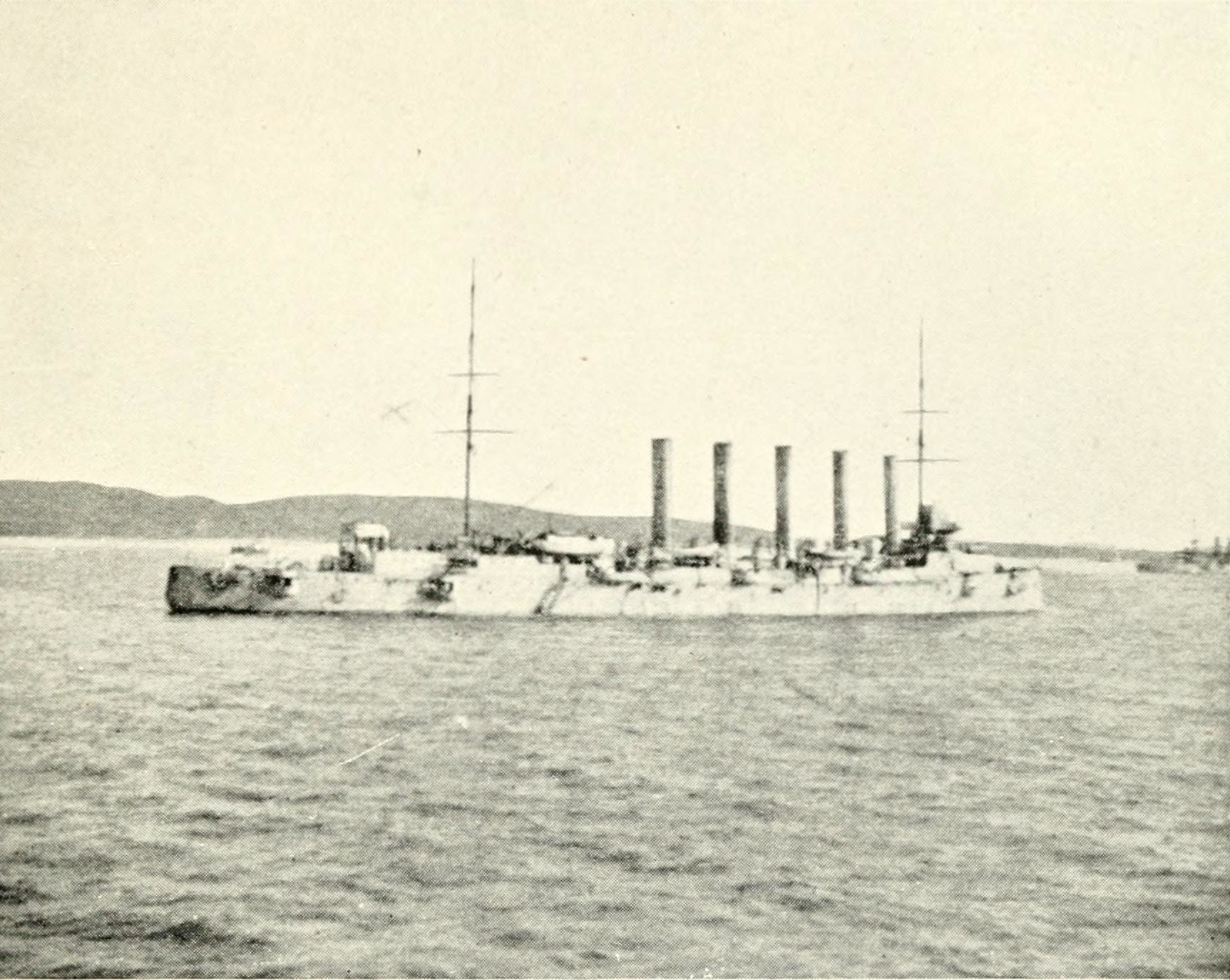

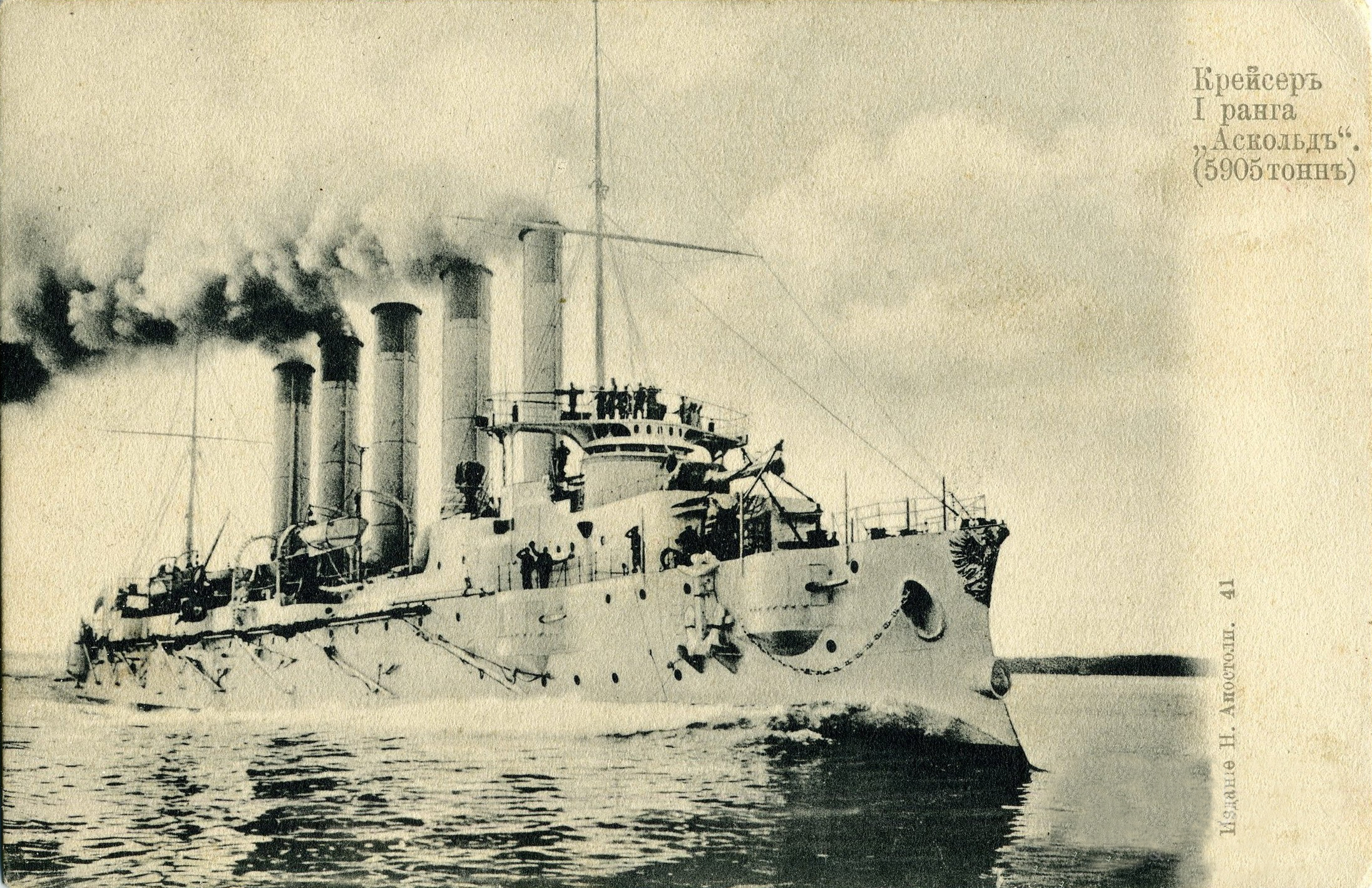

Выполнение масштабной судостроительной программы загрузило все отечественные верфи. России пришлось размещать заказы за рубежом. Так, корабли для Тихого океана строились в США и Германии, местные инженеры проектировали крейсеры и миноносцы, после чего правительство заключало контракты с иностранными фирмами. В городе Киль, на верфях акционерного общества «Германия» (в начале XX века оно оказалось под контролем компании Круппа) осенью 1898 года начали строить современный броненосный крейсер, предназначенный для действий в Тихом океане.

Работы завершились точно в срок: уже 11 апреля 1901 года крейсер впервые вышел в море в испытательный поход. К этому времени корабль обрёл имя — «Аскольд», в честь легендарного киевского князя, правившего в IX веке. Тёзки и предки крейсера оставили яркий след в истории отечественного флота. Фрегат «Аскольд» в середине XIX века служил под началом русского дипломата и адмирала Евфимия Путятина на Дальнем Востоке. Корвет «Аскольд» участвовал в нескольких кругосветных плаваниях. Новый крейсер был обязан не ударить в грязь лицом на фоне выдающихся предшественников.

Первым командиром корабля стал каперанг Николай Рейценштейн. Команда «Аскольда» состояла из почти 600 человек. В их число входили 21 офицер и 9 кондукторов (унтер-офицеров). После прохождения всех испытаний крейсер отправился в Россию и провёл некоторое время в портах Либавы (современная Лиепая) и Кронштадта. Новейший боевой корабль интересовал иностранные делегации, прибывавшие в столицу. Николай II лично посетил крейсер 19 июня 1902 года и находился на корабле чуть меньше часа. В остальные дни команда готовила «Аскольд» к скорому дальнему переходу. Газета «Кронштадтский вестник» писала:

«Многими признаётся, что наши техники без различия специальностей заставили завод „Германия“, строивший крейсер „Аскольд“, проявить высшее напряжение сил и знаний, вследствие чего завод дал нам судно, действительно выносливое и годное для той цели, для которой оно строилось».

Экипажу предстоял тяжёлый переход из Санкт-Петербурга в Порт-Артур — русский порт, арендованный у Китая в 1898 году. Будущее плавание имело несколько значений. Путешествие должно было «спаять» экипаж и в стрессовых условиях проверить работоспособность продукции немецкой верфи. Помимо этого, переход на Дальний Восток новейшего российского крейсера был демонстрацией силы и намерений империи. 3 сентября 1903 года одиссея «Аскольда» началась.

Песнь первая. Переход на Дальний Восток

На своём пути крейсер совершил множество остановок. Выйдя из Финского залива, «Аскольд» заглянул в родной Киль. Здесь корабль посетил брат кайзера Вильгельма II, Генрих Прусский, который в годы Первой мировой войны будет руководить германскими военно-морскими силами на Балтийском море. 31 октября «Аскольд» достиг Порт-Саида. В плавании команда постоянно проводила учения и тестировала возможности крейсера. «Аскольд» оказался надёжным судном, да и экипаж добросовестно выполнял обязанности.

Рейценштейн получил приказ посетить несколько турецких и персидских портов. В 1902 году Российская и Британская империи всё ещё соперничали в Азии — «Большая игра» закончилась через несколько лет. Тогда же присутствие новейшего русского крейсера стало важным событием в истории противостояния держав. В предписании морского штаба командиру «Аскольда» говорилось:

«…Появлением русского флага в этих водах показать иностранным и местным властям, что мы считаем эти воды вполне доступным плаванию всех наций в противоположность стремлениям великобританского правительства обратить Персидский залив в закрытое море, входящее в сферу его исключительных интересов».

Одним из самых известных эпизодов ближневосточного вояжа «Аскольда» стало посещение Омана. Султан Фейсал бен Турки проявил почти ребяческий интерес к русскому кораблю, прибывшему к прибрежному форту Мерани. Он радушно принял офицеров на берегу, а спустя некоторое время сам поднялся на борт крейсера. Во время осмотра внутреннего убранства «Аскольда» султану приглянулись музыкальные часы. Офицерам не оставалось ничего, кроме как подарить их Фейсалу в знак дружбы и признательности за гостеприимство.

После этого крейсер посетил ещё несколько портов в Персидском заливе. О путешествии Рейценштейн отчитывался в Петербург:

«Везде посетителей было много и всем от мала до велика осмотреть крейсер отказано не было, всем всё показывалось, и посетители, уезжая, благодарили за гостеприимство».

Довольны переходом были и дипломаты. В декабре 1902 года русский консул в Бушире Николай Пассек писал в Петербург:

«Появление на Буширском рейде ещё не виданных здесь размеров военного, пятитрубного судна величественной внешности, с многочисленным экипажем, сильным вооружением, новейшими механическими приспособлениями, роскошной внутренней отделкой, оркестром духовой музыки, сильными электрическими прожекторами, не раз пущенными в ход во время стоянки в Бушире, салюты, обеды… роскошная иллюминация крейсера в Бендер-Аббасе… всё это служило и служит до сих пор темами оживлённых бесед впечатлительного туземного населения».

Оставшаяся дорога до российских азиатских портов прошла без особых происшествий. Экипаж потерял лишь одного матроса на Цейлоне — он скончался от инсульта, сказался тяжёлый тропический климат. В начале 1903 года «Аскольд» прибыл в японский порт Нагасаки и официально вошёл в состав российской Тихоокеанской флотилии.

Песнь вторая. Против императорской Японии

До начала Русско-японской войны оставался год. За это время «Аскольд» участвовал в дипломатической деятельности русского посланника в Токио, будущего главы министерства иностранных дел Александра Извольского. Ситуация становилась всё сложнее, и команда корабля много времени проводила на учениях, готовясь к будущему конфликту. В конце года новым командиром «Аскольда» стал каперанг Константин Грамматчиков.

Ночью 27 января 1904 года началась война. Русскую эскадру, стоявшую в Порт-Артуре, внезапно атаковали японские миноносцы. В этот момент «Аскольд» стоял на рейде в первой линии кораблей. Лишь по счастливой случайности японцы не нанесли кораблю повреждений, чего нельзя было сказать о его соседях, «Цесаревиче» и «Палладе». Для крейсера начались тяжёлые боевые будни, связанные с обороной Порт-Артура и поддержкой гарнизона крепости с моря.

«Аскольд» оправдывал статус одного из самых современных кораблей российского флота на Тихом океане. В связке с другими броненосцами и крейсерами он до поры успешно действовал против японских кораблей, не неся потерь. За это время «Аскольд» успел временно побыть флагманом назначенного командующим флотом адмирала Степана Макарова. Однако с самого начала войны превосходство Японии в количестве кораблей давало о себе знать. Старт осады Порт-Артура летом 1904 года заставил командование флотом принять решение о прорыве корабельных отрядов во Владивосток.

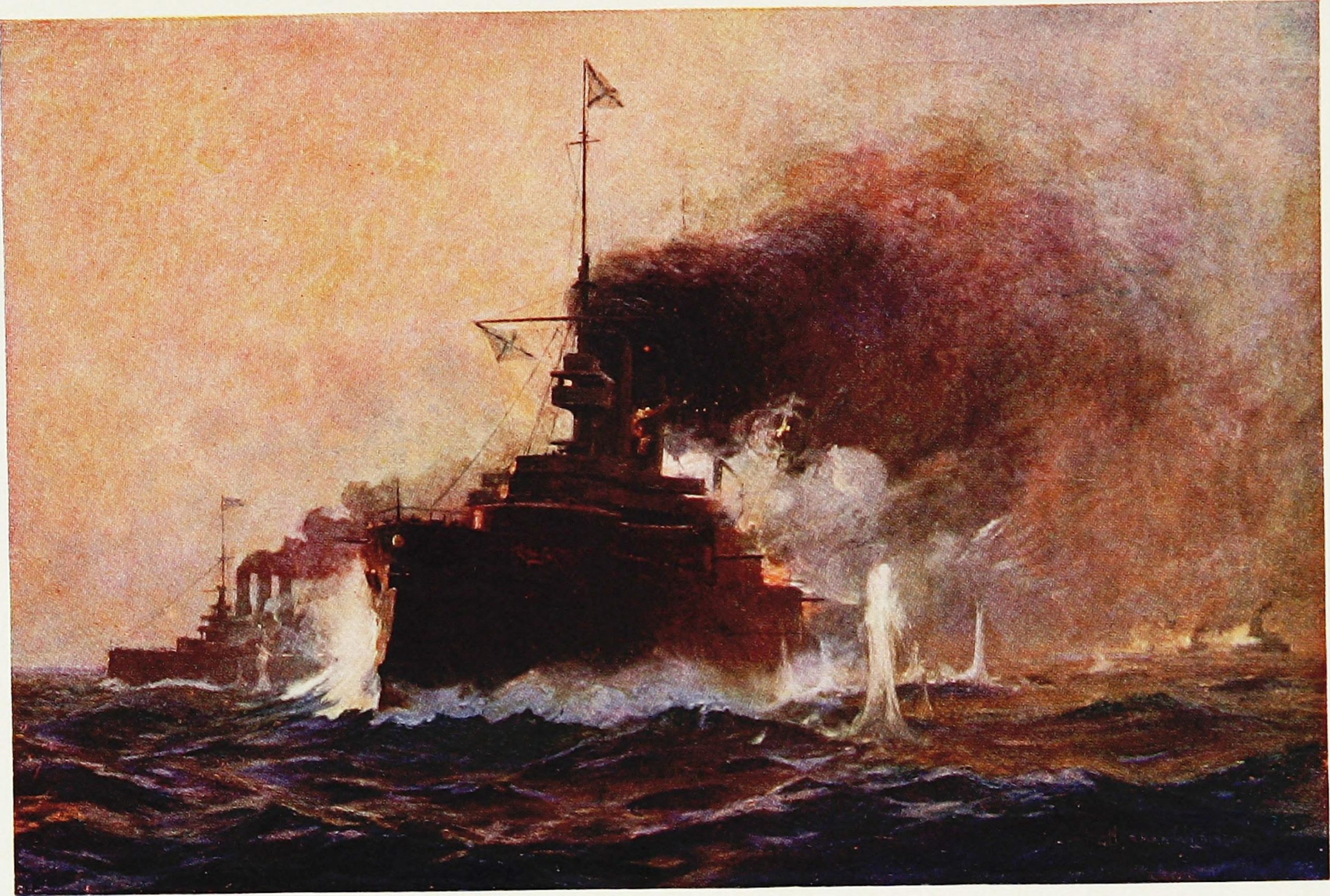

28 июля «Аскольд» в составе отряда крейсеров участвовал в сражении в Жёлтом море. План командования преодолеть японские заграждения и уйти во Владивосток потерпел фиаско практически в самом начале. «Аскольд» вместе с другими крейсерами, обладавшими большой артиллерийской мощью, защищали броненосцы от огня японских кораблей, но превосходство противника оказалось слишком серьёзным. «Аскольд» нёс тяжёлые потери, как в экипаже, так и в целостности корпуса. Наконец ближе к вечеру крейсер получил приказ вновь идти на прорыв. Броненосцы остались в бухте Порт-Артура.

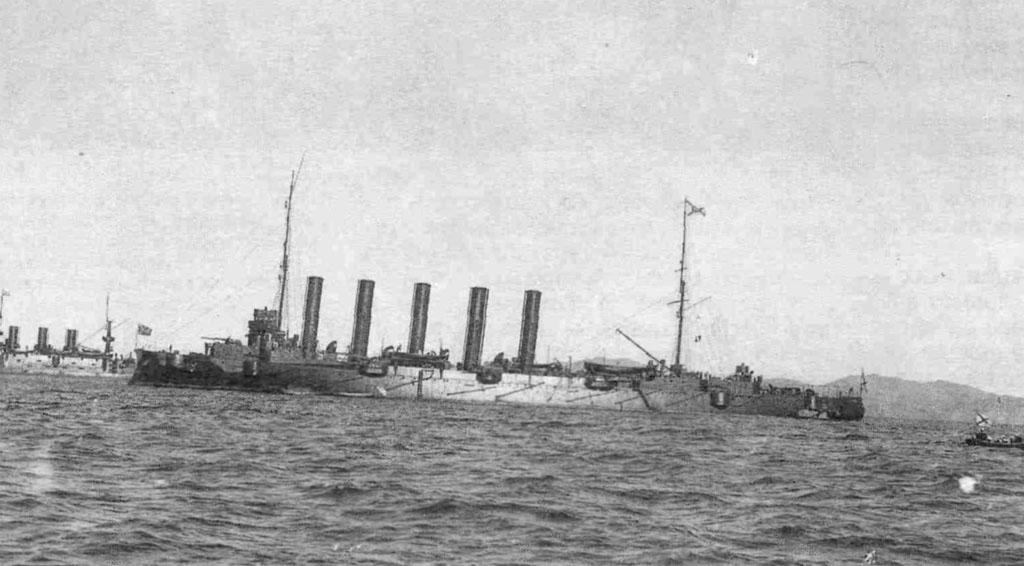

«Аскольд» возглавил операцию. Только ему и крейсеру «Новик» удалось прорваться сквозь заграждения японцев, понеся существенные потери. На протяжении почти 16 часов корабль вёл непрерывный бой. Экипаж потерял убитыми 11 человек, орудия выпустили по японцам больше 200 снарядов. Повреждения были настолько серьёзными, что от идеи идти на Владивосток отказались. «Аскольд» повернул на Шанхай. Тогда город находился под международным управлением и был нейтральным, а с помощью его портовых сооружений планировалось быстро отремонтировать корабль. В отчёте о сражении в Жёлтом море командир отряда крейсеров, бывший командир «Аскольда» Николай Рейценштейн отмечал:

«Чистосердечно могу указать отличившихся в бою этих крейсеров [„Аскольда“ и „Новика“]: командиры, офицеры, механики, докторы, нижние чины вели себя стойко, браво, хладнокровно, без суеты, громя неприятеля, исполняя свой долг».

Уйти из Шанхая «Аскольду» не удалось. Спустя неделю после прибытия выход из порта заблокировали японские корабли. Команда не успела закончить ремонтные работы для продолжения прорыва. Под давлением японцев де-юре китайские власти потребовали у России вывести крейсер в море или разоружить его. Был принят второй вариант — нейтральность Китая оказалась ценнее «Аскольда». Рейценштейн впоследствии вспоминал:

«Даже без всякого предупреждения, даже не спросив меня, что можно сделать, как идут дела, ведь я воевал, я сражался, мне предстояло исправить и выводить „Аскольд“, а не дипломатам и не Главному морскому штабу, мне здесь всё виднее, а меня не спросили, а взяли и разоружили из кабинета… когда кому-нибудь придётся переживать то, что я пережил, разоружая „Аскольд“, тогда только будут поняты мои слова. Переживание сражений, атак совсем не то, что переживание этого печального события».

С крейсера демонтировали оружие. До конца войны «Аскольд» оставался в Шанхае, а почти вся команда, кроме 17 добровольцев, была уволена в запас. До Владивостока крейсер добрался лишь в ноябре 1905 года под командованием кавторанга Константина Стеценко. Николай Рейценштейн ушёл на повышение, он возглавил Владивостокский отряд крейсеров.

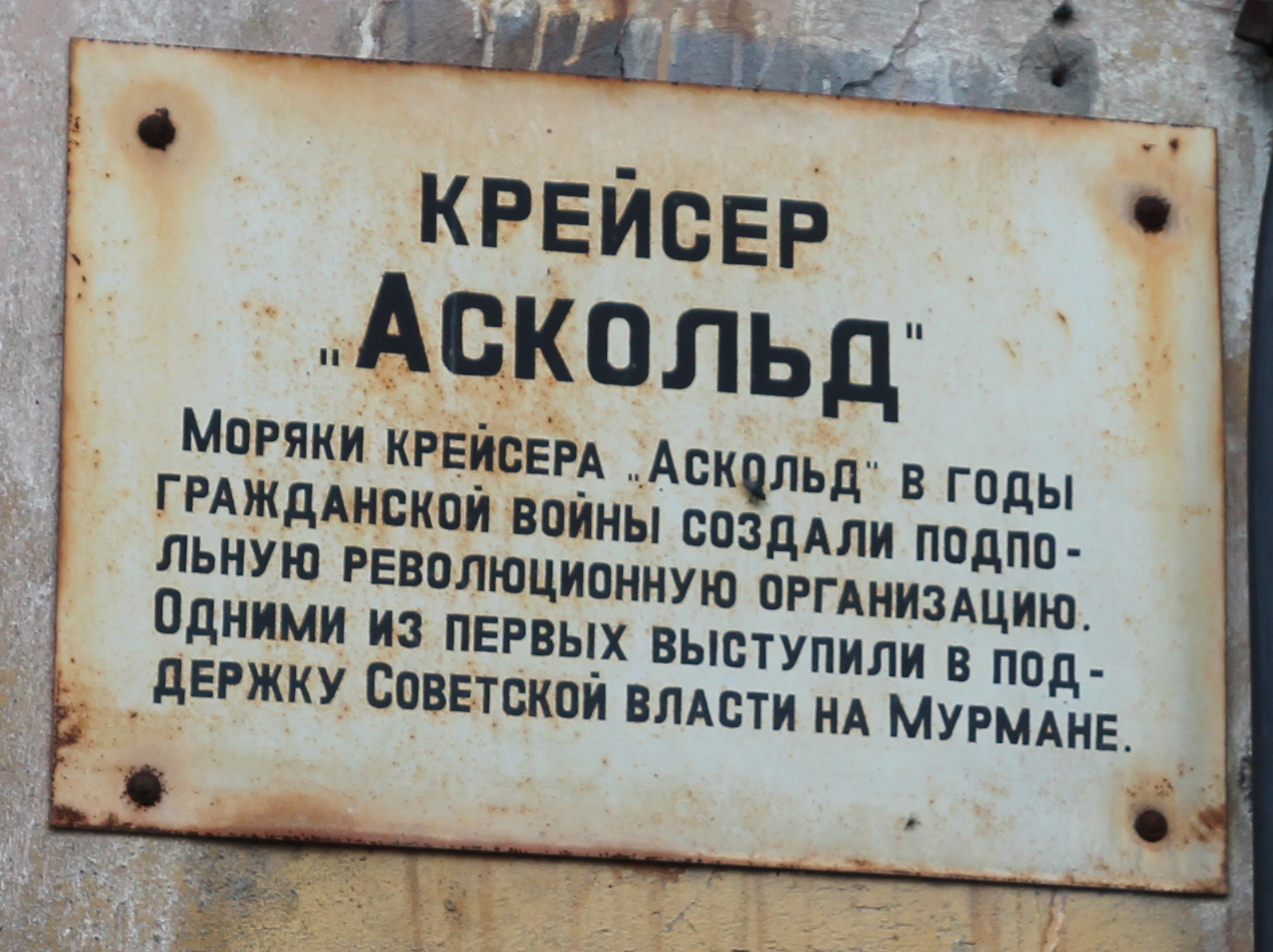

Песнь третья. Революционная

Годы Первой русской революции стали неспокойным временем для «Аскольда». Хотя его, теперь уже флагмана Сибирской флотилии, бунты матросов и бои обошли стороной, эти события происходили на других кораблях. В 1907 году сразу несколько миноносцев оказались охвачены восстанием. В нём участвовали и некоторые матросы «Аскольда», присоединившиеся к бунтующим. Мятежники агитировали за революцию и на крейсере, однако это не привело к желаемым результатам. Офицеры бдительно следили за состоянием экипажа, а в ходе довольно частых проверок наиболее активных смутьянов удаляли из личного состава и переводили на другие места службы.

Впрочем, командиры не всегда передавали дела в суд: часто мятежниками оказывались хорошие специалисты. На это в 1908 году, уже после окончания революции, обратил внимание Николай Матусевич, начальник Владивостокского порта:

«Такой взгляд на службу считаю крайне вредным в смысле поддержания военно-морской дисциплины».

Дисциплина действительно падала. Экипаж крейсера был увеличен почти на 100 человек, но материальное довольствие заметно уменьшилось. Матросы были недовольны скудным пайком и теснотой, а офицеры теряли интерес к службе.

«Аскольд» отправился на долгожданный капитальный ремонт лишь в 1911 году. Он длился год. За это время экипаж сменился более чем наполовину. Оставшиеся перед началом Первой мировой войной годы «Аскольд» провёл в заграничных плаваниях и учениях. Командир флотилии объяснял необходимость таких походов штабу:

«Вновь сформированная команда крейсера, за малым исключением, состоит из молодых матросов, на нём не плававших. Небольшая часть оставшейся старой команды „Аскольда“ (год простоявшего на бочке и полтора года в ремонте) настолько утеряла навыки морского дела, что не могла служить примером молодым».

Три плавания, в ходе которых «Аскольд» посетил практически все крупные порты Юго-Восточной Азии, улучшили состояние команды. Русский консул в Гонконге в 1913 году сообщал в Петербург:

«…Вид и состояние нашего крейсера произвели здесь самое лучшее впечатление, а команда, отпущенная на берег, вела себя образцово».

Песнь четвёртая. В погоне за «Эмденом» и помощь союзникам

29 июля 1914 года экипажам кораблей Сибирской военной флотилии запретили уходить в отпуска. Спустя несколько дней матросы и офицеры узнали о том, что Россия вступила в Первую мировую войну. «Аскольд» оказался вдали от главных морских сражений первых месяцев конфликта, однако и в Восточной Азии было неспокойно. Главная опасность для союзников нёс отряд германского флота, базировавшийся в Циндао — немецкой концессии в Китае.

Англичане предложили России образовать союзную эскадру и вместе противостоять немцам. Несмотря на несогласие генерального штаба, Николай II лично одобрил инициативу Лондона. Крейсеры «Аскольд» и «Жемчуг» поступили под командование британского адмирала Мартина Джеррама. Главной задачей соединения стала охрана морских коммуникаций и поиск и уничтожение немецких кораблей. Главной угрозой из них был крейсер «Эмден».

Приняв на борт офицеров связи, «Аскольд» отправился в долгое плавание. В поисках немцев он посетил Гонконг, Сингапур и Коломбо. «Жемчуг» шёл по другому маршруту. В октябре корабль прибыл в порт Пенанг для чистки котлов. Именно здесь крейсер настиг «Эмден» — две торпеды отправили русский корабль на дно. Спустя некоторое время информация о трагедии дошла до экипажа «Аскольда». Известие о случившемся матросы и офицеры пережили довольно тяжело. Участились случаи недовольства и даже неповиновения. Один из матросов на угрозу скоро суда ответил: «Под судом все будем, вот „Жемчуг“ попал уже… и вы… только умеете приказывать».

Впрочем, командир корабля, каперанг Сергей Иванов, смог удержать дисциплину на приемлемом уровне. К концу года «Аскольд» получил новый приказ — двигаться к Средиземному морю. Император Николай II дал высочайшее разрешение на использование крейсера в амбициозной союзной десантной операции, её целью стал полуостров Галлиполи. Дерзкий и мощный удар в подбрюшье Стамбула должен был вывести Османскую империю из войны.

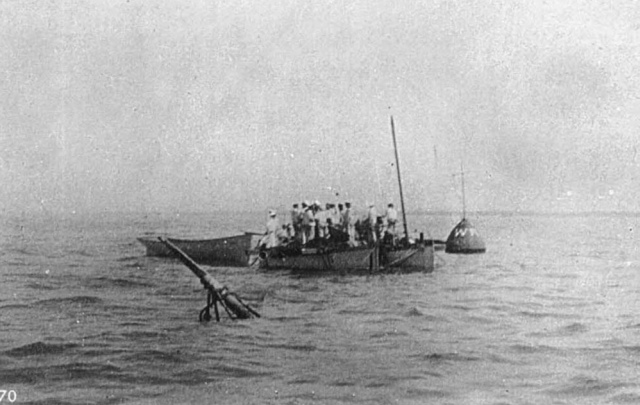

В январе 1915 года «Аскольд» оказался в Салониках. До начала операции он участвовал в обороне линий снабжения и несколько раз вступил в бои с турецкими пароходами. Час икс настал 12 апреля. Крейсер участвовал в высадке союзного десанта на азиатский берег Дарданелльского пролива. Участник событий, матрос Андрей Туренко, зафиксировал эти события в дневнике:

«Мы вышли 10 апреля в 6 часов утра, вышли за бухту, отдали якорь, простояли немного. А 12 апреля в 5 часов утра пришли все суда к Дарданелу и начали высаживать десант. Англичане высаживали сами, возили на Галлиполийский полуостров. А мы возили десант французский на азиатскую сторону. Наш был первый катер и баркас. Но когда повезли десант, то турки всё время отстреливаются и разбили наш баркас и ранили 6 человек матросов. Ну раненых достали, а один матрос выезжал, а обратно — совсем его не было. Солдат неизвестно сколько погибло. И продолжался этот бой с 12 до 14 апреля».

Высадка десанта не привела к результатам. Дарданелльская операция вошла в историю как оглушительный провал союзников. Уже в следующем году измождённые дивизии англичан, французов, австралийцев и новозеландцев покинули Галлиполи.

Вклад «Аскольда», одинокого русского корабля, участвовавшего в сражении, союзники ценили высоко. Туренко записал в дневнике один из эпизодов пребывания крейсера в Порт-Саиде:

«Стали мы уходить и закричали: „Ура, ура, ура“. Ещё слышно нам было на крейсере, [что] с английского крейсера английские матросы тоже кричали нам „Ува, ува, ува“. И после этого кричал адмирал: „Щаслисвой пути, Руссия“, „Дарданеллы финиш“ и „Константинополи, ува“. Команда стояла во фронт, но понять не могли, какую он речь говорил. Только то было понятно: „Руссия“ и „Дарданеллы“, „Константинополи“».

Некоторое время «Аскольд» выполнял боевые задачи в восточном Средиземноморье. В январе 1916 года крейсер отправился в Тулон для ремонта.

Песнь пятая. Террористическая

Ночью 21 августа 1916 года на крейсере прогремел взрыв, пострадал кормовой погреб. По чистой случайности происшествие не привело к детонации боекомплекта. Этот из ряда вон выходящий случай тем не менее не стал для командования «Аскольда» неожиданностью. Много лет находившиеся вдали от дома, жившие в постоянном напряжении и не получавшие толком новостей из России, члены команды озлобились на «господ-офицеров». Долгая стоянка в Тулоне лишь усугубила ситуацию. Матросы в увольнительной могли видеться с разными «подозрительными личностями» и поддаться чужому влиянию. За несколько месяцев до взрыва офицеры «Аскольда» на периодических обысках находили у членов команды нелегальную литературу и газеты. Иногда следователям попадалось даже боевое оружие, чью принадлежность установить не удавалось.

Когда начался процесс относительно прогремевшего взрыва, виновных довольно скоро нашли. Конечно, ими стали революционно настроенные матросы. Следствие особо не потрудилось собрать неопровержимые доказательства — в качестве таковых были использованы вещи, найденные при обысках. Речь вновь шла о литературе и оружии. В сентябре состоялся суд, на котором к смертной казни было приговорено четыре человека, более 100 членов команды отправили в Россию. За произошедшее поплатился должностью и командир корабля: вместо Сергея Иванова был назначен Казимир Кетлинский. По прибытии в Тулон он писал о царивших в трюмах настроениях:

«Глубокая, плохо скрываемая ненависть всей команды ко всему офицерству. Это чувствовалось решительно во всем».

Морской министр Иван Григорович также вспоминал о случившихся на «Аскольде» событиях:

«Я телеграфировал в Тулон не приводить приговор в исполнение, тем не менее капитан 1‑го ранга Кетлинский это исполнил. Виноваты в учинении беспорядков были не только подсудимые, но и те, кто допустил на крейсере развратную жизнь».

События в Тулоне раскололи команду и офицеров. Кетлинский пытался поддерживать на корабле суровую дисциплину — это касалось и высших чинов. Вместе с этим из Петрограда были присланы пополнения, однако их качество и профессионализм оставляли желать лучшего, особенно учитывая новое назначение «Аскольда». Начав войну в водах Тихого океана, на третий год конфликта крейсеру предстояло перебраться в Северный Ледовитый. На мурманском побережье начала формироваться особая русская флотилия.

Песнь шестая. Вновь революционная

В Первую мировую войну Российская империя оказалась отрезанной от союзников на морских просторах. На Балтике ситуацию контролировал немецкий флот, Босфор после вступления в войну Османской империи был закрыт для союзных кораблей. Владивосток находился слишком далеко, а Архангельск действовал лишь ограниченное число месяцев. Российское правительство решило основать новый, незамерзающий, порт на берегу Баренцева моря. Так появился будущий Мурманск.

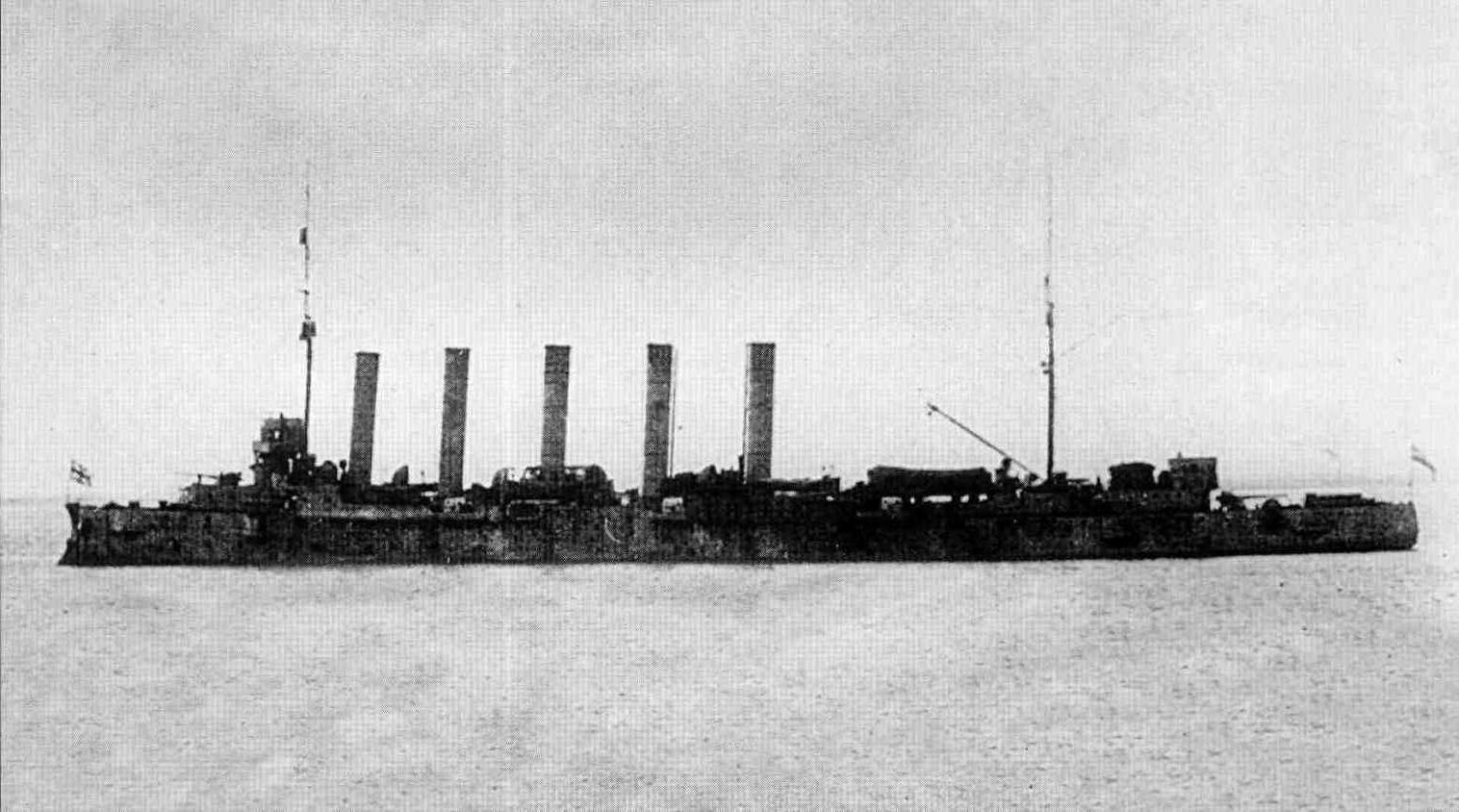

Для обороны новых линий коммуникаций, по которым в Россию доставлялись жизненно необходимые грузы, англичане ещё в 1915 году выделили небольшие силы. Лишь в 1916 году Петроград озаботился созданием собственной флотилии — основой будущего Северного флота. «Аскольд» вышел в море в декабре 1916 года и отправился на новое место службы. При переходе через Гибралтар крейсер получил серьёзные повреждения. Судно встретили британские корабли, которые проводили его сначала в Плимут, а затем в Девенпорт. Там «Аскольд» встал на очередной ремонт уже в новом, 1917‑м, году.

В Девенпорте команда узнала о свершившейся в России революции. Возник риск, что ситуация выйдет из-под контроля, особенно учитывая события в Тулоне. Команда составила список офицеров, действия которых вызывали наибольшее недовольство. Кетлинский был вынужден принять их условия.

«Учитывая свои отношения с командой, надеюсь постепенно устроить службу на крейсере на новых основаниях, с не менее строгой, чем раньше, но более сознательной дисциплиной».

После этого экипаж «Аскольда» принял присягу Временному правительству. Ситуация будто бы налаживалась. Матросы исправно служили и помогали в ремонте корабля. Местные жители относились к союзникам добродушно. Конечно, в работе делали перерывы — прежде всего, для проведения митингов. На них часто выступали приглашённые спикеры, благо в Великобритании находилось большое количество русских эмигрантов, оказавшихся здесь из-за борьбы с царским режимом. Один из них, будущий посол СССР в Англии Иван Майский, оставил воспоминания об «Аскольде»:

«Митинговали всей командой в целом. Митинговали с активом экипажа. Митинговали по группам. Митинговали в судовом комитете. Оказался в качестве оракула и должен был отвечать на все и всяческие вопросы, решать все и всяческие дела. Больше всего экипаж волновало: как быть с офицерами? На собрании, где обсуждался этот вопрос, кипели такие страсти, что можно было опасаться самых крайних мер. Для меня было ясно, что, если бы дошло до этого, команда была бы схвачена английскими властями, а крейсер реквизирован или потоплен английскими судами или береговыми батареями. Поэтому я рекомендовал экипажу проявить благоразумие, идти возможно скорее в Мурманск и сохранить, таким образом, крейсер для русской революции. После ожесточённых дебатов эта точка зрения в конце концов восторжествовала».

Кетлинскому удавалось держать ситуацию под контролем. Когда в апреле 1917 года была опубликована нота министра иностранных дел Павла Милюкова, в которой Временное правительство обещало продолжать войну до победного конца, на «Аскольде» состоялось голосование по поводу этого документа. Подавляющее большинство матросов (более 500 против нескольких человек) поддержало ноту. Усилия Кетлинского высоко оценивали и в Петрограде:

«…Благодарить капитана 1‑го ранга К. Ф. Кетлинского за правильное понимание демократических начал и организации флота и тесную связь с командой, так как по точным имеемым у меня сведениям только благодаря умелым действиям командира „Аскольда“ в тяжёлых условиях при оторванности от родных удалось сохранить боеспособность крейсера и дух команды».

Ремонт был закончен к концу весны. «Аскольд» вышел в море на испытания, перед переходом в Россию посетил Глазго, где местные рабочие подарили команде самовар. 17 июня 1917 года крейсер вернулся на родину — он встал на рейде молодого Мурманска.

Песнь седьмая. Война гражданская

Теперь команда больше занималась политикой, нежели военными делами. Командование флотом не рисковало выпускать «Аскольд» на боевые задачи — в Баренцевом море было слишком много немецких подводных лодок, а русские корабли пересчитывались по пальцам. Поэтому команда митинговала, заседала в местном мурманском совете и обсуждала сложившееся положение. Усугубляла ситуацию и амнистия Временного правительства — многие списанные с «Аскольда» матросы ещё в Тулоне возвращались на предыдущее место службы.

Впрочем, Кетлинского до некоторого времени уважали. Даже когда до Мурманска дошли известия об октябрьских событиях в Петрограде, местные советы, поддержавшие большевиков, не отказались от своего бывшего командира, который к этому времени занимал должность главы мурманского военного порта. Однако доверие продолжалось недолго. Вскоре матросы стали припоминать Кетлинскому тот факт, что он подписал смертные приговоры в Тулоне. 9 января 1918 года его арестовали, но спустя некоторое время отпустили. Вскоре после освобождения Кетлинского застрелили при невыясненных обстоятельствах.

Демобилизация царского флота привела к тому, что членов экипажа «Аскольда» оказалось недостаточно для несения службы, а добровольцев в Красный флот было слишком мало. Крейсер встал на рейде Мурманска и стал молчаливым свидетелем всех перипетий событий в регионе — прежде всего, начала интервенции. Британский десант в июле 1918 года без проблем смог занять «Аскольд». Крейсер вошёл в состав английских военно-морских сил региона и был переименован в «Глори IV». Сопротивлявшиеся члены экипажа оказались за решёткой.

Крейсер превратился в плавучую казарму для отрядов интервентов. Во время их эвакуации «Аскольд» угнали в Шотландию. Представители Белого движения тщетно просили у союзников вернуть корабль. Несмотря на принципиальное согласие британского Адмиралтейства, Лондон отказывался предоставить команду для перегона корабля, а белые не могли предоставить свой экипаж.

До 1921 года «Аскольд» в качестве блокшива (плавучий склад) оставался в Великобритании. Большевики договорились с Лондоном о возвращении судна при условии оплаты стоимости содержания. Однако комиссия, выехавшая на место дислокации крейсера, пришла к выводу, что корабль морально устарел и советскому флоту уже не нужен. Судьба легендарного «Аскольда» была предрешена. После оплаты траншей Великобритании Москва продала крейсер в Германию, где он был пущен на металлолом. Осмотр корабля проводил инженер Алексей Крылов. Волею судеб он участвовал в первых испытаниях «Аскольда» — теперь же он провожал крейсер в последний путь. Крылов вспоминал:

«Таким образом, мне пришлось быть при первом плавании корабля и при последнем его переходе. Даже непродолжительное плавание сроднит с кораблём».

В 1922 году «Аскольд» разобрали. Закончилась почти 20-летняя служба корабля, ставшего немым свидетелем главных событий российской истории начала XX века.

Читайте также другие наши материалы по истории флота:

— Хозяева морей на краю земли: британский флот на Севере России в 1915–1919 годах.

— Операция «Великий Красный путь». Ужас из глубин.