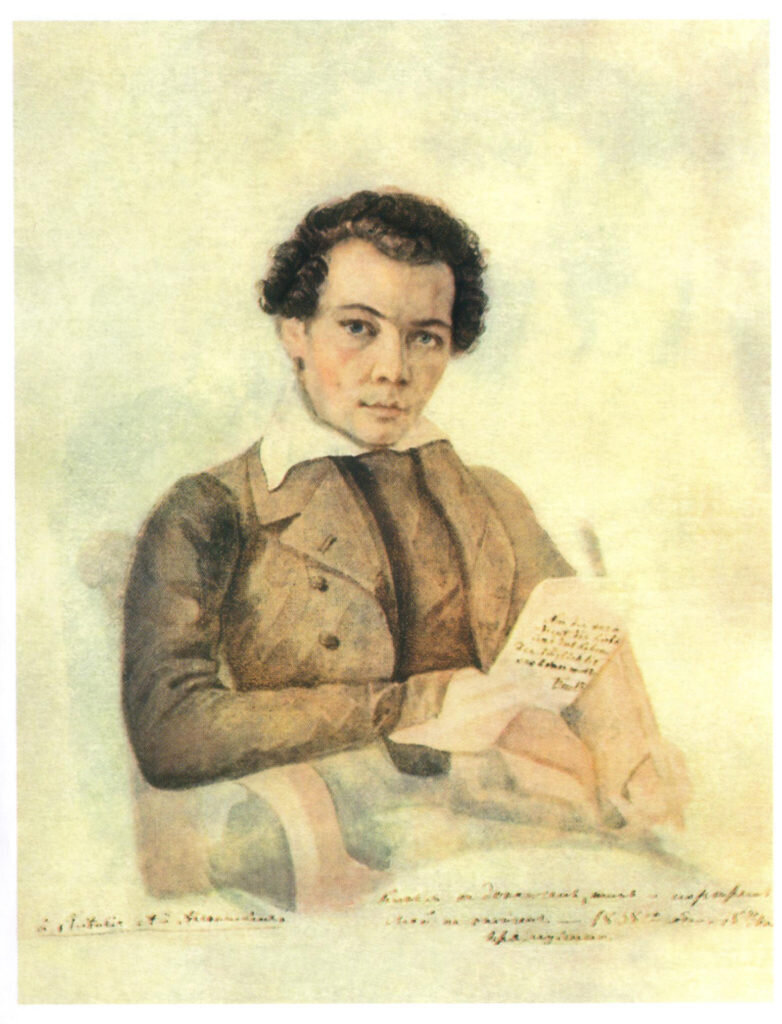

Представляем главу «Явка с повинной» из научно-популярной книги Сергея Петрова «Бакунин. Первый панк Европы», вышедшей в издательстве «Пятый Рим». Глава повествует об исповеди Михаила Бакунина, одного из основоположников анархизма и видного революционера середины XIX века. В 1851 году Бакунин был выслан австрийскими властями в Россию, где он был вынужден написать покаяние императору Николаю I. Это довольно обширный текст, к которому оставлял комментарии сам император. Что это было — подлинная исповедь или вынужденная манипуляция революционера, которому грозила смертная казнь?

***

Напрасно австрийские и русские чиновники волновались. Бакунин о самоубийстве и не помышлял. Спустя девять лет после этапирования из австрийской тюрьмы, он признаётся Герцену, что, когда увидал русский конвой, им овладел приступ восторга.

Ребята! Наши! Слава Богу! Домой!

Почему произошла такая с ним перемена? Ведь раньше он размышлял совсем по-другому, перспектива возвращения в Россию приводила его в панический ужас. Наверное, авантюрист почуял начало новой игры, смысл всей его жизни именно в этом и заключался — играть, рискуя, ставя на кон всё. За последние 45 лет, исключая детство-отрочество и часть юности, Бакунин должен был выпить цистерну шампанского, не меньше.

«Ребята» отнеслись к его ликованию сдержанно. Хотя, препровождая его к Алексеевскому равелину, и поглядывали на него с интересом.

«…явился ко мне граф Орлов, — писал позже Герцену Мишель, — от имени государя: «Государь прислал меня к вам и при казал вам сказать: „скажи ему, чтоб он написал мне, как духовный сын пишет к духовному отцу. Хотите вы писать?“ Я подумал немного и размыслил, что перед juri („жюри“, суд присяжных), при открытом судопроизводстве я должен бы был выдержать роль до конца, но что в четырёх стенах, во власти медведя, я мог без стыда смягчить формы, и потому потребовал месяц времени, согласился и написал в самом деле род исповеди, нечто вроде Dichtung

und Wahrheit (вымысел и правда)».

…Широкие массы об «Исповеди» узнали значительно позже, почти через 70 лет, когда кто-то из солдат революции вскрыл один из секретных сейфов охранки и обнаружил среди прочих эту интересную папочку. Обнародованное содержание не только отозвалось острой болью в сердцах бакунинской паствы, оно и у нейтрально относящихся к его личности, вызвало острый шок.

Вячеслава Полонского, автора нескольких трудов о Бакунине, одного из первых главных редакторов «Нового мира», критика и литератора, «Исповедь» удивляет «не столько своим низменным тоном… сколько глубоким и искренним осуждением былой деятельности автора». «Безумие», «грехи», «преступления» — иных слов не находит он (Бакунин) для её оценки. Он даже благодарит бога за то, что тот помешал поднять ему революцию в России: этим бог избавил его от несчастья сделаться «извергом и палачом» соотечественников. Он ставит крест над своим прошлым, и его радует сознание, что «гибельные предприятия против государя и родины остались неосуществленными».

Оригинал «Исповеди» хранится в Архиве революции в Москве, там же лежит её копия, переписанная крайне разборчиво, специально для царя (почерк у самого Мишеля был отвратительным). Оригинал содержит 96 страниц, каждая из них исписана с обеих сторон.

Начало выглядит так:

«Ваше императорское величество, всемилостивейший государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего императорского величества, зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, я сказал себе, что мне остаётся только одно — терпеть до конца, и просил у бога Силы для того.

Чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором правительствующего сената и указом Вашего императорского величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.Не могу выразить, государь, как я был поражён, глубоко тронут благородным, человеческим, снисходительным обхождением, встретившим меня при самом моём въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, услышал, всё, что испытал в продолжение целой дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояло в таком противоречии со всем тем, что я сам по слухам и думал, и говорил, и писал о жестокости русского правительства, что я, в первый раз усумнившись в истине прежних понятий, спросил себя с изумленьем: не клеветал ли я? Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости окончательно убедило меня в совершенной неосновательности многих старых предубеждений.

(Отчёркнуто карандашом на полях)

Не подумайте впрочем, государь, чтобы я, поощряясь таковым человеколюбивым обхождением, возымел какую-нибудь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, что строгость законов не исключает человеколюбия точно так же, как и обратно, что человеколюбие не исключает строгого исполнения законов. Я знаю, сколь велики мои преступления, и, потеряв право надеяться, …не надеюсь, и, сказать ли Вам правду, государь, так постарел и отяжелел душою в последние годы, что даже почти ничего не желаю.

Граф Орлов объявил мне от имени Вашего императорского величества, что Вы желаете, государь, чтоб я Вам написал полную исповедь всех своих прегрешений. Государь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости Вашего императорского величества.

Как же я буду писать? Что скажу я страшному русскому царю, грозному блюстителю и ревнителю законов? Исповедь моя Вам как моему государю заключалась бы в следующих немногих словах: государь! я кругом виноват перед Вашим императорским величеством и перед законами отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против Вас, государь, и против Вашего правительства; дерзал противостать Вам как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, государь; и суд Ваш и казнь Ваша будут законны и справедливы. Что же более мог бы я написать своему государю?»

И действительно, что же? Для начала Мишель просит разрешить царю кратко описать свою молодость, дать понять, с чего всё начиналась. И с первых строк заявленной темы бросает камень в женский огород, а затем «искренне» раскаивается перед своим батюшкой.

«…Я учился три года в Артиллерийском училище, был произведён в офицеры в 19‑м году от рожденья, а в конце четвёртого [года] своего ученья, бывши в первом офицерском классе, влюбился, сбился с толку, перестал учиться, выдержал экзамен самым постыдным образом или, лучше сказать, совсем не выдержал его, а за это был отправлен служить в Литву с определением, чтобы в продолжение трех лет меня обходили чином и до подпоручичьего чина ни в отставку, ни в отпуск не отпускали. Таким образом, моя служебная карьера испортилась в самом начале моею собственною виною и, несмотря на истинно отеческое попечение обо мне Михаила Михайловича Кованьки, бывшего тогда командиром Артиллерийского училища.

Прослужив один год в Литве, я вышел с большим трудом в отставку совершенно против желания отца моего. Оставив же военную службу, выучился по-немецки и бросился с жадностью на изучение германской философии, от которой ждал света и спасения. Одаренный пылким воображеньем и, как говорят французы, d’une grande dose d’exaltation (Значительною дозою экзальтации), — простите, государь, не нахожу русского выражения, — я причинил много горя своему старику-отцу, в чем теперь от всей души, хотя и поздно, каюсь. Только одно могу сказать в своё оправдание: мои тогдашние глупости, а также и позднейшие грехи и преступления были чужды всем низким, своекорыстным побуждениям; происходили же большею частью от ложных понятий, но ещё более от сильной и ни когда не удовлетворённой потребности знания, жизни и действия.

В 1840 году, в двадцать же седьмом от рождения, я с трудом выпросился у своего отца за границу, для того чтобы слушать курс наук в Берлинском университете».

Полонский справедливо упоминает о литературном даре Бакунина. Написана эта многостраничная «явка с повинной» складно, текст совершенно не отпускает, лишь иногда Бакунин будто бы забывает о поддержании необходимого ритма и начинает занудствовать, но это занудство с лихвой компенсируется «покаянными» местами.

И все же «Исповедь» — не просто образец кающейся прозы. Это образец достижения Мишелем очередного уровня влияния, уровня манипуляции.

Через свои строки он не только пытается погрузить императора в атмосферу своего «раскаяния», он призывает его к диалогу. Бесконечное самоунижение сменяется вдруг очень правильными наживками в расчёте на презрительное отношение великодержавного шовиниста Николая к Европе и всякого рода «европейской заразе».

«…познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики».

Дальше — более конкретно, но образно:

«…что может быть уже, жальче, смешнее немецкого профессора, да и немецкого человека вообще!»

Николай клюет! Если изначально он просто отчеркивает заинтересовавшие его места красным карандашом, то затем уже начинает комментировать. «Исповедь» превращается не просто в роман «нон-фикшн». Это своего рода роман-диалогия, именно в таком виде он хранится в подлиннике и копиях и издан в печати точно так.

Мишель пишет:

«Общественный порядок, общественное устройство сгнили на Западе и едва держатся болезненным усилием, сим одним могут объясниться и та невероятная слабость и тот панический страх, которые в 1848 году постигли все государства на Западе, исключая Англии; но и ту, кажется, постигнет в скором времени та же

самая участь».

Император соглашается: «Разительная истина!»

Мишель:

«…Плод протестантизма и всей политической истории Германии, анархия есть основная черта немецкого ума, немецкого характера и немецкой жизни: анархия между провинциями; анархия между городами и сёлами; анархия между жителями одного и того же места, между посетителями одного и того же кружка; анархия наконец в каждом немце, взятом особенно, между его мыслью, сердцем и волею».

«Неоспоримая истина!!!» — мысленно восклицает Николай.

Мишель:

«Коммунизм, по крайней мере, столько же произошёл и про исходит сверху, сколько и снизу; внизу, в народных массах, он растёт и живёт как потребность не ясная, но энергическая, как инстинкт возвышения; в верхних же классах как разврат, как эгоизм, как инстинкт угрожающей заслуженной беды, так не определённый и беспомощный страх, следствие дряхлости и нечистой совести; и страх сей и беспрестанный крик против коммунизма чуть ли не более способствовали к распространению последнего, чем самая пропаганда коммунистов…»

Николай подтверждает: «Правда».

В каких-то местах Бакунин наглеет, теряет в попытках влияния на царя, что называется, берега и чуть ли не пытается свернуть императора на свою борозду.

«Если бы Вы, государь, — взрывается однажды Мишель, — захотели тогда поднять славянское знамя, то они (славяне Европы. — прим. автора) без условий, без переговоров, но слепо предавая себя Вашей воле, они и все, что только говорит по-славянски в австрийских и прусских владениях, с радостью, с фанатизмом бросились бы под широкие крылья российского орла и устремились бы с яростью не только против ненавистных немцев, но и на всю Западную Европу…»

Но не такой уж тупой человек Николай I, не такой уж фельдфебель в погонах, каким его пытались подавать нам советские историки. Это человек умный и коварный, с хорошим чувством юмора человек. Наживку он не проглатывает. Аккуратно сняв с крючка, он внимательно рассматривает её и, посмеявшись, отбрасывает в сторону.

«Не сомневаюсь, — отвечает он, — то есть я бы стал в голову революции славянским Мазаниелло, спасибо!»

Посмеивается он и над другими откровенными пассажами Мишеля.

«Перед поездкою в Прагу я пользовался между бреславскими демократами большим почётом, но всё моё влияние утратилось и обратилось в ничто, когда по возвращении я стал защищать в демократическом клубе право славян; на меня все вдруг закричали и договорить даже не дали…»

Ответ: «Пора было!»

«Тогда во мне родилась странная мысль. Я вздумал вдруг писать к Вам, государь, и начал было письмо; оно также содержало род исповеди, более самолюбивой, фразистой, чем та, которую теперь пишу… Письмо было многосложное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого…»

«Жаль, что не прислал», — снова улыбается государь.

В целом же «Исповедь» представляет собой эмоциональный отчёт о пребывании в Европе и участии в революциях. Он разбивается теми самыми эмоциональными блоками в виде приглашения к диалогу и робких призывов если не разделить, то понять его взгляды, а также другим небольшим блоком, назову его любовным, вот он:

«Когда я был юнкером в Артиллерийском училище, я, так же как и все товарищи, страстно любил Вас. Бывало, когда Вы приедете в лагерь, одно слово „государь едет“ приводило всех в невыразимый восторг, и все стремились к Вам на встречу. В Вашем присутствии мы не знали боязни; напротив, во зле Вас и под Вашим покровительством искали прибежища от начальства; оно не смело идти за нами в Александрию. Я помню, это было во время холеры. Вы были грустны, государь, мы молча окружали Вас, смотрели на Вас с трепетным благоговением, и каждый чувствовал в душе своей Вашу великую грусть…»

Да, мастерство не пропьёшь. Манипулятивный опыт письменного влияния на сестёр и братьев, друзей и знакомых используется по полной программе. Бакунин пытается влиять на душу самого главного человека в России, человека, которого искренне считал тираном и угнетателем! Этим же он опровергает нелепое обвинение в готовящемся покушении на него, Николая.

«Потом, много лет спустя, за границей, когда я сделался уже отчаянным демократом, я стал считать себя обязанным ненавидеть императора Николая; но ненависть моя была в воображении, в мыслях, не в сердце: я ненавидел отвлечённое политическое лицо, олицетворение самодержавной власти в России, притеснителя Польши, а не то живое величественное лицо, которое поразило меня в самом начале жизни, и запечатлелось в юном сердце моём. Впечатления юности нелегко изглаживаются, государь!»

Оценив любовно-покаянные блоки Мишеля, Николай лишь в одном месте сделает вывод не просто читателя, но царя, помазанника божьего. Пусть этот вывод промежуточный, так как сделан только в середине, но он уже окончателен, и это очевидно.

«Повинную голову меч не сечет, прости ему бог», — напишет государь.

Уже на этих страницах Николай решает, что Мишель не будет казнен.

…Критикуя и защищая «Исповедь», исследователи едины в одном — Бакунин никого «не сдал». А от него этого ждали: режим очень интересовался, что там поделывают за границей наши, чем они дышат? Мишель, предвидя этот вопрос, а может, и получив его от Орлова, трепетно просит: не заставляйте меня говорить о русских! Я никого не хочу компрометировать и за всё желаю отвечать сам, и вообще я жил в Европе сам по себе.

«Николай, по-видимому, читал рукопись довольно внимательно, — отмечает главный советский биограф Бакунина Юрий Стеклов, — об этом свидетельствует множество пометок, которыми испещрен переписанный для него экземпляр… Эти пометки показывают, что несмотря на удовольствие, доставленное ему покаянным тоном Бакуни на и бичеванием „гнилого“ Запада, исповедь его не удовлетворила, ибо не дала ему того главного, чего он от неё ожидал, то есть выдачи имён и фактов, относящихся к русскому оппозиционному движению».

Так уж ли не удовлетворила? В части именно русских связей Мишеля — пожалуй. Выгораживая своих дружков, он явно переусердствовал.

Герцена, на которого у царского режима были если не тонны, то килограммы компромата относительно его буржуазно-революционных идей, Бакунин выставляет едва не ангелом.

«…Он — человек добрый, благородный, живой, остроумный, несколько болтун и эпикуреец… Я видел его в Париже летом в 1847 году; тогда он не думал ещё эмигрировать и более всех других смеялся над моим политическим направлением, сам же занимался всевозможными вопросами и предметами, особенно литературою… Один раз он мне только прислал денег через Рейхеля…»

Старого же друга Герцена — публициста Николая Сазонова он и вовсе выставляет едва не пособником режима.

«…Николай Сазонов, — докладывает Мишель, — человек умный, знающий, даровитый, но самолюбивый и себялюбивый до крайности. Сначала он был мне врагом за то, что я не мог убедиться в самостоятельности русской аристократии, которой он считал себя тогда не последним представителем; потом стал называть меня своим другом. Я в дружбу его не верил, но видел его довольно часто, находя удовольствие в его умной и любезной беседе. По возвращении моем из Бельгии я встретил его несколько раз у Гервега; он на меня дулся и, как я потом услышал, первый стал распространять слух о моей мнимой зависимости от Ледрю-Ролена».

Таким образом, по русским товарищам действительно — кукиш. «Я не могу скомпрометировать их более, чем они сами скомпрометировали себя». Но помимо исконно русских персоналий, Мишель общался с российскими подданными, а именно — с поляками. И вот что он пишет о них:

«В эмиграциях должно различать две вещи: толпу шумящую и тайные общества, всегда состоящие из немногих предприимчивых людей, которые ведут толпу невидимою рукою и готовят предприятия в тайных заседаниях… В это время в Париже существовало только два серьёзных польских общества: общество Чарторижского и общество демократов».

Адам Ежи Чарторижский (в иной транскрипции — Чарторыйский) — участник польского восстания 1830 года, председатель правительства восставших, после подавления убрался в Париж и возглавил консервативное крыло польской эмиграции — «Монархическое товарищество Третьего Мая». «Общество демократов» именовало себя Централизацией.

Если Мишелю было известно о претензиях царского правительства к Герцену, то об осведомлённости царя относительно двух польских центров сопротивления он мог только догадываться. Поэтому Бакунин либо впервые довел до режима эти данные, либо подтвердил уже имеющуюся информацию, что также немаловажно.

Николай вновь отмечает эти места красным.

«Я хотел им предложить совокупное действие на русских, обретавшихся в Царстве Польском, в Литве и в Подолии, предполагая, что они имеют в сих провинциях связи достаточные для деятельной и успешной пропаганды».

Результат пропаганды — нулевой.

«Я виделся с польскими демократами несколько раз, но не мог с ними сойтиться: во-первых, вследствие разногласия в наших национальных понятиях и чувствах: они мне показались тесны, ограничены, исключительны, ничего не видели кроме Польши».

Этот абзац Николай комментирует двумя буквами — NB.

NB — это nota bene, «обратите внимание».

Помимо самого Николая, читателями являлись наследник, граф Орлов и его заместитель Дубельт. Двое последних могли читать и до Николая, но после прочтения рукописи царём было бурное её обсуждение, и наверняка перед этим обсуждением им было велено перечитать.

На что император просит обратить внимание? Централизация имеет сильные агентурные возможности не только в Царстве Польском, но в Литве и Подолии. К этим двум регионам следует присмотреться внимательнее. Не просто «держать в узде», но и проанализировать настроения, сориентировать жандармов, усилить агентурную работу.

Это важно как для разведки, так и для будущего руководителя государства. Более того, один из экземпляров «Исповеди» направляется по указанию Николая Наместнику Царства Польского — Паскевичу.

Отметку NB Николай ставит в месте, где Бакунин упоминает о Марксе и говорит о конфликте с ним.

«Д‑р Маркс, один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не за хотел быть принуждённым посетителем их обществ и собраний, был в это время редактором Rheinische Zeitung („[Новая] Рейнская газета“), выходившей в Кельне. Он первый напечатал корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил много поляков; а так как Rheinische Zeitung была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде и уже громко говорили о моём мнимом предательстве…»

О смысле этой отметки поговорим ниже. А пока всего лишь предположу, что этот небольшой абзац стал ключевым в дальнейшем значении Мишеля для русских властей. На нескольких страницах Бакунин приводит свои воззрения на положение дел в Богемии.

«Огромная ошибка немецких да сначала также и французских демократов состояла, по моему мнению, в том, — излагает Мишель, — что пропаганда их ограничивалась городами, не проникала в сёла; города, как бы сказать, стали аристократами, и вследствие того села не только остались равнодушными зрителями революции, но во многих местах начали даже являть против неё враждебное расположение. А ничего, казалось, не было легче, как возбудить революционерный дух в земледельческом классе…»

Есть что подсказать австрийским коллегам, не правда ли? На тот момент Австро-Венгерская и Российская империи были вполне себе друзья.

Свою «Исповедь» Михаил Бакунин заканчивает так:

«Государь! Я — преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, если бы мне была суждена смертная казнь, я принял бы её как наказание достойное, принял бы почти с радостью: она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего императорского величества, что смертная казнь не существует в России. Молю же Вас, государь, если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце Вашего императорского

величества, государь, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму её с благодарностью, как милость, чем тяжелей работа, тем легче я в ней позабудусь! В уединенном же заключении всё помнишь и помнишь без пользы; и мысль и память становятся невыразимым мучением, и живёшь долго, живёшь против воли и, никогда не умирая, всякий день умираешь в бездействии и в тоске. Нигде не было мне так хорошо, ни в крепости Кенигштейн,

ни в Австрии, как здесь в Петропавловской крепости, и дай бог всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашёл здесь, к своему величайшему счастью! И, несмотря на то, если бы мне дали выбрать, мне кажется, что я вечному заключению в крепости предпочёл бы не только смерть, но даже телесное наказание.Другая же просьба, государь! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством; если не со всем, то, по крайней мере, со старым отцом, с матерью и с одною любимою сестрою, про которую я даже не знаю, жива ли она (Татьяна Александровна).

Окажите мне сии две величайшие милости, всемилостивейший государь, и я благословлю провидение, освободившее меня из рук немцев, для того чтобы предать меня в отеческие руки Вашего императорского величества.

Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь oт искреннего сердца.

Кающийся грешник Михаил Бакунин».

Читайте также:

— Бакунин против Маркса. Битва за Интернационал;