Прошлое и настоящее России неразрывно связано с историей эмиграции. Хронология бегства из страны выходит далеко за рамки ХХ века — так, исследования Константина Ерусалимского описывают эмигрантов XVI столетия. В XVIII веке из России в соседние страны переселялись старообрядцы, в XIX веке в Европу бежали оппозиционеры-разночинцы.

Однако политические бедствия прошлого столетия породили беспрецедентно масштабный исход. Лишь ХХ век создал ситуацию, когда за рубежом оказались не просто представители гонимых меньшинств — политических или религиозных, — а в подлинном смысле «другая Россия». В этом плане первая волна эмиграции стала самой значительной — потомки аристократов, священников, интеллигентов и белогвардейских офицеров, покинувших родину после революции, и сегодня играют важную роль в политике и культурных связях нашей страны.

VATNIKSTAN открывает цикл материалов, посвящённых истории адаптации и культурной жизни эмигрантов первой волны в странах Европы. Сегодня рассказываем, как принимали русских в сербской провинции королевства южных славян.

В поисках нового дома: эвакуация

В ноябре 1920 года более 120 кораблей вышли из портов Крыма и направились в сторону Константинополя. На борту находились белогвардейцы, члены их семей и сочувствующие белому движению. Незадолго до начала эвакуации Красная армия взяла Перекоп — основной стратегический пункт Крымского полуострова. Советские командармы призывали противников сдаться в обмен на помилование. Однако генерал Пётр Врангель, не доверяя обещаниям красноармейцев, принял решение оставить Россию. И не ошибся: после установления советской власти в Крыму на полуострове разразилась волна террора.

Крымская эвакуация — лишь один эпизод в куда более масштабном процессе, вошедшем в историю как русская эмиграция первой волны. Покидать родину жители бывшей Российской империи начали ещё в 1917 году, сразу после Октябрьского переворота. Кто-то был радикально не согласен с политикой Ленина, кто-то бежал от ужасов Гражданской войны. Массово покидали страну лишившиеся денег и статуса русские аристократы, представители интеллигенции, политические оппоненты большевиков.

Крымской эвакуации предшествовала так называемая «деникинская», названная по имени руководителя Вооружённых сил Юга России. В феврале 1920 года потерпевшие поражение части Антона Деникина покинули порты Одессы и Новороссийска и, как позднее войска Врангеля, устремились в Турцию.

Эмиграция не прекращалась даже по завершении Гражданской войны. Кто-то покидал Россию самостоятельно, многим приходилось просить разрешения у советских властей. Наиболее распространённые предлоги к отъезду — учёба и лечение за рубежом. Некоторые артисты не возвращались с гастролей: так, в 1928 году возвращаться из Германии откажется актёр Московского Художественного театра Михаил Чехов. В 1922 году произошла знаменитая высылка интеллигенции на «философских пароходах» — мыслители и учёные, потенциально опасные для советской власти из-за инакомыслия, были выдворены из страны.

По усреднённым оценкам исследователей, в первую волну эмиграции Россию покинуло порядка двух миллионов человек. Первой остановкой для большинства беженцев был турецкий Константинополь, однако задержаться надолго они там не смогли. В 1923 году Османская империя превратилась в республику. Обновлённую Турцию возглавил президент Мустафа Кемаль, за два года до этого заключивший договор «о дружбе и братстве» с РСФСР. Уже в 1925 году Кемаль поставил русских эмигрантов перед выбором: сдать экзамен на знание турецкого языка и получить гражданство либо вернуться в СССР. Был и третий путь — уехать дальше, в Европу или Америку.

Наибольшую опасность изменения в турецкой политике представляли для белой армии, временно разместившейся на островах вблизи Константинополя. Врангель, остававшийся во главе эвакуированных русских частей, понимал: ни одна европейская страна не захочет принимать такое количество иностранных военных. Тем более что многие бойцы белой армии рассчитывали скоро вернуться в Россию и осуществить реванш. И всё же нашлось государство, которое согласилось принять Врангеля, его штаб и многочисленных белогвардейцев. Такой страной стало Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (далее — КСХС), в 1929 году получившее более привычное название — Югославия.

Королевство южных славян

Распад империй стал одним из главных итогов Первой мировой войны. На территориях, некогда входивших в состав великих держав, создавались независимые национальные государства. Так, в 1919 году было образовано балканское Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, в состав которого вошли земли бывшей Австро-Венгерской империи — Босния и Герцеговина, Далмация, Хорватия и Славония. Ядром КСХС стала Сербия, столицей — сербский Белград. Кроме того, в составе королевства оказалась и Черногория. Как и Сербия, она была самостоятельным государством с 1878 года.

Культурная и историческая близость славянских народов делали королевство особенно привлекательным для русских эмигрантов. Кроме того, КСХС было одним из самых гостеприимно настроенных к беженцам государств. Сочувствие и даже симпатия к русским со стороны местного населения имели свои причины.

Российская империя сыграла ключевую роль в борьбе балканских народов за независимость в XIX веке. Берлинский конгресс, подтвердивший суверенитет Сербии и Черногории, последовал за победой России в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. С тех времён Россию с Сербией и Черногорией связывала тесная дружба, подкреплённая культурным обменом и династическими контактами.

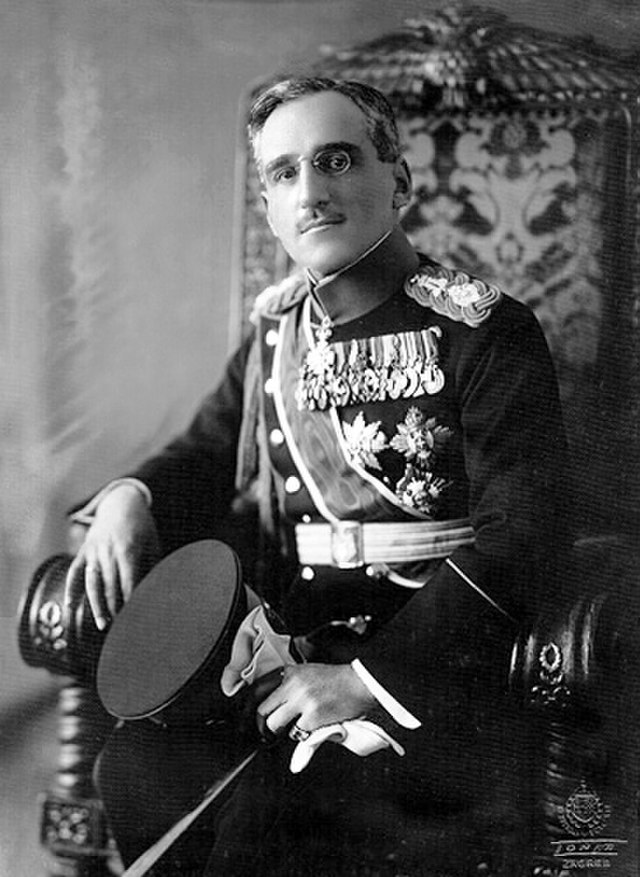

Дочь черногорского короля Николы I Елена обучалась в Смольном институте благородных девиц — позже она станет королевой Италии, — а будущий глава КСХС Александр I Карагеоргиевич закончил петербургский Пажеский корпус. Александра даже прочили в мужья великой княжне Татьяне Николаевне — дочери Николая II. Однако переговоры о браке отложили из-за начавшейся Первой мировой войны, а по её окончании Татьяны уже не было в живых. Став королём южнославянского государства, Александр Карагеоргиевич оказывал поддержку беженцам и остался в памяти эмигрантов покровителем русской диаспоры.

Сербам также было свойственно ощущение долга, связанное с участием России в Первой мировой. Политические и культурные связи подкреплялись представлением о братстве православных славянских народов. Поэтому, несмотря на тяжёлое положение в послевоенном КСХС, беженцам оказывали всяческую поддержку. Настроение сербского общества выразил глава правительства Никола Пашич, который в январе 1922 года на заседании Скупщины (парламента) заявил:

«Мы, сербы… благодарны великому русскому народу, поспешившему нам на помощь, объявившему войну и спасшему нас от гибели, которой нам угрожала Австро-Венгрия… Мы этого не можем забыть. Мы сейчас приняли русских эмигрантов, и мы их принимаем без различия, независимо от того, к какой партии они принадлежат, мы в это не вмешиваемся. Мы только желаем, чтобы они остались у нас, мы их примем как своих братьев».

Королевство официально разрешило въезд русских беженцев уже с 1919 года. Эмигранты получали финансовую поддержку не только от КСХС, но и от правительства Франции, сочувствовавшего белой гвардии. В мае 1920 года югославское правительство сформировало Государственную комиссию по делам беженцев, которая помогала переселенцам с поиском жилья и работы, выделяла пособия. Комиссия также организовала специальные курсы по профессиональной переподготовке. Вопросы, связанные с размещением армии Врангеля, курировало военное министерство королевства. Въезд русских в страну действительно никак не ограничивался — не существовало никаких квот или визового режима. В результате уже к февралю 1921 года в королевстве появилось 215 колоний беженцев.

Во время Гражданской войны некоторые эмигранты перебирались на Балканы по суше. Большая же часть из них попала в королевство из Константинополя в рамках организованных эвакуаций. Корабли с беженцами прибывали в три порта Адриатического моря: Дубровник, Бакар и Катарро (современный Котор) в Боко-Которской бухте. Многие из тех, кто прибыл в КСХС по морю, осели в небольших черногорских, хорватских и боснийских городках.

Согласно отчётам Государственной комиссии, на 1921 год в королевстве находилось уже около 45 тысяч выходцев из бывшей Российской империи. В январе того же года, в соответствии со специально изданным законом, свободное перемещение беженцев по стране было запрещено. Эмигрантам предлагалось поселиться в небольших населённых пунктах преимущественно на юге страны, там, где ощущалась острая нехватка кадров.

Пётр Врангель со своим штабом и солдатами прибыл в Белград в начале 1922 года. В небольшом городке Сремски Карловцы, вблизи сербской столицы, сформировался самостоятельный центр беженцев. Там расположились штаб Русского Общевоинского союза (РОВС, возглавленный Врангелем), который объединил все военные организации русской эмиграции, и Святейший Синод Русской Православной Церкви за рубежом (РПЦЗ). На протяжении последующих лет в КСХС и главным образом в Белград продолжали прибывать выходцы из России — в основном те из них, кто уже успел пожить в Константинополе, Берлине, Праге или другом европейском городе.

Бытовало мнение, что Балканы привлекают исключительно правые, монархические круги беженцев. Поэтесса-эмигрантка Зинаида Гиппиус описала его так:

«Естественный приют для монархистов, главное гнездо русских эмигрантов этого толка. Туда они стеклись, и там, в родственной атмосфере монархической Сербии, — расцветают. Марковцы и нововременцы, спаянные с карловчанами, вот кто даёт тон эмигрантскому кругу в Сербии, и тон этот совпадает с сербским».

Гиппиус взялась развенчать этот миф в статье «Письмо о Югославии», опубликованной в Варшаве в 1928 году. По её мнению, большинство белогвардейцев, нашедших приют в КСХС, оставались правыми только номинально — по принципу оппозиции к большевизму. Убеждённые же монархисты не имели в диаспоре веса:

«Подлинная реальность сегодняшнего дня: русские монархические организации в Югославии тихо распадаются, покрытые тенью. С культурной жизнью даже эмигрантской, не говоря о сербской, монархические круги почти не имеют контакта. В этих условиях о каком-либо влиянии, я думаю, не может быть и разговора».

Монархические и реваншистские настроения, конечно, присутствовали в военной среде. Белград поначалу воспринимался русской армией как временное пристанище перед триумфальным возвращением в Россию. Действия югославского правительства во многом способствовали таким настроениям. Оно проводило последовательную антикоммунистическую политику — КСХС стало последней европейской страной, признавшей СССР. Произошло это только в 1940 году, спустя много лет после смерти покровителя белогвардейцев Александра Карагеоргиевича.

До 1924 года в Белграде даже действовало старое российское посольство. Под давлением Москвы сербы вынуждены были официально закрыть его, а по факту просто переименовали в «Делегацию по защите интересов русских беженцев». «Делегация» продолжала размещаться в здании посольства, на фасаде которого всё так же развевался флаг Российской империи.

Старые кадры на новой родине

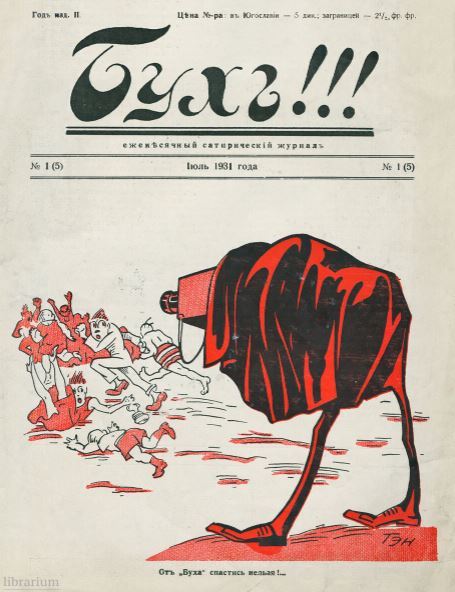

Практически сразу в Белграде возникли различные русские объединения, профессиональные союзы, союзы взаимопомощи. В целом по стране появилось около тысячи организаций, основанных членами диаспоры. Эмигранты пытались воспроизвести на чужбине привычный быт: посещали открытые соотечественниками рестораны, организовывали русские библиотеки и архивы, смотрели спектакли, поставленные режиссёрами из числа беженцев. В одной только столице КСХС издавалось множество русскоязычных периодических изданий: «Русская газета», «Новое время», «Возрождение», «Русское дело», сатирический «Бух!!!» и другие.

В Белграде проводились всевозможные конференции и выставки: IV съезд русских академических организаций за границей в сентябре 1928 года, съезд писателей и журналистов за рубежом в том же году, большая выставка русского искусства в 1930 году. На эти мероприятия приезжали эмигранты со всей Европы.

Однако страна, принявшая столько беженцев, сама переживала глубокий кризис после мировой войны. Пути сообщения были разрушены, сильно пострадали города, многие магистрали предстояло создавать с нуля. Бывшие белогвардейцы практически сразу включились в процесс восстановления КСХС. Части русской кавалерийской дивизии несли пограничную службу в королевстве. Многие военные направились на тяжёлые работы по строительству магистральных дорог и железнодорожных путей. Военные инженеры и офицеры легко находили работу на шахтах и заводах. Эмигрантская пресса широко освещала тяжёлый труд бывших кадетов и офицеров.

Наряду с военными, значительную часть диаспоры составляли представители интеллигенции, старой профессуры. До Крымской эвакуации на Балканы в основном переселялись учёные, инженеры, чиновники, представители духовенства. А югославское общество сильно нуждалось в подготовленных специалистах. Согласно данным исследователя эмиграции Алексея Арсеньева, из числа русских беженцев в КСХС около 75% имели среднее или высшее образование. В то же время половина местного населения даже не была обучена грамоте, так как страна всё ещё оставалась аграрной.

В 1920–1930‑е годы во многих городах, даже совсем небольших, трудились русские учителя, профессора, врачи и инженеры. Эмигранты легко получали работу в государственных учреждениях КСХС — министерстве строительных работ, военно-морских дел, путей сообщения. Правительство королевства сознательно принимало на службу подготовленных специалистов из России.

Русские преподаватели трудились в Белградском университете — например, порядка 30% преподавательского состава технического факультета приходилось на эмигрантов. Российские профессора демонстрировали желание социализироваться, погрузиться в местную культуру, в короткие сроки освоить язык. Уже с осени 1921 года многие преподаватели могли читать лекции не только на русском, но и на сербском. Содействовали этому и языковые курсы для эмигрантов при Белградском университете. Сербы же с удовольствием усваивали и популяризировали русскую культуру, которую беженцы привезли с собой. В межвоенный период в Белграде издавался журнал «Руски архив», знакомивший южных славян с культурой России.

Организация научной жизни оставалась для эмигрантов важным вопросом. Ещё в 1920 году в Белграде возникло Общество русских учёных во главе с профессором права Евгением Спекторским, бывшим ректором Киевского университета. Общество стремилось сохранить наследие отечественной науки, подготовить новых исследователей.

Благодаря стараниям учёных-эмигрантов в 1928 году появился Русский научный институт в Белграде. Он задумывался как своеобразный аналог Академии наук и финансировался королевским правительством. Первым председателем института стал профессор Спекторский. Социолог, философ и член партии кадетов Пётр Струве возглавил отделение общественных наук. Институт быстро стал ведущим научным учреждением эмиграции. «Записки», которые он издавал, помогали учёным регулярно публиковаться на русском языке — на чужбине делать это было всё труднее.

По образцу Общества учёных в 1920‑е возникают ещё около 15 профессиональных объединений. Появились Союз русских юристов, Русско-сербское общество врачей, Союз русских педагогов и другие организации, защищавшие специалистов диаспоры. Особенно многочисленным стал Союз русских инженеров, в котором к 1923 году состояло 460 человек. Его первым председателем стал Эдуард Кригер-Войновский, бывший министр путей сообщения Российской империи.

На улицах сербской столицы: эмигрантский след в архитектуре

Русские инженеры и архитекторы, состоявшие на государственной службе в КСХС или державшие частные строительные бюро, сыграли важную роль в архитектурном преображении межвоенного Белграда. Характерную для османских времён малоэтажную застройку с узкими извилистыми улицами сменили широкие проспекты. Появились монументальные гражданские и административные здания в духе необарокко и неоклассицизма. В разработке генерального плана сербской столицы в 1925 году участвовал киевский архитектор Георгий Ковалевский.

Одним из наиболее ярких градостроителей в истории Белграда стал Николай Краснов. Он успел сделать себе имя в дореволюционной России: будучи главным архитектором Ялты, он спроектировал Ливадийский дворец для Николая II.

С 1922 года Краснов приступил к работе в министерстве строительных работ королевства. Среди наиболее выдающихся его достижений — участие в проектировке важнейших административных строений Сербии, в том числе зданий парламента и министерства финансов.

Другим эмигрантским специалистом, облагородившим облик Белграда, стал Роман Верховский. В 1920 году поступил на госслужбу в КСХС, трудился в министерстве строительных работ, в дворцовом ведомстве, а также владел собственном бюро. В истории культуры межвоенной Сербии он известен главным образом как автор мемориалов памяти Первой мировой войны.

Некоторые архитекторы, такие как Григорий Самойлов, получили образование непосредственно в эмиграции, в Белградском университете. С 1933 по 1941 год Самойлов работал в собственном бюро, проектировал церкви и их внутреннее убранство, а также частные дома и заводские здания. Пережив в годы Второй мировой войны заключение в немецком концлагере, Самойлов до конца своей жизни (1989 год) продолжал заниматься архитектурой и преподаванием в Белградском университете.

Важнейшим событием в культурной жизни диаспоры стало появление Русского дома имени Николая II. Идея постройки получила поддержку от самого короля Александра. Здание Русского дома было построено по проекту Василия Баумгартена, бывшего начальника инженерных снабжений Добровольческой армии. Торжественное открытие, на котором присутствовали члены югославской королевской семьи, состоялось в 1933 году.

Русский дом в Белграде стал первым учреждением диаспоры, целью которого были сохранение и популяризация культуры эмигрантов за рубежом. В его стенах Русского дома разместился Русский научный институт, сюда же была перевезена большая библиотека. Здесь же работала русско-сербская гимназия. Внутри дома появились две памятные плиты — посвящение Николаю II на сербком языке и Александру I Карагеоргиевичу — на русском. После войны, уже в социалистической Югославии, здание было реконструировано по проекту Григория Самойлова.

Всего русские архитекторы спроектировали и построили больше 200 зданий в сербской столице. Так в 1920–1930‑е годы специалисты диаспоры во многом сформировали облик современного Белграда.

Русский шарм сербской сцены

Балет, опера, кинематограф — и в их становлении в Югославии принимали участие русские беженцы. Актёры, режиссёры и сценографы поступали на службу в Народный театр Белграда. Зачастую они плохо или вообще не владели сербским, что иногда вызывало ревность и негодование местных коллег. Актриса Лидия Мансветова, ставшая первой русской актрисой в труппе Народного театра в 1921 году, одна из немногих исполняла роли на сербском языке.

Важную роль в развитии белградской сцены сыграл Юрий Ракитин, имевший за плечами богатый опыт работы в России. С 1920 года он стал режиссёром Народного театра. В былые годы Ракитин работал в самой гуще театральной жизни Петербурга и Москвы, сотрудничал с Всеволодом Мейерхольдом и ставил спектакли в Александринском театре. Он смог многое дать театральной среде Белграда, которая только начинала формироваться. Под началом Ракитина были поставлены классические пьесы Чехова и Островского. Особое признание критики снискала постановка «Вишнёвого сада».

Юрий Львович был активным участником общественной жизни. Он участвовал в работе Союза русских писателей и журналистов в Белграде, был членом редколлегий эмигрантских изданий. Ещё Ракитин курировал мероприятия Русского дома, где появилась самостоятельная театральная сцена. В культурной среде было известно и имя супруги Ракитина — Юлии, актрисы и режиссёра. Именно она впервые поставила в 1930‑е годы в Белграде спектакли по произведениям советских авторов — «Квадратуру круга» Катаева и «12 стульев» Ильфа и Петрова.

В 1920‑е годы пережила расцвет сценография Народного театра. Художники-эмигранты предложили новый взгляд на театральные декорации, при котором они играют не менее важную роль в спектакле, чем режиссура. Белградская сценография была связана с именами Леонида Браиловского и его ученика Владимира Жердинского. Талант Жердинского получил признание и в смежных областях — так, он сотрудничал с крупнейшей сербской газетой «Политика» (которая издаётся по сей день) и имел славу одного из лучших карикатуристов страны.

Большой вклад эмигранты внесли в развитие сербской оперы. Опера как жанр была известна на Балканах, однако, наряду с балетом, не пользовалась спросом у зрителей и театральных деятелей. Артисты, ранее выступавшие в Мариинском и Большом театрах, познакомили сербов с классическими русскими оперными произведениями. Именно благодаря их труду в 1920‑х появилась местная школа оперы.

Конечно, многие артисты воспринимали Белград как временное место работы и затем переезжали во Францию, Италию или США. Однако были и те, кто остался в Сербии вплоть до Второй мировой войны, а то и после. В их числе были Павел Холодков, Лиза Попова, Софья Драусаль. Эти артисты, несмотря на русское происхождение, вошли в историю сербской оперы как «свои». В то же время главной претензией к ним со стороны местных жителей оставалось нежелание эмигрантов учить язык. Этот факт давал критикам повод писать, что русские больше повредили становлению национальной сербской оперы, чем способствовали.

Поначалу публика относилась критически и к балету — непривычно раздетые артисты, исполняющие танцевальные номера казались чем-то скандальным. Однако постепенно балет, как и опера, прочно вошёл в сербскую культуру. Эмигранты понемногу приучали зрителей — для начала вводили короткие балетные сцены в классические постановки Народного театра. Хореографию артистам преподавала петербургская балерина Елена Полякова, воспитавшая целое поколение белградских танцоров.

Сегодня Белград по-прежнему остаётся центром притяжения русской эмиграции. Однако область расселения беженцев в КСХС выходила далеко за пределы столицы. В следующем материале мы расскажем о быте, занятиях и адаптации эмигрантов на южной периферии королевства — в современной Черногории.

Читайте также «Борис Скосырев: калиф на час для Андорры».