«…Политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно…» — описывал беседы в ночлежке писатель Максим Горький в рассказе «Бывшие люди» в конце XIX века. В это время российские военные, на фоне напряжённых отношений с Великобританией, разрабатывали планы возможного удара по «жемчужине британской короны». Впервые такого рода проект появился ещё в эпоху наполеоновских войн, а пришедшие к власти в России в 1917 году большевики переняли «эстафету», надеясь поднять индийский народ на борьбу с колонизаторами. Сменилось правительство, но не суть внешней политики России — Ленин унаследовал те же проблемы, что существовали при империи.

«Омыть ноги в Индийском океане» — цитата, приписываемая Владимиру Жириновскому, хорошо показывает, что в головах у многих россиян на уровне мифа ещё живёт эта цель. По степени популярности она, конечно, уступает идее о православном Царьграде, однако, в отличие от неё, позволяет поддерживать мысли о непобедимой русской армии, способной совершить невозможное.

О попытках России укрепить своё присутствие в Индии и конкуренции с другими европейскими империями — в материале Никиты Николаева.

Контакты России и Индии. «Окно в Азию»

Первым задокументированным контактом подданных России и Индии принято считать знаменитое путешествие тверского купца Афанасия Никитина, которое тот описал в книге «Хождение за три моря». До этого времени об азиатской стране русские узнавали лишь по описаниям иностранцев, которые переписывались в светские книги. Благодаря им в России сложился образ фантастической Индии — богатой страны, в которой обитали невероятные животные.

В истории Русского государства Индия, хоть и опосредовано, сыграла большое значение. В результате поисков морского пути в Индию в Москве в 1551 году открылось английское торговое представительство и между странами была налажена активная торговля. Одновременно Москва пыталась установить дипломатические отношения с империей Великих Моголов. Однако только в 1695 году русская торговая экспедиция во главе с Семёном Маленьким добилась аудиенции у императора Аурангзеба.

Установление прямых контактов с индийским государством стало причиной взрыва интереса к региону. Торговля с азиатской страной сулила крупные доходы. На протяжении первой половины XVIII столетия русским экспедициям в Центральной Азии и дипломатам, действовавшим в Персии, предписывалось, помимо выполнения прямых обязанностей, зондировать почву для прокладки торговых путей в Индию. Персидский поход, предпринятый Петром I в 1722 году, должен был реализовать амбициозные планы императора установить прямой торговый маршрут в Индию, который стал бы удобным транзитом для азиатских товаров, шедших в Западную Европу. Несмотря на то что Россия смогла по его итогам закрепиться на западном берегу Каспийского моря, «отворить ворота в Азию» не получилось. Это произошло во многом из-за просчёта царя, считавшего, что Каспий связан с Индией некоей рекой.

Индийская экспедиция Павла I

С течением времени, когда британское владычество на полуострове Индостан становилось прочнее, почти никто не осмеливался оспорить британскую монополию на торговлю индийскими товарами. Регион постепенно превращался в одну из главных опор могущества английской колониальной империи. Полное подчинение было достигнуто в ходе противоборства с другими европейскими державами, прежде всего Францией, которая в середине XVIII века владела территориями на западном берегу Индостана. Из-за постоянных войн с Великобританией их площадь уменьшалась.

Противостояние европейских держав в Азии продолжилось в эпоху наполеоновских войн. Бонапарт был крайне заинтересован не только в возвращении французских колоний в Индии, но и в давлении на Великобританию в Азии. В 1801 году у тогдашнего консула появился неожиданный союзник. Пришедший к власти в России император Павел I резко сменил внешнеполитические ориентиры, порвал отношения с бывшими союзниками по антифранцузской коалиции и пошёл на сближение с Наполеоном.

Именно тогда на повестке дня появился план о совместном вторжении в Индию русских и французских войск. Неизвестно, кто стал инициатором этой кампании. Согласно наиболее распространённой среди историков версии, план был разработан в короткие сроки в Санкт-Петербурге. Согласно ему, объединённые русско-французские корпуса общей численностью в 70 тысяч человек (50% русских и 50% французов) после соединения у Царицына должны были отправиться в долгий поход. После этого войска по Волге и Каспийскому морю планировалось отправить в Персию, затем через афганские территории они выходили к западным границам Британской Индии.

Стоит отметить, что французы ещё в конце XVIII столетия рассуждали о возможном ударе по «жемчужине британской короны» и искали потенциальных союзников для реализации этого мероприятия. В 1791 году через принца Нассау-Зигена, служившего на русском флоте, ко двору императрицы Екатерины II прибыл план за авторством Рея де Сен Жени, о котором практически ничего не было известно. По проекту русская армия должна была вторгнуться в Индию из Центральной Азии, а в Кашмире объявить о восстановлении империи Великих Моголов. Хотя императрица и заинтересовалась планом, от него в итоге отказались из-за излишней амбициозности и сложностях при реализации.

Но, вероятно, сын Екатерины был знаком с проектом Сен Жени. Павел известил о своих планах Наполеона, однако в Париже холодно отнеслись к инициативе российского императора. Французы посчитали переход слишком тяжёлым — шутка ли, им пришлось бы пешком преодолеть тысячи километров. Павел не считал план невыполнимым и не обращал внимание на сопутствующие трудности. Не дожидаясь ответа Наполеона, в январе 1801 года император приказал атаману Войска Донского графу Василию Орлову выдвигаться по направлению к Бухаре и Хиве. «Всё богатство Индии будет вам за сию экспедицию наградою», — обещал казакам Павел I.

В поход отправилось чуть больше 25 тысяч казаков. Практически с первых дней экспедиция оказалась сопряжена с большими трудностями. Внезапно наступившая оттепель размыла дороги, грязь затрудняла движение артиллерии. Распутица заставляла импровизировать командиров в поисках наиболее удобных маршрутов, из-за чего вскоре возникла путаница. Не лучше оказалась ситуация с продовольствием: неурожайный прошлый год привёл к тому, что многие казаки начали голодать.

В марте войска достигли Саратова, а авангарды находились уже у Оренбурга. Вскоре известия об убийстве Павла I и воцарении его сына Александра достигли графа Орлова, а вместе с ними — приказ возвращаться на исходные пункты дислокации:

«Со всеми казачьими полками, следующими с Вами по Секретной экспедиции, возвратиться на Дон и распустить их по дома».

Путь обратно оказался столь же труден. Местные жители, у которых казаки забирали плавсредства и фураж, часто жаловались чиновникам на то, что вещи возвращались хозяевам со значительными повреждениями.

Стоимость «индийской авантюры» Павла можно оценить почти в два миллиона рублей (для сравнения, смета на постройку Казанского собора составляла 2,8 миллиона). Из них только на фураж, провиант и жалование казакам ушло более 1,6 миллиона. Россия разорвала отношения с Францией и вновь присоединилась к антинаполеоновской коалиции. Впоследствии Бонапарт жалел о том, что русский поход на британские колонии не состоялся. Уже во время ссылки на острове Святой Елены он говорил:

«Если бы Павел остался жив, вы бы уже потеряли Индию».

Однако неудавшаяся кампания имела далеко идущие последствия: с этих пор британские чиновники осознали, что Россия может нести угрозу их азиатским владениям. Опасения усилились во время так называемой «Большой игры».

«Большая игра» и стратегия России в отношении Индии

Распространение российского влияния на Кавказе и в Центральной Азии сильно заботило британских чиновников и военных. Угроза Индии стала главной причиной для Великобритании укреплять колониальные границы. Королевство пыталось включить в сферу влияния Афганистан и воспрепятствовать проникновению России в Хиву и Бухару. Стартом «Большой игры» можно считать 1812 год, когда русские войска столкнулись с персидскими силами, при которых находились британские инструкторы. На протяжении всего этого времени в воздухе витала возможность русского вторжения в Индию.

Однако в Петербурге помнили, с какими трудностями столкнулся экспедиция Орлова, поэтому о возможном походе на британские азиатские колонии не задумывались. Ситуация изменилась после прямого конфликта Лондона и Парижа — Крымской войны. Завоевание Бухарского и Хивинского ханств и выход к границам Афганистана, который британцы к этому времени уже пытались покорить без особых успехов, привели к тому, что Россия оказалась в непосредственной близости к Индии. Из-за напряжённых отношений двух стран появились различные планы возможного похода.

Во многом идея нанести удар по «жемчужине» Великобритании вновь возникла в российском военном дискурсе благодаря генералу Михаилу Скобелеву. В 1877 году, незадолго до начала Русско-турецкой войны, он составил служебную записку, в которой описывал преимущества удара по Индии:

«Не может быть сравнения между тем, чем мы рискуем, решаясь демонстрировать против англичан в Индии, и теми мировыми последствиями, которые будут достоянием в случае успеха нашей демонстрации…»

Скобелев также считал, что нападение на «жемчужину короны» способно поколебать её лидирующее положение в «мировом концерте»:

«Потрясение владычества англичан в Индии не только причинит вред и ослабит врага нашего, но может даже вполне уничтожить значение Англии».

Великобритания не была заинтересована в тотальном военном поражении Османской империи. В феврале 1878 года в Мраморном море появилась британская эскадра. Для «симметричного ответа» больше всего подходила Центральная Азия. Состоялся так называемый Джамский поход. Его целью стала демонстрация Великобритании намерений вторгнуться в Индию. Это не помогло России избежать пересмотра мирного договора с Османской империей на Берлинском конгрессе, но показало, что не стоит недооценивать центральноазиатский театр военных действий.

Британцы также обратили внимание на то, что Россия может нанести удар по Индии. Газеты в 80‑е годы XIX века писали:

«…с таким соседом на границе Индии Великобритании стоит быть внимательней в европейской политике».

В 1884 году в Британии ограниченным тиражом вышла книга генерал-квартирмейстера индо-британских войск Чарльза Макгрегора «Оборона Индии». Макгрегор детально разбирал сложившееся в регионе положение и приходил к выводу о том, что Великобритания не сможет считать владения в Индостане в безопасности, пока Россия будет присутствовать в Центральной Азии и на Кавказе.

В то же время в отношениях между двумя странами вновь разразился серьёзный кризис. После присоединения Мервского и Ахалтекинского оазисов Россия получила удобные стратегические точки, которые могли стать пунктом сбора экспедиционного корпуса в случае войны с Великобританией. В 1885 году споры возникли вокруг оазиса Пандждех, который считался закреплённым за Афганистаном. Несмотря на то что российские дипломаты уверяли англичан, что русские войска не будут атаковать этот пункт, где был сосредоточен небольшой отряд с британскими инструкторами, сражение всё же состоялось. Казаки под руководством генерала Александра Комарова заняли оазис. Провокацию англичане «проглотили», признав Пандждех российской территорией.

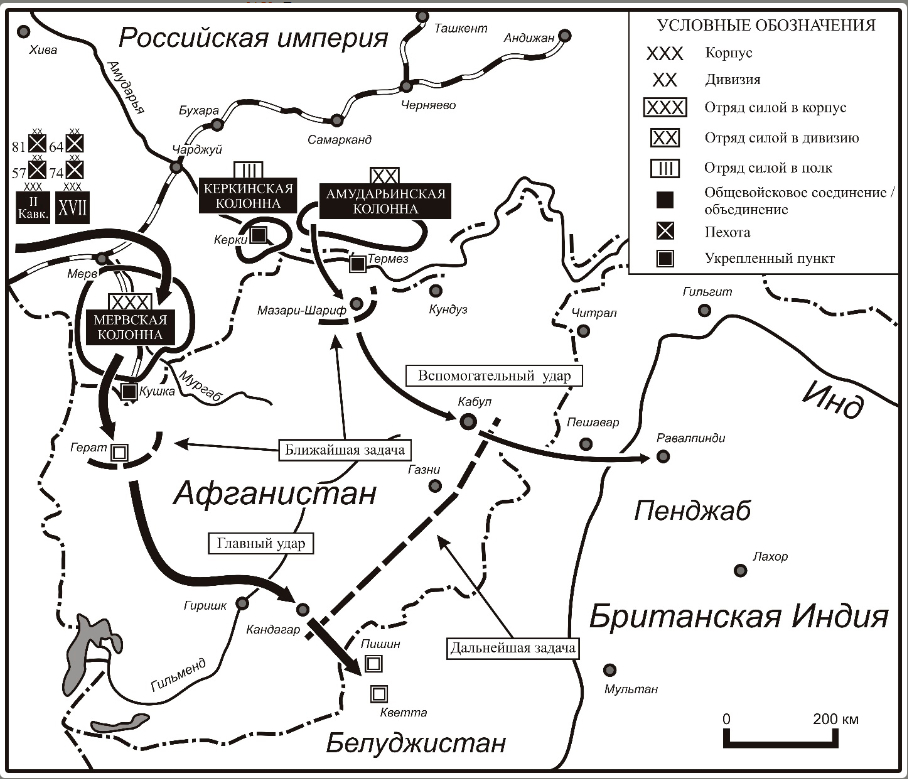

Кризис вынудил Главный штаб в Петербурге составить план на случай открытой войны с Великобританией в Азии. Это было поручено ветерану туркестанских кампаний генерал-майору Алексею Куропаткину. План был разработан на основе мобилизационного развёртывания, подготовленного Главным штабом к 1 апреля 1885 года. Куропаткин предлагал в случае войны сформировать Отдельный Закаспийский корпус, которому перед нападением на Индию предписывалось оккупировать Афганистан. В течение двух десятилетий план генерала считался руководством к действию в случае прямой войны с Великобританией. На его основе шло и военное развитие Закаспийского края: была сооружена Среднеазиатская железная дорога, увеличивалась численность дислоцированных войск, сооружались новые и модернизировались старые крепости. Одновременно с этим российские военные занимались активной разведывательной деятельностью, в особенности в Афганистане.

Каждый серьёзный кризис с участием Великобритании приводил к уточнениям плана Куропаткина, в которых генерал участвовал лично. Это происходило, например, во время Фашодского инцидента 1898 года в ходе которого Париж и Лондон столкнулись с серьёзной проверкой своих взаимоотношений. Готовая прийти на помощь союзнице-Франции, Россия уточнила мобилизационные предписания и направления главных ударов. Именно тогда впервые прозвучала численность войск, которые могли пройти через Афганистан и вторгнуться в Индию, — 350—500 тысяч человек.

В 1907 году Россия и Великобритания подписали конвенцию о разграничении сфер влияния в Центральной Азии. Несмотря на начавшуюся нормализацию отношений, генштаб постоянно дополнял план ведения боевых действий в Афганистане и Индии с учётом данных разведки. Поражение в Русско-японской войне также стало причиной небольших дополнений в плане Куропаткина: сменились основные направления ударов, большее предпочтение отдавалось активной обороне на территории Афганистана. Однако факт оставался фактом — вплоть до начала Первой мировой войны русские военные считали столкновение с британцами в Центральной Азии более чем реальным.

План Льва Троцкого

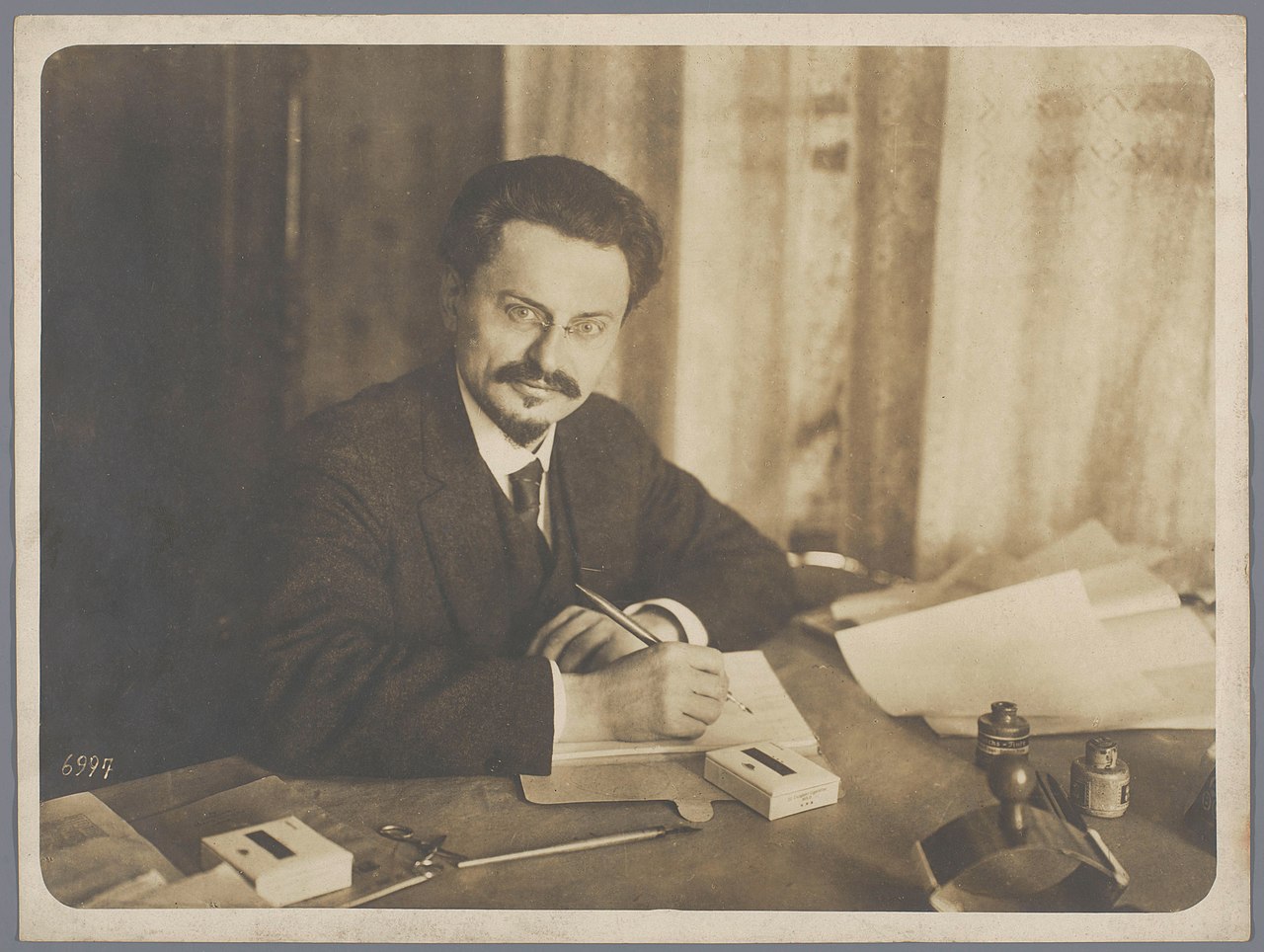

В 1914 году противостояние России и Великобритании приостановилось. Оно возобновилось с новой силой после Октябрьской революции и прихода к власти большевиков. «Большая игра» теперь приобрела идеологическую окраску. В 1919 году Москве стало ясно, что революция в Европе захлебнулась: коммунистические движения были разгромлены. Некоторые большевики предложили обратить взор на Восток. В их числе был создатель Красной армии Лев Троцкий.

5 августа 1919 года военный нарком направил секретный меморандум в ЦК РКП(б), в котором поделился мыслями о способах распространения мировой революции. Помимо прочего, он писал:

«…дорога на Индию может оказаться для нас в данный момент более проходимой и более короткой, чем дорога в советскую Венгрию».

Троцкий предлагал сосредоточить в Туркестане военный и политический штаб будущей «азиатской революции», а также перебросить в регион конный корпус численностью в 30—40 тысяч человек. При этом нарком ссылался на мнение «одного серьёзного военного работника». Современные историки считают, что им мог быть Михаил Фрунзе.

Однако для реализации возможного похода следовало упрочить положение в Центральной Азии — установить советскую власть в Туркестане и наладить отношения с Афганистаном. Вторая задача была решена сравнительно быстро. Дипломатические отношения с эмиром Амануллой были установлены уже осенью 1919 года (в это время Афганистан вёл войну с Великобританией), а в 1920 году был разгромлен Бухарский эмират.

Однако укрепление советского влияния в Центральной Азии вызвало недовольство эмира, который лелеял надежду объединить мусульманское население региона под своим скипетром. Афганистан стал опорной базой для отрядов басмачей, периодически вторгавшихся в пределы Хорезмской и Бухарской народных советских республик. В этих условиях о возможном походе на Индию речь уже не велась. Окончательно эти идеи были отложены в долгий ящик после нормализации отношений Советской России и Великобритании в 1924 году и подписания торгового договора. С этого момента Москва пыталась распространять коммунистические идеи не силой оружия, а с помощью Коминтерна.

Рекомендованная литература:

Евгений Юрьевич Сергеев. Большая игра, 1856—1907: мифы и реалии российско-британских отношений в Центральной и Восточной Азии. М., 2012.

Читайте также «Русский „Дикий Восток“. Как Российская империя полтора века покоряла Чукотку».