В первые десять лет советской власти «половой вопрос» громко обсуждался в обществе, прессе, научных работах и на публичных лекциях. Он возник из реформ в сфере брака и женского равноправия — важной части марксистского революционного проекта. Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Александра Коллонтай и другие партийные деятели предлагали свои концепции советской гендерной утопии, однако воплотить в жизнь их идеи оказалось не так просто.

В 1928 году в Ленинграде вышла книга «Кто виноват? Парадоксы о половом влечении, любви и браке» Леонида Ларионова, известного под псевдонимом Сэвли. Автор выразил в ней оригинальный взгляд на сексуальные и гендерные изменения, произошедшие в России после Октябрьской революции. VATNIKSTAN представляет переиздание книги советского журналиста, скоро она появится в продаже.

В преддверии этого события Евгений Беличков рассказывает, как власть пыталась примирить идеи государственного контроля повседневной жизни с идеалом сексуальной свободы, а свободу — с личной самодисциплиной.

Всем научились пользоваться люди, только не научились пользоваться свободой. Может быть, бороться с нуждой и крайней необходимостью гораздо легче, чем со свободой. В нужде люди закаляются и живут мечтой о свободе. Но вот приходит свобода, и люди не знают, что с ней делать.

Михаил Пришвин (1873–1954)

Свобода и закон

Ключевым вопросом Великой российской революции 1917 года стал вопрос о свободе. Лидеры Февраля обещали подданным свободу от произвола царя, бюрократии и полиции. Большевистские теоретики настаивали, что политических свобод недостаточно, пока существуют иные формы власти: фабрикантов над рабочими, мужчин над женщинами и так далее.

В 1918 году вышла программная работа Ленина «Государство и революция». Она постулировала конечной целью коммунистов создание общества, свободного от дегуманизации и исключения больших групп людей из социально-политической жизни: женщин, бедняков. Владимир Ильич мечтал о создании социума, где исчезнет «всякая надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека другому <…>, ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности без насилия и без подчинения». Образованные большевики считали сексуальность и гендерное равноправие важнейшей сферой для грандиозных реформ.

Современный читатель, интересующийся «большевистской сексуальной революцией», вспомнит полиаморный союз Маяковского и супругов Брик, нудистское движение «Долой стыд!», «теорию стакана воды» и другие примеры свободы пола и тела в Советской России. Однако эти явления были лишь поверхностной стороной гораздо более глубоких трансформаций.

Краеугольным камнем советской гендерной политики стал отказ от старой, репрессивной формы брака. Брачное законодательство Российской империи порождало юридическое неравноправие супругов, предписывая жёнам всесторонне подчиняться мужу. Правда, правоспособность и дееспособность жён не отменялась полностью: к примеру, супруга могла подать иск на «благоверного».

Огромное недовольство у царских подданных вызывала сознательно усложнённая имперскими структурами процедура развода. Во-первых, закон признавал весьма ограниченное число поводов к разводу. Во-вторых, бракоразводные дела находились в юрисдикции духовных ведомств империи. Большинство подданных номинально числились православными — на практике они могли совсем холодно относиться к религии, но внеисповедное состояние по закону было невозможным. Дела о разводе для них рассматривал Священный Синод и подчинённые ему структуры, заинтересованные в сохранении брачных союзов и искусственно затруднявшие их расторжение. За супружескую измену (прелюбодеяние) могли наказать как за уголовное преступление.

Имперский закон не поспевал за переменами в обществе: идея «святости брака» давно не казалась людям бесспорной. Интеллектуалы-разночинцы игнорировали юридические процедуры и сходились с новыми возлюбленными, формально оставаясь в старом браке. В конце XIX — начале ХХ века ряд громких скандалов, связанных с разводами, прокатился в кругах элиты. В 1891 году Сергей Витте женился на разведённой Марии Лисаневич — этот шаг чуть не стоил ему карьеры. Щекотливость ситуации добавляло то, что министр вступил в отношения с Лисаневич ещё до распада её старого брака. В 1907–1909 годах похожая история произошла с генералом Сухомлиновым, который захотел жениться на замужней женщине Екатерине Бутович. Развод Бутовичей сопровождался политическим скандалом: в дело вмешался сам Николай II и надавил на Синод, заставив решить вопрос в пользу генерала.

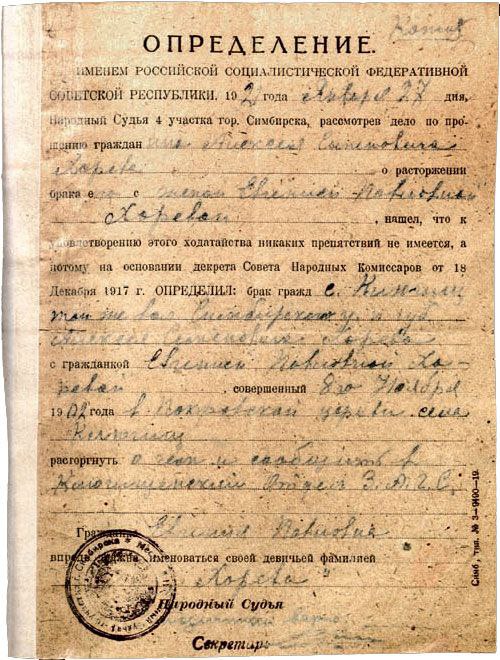

Уже в декабре 1917 года декретами Советской власти церковную регистрацию супружеского союза отменили и заменили гражданской, а процедуру развода максимально упростили. Конституция РСФСР 1918 года закрепила принцип равноправия мужчин и женщин. Новые законы дали женщинам право на всестороннее образование, свободный труд и равную с мужчинами оплату за него.

В 1918 году был принят кодекс законов «Об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», который закрепил либерализацию права в гендерной области. Он также предупреждал о возможных негативных последствиях резкого снятия прежних ограничений, связанных с материальной нуждой и рождением детей. Так, согласно статье 130, после развода более состоятельный из бывших супругов должен был поддержать второго, если тот попадал в материальную нужду.

Новый закон также обязывал родителей содержать малолетних детей, исходя из уровня их доходов — вне зависимости от того, состоят ли оба родителя в браке и состояли ли в нём вообще когда-либо. Если мать сожительствовала с несколькими мужчинами одновременно (статья 144), ответственность по расходам, связанным с беременностью и выращиванием ребёнка, ложилась на всех разом.

И всё же советский правовед Александр Гойхбарг уже в 1920 году признавал, что, если отец не хотел быть узнанным, его родство с детьми можно было установить лишь на основе косвенных свидетельств.

Эрос, экономика и свобода: «новая половая мораль» Александры Коллонтай

Большевики, как правило, сходились во мнении, что юридическую и экономическую основу неравенства женщин и мужчин в браке нужно уничтожить. По словам Ленина, приведённым в воспоминаниях Клары Цеткин, «гнёт законов буржуазного государства о браке и семье отягчает зло и обостряет конфликты. Это гнёт „священной частной собственности“». Они также понимали, что подобные реформы не останутся без последствий: вся система сексуальных, романтических и семейных отношений в итоге изменится.

Партийные интеллектуалы — наследники элитарной литературной и культурной традиции — разделяли идеал «высокой» любви, эмоционально окрашенного союза между мужчиной и женщиной. Они считали, что отношения между полами должны строиться на чём-то более масштабном и важном, нежели праздный, физиологический сексуальный интерес. При этом на брак и семью они смотрели по-разному — некоторые полагали, что это приметы «старого мира», которые сковывают личную свободу супругов, а значит, мешают психологической близости. В конце концов, в Российской империи брак был именно таким институтом.

Подробнее всего теорию «новой любви» и «новой половой морали» разработала Александра Коллонтай, прочно увязывая её с реформами в экономике. Потомственная дворянка по происхождению, она посвятила себя исследованию и реформе рабочего быта. В 1916 году она выпустила полноценную монографию «Общество и материнство», где подробно описывает систему страхования беременных и родивших работниц в каждой из стран Европы. Коллонтай прекрасно разбиралась в специфике отраслей промышленного производства, а суждения подкрепляла статистическими таблицами. Разбирая сильные и слабые стороны зарубежного опыта, она предлагала комплекс реформ для защиты матерей-работниц в России.

Рабочие семьи целиком зависели от фабричного заработка. В результате женщины, рожая, встают перед выбором: либо потерять значительную часть дохода, либо работать — подвергая риску своё здоровье и здоровье ребёнка. Коллонтай отмечала, что в этих условиях рабочие откладывали заключение брака, ограничивали или вовсе отказывались от рождения детей.

Коллонтай считала, что рабочие, а в особенности работницы, нуждаются в прочной экономической опоре. Пролетарские семьи всецело зависят от «социального коллектива» — стало быть, он должен обеспечить матерей всем необходимым. В проекте большевички «государство и общины» были призваны создать убежища для беременных и кормящих, наладить работу медицинских консультаций, обеспечить выдачу детского молока, создать сеть яслей и детских садов, обеспечить матерям достойное денежное пособие.

Уже в годы Гражданской войны эти меры поддержки матерей действительно появятся в РСФСР. Руку к ним приложила и сама Коллонтай, в 1917–1918 годах занявшая пост наркома государственного призрения. Но первые же годы реформ показали, что «коллективное воспитание» порождает массу негативных издержек. По словам историка Александра Шамигулова, изучавшего детские учреждения в Казанской губернии:

«Как свидетельствуют документы, детские учреждения снабжались не достаточно, поэтому не хватало предметов первой необходимости — продуктов питания, одежды и обуви. Дети были фактически беззащитны перед произволом работников, которые не стеснялись, используя положение, торговать выделяемыми продуктами на „чёрном рынке“. Все это демонстрирует неоднозначность и противоречивость становления новой системы дошкольного воспитания».

Впрочем, Коллонтай считала, что охранять одно материнство мало. Она требовала запретить наёмный труд девочек до 16 лет, женскую работу в ночные смены, ограничить вредные (отравляющие) производства, ввести факультативный отдых для женщин на один-три дня во время менструации.

Важной идеей для Коллонтай была материальная независимость женщин. По её мнению, ощущение финансовой устойчивости работницей оздоровило бы и романтические отношения:

«Можно ли удивляться, что <…> женщина всячески стремится привязать к себе мужчину, отца её ребёнка, чтобы переложить на его плечи издержки по содержанию младенца? Со своей стороны мужчина идёт на эту уступку <…> часто не столько из любви к женщине и ребёнку, сколько из чувства долга. Не будь „последствий“, свободно сошедшиеся люди мирно разошлись бы в разные стороны. <…> Насколько иной характер носили бы отношения между полами в рабочей среде, если бы вопрос о „последствиях“ не играл бы решающей роли при определении брачного союза и не ковал бы насильственной цепи там, где вся ценность отношений построена на внутренней свободе».

Идеал романтических отношений Коллонтай видела в эмоциональной свободе, в искренности чувств. Капиталистическая культура, считала она, явным образом этот идеал искажала и калечила:

«Мы, люди капиталистически-собственнического века, века резких классовых противоречий и индивидуалистической морали, все ещё живём и мыслим под тяжёлым знаком неизбывного, душевного одиночества… Человек, убегающий от душевного одиночества, наивно воображает, достаточно „воспылать любовью“, достаточно предъявить свои права на другого человека, чтобы обогреться в лучах редкого блага — душевной близости и понимания. Мы, индивидуалисты, с огрубевшей в вечном культе своего „я“ душою, <…> претендуем всегда на своего любовного „контрагента“ целиком и без раздела, а сами не умеем соблюсти простейшей формулы любви: отнестись с величайшей бережливостью к душе другого».

Коллонтай отнюдь не была противницей брака — но считала, что если он и должен существовать, то только «по любви». Чтобы сделать это возможным, требовалась коренная перестройка экономики и культуры. Но «традиционная» викторианская модель отношений — «один брак на всю жизнь» — давала сбой и без этого. Возник глубокий социальный запрос на трансформацию сексуальных и семейных отношений. В работе 1919 года «Отношение между полами и классовая борьба» Коллонтай констатирует:

«Сексуальный кризис неразрешим без коренной реформы в области человеческой психики, без увеличения в человечестве „любовной потенции“. Но это психическая реформа всецело зависит от коренного переустройства наших социально-экономических отношений на началах коммунизма.

…какие только формы брачного и любовного общения не примеривает к себе современное человечество, и, однако, сексуальный кризис от этого ни на йоту не смягчается. Такой пестроты брачных отношений ещё не знавала история: неразрывный брак с „устойчивой семьёй“ и рядом преходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке и открытое сожительство девушки с её возлюбленным — „дикий брак“, брак парный и брак „втроём“, и даже сложная форма брака „вчетвером“».

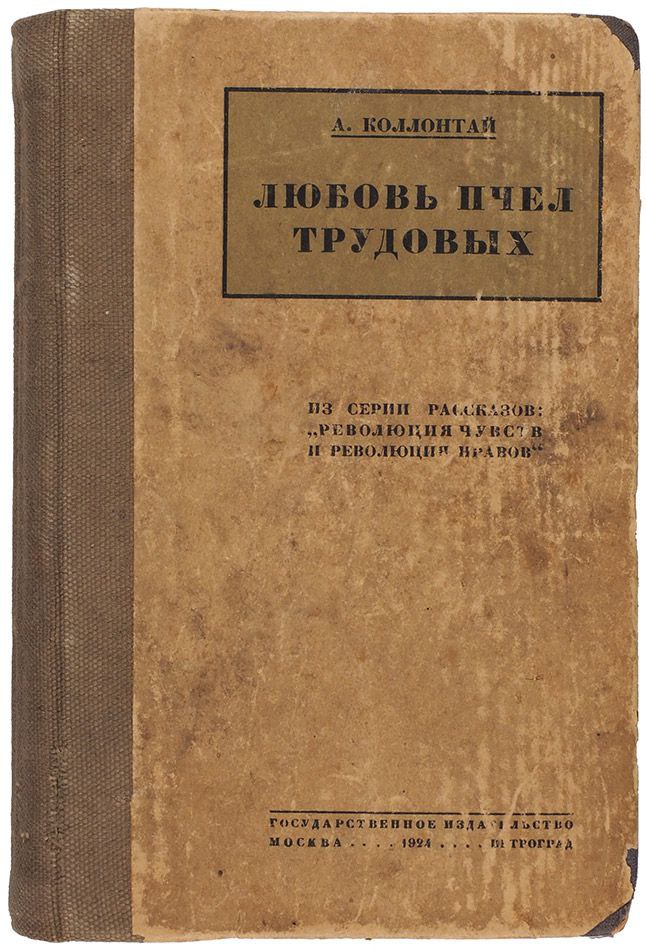

Знаменитая статья 1923 года «Свободу крылатому Эросу!» — финальный итог долгих размышлений Коллонтай о переменах в «половой морали». «Крылатый Эрос» — это идеал сексуальности, построенной на глубоких эмоциональных переживаниях и душевной близости, а также на экономическом равенстве. Большевичка мечтала об обществе, где мужчина и женщина смогут вступать в свободный союз, основанный на любви и взаимном уважении, и так же свободно расходиться без бремени излишних условностей. «Формальные границы любви» и «собственничество» Коллонтай отвергала: количество партнёров в отношениях не имеет значения, если их союз основан на искренних чувствах, а не на «похоти».

Воспитание детей Коллонтай предлагала оставить обществу и государству, призванным создать «новые формы быта»: учреждения для детей, общественные кухни и так далее. Женщина, лишённая диктата «кухонного рабства», максимально вовлечётся в трудовую деятельность, что даст ей ключ к материальной независимости.

Идея «коллективного труда» в большевистской мысли порождала сложную диалектику соотношения индивидуальной свободы и самодисциплины. В речи 1920 года о «Задачах союзов молодёжи» Ленин заявлял: «На место старой муштры, которая проводилась в буржуазном обществе вопреки воле большинства, мы ставим сознательную дисциплину рабочих и крестьян». Мысля в том же духе, Коллонтай считала, что «свобода любви» не должна вести к «половой анархии». По её мнению, сексуальные отношения, не окрашенные эмоциональными переживаниями, ведут к «телесному истощению» и потому должны быть искоренены как помеха коммунистическому труду:

«…провозглашая права „крылатого Эроса“ (любви), идеология рабочего класса вместе с тем подчиняет любовь членов трудового коллектива друг к другу более властному чувству — любви-долгу к коллективу».

Кризис нестабильности и «моральная паника»

Политические и культурные перемены давали плоды. Так, историк Александр Рожков отмечает постепенное снятие табу с женской сексуальности: «Революция раскрепостила сексуальность не только у юношей, но и у девушек, которые были активными инициаторами половых контактов».

В то же время радикальные реформы и идеология освобождения дали неожиданный негативный эффект. Резкое ослабление контроля над сексуальным поведением привело к росту числа разводов, абортов, сирот, матерей-одиночек. Отмена церковного брака вызвала волну правового нигилизма, в особенности среди мужчин: гражданские брачные союзы заключались и разрывались абсолютно беспорядочно.

Аборты, легализованные в стране в 1920 году и признанные бесплатными, породили огромный наплыв девушек в медицинские учреждения. Советское здравоохранение не справлялось с потоком, так что уже в 1924 году абортивные услуги стали искусственно ограничивать. Так, в Ленинграде сформировали специальные комиссии,

устанавливающие очерёдность на операцию. Но в условиях послевоенной нужды, при отсутствии твёрдой поддержки со стороны мужчин-партнёров очереди на аборт лишь росли.

Контрацептивы из-за плохой экономической ситуации 1920‑х не производили в нужном количестве. Более того, использование противозачаточных средств ещё не стало культурной нормой. Привычными они были, пожалуй, лишь для столичных городов, где в 1908–1914 годах их активно рекламировала пресса.

Партийная деятельница Софья Смидович отмечала: отцы всё чаще устранялись от помощи беременным и родившим комсомолкам, ставя тех в незавидное материальное и карьерное положение. Появление госпатронажа для материнства воспринималось многими мужчинами как повод сбросить с себя ответственность за женщин. Смидович настаивала, что отвечать за ребёнка должны оба родителя, поскольку «детей <…> государство долго будет ещё не в силах взять на свой кошт».

Города, населённые «революционной молодёжью», захлестнула гендерно-сексуальная беспорядочность. Как отмечает Наталья Лебина, в 1920‑е годы мегаполисы столкнулись с волной изнасилований, нередко групповых. Одну из причин роста эксцессов насилия исследовательница видит в резком исчезновении индустрии доступной проституции, с которой государство активно боролось. Формирование эмпатичной сексуальной культуры не поспевало за социально-политическими реформами. В итоге мужчины часто выбирали получить «доступный секс» если не деньгами, то грубой силой.

В 1926 году в Ленинграде прогремело «чубаровское дело» — коллективное изнасилование молодыми рабочими комсомолки на Чубаровом переулке, близ Лиговки. Вопиющий случай породил массовый отклик в печати, суд приговорил семерых насильников к смертной казни, а остальным дал длительный срок заключения. На волне общественного недовольства гособвинение отказывалось признать подсудимых «подлинными рабочими», приписывало им «нэпманскую идеологию».

Однако проблему не удавалось идеологически свести к «социальной чуждости» насильников. В те же годы обсуждался феномен «петровщины» — по фамилии ученика московской технической школы (ФЗУ), который убил девушку после отказа в сексуальной близости. Эксцессы стали столь массовыми, что в 1929 году в Ленинград даже прибыла специальная комиссия ЦК ВКП(б) для расследования изнасилований и случаев принуждения к сожительству.

В итоге сексуальность всё чаще вызывала тревогу и подозрения, а адекватная социальным переменам «половая культура» запаздывала с появлением. В 1920‑е годы этот вопрос вызвал громкую публичную дискуссию, в которой приняли участие деятели партии, публицисты и специалисты-медики.

Так, опубликованные в 1925 году записки Цеткин предали гласности взгляд Ленина на разразившийся кризис сексуальности:

«Хотя я меньше всего мрачный аскет, но мне так называемая „новая половая жизнь“ молодёжи, а часто и взрослых довольно часто кажется чисто буржуазной, кажется разновидностью доброго буржуазного дома терпимости. Всё это не имеет ничего общего со свободой любви, как мы, коммунисты, её понимаем».

Этим словам вторил нарком просвещения Анатолий Луначарский. Как и большинство интеллектуалов из партии, он считал себя сторонником «высокой любви»: «…чтобы она была поднята на должную высоту, до чего-то чрезвычайно значительного». В работе 1927 года «О быте» Луначарский критикует «половую свободу», вызванную распространением «теории стакана воды» — взгляда городской молодёжи на секс как на «голую» физиологическую потребность, подобной утолению жажды.

Эта «теория» породила сексуальное хищничество среди молодых комсомольцев — те привыкали вынуждать девушек к сексу под видом «требований науки». Луначарский искал золотую середину в проблеме, вызванной отсутствием в молодёжной среде адекватной сексуальной культуры. С одной стороны, он призвал молодых людей к воздержанию: «Чем позже юноша или девушка вступает в брачную жизнь, тем свежее, сильнее, полнее сохраняется он для настоящего брачного счастья».С другой — сделал необходимую оговорку: «Мы не должны отрицать влюблённость, ухаживание, эротически окрашенное общение между мужчиной и женщиной».

Однако с годами становилось очевидно, что выработать «сексуальную дисциплину» среди населения не получается. Публичная риторика в итоге всё чаще смещалась к пропаганде воздержания и «традиционного брака». Проект же «новой сексуальной культуры», предложенный Коллонтай и её единомышленниками, порождал ожесточённые споры.

Интересный срез публичных настроений и выявившихся проблем в строительстве «новой морали» дают материалы газет. Публикации, появившиеся в середине 1920‑х, рисуют картину напряжённости вокруг «полового вопроса». Ряд материалов, комментируя вспышки насилия на романтической почве, искусственно связывал их с идеями Коллонтай. Так, автор статьи из «Пролетарской правды» (№ 121, 1925 год) описал поведение мужчины, напавшего на некую «гражданку К.» после отказа в близости. Его вывод: «Вот история, рисующая „крылатый эрос“ мещанства, прошедший перед Нарсудом 2‑го участка».

Авторы новостей считали, что именно идеи Коллонтай «толкают» юношей на применение угроз или силы. Показательно, что «крылатый Эрос» увязывался в заметке с «мещанством», то есть с дореволюционной культурой собственничества, в том числе в отношении женщин. Хотя сама Коллонтай полностью такую культуру отвергала.

Другой материал («Всероссийская кочегарка», № 93, 1924 год), признавая необходимость перемен в половой морали, всё же фиксирует ощущение тревожной нестабильности: «Нужно устраивать агитсуды над убийцами из ревности, диспуты на тему о любви. Нужно внедрить в сознание рабочей молодёжи новый взгляд на любовь».

Заметка из «Молодого пролетария» (№ 16, 1924 год) свидетельствует, что, вопреки агитации, далеко не все мужчины видели в женщинах равных товарищей. Её герой «жалуется»: «Да о чём с бабами можно говорить? Соберёмся и давай говорить „о погоде“, в общем, „заливать галоши“. О серьёзном с ними говорить не о чем, всё равно не поймут, они уж такие испокон веков». Разумеется, такой взгляд встречает резкое осуждение: «…мы направляем все свои усилия, чтобы просветить женщину, вовлечь её в общественную жизнь. Конечно, если все будут рассуждать так, как ты, то она навсегда останется „частной собственностью своего господина“. <…> У нас не должно быть мещанского ухаживанья и „стрелянья“».

Диспуты специалистов: «воздержание» и «семейные ценности»

Споры по поводу «новой морали» возникали среди педагогов и медиков. В частности, полемику вызвал вопрос о половом просвещении среди школьников. Ряд советских врачей признавали необходимость знакомить «детей школьного возраста» с важной информацией, в том числе медицинского характера. Так, профессор Михаил Завадовский критиковал сложившуюся в обществе «традицию стыда», построенную на табуировании сексуальной тематики при воспитании подростков.

При этом педагог Борис Райков отмечал, что введение сексуального просвещения путём государственного «циркулярного насилия» неприемлемо: «Всякое официальное навязывание может лишь сильнейшим образом скомпрометировать половое просвещение в массовой школе». Опыт частных заведений с такими программами в Советской России уже имелся. В 1921–1925 годах в стране существовал психоаналитический детский дом-лаборатория «Международная солидарность», где большое внимание уделяли сексуальному воспитанию и формированию безопасных форм сублимации. Главной проблемой секспросвета Райков считал отсутствие должным образом подготовленных педагогов.

В то же время отечественные учёные настаивали на половой воздержанности и самодисциплине. Профессор Гавриил Сахаров (сборник «Половой вопрос в свете научного знания», 1926 год) апеллировал к «клинически-житейскому» опыту: «Усиленная половая деятельность, как известно, ведёт к похуданию и истощению, что говорит о несомненно повышенной трате веществ. <…> Организм расходует в это время скопленные за период полового покоя запасы. Выражаясь образно, это житьё не на проценты с капитала, а на самый капитал». При этом профессор признавал, что с научной точки зрения вопрос не был достаточно изучен.

Особое место в полемике занимала идея избыточной траты ресурсов организма. Концепции подобного рода появлялись в российской медицинской литературе со второй половины XIX века. Идея упадка сил, истощения была практически общим местом в научных изданиях и околонаучной публицистике XIX века. Ускорение темпа жизни в городах и рождение техногенной цивилизации вызвало опасения, что новый уклад быта породит специфическую болезнь расшатанных и ослабленных нервов («неврастению»).

В этом духе мыслили и имперские сексологи: Вениамин Тарновский (1837–1906) и его коллеги полагали, что излишнее увлечение сексом приводит к патологиям, вызванным перенапряжением сил организма. Ключ к здоровью они видели в воздержании и обучении сексуальной самодисциплине.

Красноречивый пример сексологического нарратива конца XIX века являет анонимная статья 1894 года из специализированной медицинской газеты «Врач». Её автор на протяжении нескольких лет вёл записи по статистике половых контактов с собственной женой: в статье указано, что публицист остаётся анонимным по её настойчивой просьбе. Статья подводила к выводу: «Люди вообще не знают того запаса половой энергии, каким они обладают, этот запас общий и для всех остальных отправлений человека; и, чем больше будет из него тратиться на половое отправление, тем меньше будет оставаться его для умственной и физической деятельности. Начало половых сношений есть начало „смерти гения“». Отмечая, что абсолютное воздержание также ведёт к патологиям организма, анонимный медик призывал начинать сексуальную жизнь в возрасте 23–27 лет и только в браке, заключённом по любви. Добрачные же связи автор отвергал.

Подобные подходы — сейчас они признаны устаревшими — унаследовали многие учёные 1920‑х годов. В советской науке одним из главных глашатаев воздержания стал психиатр и психолог Арон Залкинд (1889–1936). Он считал, что излишняя половая активность отнимает у революционной молодёжи силы, необходимые для работы в коллективе. Залкинд активно призывал обучать юношей и девушек воздержанию до 20–25 лет, то есть до вступления в брак.

Со временем именно эта позиция победила в советском обществе и науке, а работы по сексуальному просвещению постепенно свернули. «Сексуальной революция» в СССР угасла не только из-за каприза партийной системы. Эти меры стали экстренным ответом на ухудшение социальной ситуации из-за изъянов сексуальной жизни в крупных городах. Как отмечали исследователи Наталья Пушкарёва и Артемий Пушкарёв, сформулированные большевиками «высокие» нормы «новой половой морали» не приживались и не усваивались. Они входили в противоречие с «культурной отсталостью большинства населения, неустроенностью быта, отсутствием проверенных жизнью новых моделей семейных отношений».

Реалии советской жизни показали, что городская пролетарская молодёжь была недостаточно восприимчива к утончённым концепциям партийных интеллектуалов. Вследствие этого с 1930‑х годов фокус семейной идеологии в СССР всё больше смещается в сторону одобрения традиционного брака, с осуждением «перегибов» предыдущего десятилетия.

Показательной в этом плане стала позиция Антона Макаренко (1888–1939). В популярных лекциях по педагогике, зачитанных в 1937 году по Всесоюзному радио, он в равной степени осудил «свободную любовь» 1920‑х годов и брак «в классовых обществах» — где супруги вынуждены жить вместе, даже если не хотят, а мужчина доминирует над женщиной. Макаренко старался найти линию золотой середины. Он считал, что в советском обществе половые отношения допустимы лишь в браке, но заключённом и сохраняемом строго по любви.

Советский научпоп о сексуальном просвещении. 1927 годВ «Книге для родителей» он поставит черту и под дискуссией о сексуальном просвещении: «…наилучшее половое воспитание то, в котором нет полового воспитания. Это происходит потому, что культура половой жизни не начало вещей, а их конец. Воспитывая отдельное половое чувство, мы ещё не воспитываем гражданина, воспитывая же гражданина, мы тем самым воспитываем и половое чувство». Нет нужды говорить, каким образом эта идея отразилась на сексуальной социализации подростков в СССР.

«Великий отказ»

К 1930‑м годам эти позиции разделяла и партийная элита. Государство переориентировалось на семейные ценности, что на практике привело к сокращению прав женщин и возвращению форм «классового» брака. Сталинский «консервативный поворот» свёл на нет многие идеи и реформы 1920‑х годов. Так, в 1936 году полностью отменили право на аборт, а в 1938 году «декретный» отпуск сократили с 12–16 недель до девяти. Новый курс вёл к сокращению не только репродуктивных прав, но и политических. В 1930 году упразднили Женотдел — структуру, позволявшую работницам активно участвовать в политической жизни страны.

Наконец, с 1944 года сильно усложнилась процедура развода: разрешение теперь можно было получить лишь после публичных слушаний в суде, с допросом свидетелей и бюрократическими проволочками. За разводное свидетельство взималась высокая госпошлина (от 500 до двух тысяч рублей). Государство осознало, что не справилось с задачей построить «новую половую культуру» — и вернулось к «проверенным» средствам ограничений, запретов и финансового давления.

Читайте также «Социальные сети: „новая женщина“ в борьбе за инициативу и право на труд».