Талантливый полководец Николай Николаевич Юденич одержал в Первой мировой войне несколько побед над турками, за что в прессе его прозвали «вторым Суворовым». Другое прозвище — «мастер импровизации» — Юденич получил за нестандартные решения на поле боя.

Генерал Масловский, один из соратников Юденича, давал Николаю Николаевичу такую характеристику:

«Генерал Юденич обладал необычайным гражданским мужеством, хладнокровием в самые тяжёлые минуты и решительностью. Он всегда находил в себе мужество принять нужное решение, беря на себя и всю ответственность за него, как это было в Сарыкамышских боях и при штурме Эрзерума. Обладал несокрушимой волей. Решительностью победить во что бы то ни стало, волей к победе был проникнут весь генерал Юденич, и эта воля в соединении со свойствами его ума и характера являли в нем истинные черты полководца».

Однако по иронии судьбы генерал стал более известен благодаря неудачному походу на Петроград в Гражданскую войну, которое оказалось в его жизни решающим.

Какие неожиданные действия помогали войскам Юденича одолеть турецкую армию, что стало решающим фактором в поражении под Петроградом и почему Финляндия и Эстония не поддержала генерала в самый важный момент, рассказывает Андрей Сарматов.

Начало карьеры и Русско-японская война

Николай Николаевич Юденич родился в 1862 году в Москве. Юденич происходил из дворян Минской губернии, его отец — московский чиновник, дослужившийся до коллежского советника (соответствует чину полковника). По материнской линии Николай Николаевич приходился троюродным племянником Владимиру Далю, известному составителю «Толкового словаря».

В детстве Юденич хорошо учился в гимназии и так же, как и отец, готовился к гражданской карьере. После гимназии Николай Николаевич поступил в Межевой институт, но проучился там меньше года и вскоре перевёлся в Александровское военное училище, которое окончил в 1881 году. После училища, получив чин подпоручика, Юденич служил в Литовском гвардейском полку, стоявшем в Варшаве.

Вскоре Юденич стал поручиком, а в 1884 году поступил в Николаевскую академию Генштаба, которую успешно окончил три года спустя. Академия давала хорошее образование, окончившие её офицеры часто продвигались по службе быстрее сослуживцев. Выпустившись, 25-летний Николай был произведён в штабс-капитаны и продолжил службу при штабе Варшавского военного округа. Вскоре Юденича перевели в Генеральный штаб.

Молодой офицер имел сложный и неуступчивый характер. Его сослуживец, генерал-лейтенант Филатьев, так характеризовал Николая Николаевича:

«Прямота и даже резкость суждений, определённость решений и твёрдость в отстаивании своего мнения и полное отсутствие склонности к каким-либо компромиссам».

Несмотря на отсутствие влиятельных родственников и тяжёлый характер, Юденич довольно быстро поднимался по карьерной лестнице. В 30 лет он стал подполковником, в 1894 году получил первый боевой опыт — участвовал в Памирской экспедиции, которая помимо сложных природных условий сопровождалась стычками с афганцами.

В 1895 году Юденич женился на Александре Жемчужниковой, для которой этот брак был уже вторым. Супружеская жизнь оказалась счастливой.

С началом Русско-японской войны Юденич, к тому времени уже полковник, командовавший 18‑м стрелковым полком, оказался на передовой. Русские войска отступали под натиском японцев и всё дальше отдалялись от осаждённого Порт-Артура.

В январе 1905 года полк Юденича участвовал в сражении при Сандепу. В ходе боя Николай Николаевич лично водил солдат в штыковую атаку, а когда командир бригады упал с лошади и сломал руку, заменил его. В сражении Юденича самого ранили в руку.

Уже в следующем месяце Николай Николаевич участвовал в крупной битве при Мукдене, в которой с обеих сторон сражались более 500 тысяч человек. В противостоянии, продолжавшемся 19 дней, Юденич умело прикрывал подступы к железнодорожной станции, неоднократно переходил с врагом в рукопашную и получил пулевое ранение в шею. За Мукденскую битву Николай Николаевич был награждён золотым оружием с надписью «За храбрость», орденами святого Владимира 3‑й степени и святого Станислава 1‑й степени. В июне того же года Юденич получил повышение — стал генерал-майором и принял под командование бригаду.

В 1907 году Николая Николаевича перевели на Кавказ, где он занял должность окружного генерал-квартирмейстера. Юденич быстро нашёл общий язык с сослуживцами. Один из них, генерал Драценко, вспоминал:

«Он всегда и во всём спокойно выслушивал, хотя бы то было противно намеченной им программе… Никогда генерал Юденич не вмешивался в работу подчинённых начальников, никогда не критиковал приказы, доклады, но скупо бросаемые им слова были обдуманы, полны смысла и являлись программой для тех, кто их слушал».

Другой сослуживец, генерал Веселорезов, оставил похожую характеристику Юденича:

«В самый краткий срок он стал и близким, и понятным для кавказцев. Точно всегда он был с нами. Удивительно простой, в котором отсутствовал яд под названием „генералин“, снисходительный, он быстро завоевал сердца. Всегда радушный, он был широко гостеприимен. Его уютная квартира видела многочисленных сотоварищей по службе, строевое начальство и их семьи, радостно спешивших на ласковое приглашение генерала и его супруги».

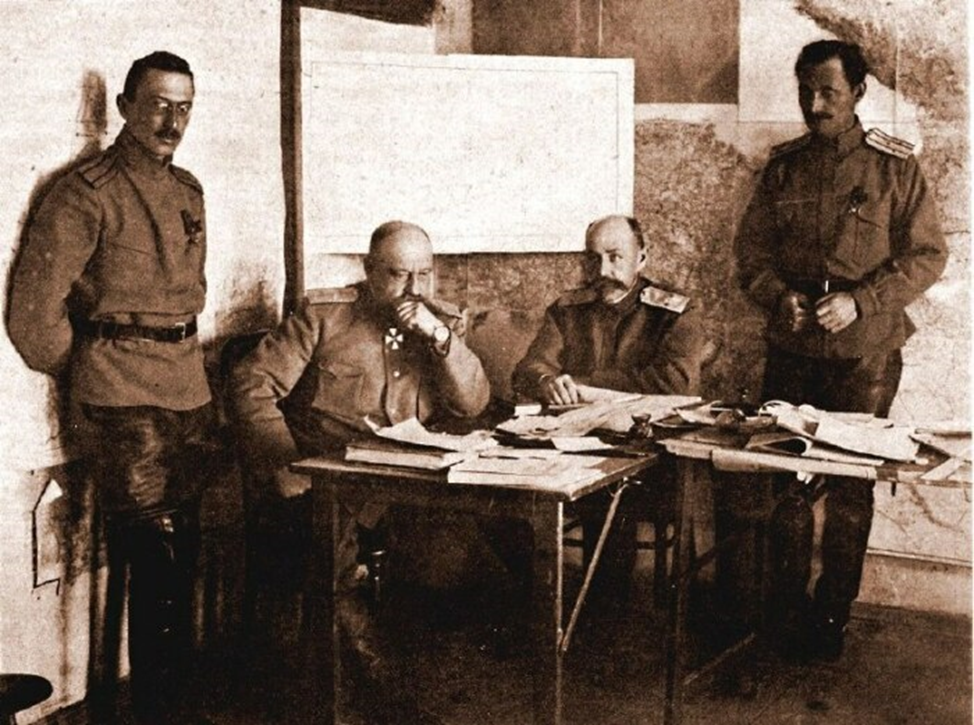

В феврале 1913 года, ставший уже генерал-лейтенантом, Юденич возглавил штаб Кавказского военного округа. На этой должности Николай Николаевич встретил начало Первой мировой войны.

Командующий Кавказской армией

Вскоре после начала войны часть войск с Кавказского фронта была переведена на запад против немцев. Командование полагало, что Кавказ — второстепенный театр боевых действий и крупных боёв там не будет. Об этом ослаблении вскоре узнало турецкое командование.

9 декабря 1914 года имеющие двойное численное превосходство турецкие войска под командованием Энвер-паши перешли в наступление в районе города Сарыкамыш. Помощник главнокомандующего Кавказской армией генерал Александр Мышлаевский неправильно оценил обстановку и приказал войскам отступать, а сам уехал в Тифлис. Мышлаевский полагал, что турки скоро прорвут русский фронт.

Генерал Юденич отказался выполнять приказ об отступлении. Турецкая армия почти окружила крупную группировку российских войск в Сарыкамыше. Николай Николаевич возглавил оборону и умелыми действиями за несколько дней переломил ход сражения. В итоге к началу января турецкая армия была разгромлена и отступила, понеся общие потери до 90 тысяч человек. Русские потери составили около 26 тысяч убитых, раненых и обмороженных.

Победа при Сарыкамыше способствовала тому, что вскоре Юденич был назначен командующим Кавказской армией. Кроме того, его наградили орденом Святого Георгия 4‑й степени и произвели в генералы от инфантерии.

В июле 1915 года войска Юденича вновь разбили турецкую армию — в ходе Евфратской операции.

Крупное наступление состоялось следующей зимой в районе Эрзерума. Эрзерум был крупной и хорошо укреплённой крепостью, которую прикрывала 130-тысячная 3‑я турецкая армия. Однако в этот раз русские войска имели численное преимущество: в распоряжении Юденича находилось 180 тысяч пехоты и кавалерии, был перевес в орудиях и пулемётах.

Новая операция готовилась долго и тщательно. Главной трудностью было то, что её планировалось провести зимой, так как до весны турки могли получить значительные подкрепления. Горная местность, заваленная снегом, значительно затрудняла наступление. Немаловажным фактором была также внезапность: все приготовления удалось сохранить в тайне от турок.

Наступление началось 28 декабря 1915 года. Турецкая армия не ожидала крупных боёв и не смогла организовать достойное сопротивление. За несколько недель турки потеряли более половины солдат и отступили. Однако гораздо труднее было взять Эрзерум, считавшийся неприступной крепостью.

Потратив некоторое время на разведку и подготовку штурма, Юденич назначил штурм в самое, казалось бы, неподходящее время — 29 января в 23 часа, когда бушевала сильная метель. Расчёт полностью себя оправдал: турки не ожидали штурма ночью. Из-за метели и темноты они практически не видели атакующего противника и стреляли наугад, благодаря чему Юденич свёл потери своих войск к минимуму.

Спустя четыре дня крепость пала, часть её гарнизона, не успевшая отступить, сдалась в плен. Всего же в ходе Эрзерумской операции турки потеряли 66 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, из них более 13 тысяч попали в плен. Войска Юденича лишились 2,3 тысячи человек убитыми и 14,7 тысячи ранеными и продвинулись на 150 километров.

Успешная Эрзерумская операция стала предпосылкой для следующих побед. В апреле того же года был взят турецкий порт Трапезунд (Трабзон), а в июле — Эрзинджан.

Благодаря победам Юденич стал широко известен в стране. Газеты называли его «вторым Суворовым», а царь удостоил новой награды — орденом Святого Георгия 2‑й степени. Так вышло, что Юденич стал последним кавалером этого ордена.

Осенью 1916 года на фронте наступило затишье, ни одна из сторон не предпринимала активных действий. К началу 1917 года положение российских войск заметно ухудшилось: начались эпидемии тифа и цинги, а после Февральской революции снизилось снабжение, упала дисциплина, началась деморализация войск. Этому способствовала прежде всего политика Временного правительства, которое выпустило печально известный «Приказ № 1», согласно которому планировалось провести «демократизацию» армии. Возможно, авторы приказа руководствовались благими целями, но в военном деле ничего не понимали. Приказ привёл к стремительному разложению армии на всех фронтах. При этом официальным лозунгом Временного правительства был «Война до победного конца» — то есть идти на компромиссный мир, в котором уже давно нуждалась страна, они не собирались.

Юденич сопротивлялся нововведениям Временного правительства. В начале апреля Николай Николаевич был назначен командующим всем Кавказским фронтом, из Петрограда от него требовали в кратчайшие сроки перейти в новое наступление. В ответ Юденич послал в Петроград обстоятельный доклад о состоянии войск, объясняющий, что наступление невозможно. В начале мая Николай Николаевич был смещён и отправлен в отставку как неподчиняющийся приказам правительства.

Что касается дальнейших событий на Кавказском фронте, то к концу 1917 года он окончательно развалился. В начале 1918-го турки перешли в наступление и почти без сопротивления отвоевали потерянные ранее территории. Так все победы Юденича были сведены на нет.

Командующий Северо-Западной армией

Юденич с семьёй поселился в Петрограде. Однажды Николай Николаевич пришёл в банк, чтобы снять сбережения. Банковские работники узнали его и посоветовали снять все деньги и продать недвижимость. Совет оказался очень кстати: следующие полтора года Юденич провёл в отставке, без пособий и пенсий.

После того как власть захватили большевики, генерал остался в Петрограде, уже на нелегальном положении. Он пытался создать в городе подпольное антибольшевистское сопротивление, но неудачно. Подробную информацию об этом найти не удалось — скорее всего, Николай Николаевич собирал офицеров, живших в городе.

В январе 1919 года Юденич пересёк финскую границу и приехал в Гельсингфорс, столицу уже независимой Финляндии. Николай Николаевич начал переговоры с генералом Карлом Маннергеймом, с которым в молодости вместе учился в академии Генштаба, о формировании сил для борьбы с большевиками.

Несмотря на то что Юденич и Маннергейм были старыми знакомыми и у них был общий враг, договориться не удалось. Главным условием финской стороны были признание независимости Финляндии и вхождение Восточной Карелии в её состав. Юденич, как сторонник «Единой и неделимой России», не соглашался. Политической самостоятельности у него тоже не было: Николай Николаевич признал власть Колчака, который взамен пообещал финансирование его армии. Действовать вразрез с политикой Колчака, не принявшего независимость Финляндии, он не мог, а собственной политической программы у него не было. Юденич прямо заявил в печати:

«У русской белой гвардии одна цель — изгнать большевиков из России. Политической программы у гвардии нет. Она и не монархическая, и не республиканская. Как военная организация, она не интересуется вопросами политической партийности. Её единственная программа — долой большевиков!»

В итоге решение «не интересоваться вопросами политической партийности» стало для белогвардейцев роковым. Белые лидеры так и не смогли ответить, чем они лучше большевиков и какое будущее предлагают России.

В апреле 1919 года пришли первые деньги от Колчака, а в начале июня Юденич выехал в Северо-Западную армию, находящуюся тогда в Эстонии и Псковской губернии. Тогда этой армией командовал генерал Александр Родзянко, но он вынужденно уступил место Юденичу как более авторитетному полководцу. К тому же Юденич на посту главнокомандующего был гарантией дальнейшей денежной помощи от Колчака и материальной — от стран Антанты.

Вся Северо-Западная армия тогда насчитывала около 20 тысяч человек, её союзниками были эстонцы. Однако их надёжность была под большим вопросом: хотя эстонцы и не имели особых поводов любить большевиков, но те признали их независимость, а Юденич этого так и не сделал. Вполне логично, что рваться в бой ради того, чтобы утратить недавно обретённую самостоятельность, эстонцы не спешили.

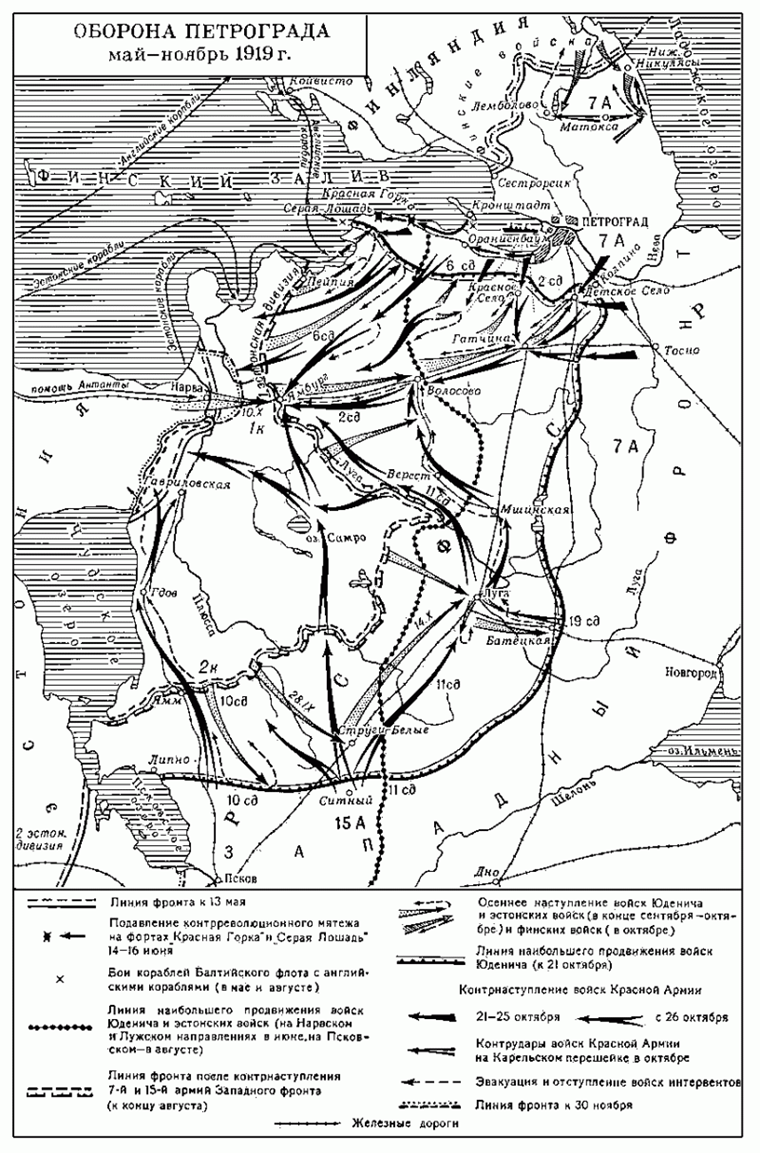

Между тем красные войска в Петрограде и окрестностях имели подавляющее превосходство как в людях, так и в вооружении. Юденич понимал, что шансы на успех мизерны, но 28 сентября всё же начал наступление на Петроград.

Несмотря на то что белым противостояло более 60 тысяч красноармейцев, а союзных эстонцев было не более шести тысяч, наступление развивалось успешно. Не ожидавшие решительной атаки красноармейцы отступали по всему фронту, на ряде участков это можно было назвать паническим бегством. К тому же и местные жители Петроградской губернии были настроены враждебно к большевикам, в некоторых населённых пунктах вспыхивали восстания против советской власти.

К 20 октября белые заняли несколько населённых пунктов, среди которых Ямбург, Луга, Царское Село, Павловск. До самого Петрограда оставалось 20 километров. Однако Троцкий в короткий срок перебросил в столицу по Николаевской железной дороге новые подкрепления. Войска Юденича столкнулись с подавляющим численным превосходством противником и остановились. 22 октября красные перешли в наступление и прорвали оборону белых.

В начале ноября возникла угроза полного окружения Северо-Западной армии, и она начала отступать по всему фронту с боями. Вместе с армией шли также около 90 тысяч гражданских беженцев, не пожелавших остаться в Советской России.

Общее положение на фронте к середине ноября Юденич в письме к эстонскому командованию охарактеризовал так:

«Красные подавляющими силами упорно атакуют и местами теснят части вверенной мне армии, особенно со стороны Гдова. Войска до крайности утомлены беспрерывными боями. На крайне тесном пространстве между фронтом и эстонской границей — в непосредственном тылу войск скопились все обозы, запасные, пленные, беженцы, что до крайности стесняет маневрирование войск, малейший неуспех может создать панику в тылу и привести к катастрофе и гибели всей армии. Необходимо не позднее завтрашнего дня перевести все тылы на левый берег Наровы. Предвижу возможность и даже неизбежность дальнейшего отхода армии, что может вызвать конфликт в случае перехода границы Эстонии. Во избежание неминуемой гибели армии я прошу вас не отказать немедленно принять под ваше командование вверенную мне армию и назначить ей участок общего с вверенными вам войсками фронта. Прошу вас доложить мою просьбу эстонскому правительству о принятии Северо-Западной армии под покровительство Эстонии».

Однако эстонское правительство уже вело переговоры о мире с большевиками и не видело дальнейшей нужды в армии Юденича. Гражданские беженцы успешно переходили границу, а вот солдат разоружали и фактически грабили эстонцы. Очевидец событий журналист Генрих Гроссен описывал разоружение:

«Несчастные русские, несмотря на зимнюю стужу, буквально раздевались, и всё беспощадно отнималось. С груди срывались нательные золотые кресты, отнимались кошельки, с пальцев снимались кольца. На глазах русских отрядов эстонцы снимали с солдат, дрожащих от мороза, новое английское обмундирование, взамен которого давалось тряпьё, но и то не всегда. Не щадили и тёплое нижнее американское бельё, и на голые тела несчастных побеждённых накидывались рваные шинели».

После этого интернированных солдат и офицеров размещали в наскоро сооружённых лагерях под открытым небом. Из-за наступивших морозов многие не выдерживали подобных условий. Трупы умерших закапывали в братских могилах на окраинах Нарвы. Среди выживших началась эпидемия тифа. Более семи тысяч человек, видя безвыходность положения, бежали в последующие недели обратно на советскую территорию. Лишь немногим офицерам удалось пробиться либо в Польшу, либо к Деникину.

Сам Юденич, издавший 22 января 1920 года указ о ликвидации уже фактически несуществующей армии, вскоре был арестован, но спустя несколько дней из-за давления Франции, союзников белых, эстонцы его отпустили. Бывший генерал уехал сначала в Лондон, после чего обосновался на южном побережье Франции в Ницце. В эмиграции Николай Николаевич больше не занимался политической деятельностью, но активно сотрудничал с русскими просветительскими организациями.

Умер Юденич в октябре 1933 года от туберкулёза лёгких в возрасте 71 года. Могила Николая Николаевича находится на Русском кладбище Ниццы, где спустя 29 лет также была похоронена его супруга.

Читайте также:

Чапанная война: антибольшевистское восстание крестьян в Поволжье.

Гроза Забайкалья атаман Семёнов.

Генерал Каппель: «маленький Наполеон» Белого движения.