В новом рассказе Сергея Петрова из цикла о революции и гражданской войне на Дону речь пойдёт о том, почему калединскому режиму не удалось консолидировать общество и как распорядился своим освобождением из-под ареста войсковой старшина Голубов.

16 января 1918 год, Новочеркасск

Митрофан Петрович выставил на стол три бутылки «Цимлянского игристого», извлёк из серванта бокалы.

— Думаю, имеем право, господа, — заявил он присутствующим, прикуривая сигару от горящей свечи, — несмотря на туман в финале переговоров, мы одержали всё же моральную победу и… выиграли время… Анатолий Михайлович, друг мой, вы не знаете, где сейчас Голубов?

Генерал Назаров, назначенный недавно Походным атаманом, недоумённо пожал плечами:

— Вот уже два дня ни слуху ни духу. Собирал в своём дивизионе казаков. Но сейчас в городе его нет. Полагаю, он уже движется на подмогу к Чернецову…

Агеев и Уланов сидели на привычных своих местах, в креслах. Назаров гоголем расхаживал по кабинету.

— В ресторан бы, — мечтательно проворковал Богаевский, — к людям, к музыке…

…В ресторанах они больше не выпивали — стыдно и опасно было сидеть сейчас в ресторанах, вскипеть могла у завсегдатаев кровь. Они заревели бы белугами, сытые буржуа, тыча в их сторону вилками. Котлеты были бы на вилках.

«Под Ростовом и Таганрогом Добровольческая армия проливает кровь! Есаул Чернецов большевиков бьёт, от границы к границе мечется, а эти в ресторанах обжираются? Мы для чего вас выбирали?! Для переговоров с товарищами?!!»

…Утекает жидким струйками из рук Войскового правительства власть, в Каменской Агеев осознал это отчётливо. Переговоры с товарищами… Страшно было на переговорах. Страх поселился в их душах, как только вышли они 13 января из вагона — Агеев, Уланов и ещё четверо правительственных делегатов. Выл ветер, на вокзале свирепым серым морем бушевала толпа.

— Что это? — робко шагнул назад главный финансист Войскового правительства Карев. — Что всё это значит, Павел Михайлович?

— Это, Георгий Иванович, стихия народная, — «успокоил» его Агеев, — стихия, которая нас снесёт…

Сидя в холодном здании Почтово-телеграфной конторы, двери кабинета распахнуты, таращится коридор дулами пулемётов. Всей делегации было страшно. Агеев первым взял себя в руки.

— Вы совершили предательство! — заявил он, глядя в глаза Подтёлкову.

— Это вы предаёте народ, — дерзко ответил председатель Донревкома, — вы его втягиваете в гражданскую войну. Поэтому вы должны уйти и передать власть казачьему революционному комитету…

Подтёлков эти слова повторял не раз. И в конторе, где спорили всю ночь, и на утреннем митинге, когда зазвучали вдруг из толпы призывы «решить дело по-казачьему, в честном разговоре с Атаманом», и вечером следующего дня в Новочеркасске, куда ревкомовцы под давлением казачьей воли всё же приехали для новых переговоров.

Агеев был уверен: второй, новочеркасский раунд морально сомнёт и Подтёлкова, и всю ревкомовскую братию — Кривошлыкова, Кудинова, Лагутина, Сачкова, Головачёва, Минаева. Их, казачью голытьбу, задавят мощные своды правительственной залы Областного правления, ослепит свет громадных люстр и блеск нарядов облепивших балконы господ. Да и присутствие самого Атамана, которого большинство из ревкомовцев не видели так близко (а тут вот он сидит — за столом), окажет должное воздействие, разбудит в мятежниках чувство казачьего долга. Но нет. Он ошибся.

Подтёлков, этот простой скуластый казак, стушевался лишь поначалу. Через несколько мгновений уже и на Каледина, и на Богаевского, и на других участников переговорного процесса председатель ревкома взирал смело, будто не в Новочеркасске находился, а по-прежнему — в Каменской, в Почтово-телеграфной конторе, где по первой его команде могут ударить пулемёты.

Переговоры начались напряжённо, и напряжение сохранялось до самого их конца. Агеев теперь больше молчал, слушая внимательно, точно вёл внутреннюю, не разбитую на персоналии стенограмму. И выглядеть эта стенограмма могла так:

Ревкомовцы. Вы провоцируете войну с Россией. Народ вам не верит. Уступите власть.

Представители правительства. Мы пришли к власти демократическим путём, через выборы. Мы никуда не уйдём. Через две недели будет собран февральский Войсковой круг, будут перевыборы. Предлагаем все принципиальные вопросы обсудить там. Готовы ли вы работать совместно?

Ревкомовцы. Вы прикрываетесь демократией. Демократии у вас нет. Народ не хочет вас. Народ вам не верит.

Представители правительства. А вы ничего не понимаете в демократии. Вы заражены большевизмом. Вы — агенты большевиков. А большевики — агенты германского кайзера. Кому вы служите?

Ревкомовцы. Мы никаких дел не имеем с ними. Мы служим простому казачеству. И хотим мира. Это вы дали кров корниловцам и натравливаете на нас большевиков. Если отдадите власть нам — война прекратится.

Стороны не слышали друг друга. И не хотели слышать. Объявили перерыв.

Через три часа была зачитана резолюция Войскового правительства о том, что действующая власть — законная и демократическая, избранная всем населением Дона, поэтому требования Донревкома об её уходе неуместны. Казаки должны решать свои проблемы сами — без посторонней помощи. Предлагаем подождать две недели. Соберётся Круг. Соберётся Съезд неказачьего населения. Приглашаем вас к совместной работе.

А потом за каким-то чёртом была зачитана перехваченная телеграмма из Каменской. Из её содержания следовало, что ревком имел-таки сношения с большевиками. «Казачья вольница» жаловалась Антонову-Овсеенко на отсутствие денег, оружия, провианта. И просила со всем этим помочь. Господа на балконах осуждающе загудели.

«Зачем? — в отчаянии подумал тогда Агеев. — Зачем эта телеграмма, эта игра на публику? По главным вопросам не договорились и перечеркнули всё. Выставили их лжецами, предателями. Но как можно обвинять в сношении с чужаками ревком, когда мы сами дружим с Корниловым и не скрываем этой дружбы?!»

— …Митрофан, — произнёс он, принимая бокал из руки Богаевского, — ты сказал, что нами одержана моральная победа и мы выиграли время. Объясни подробнее, будь любезен …

— А что тут объяснять?! — вероломно влез в разговор генерал Назаров. — Подтёлков как ни крутился, но согласился дать своих людей для переговоров с красными под Таганрогом. Большевики увидят, что, несмотря на наши противоречия, на переговоры мы идём вместе, де-юре — революционный комитет от нас не отделяется… По-моему, это гениальный ход.

Осушив бокал одним махом, Назаров довольно крякнул.

— Что же до выигрыша во времени, — продолжил он, — то, если вы не обратили внимания, Павел Михайлович, скажу! Подтёлкова и компанию мы задержали на сутки, они только сегодня выехали. А пока эти идиоты торчали в Новочеркасске, Чернецов очистил Зверево, занял Лихую и скоро войдёт в Каменскую! Финита ля комедия, господа!

«Солдафон! — яростно подумал вдруг Агеев. — Солдафон и подлец!»

Глядя на Назарова, он не мог понять, что его взбесило больше — слова генерала или тот развязный, насмешливый тон, которым они были произнесены.

— То есть, — выдавил из себя Павел Михайлович, — вы хотите сказать, господин генерал, что во время перемирия противник был атакован?

Назаров лениво отмахнулся.

— Атако-ован, — насмешливо протянул он, — бог с вами! Повторяю. Сегодня утром Чернецов со своими орлятами и 4‑й Офицерской ротой Добровольческой армии вошёл в Зверево. Ревкомовцы откатили тут же, без сопротивления! Наши развернулись в цепь, приблизились к Лихой. Пару раз пальнули из пушек, и снова у революционных казачков пятки засверкали. У Северо-Донецкого разъезда Офицерскую роту встретил их отряд. Делегация с белым флагом. Хватит, мол, лить кровь, господа офицеры! Час лясы точили, пока не прикатил эшелон Чернецова и есаул не отдал приказ — стрелять.

— По делегации? — уточнил Агеев.

— И по делегации, и по отряду. По всем! А что? Орёл Чернецов! Сегодня Атаман объявил о досрочном присвоении ему звания полковника… Донревкому крышка, господа! Казаки воевать не желают, разбегаются, как тараканы, при всём при том, что силы у них — зна-чи-тель-ные… М‑да… Думаю, Подтёлков и его друзья увидят в Каменской разбитое корыто своей революции… Если Чернецов не перестреляет их по дороге…

Агеев перевёл взгляд с Назарова на Богаевского. Митрофан Петрович рассеянно моргал в своё пенсне и, уловив осуждение во взгляде друга, украдкой пожал плечами. Ну да, означал этот жест, я пригласил в кабинет его, да, он пьёт наше вино, и при нём откровенно не поговорить. Но что делать, он тоже наш, он тоже член нашего правительства.

— Как же это всё, — не выдержал Агеев, — подло…

— Что? — изумился Назаров.

В этот момент в дверь кабинета постучали, в проёме показалась голова адъютанта.

— Господин генерал! Вас срочно к аппарату…

Назаров поставил пустой бокал на подоконник и вышел вон.

— Ну и зачем ты, Павел, — проворковал Богаевский, как только шаги генерала стихли в коридоре, — ругаешься с Походным атаманом…

Агеев отвечать не стал.

«Подлость, — повторил он про себя, — подлость сплошная кругом».

И тут же задал себе вопрос: а сам-то он разве не причастен к этой подлости?

«Вспомни, как ты в сентябре убеждал Круг исключить Голубова из казаков! Тебе говорили, что в современном положении не прописано право Круга исключать, а ты утверждал — сейчас пропишем! Тебе, юристу, напоминали золотое правило юриспруденции — „закон обратной силы не имеет“! А ты лукавил, говоря, что распространена и другая формулировка — „если иное не предусмотрено законом“, так давайте же предусмотрим!»

Только сейчас Павел Михайлович понял, насколько омерзительно выглядел тот суд. Закон, что дышло, как повернёшь, так и вышло — вот какой «принцип» отстаивал он тогда. Но игра ведь шла в открытую? Да, попытался оправдаться перед собой Агеев, не «под ковром». Он выступал на заседаниях Круга или Общеказачьего съезда, он обличал. Но… это было так себе оправдание.

Такие мысли терзали его не день и не два. И не переговоры были тому причиной, не внезапно нахлынувшие воспоминания о заседаниях и голубовском суде. За два дня до Каменской на сердце его пудовыми гирями повисли строки из письма старого друга. То был друг по борьбе, и звали его Филипп Кузьмич Миронов.

«В каком это было году? — задал он себе новый вопрос. — Ты уже и забыл? 1906‑й. Ты — студент, он — подъесаул, недавно вернувшийся с русско-японской. Вы, вместе с дьяконом Бурыкиным, написали бумагу, фактически — листовку, призыв о роспуске казачьих полков, используемых для разгона демонстраций и подавления бунтов. Написали и были наказаны…»

Теперь друг не считал его другом. Он, уже войсковой старшина 32-го Донского казачьего полка Филипп Кузьмич Миронов, разговаривал с ним из далёкого Аккермана, где его полк, возвращавшийся с другой войны, русско-германской, сделал временную остановку.

Письмо было большое, в ряде мест — сумбурное. Несколько раз Миронов приводил цитаты из книги «О свободе», автором которой был философ либерализма Джон Стюарт Милль.

«Если бы всё человечество, за исключением одного лица, придерживалось одного определённого убеждения, а это одно лицо — противоположного, то человечество было бы настолько же неправо, если заставило этого одного человека замолчать, как был бы неправ этот один человек, если бы, имея на то власть, заставил бы замолчать человечество».

Так письмо начиналось. Миронов (Павел Михайлович сверил написанное с оригиналом) цитировал Милля скорее по памяти.

Бывший друг теперь обращался к нему на «Вы». Филипп Кузьмич упрекал его в причастности к решению о введении военного положения на Дону, а само положение называл преступным. «Почему Вы, Павел Михайлович, — вопрошал он, — и всё Войсковое правительство не стали на борьбу с политическим противниками свободным словом, свободной речью, а оружием и плетью?»

Читая его выпады, Агеев неоднократно протестовал внутренне, объяснялся: «Мы в состоянии войны, большевики прорывают границы, как же тут без этого?» Глядел на дату и место — 15 декабря 1917 год, Аккерман, берег Чёрного моря. «Ты далеко, Филипп, — хотелось написать бывшему другу, — наверное, ты и не знал», но тут же вспоминал, что военное положение было введено много раньше, когда красногвардейских отрядов у границ ещё не было. И становилось ясно, насколько прав его бывший друг, утверждавший, что большевиками власть на Дону прикрывалась, как ширмой. Вопли об угрозе красного наступления позволяли ввести военное положение, введение военного положения давало шанс расправиться с внутренними врагами. Так они уничтожили Ростовский ревком и расстреляли рабочих, так расправились с «левой группой» и подавляли волнения в угольных районах. И именно так они накликали сюда красных!

Но не только про военное положение рассуждал Филипп. Он убедительно и чётко вскрывал лживость и антинародность калединской власти. Ссылаясь на письма от людей «с земли», войсковой старшина рисовал картину её становления. Агеев даже не предполагал, насколько эта картина для него, мнящего себя социалистом, могла быть удручающей.

«Были у нас выборы в Учредительное собрание, — передавал Миронов в своём письме рассказ некоего Петра Денисова, — конечно, председателем избран священник, который сидит, распустив свои длинные волосы, возле ящика и каждому напевает — кладите за 4‑й список („казачий“), в котором во главе ген. Каледин и его помощники… Я сказал — кладите за 2‑й список, в котором социалисты-революционеры, на меня зарычали, как звери. Вот до какой степени напуганы этими дармоедами волосатыми! Теперь считают меня большевиком».

Некий урядник хутора Медвежьего Распопинской станицы, отмечалось в другом абзаце, писал своему брату, депутату Первого Большого круга: «…Ваши уполномоченные все идут своей дорогой против общественного и демократического строя и других стараются ввести в заблуждение… зажечь и начать гражданскую войну для них это даже желательно, чтобы приказывать и усмирять силой, не разбираясь, кто виноват…»

И самое, пожалуй, убийственное. Бывший друг приводил выдержку из письма хорунжего 12-го Донского казачьего полка Д. Пономарёва в Усть-Медведицкую газету:

«…по прибытии в полк мне остаётся сказать на вопросы казаков: „Там, на Тихом Дону, братцы, у нас работают шайки тёмных людей, не понимающих совершенно настоящего времени и дарованной нам свободы…“»

Шайки тёмных людей… Такими хорунжий Пономарёв, пожалуй, видел тех, кто исполняет волю Войскового правительства в станицах и хуторах.

«Ну а мы? — Агеев посмотрел на дремавшего в кресле Бадьму, на Богаевского, задумчиво вскрывавшего новую бутылку. — Разве не такая же шайка? Тёмные люди… Тёмные люди со светлыми идеями — вот кто мы… Плели демократические кружева в Новочеркасске и не задумывались: как и кем воплощаются наши законы в хуторах и станицах. Что там ещё писал этот… Пётр Денисов? „Никакого демократического начала не существует… Атаманы не выбираются, а назначаются… У власти стражники, старорежимцы…“ Вот так, Павел. Пока вы здесь играли в демократию, на земле укрепилась прежняя николаевщина. И Подтёлков, получается, прав. Прав этот недалёкий, как кажется, косноязычный тип… Народ не верит Войсковому правительству и не поддерживает… Кризис. Кризис власти».

Он медленно допил своё вино. Тихо выдохнул. Внезапно у него сдавило виски. Точно кто-то неведомый сжал его голову, как сжимают арбуз, в надежде услышать треск спелости. Голова разболелась жутко. И не в вине было дело. В голову ударили самые больные строки мироновского письма, строки, обращённые к нему лично.

«…Как может социалист идти рука об руку с генералом Калединым, заявившим публично в августе, что нам, казакам, не по пути с социалистами, а по пути с партией народной свободы… Не ясно ли теперь, с кем Вы идёте, Павел Михайлович? Социалист Вы или… решите сами!»

Решать это, похоже, уже было поздно. «Или»! Он предал свой социализм. Он предал свою молодость. Отвечать Миронову было нечего, да и незачем.

2

Высокие двери отворились, с полумраком смешался коридорный свет. На пороге снова возник Назаров.

Генерал, этот высокий и крепкий муж в мундире, стоял в лучах света, опустив ладонь на эфес шашки. Большая голова с залысинами была опущена.

— Господа, — произнёс он, наконец подняв голову, и в глубоко посаженных глазах его мелькнула растерянность, — только что я беседовал с офицерами контрразведки…

Былая уверенность генерала куда-то улетучилась. Из гордой птицы гоголь он превратился в чахлого, заклёванного другими птицами воробья.

Пройдя внутрь кабинета, Назаров уселся рядом со столом Богаевского, взял с подоконника свой бокал и наполнил его вином.

— Мне доложили, что Чернецов вышел к границам Каменской и взял некоторую паузу, — глухо произнёс генерал, — чтобы дать людям передохнуть перед атакой. В течение всего дня в Каменской наблюдалась реальная паника. Станицу можно было занять без потерь. Казаки продолжали паническое бегство, бросая на улицах орудия. Но тут… ближе к вечеру… ситуация изменилась! На станичном вокзале появился какой-то офицер на лошади и моментально навёл порядок. Паника прекратилась. Орудия стали грузить в вагоны. Началась вполне организованная эвакуация. Все действовали слаженно, у казаков даже повеселели лица. Наша агентура, наблюдавшая происходившее на месте, была поражена: расхристанная толпа снова превращается в военную силу, распылить её нам не удалось. Сейчас они убрались в Глубокую…

И теперь у меня к вам вопрос, господа. Как вы думаете, кто этот свалившийся с неба офицер?

Помещение сковала тишина. Её нарушил очнувшийся от сна Бадьма, начав громко щёлкать зёрнами чёток. Богаевский посмотрел сквозь пелену сигарного дыма на Агеева. Тот со странным злорадством улыбнулся.

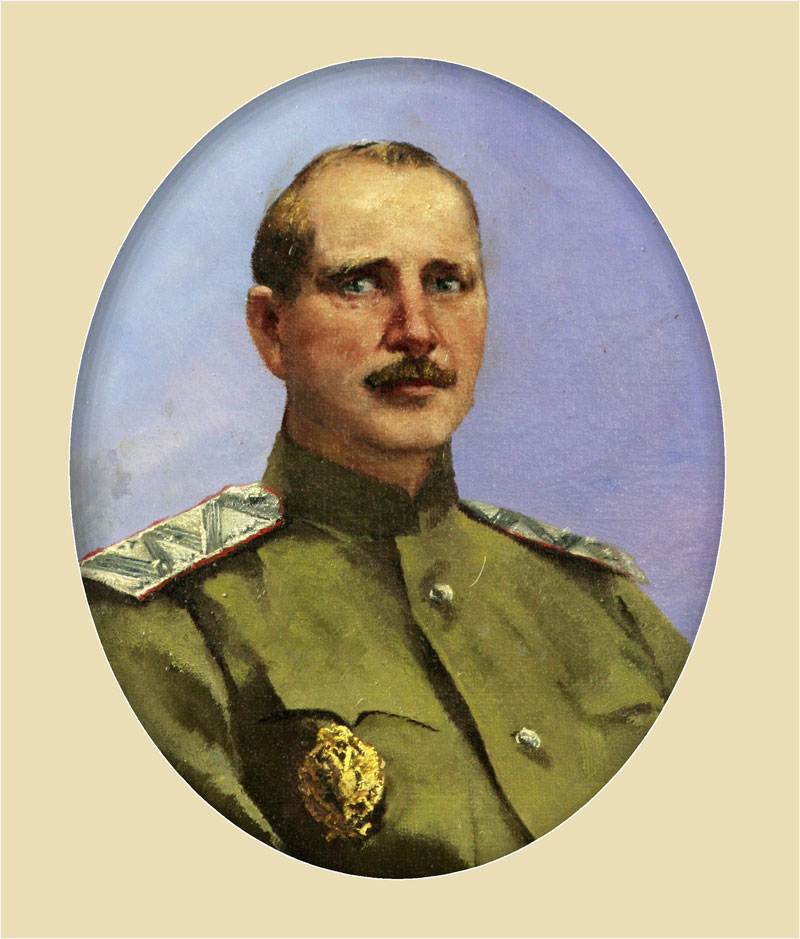

— Этот офицер, — неожиданно прогремел Назаров, с размаха саданув кулаком по столу, — войсковой старшина Голубов … в‑вашу мать!

Читайте также предыдущие рассказы цикла:

- Подождём «Высочайшего акта».

- Кража Донской революции.

- Атаман Каледин и его «мятеж».

- Любовь и Голубов. Расследование Войскового Круга.

- Причуды Донской Фемиды. Последний день суда над Голубовым.

- «Колхида». «Левая группа». Гражданская война — не за горами.

- На мели.

- Тайные воздыхания Митрофана Богаевского и прозрачная конспирация Белого движения.

- Октябрь наступает.

- Фикция демократии.

- Против чести.

- Явление Донревкома.