Ценностные изменения второй половины ХХ века нашли своё отражение, в первую очередь, в культуре. Появлялись новые формы и течения. Тогда родился феномен контркультуры, характер которой заключается в противопоставлении доминирующим формам культуры, поощряемому властями официозу. Особенно ярко это видно в искусстве и литературе. В основе идей контркультуры лежит борьба за индивидуальность в эпоху господства масс.

Писатель-контркультурщик — зачастую маргинал, его произведения часто носят автобиографических характер, так как в их основе заложен собственный опыт. Герои выпадают из общества, не признают его норм и идут на конфликт с внешним миром. В каких-то случаях это выражено особенно ярко, а в каких-то, наоборот, конфликт может заключаться в самой форме произведения.

Писатели экспериментировали не только с содержанием, но и с формой. Основными особенностями контркультурной литературы являются грязь и мерзость бытия, гиперреализм, натуралистичность, абсурд и экзистенциальный ужас.

Явление контркультуры было особенно характерно для Запада, но, несмотря на существовавший идеологический контроль и железный занавес, контркультура смогла проникнуть в Советский Союз, где получила несколько иное выражение. Главным отличием советской контркультуры от западной являлось то, что она находилась в ещё большем подполье: литературные произведения писались в стол, а если и распространялись, то только путём самиздата.

Отличия заключались в характере и тематике литературных произведений. По сути, советской контркультурой можно считать всё искусство, которое не попадало и не могло попасть в публичное поле из-за расхождения с главенствующими установками соцреализма. Таким образом, все те, кто не принимал искусство соцреализма, автоматически становились представителями контркультуры. Но, говоря о заявленной теме, мы не будем касаться таких представителей советской литературы, как Аксёнов, Бродский, Евтушенко и Солженицын, а остановимся на тех авторах, чьё творчество более или менее соответствует контркультурной системе координат в целом.

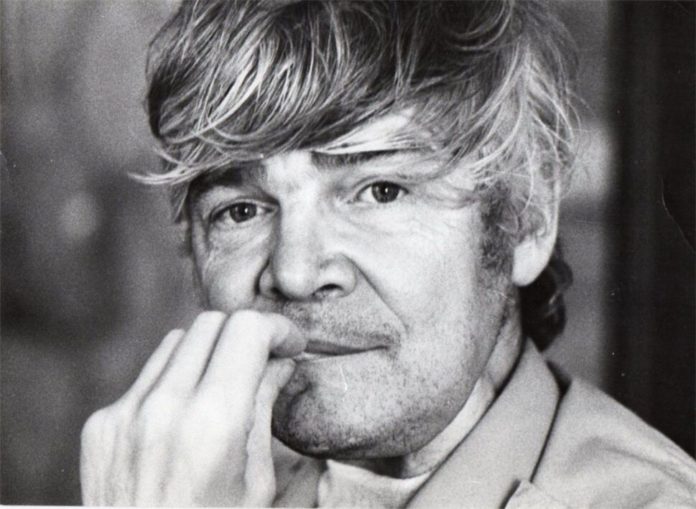

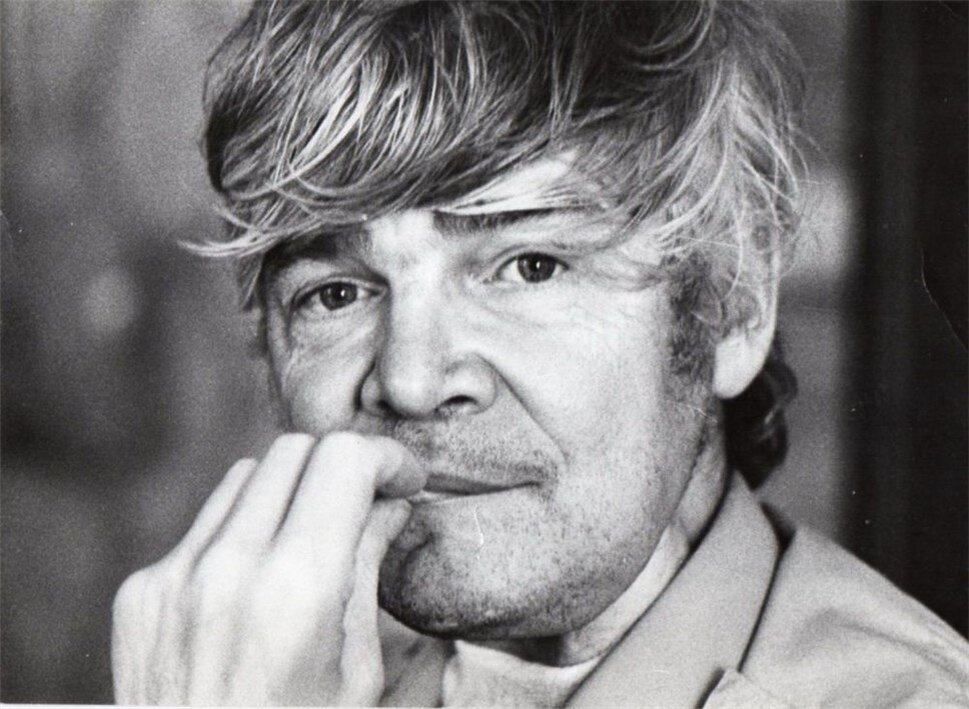

Юрий Мамлеев (1931–2015)

Юрий Мамлеев лучше всего и ярко показывает суть советской контркультуры. На вид заурядный инженер, одетый в пиджак и брюки, преподающий математику в вечерней школе, на деле оказывается тем ещё демиургом, создавшим на страницах своих произведений мир, полный демонического ужаса, психоделии и яростной метафизики.

Началось всё в 1960‑х годах, когда на квартире Мамлеева в Южинском переулке организовался «Южинский кружок», в котором также состояли Евгений Головин, Леонид Губанов, Гейдар Джемаль, Александр Дугин и Генрих Сапгир. В неформальной среде кружок обладал культовым характером. Деятельность «южинцев» состояла из оккультных и мистических практик, основанных на северном традиционализме и идеях французского философа Рене Генона, что резко отличалось от риторики, присущей диссидентскому движению шестидесятников. Это всё послужило фундаментом мамлеевского мировоззрения, которое после отразилось в его творчестве.

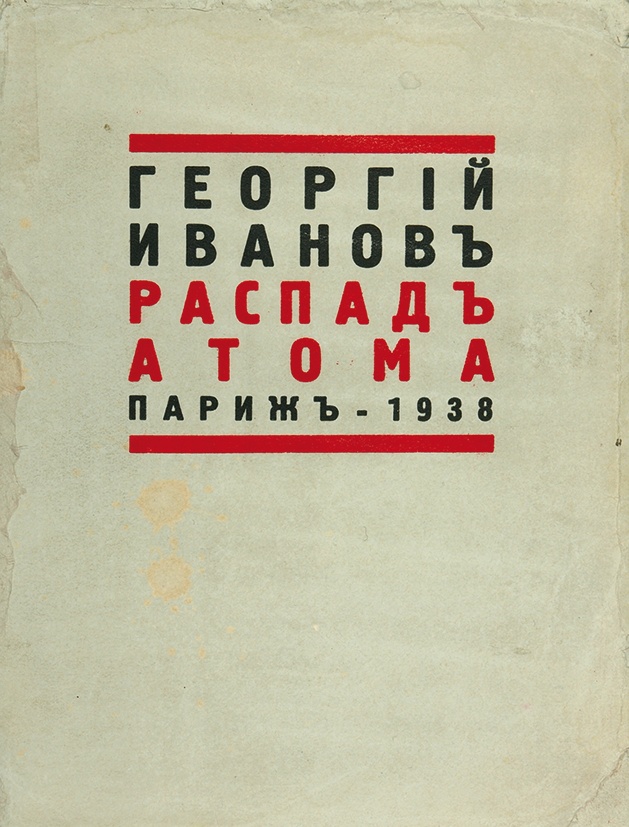

Главным произведением Юрия Мамлеева является роман «Шатуны», написанный в 1966 году и распространявшийся путём самиздата. Об официальном издании не могло быть и речи. Полный текст автор смог опубликовать спустя 20 лет во Франции после того, как предыдущие попытки публикации в США были отвергнуты издателями. В России книга появилась ещё позже — в 1996 году, вызвав неоднозначную реакцию у читающей публики.

В «Шатунах» Мамлеев создал реальность, полную ужаса и хаоса, но при этом хорошо структурированную и имеющую сюжет. Писатель демонизировал действительность, ад для него — это обыденность, в которой мы вынуждены жить. Это произведение представляет собой вызов не только человеку, но и богу. Глубины человеческого сознания и изнанка бытия — основные темы прозы Мамлеева, которые он раскрыл в «Шатунах» и других произведениях. Писатель о своём творчестве говорил:

«Я не изображал „типичных людей“, „среднего человека“ и так далее, наоборот, я обычно описывал исключительных людей в исключительных обстоятельствах».

В 1974 году Мамлеев вместе с женой эмигрировал в США, где занимался преподавательской деятельностью. В 1983 году перебрался в Париж, где у него наконец появилась возможность публиковать свои книги. На Западе он получил признание как писатель, когда как на родине оставался известным лишь в узких кругах. Ещё в конце перестройки, раньше других представителей третьей волны эмиграции Мамлеев вернулся в Россию. С начала 90‑х годов начинают публиковаться его статьи и книги, а также появляются первые исследования, посвящённые его творчеству.

Наконец-то Мамлеев смог получить признание на родине, что для него было немаловажным. Он выражал глубокую любовь к России, высоко ценил русскую литературу и считал своим учителем Достоевского. Помимо прозы, Мамлеев занимался философией и даже создал собственное философское учение, которое выразил в книгах «Судьба бытия» и «Россия вечная». Умер Юрий Витальевич Мамлеев 25 октября 2015 года. Александр Дугин, вспоминая своего давнего знакомого, охарактеризовал его творчество следующими словами:

«Могущество прозы Мамлеева и его стихов в том, что он не придумывает реальность, он её открывает нам. И если мы внимательно к ней присмотримся, то обнаружим её рядом с собой, вокруг себя, в нас самих».

Основные произведения: «Шатуны», «Судьба бытия».

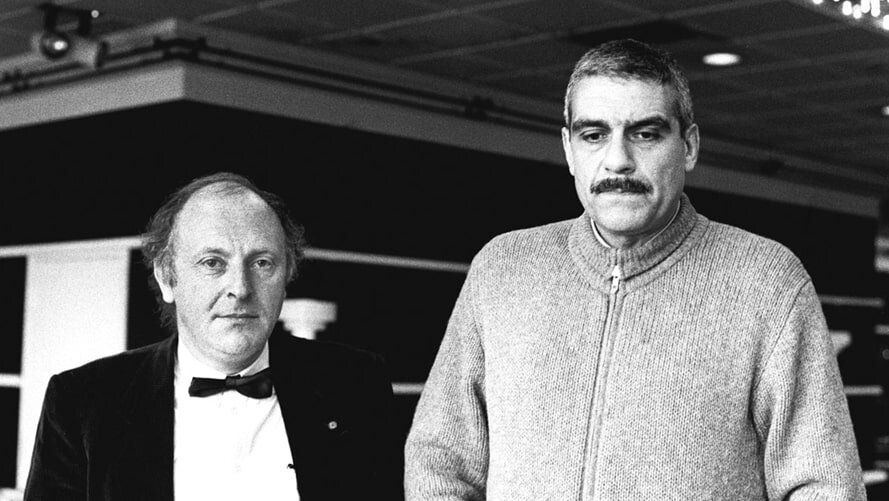

Юрий Мамлеев в программе «Школа злословия». 2010 год

Венедикт Ерофеев (1938–1990)

При жизни Венедикт Ерофеев не был обделён вниманием. Этот высокий и голубоглазый, обаятельный и немногословный человек с лёгкостью оказывался в центре любой компании, в которой появлялся. Ерофеев был человеком полностью советской реальности, он, в отличие от своих коллег, Сергея Довлатова и Саши Соколова, не уехал на Запад. Судьба побросала его по стране, и он смог увидеть СССР во многих проявлениях.

В этом плане большой интерес представляет его трудовая биография: Ерофеев успел поработать разнорабочим, сторожем в вытрезвителе, грузчиком, бурильщиком в геологической партии, монтажником кабельных линий и лаборантом в паразитологической экспедиции научно-исследовательского института в Средней Азии. Это позволило писателю получить, как он говорил, «отличную фольклорную практику», что, в свою очередь, помогло ему в поисках нового литературного языка. Ерофеева с радостью принимали везде, где бы он ни появлялся, и в то же время он был изгнан отовсюду. Это взаимоотношение с окружающим миром обуславливает жизненную позицию писателя. Он не вписывался в социалистическую систему, диктуемую государством, отрицал социальный успех и предпочитал находиться на обочине жизни, живя без прописки и ночуя где придётся. Будучи свободным от условностей советского общества, Ерофеев абсолютно не интересовался политикой.

Главным, но не единственным произведением Венедикта Ерофеева является культовая поэма «Москва — Петушки», написанная в 1969–1970 годах. Изначально писалась она как забава, предназначенная сугубо для узкого круга знакомых писателя, однако Ерофеев всё равно вкладывал в неё всю свою гениальность, потому что по-другому писать он попросту не мог. Благодаря высокому интеллектуальному уровню и чуткости к человеческой жизни Ерофеев создал текст, аналогов которого в литературной традиции не существовало. Ярко выраженные библейские мотивы, многочисленные аллюзии и цитаты позволяют говорить о поэме как о зачатке постмодернизма в русской литературе.

Амбивалентность произведения — его главная характерная черта, отображающая состояние советского интеллигента в эпоху застоя. Лирический герой, имя которого Веничка, отожествляется в произведении с Христом, в финале он будет распят шилом в подъезде. Близость реального Венедикта Ерофеева и Венички до сих пор является предметом дискуссий на тему его биографии и творчества. Сложно уловить, где заканчивается Веничка и где начинается Венедикт Ерофеев. Слияние автора со своим персонажем лишь усложняет понимание, создавая поле домыслов и мифов.

Помимо поэмы «Москва — Петушки» Ерофеев написал, ещё будучи студентом, «Записки психопата» — эпистолярное произведение, в котором сливаясь в один поток, соседствуют реальность и вымысел, а также пьесу «Вальпургиева ночь, или шаги командора». Также, по словам самого автора, им был написан роман о Шостаковиче, который у него украли в электричке, что представляет собой — если брать во внимание с какой охотой Ерофеев мифологизировал всё вокруг себя — очередную байку.

Стоит сказать, что Ерофеев оставил после себя лишь множество интерпретаций, так и не дав чётких ответов. В этом, наверное, и заключается его культовый статус в литературе и неиссякаемый интерес к личности и творчеству.

Основные произведения: «Москва — Петушки».

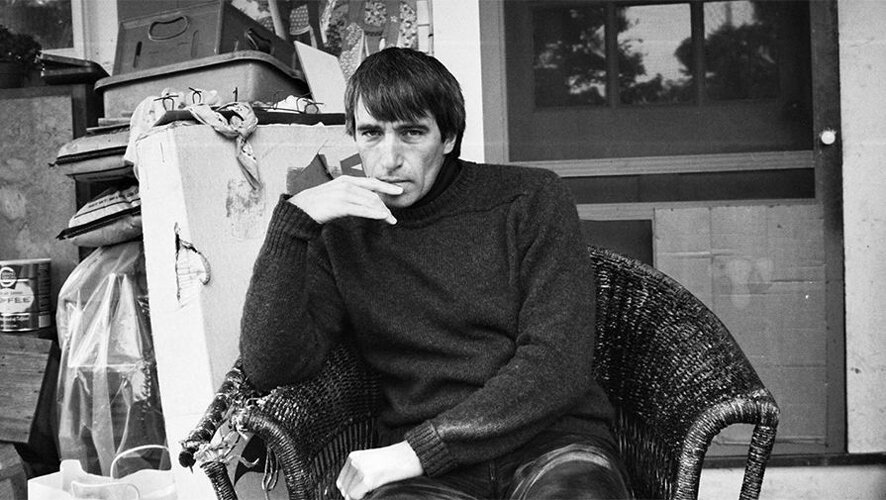

Документальный фильм о Венедикте Ерофееве. 1990 год

Евгений Харитонов (1941–1981)

Незамеченный при жизни Евгений Харитонов и после смерти остался для многих неизвестным. Литература не была для него основным занятием, она шла параллельно его жизни, как и среда советского андеграунда, в которой он находился, шла параллельно советскому строю. За свою недолгую жизнь Харитонов написал лишь несколько рассказов и повестей, уместившихся в один сборник, вышедший в 1993 году, спустя более десяти лет после смерти автора.

В 1972 году Евгений Харитонов защитил кандидатскую диссертацию по пантомиме во ВГИКе, а после играл в Московском театре мимики и жеста. Если его спектакли в неформальной среде пользовались популярностью, то о литературной деятельности было известно небольшому числу знакомых, так как при жизни ничего опубликовано не было. Только после смерти в узком кругу советского андеграунда о Харитонове заговорили как об авторе, рассказы его начнут печатать в советском самиздате и в русскоязычных журналах за рубежом.

Язык произведений Евгения Владимировича такой же, каким был и сам Харитонов. Внешняя простота и невыразительность скрывала за собой едкость и глубину душевных терзаний. Самой известной повестью является «Духовка», название которой рифмуется с такими словами, как «дух» и «духовность». Повествование по своему характеру очень похоже на пантомиму, перенесённую со сцены театра на бумагу — ничего не значащие слепки сцен, обрывки слов, поток сознания и спрятавшийся между строк смысл.

Творчество Евгения Харитонова часто сравнивают с прозой Павла Улитина, который, опираясь на литературные традиции модернистов Джеймса Джойса и Марселя Пруста, привнёс в советскую литературу новый тип повествования, основанный на скрытом сюжете, потоке сознания и обильном использовании цитат. Также Харитонов известен как первый из советских авторов, кто запечатлел в литературном тексте гомосексуальные отношения.

Смерть настигла писателя внезапно в один из жарких летних дней, 29 июня 1981 года, на Пушкинской улице в Москве. Харитонов умер от инфаркта. За день до этого Евгений Владимирович закончил пьесу «Дзынь», опубликованную лишь в 1988 году.

Основные произведения: «Под домашним арестом».

Сергей Довлатов (1941–1990)

Говоря о советской контркультуре, правомерно упомянуть Сергея Довлатова. Его произведения отлично вписываются в данный контекст. Связующим звеном на протяжении всего творчества писателя служит его биография, на основе которой и выстраивается сюжет, переходящий из одной книги в другую.

Сергей Донатович родился в семье творческой интеллигенции, отец был театральный режиссёр, а мать актриса. В 1959 году поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета, откуда спустя два с половиной года был отчислен, после чего попал в армию. После службы, по словам его знакомых, Довлатов вернулся с горящими глазами и непреодолимым желанием писать. Ещё один раз поступил в ЛГУ на факультет журналистики и стал работать журналистом в заводской газете, параллельно занимаясь литературным творчеством.

В 1960–1970‑е годы Довлатов варился в ленинградской богемной среде, где он и сложился как писатель. Только после смерти он станет чем-то вроде символа шестидесятничества, хотя при жизни находился скорее на периферии этого движения. Ленинградский период жизни Довлатова связан с литературной группой «Горожане», во главе которой стоял Борис Вахтин. Целью группы было свободное от идеологических рамок самовыражение, группа занималась поисками нового литературного языка и сюжетов несвойственных привычной советской литературе.

Судьба андеграундного писателя не устраивала Довлатова, у него были желания печататься и прижизненного признания. Сергей Донатович неоднократно относил свои произведения в литературные редакции, но они их отвергали по идеологическим причинам. Поэтому, живя в СССР, Довлатов находился в странном положении между гениальностью и непризнанностью. Невозможность быть напечатанным ставила под сомнение его творчество.

В 1978 году вслед за своим другом Иосифом Бродским Сергей Довлатов эмигрировал в США, где почти сразу же занял пост главного редактора газеты «Новый американец». В Америке издали одну за другой его книги, а высшей мерой признания стала публикация в журнале The New Yorker, где до этого из русских писателей печатали лишь Набокова.

Сегодня Довлатов — один из самых читаемых русских писателей. Простой стиль, интересная биография, а также тематика произведений, которая близка всякому, кто родился и жил в СССР, делают его популярным. Культовость Довлатова объясняется большим количеством мифов, сложившихся вокруг него, чему способствует предельная автобиографичность его повестей и романов, где литературные сюжеты сливаются с реальной жизнью.

В основе творческого метода Сергея Донатовича лежит простота изложения, с помощью который изображается тяжесть бытия. Довлатов не любил заумь и многословие, поэтому писал на языке близком и понятном простому советскому человеку. Он будто бы не замечал советскую власть и относился к ней с отстранённостью, в произведениях он описывал жизнь, находящуюся параллельно дискурсу власти, жизнь, лишённую идеологии. Этим, наверное, и объясняется всеобщая любовь к писателю. Используемая в его книгах анекдотичность и максимальная приближённость к жизни позволяют разбивать Довлатова на цитаты, которые так органично вплетаются в ткань повседневности.

Основные произведения: «Зона», «Заповедник», «Наши», «Чемодан», «Филиал».

Эдуард Лимонов (1943–2020)

Человек, сделавший себя сам, он прошёл путь от гопника с окраин послевоенного Харькова до председателя Национал-большевистской партии (с 2007 года запрещённой в России), перед этим добившись славы, наверное, самого скандального русского писателя ХХ столетия.

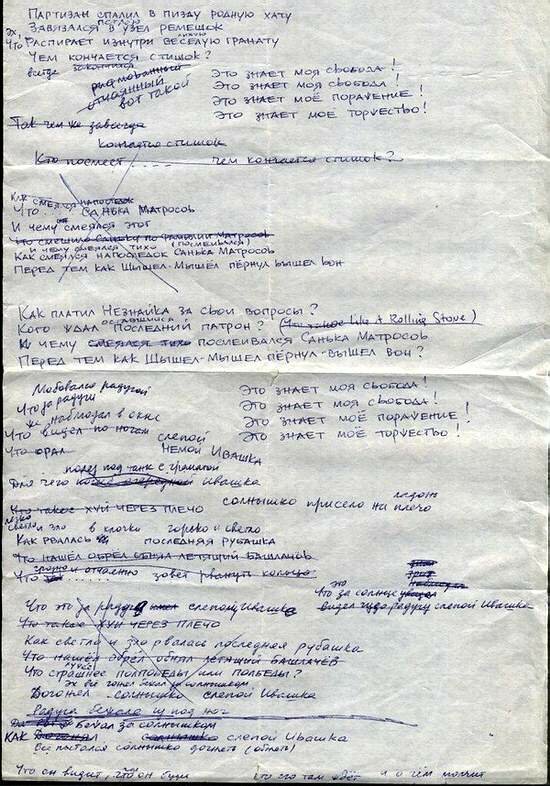

Литература началась для Эдуарда Лимонова ещё в Харькове, когда он читал стихи на площади, а его друзья шарили по карманам зевак. После Эдуард Вениаминович переехал в Москву, где шил джинсы, заводил нужные знакомства и писал, пытаясь заявить миру о себе.

В 1974 году Лимонов уехал из СССР и вскоре оказался в США, где недолго работал в газете «Новое русское слово». Эдуарда Вениаминовича уволили из газеты из-за обличительных статей в сторону США, что считалось недопустимым в эмигрантской среде — ругать можно было всё, что угодно, но только не Америку. Лимонов вообще не любил как советскую интеллигенцию с её буржуазными устоями, так и эмигрировавших в США диссидентов, которые одним лишь видом вызывали у него отвращение. Безработный Лимонов жил на вэлфэр, разгуливал по Нью-Йорку в белом костюме с ножом в сапоге и писал первый роман.

«Это я, Эдичка» был готов в 1976 году, но издали его только лишь спустя три года в Париже под заголовком «Русский поэт предпочитает больших негров». Книга вызвала большой резонанс в литературной среде, Лимонов разбил в пух и прах представление об американской мечте. История брошенного на произвол судьбы героя, вынужденного скитаться в большом городе в поисках себя, вызывает самые противоречивые чувства от очарования до презрения.

Главной заслугой Лимонова было то, что он принёс в литературу язык советских улиц. До него никто из русских писателей не использовал в таком органичном обилии мат и жаргон. За «грязный реализм», который-таки сочится со страниц романа «Это я, Эдичка», американские критики сравнивали его с такими корифеями контркультурной литературы, как Чарльз Буковски и Уильям Берроуз.

Затем Лимонов написал «Дневник неудачника» и «Историю его слуги», которые продолжил американскую тему в его творчестве. В центре, как и прежде, находится главный герой всех лимоновских произведений — он сам, пропущенный через решето литературной традиции и мифа. Сила писателя Лимонова, в первую очередь, состоит в его личности, произведения концентрируются в «я». Таким образом, биография становится главным сюжетообразующим звеном, а сама жизнь превращается в искусство.

Примечательно, что при всём самолюбовании Лимонов наделил персонажа и негативными чертами — похотью, завистью, жестокостью. Говоря о себе, он в то же время препарировал человека, показывал его изнанку и низость. Во многом на Лимонова повлиял Лев Гумилёв с его идеей пассионарности, к которой писатель не раз обращался в рассуждениях о жизни. Его герой одинок и причём не только в Нью-Йорке, но и во всём мире, им движет желание быть больше, чем он есть, желание быть, а не казаться. Протест против скучного мира обыденности соотносится с идеей риска, сквозной не только для лимоновской прозы, но и личности. Это роднит Лимонова с такими писателями, как Луи-Фердинанд Селин, Эрнст Юнгер и Генри Миллер.

Далее Лимонов написал свою знаменитую харьковскую трилогию («Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «У нас была великая эпоха»), несколько сборников рассказов, романы парижского цикла, публицистику и много ещё чего. В России книги Эдуарда Вениаминовича начнут издаваться только в 90‑х.

Когда Лимонов, спустя годы скитаний, вернулся на родину, он занялся политикой. Эдуард Вениаминович стал председателем Национал-большевистской партии, побывал на нескольких войнах и отсидел срок в тюрьме.

Эдуард Лимонов — один из немногих, кто удостоился прижизненной биографии. В 2011 году французский писатель Эмманюэль Каррер написал книгу «Лимонов», а в 2017 году в серии «ЖЗЛ: современные классики» вышла биография под авторством Андрея Дмитриева. В конце 2018 года польский режиссёр Павел Павликовский заявил об экранизации книги Каррера.

Основные произведения: «Это я, Эдичка», «Дневник неудачника», «История его слуги».

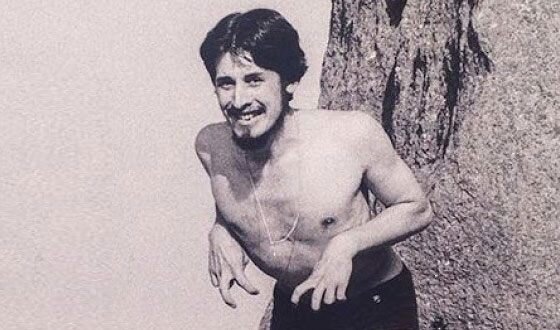

Эдуард Лимонов в Париже. 1986 год

Саша Соколов (род. 1943)

Как и Венедикт Ерофеев, Саша Соколов не отличается большой продуктивностью: он написал всего три романа, позволившие занять место одного из самых важных русских писателей второй половины ХХ века. Соколов называл себя проэтом (прозаик+поэт) и считал, что великих книг не может быть опубликовано много, а писателю достаточно написать несколько страниц, чтобы стать гением.

Литературная деятельность Саши Соколова началась в 1965 году, когда он стал участником литературного объединения СМОГ («Самое молодое общество гениев»), куда входили Владимир Алейников, Леонид Губанов, Владимир Батшев и многие другие. В одно время смогистам был близок Эдуард Лимонов, с которым у Соколова сложились дружеские отношения. Участники объединения преследовались властями, и в связи с этим оно очень быстро прекратило своё существование. 14 апреля 1966 года состоялось последнее совместное чтение стихов.

В 1973 году Соколов написал первый и самый известный роман «Школа для дураков», публикация которого была невозможной, роман распространялся через самиздат. Вскоре, в 1975 году, писатель покинул СССР и уехал в США, где официально опубликовал свой роман. Книга вышла в издательстве «Ардис», в котором печатались все известные советские эмигранты третьей волны — Бродский, Довлатов, Лимонов. «Школа для дураков» получила лестный отзыв Владимира Набокова, который, как известно, мало о ком из писателей отзывался положительно.

Главный герой, не имеющий имени, страдает психическим заболеванием, и мир произведения показан через призму его восприятия. Сюжет развивается по своим законам и происходит будто бы в безвременье, о чём свидетельствует нелинейность хронотопа — будущее перетекает в прошлое, а пространство многогранно. Роман строится не на привычных повествовательных стратегиях, а скорее на ассоциациях — светлая грусть воспоминаний, запахи детства, школа, первая любовь, прохладное дыхание летнего вечера на даче, протяжный гудок паровоза, несущегося вдаль… Реальность вторична, сны, воспоминания, фантазии, галлюцинации — вот, где разворачивается действие книги.

После успеха «Школы для дураков» Соколов написал ещё два романа — «Между собакой и волком» (1980), где он испробовал эпистолярный жанр, чтобы ещё раз сделать акцент на субъективности восприятия мира, и «Палисандрию» (1985), являющуюся пародией на эротический роман и своеобразным ответом набоковской «Лолите». В этой книге автор ставил перед собой задачу покончить с романом как с жанром, открыв новые возможности языкового творчества.

Сегодня Саша Соколов ведёт довольно скрытный образ жизни, работая лыжным инструктором в канадской провинции. После «Палисандрии» он долго ничего не публиковал, кроме некоторых статей и эссе. В 2011 году вышел сборник поэм под названием «Триптих».

Если попытаться охарактеризовать всё немногочисленное творчество писателя, то можно сделать вывод, что у Соколова нет центральной темы, но в то же время есть оригинальный язык, стиль и образ. Художественный мир его произведений зыбок и построен на грани реального с ирреальным, а нарратив создаётся при помощи языковой игры и свободных ассоциаций.

Основные произведения: «Школа для дураков».

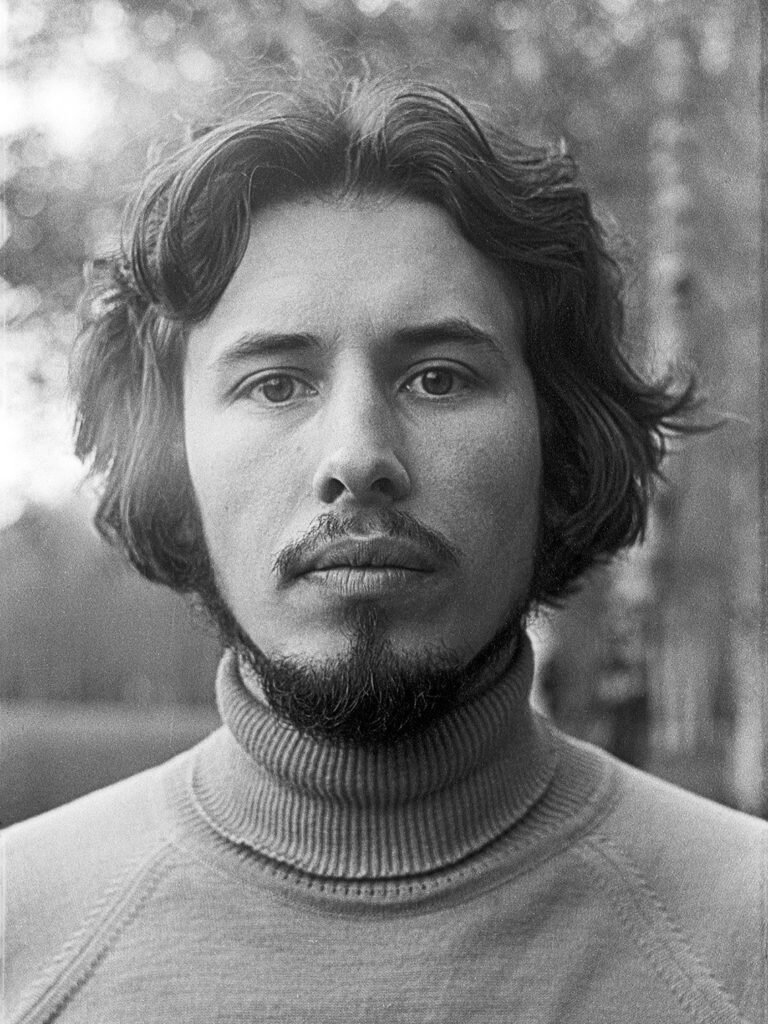

Документальный фильм о Саше Соколове. 2017 год

Владимир Сорокин (род. 1955)

Если причислить к постмодернизму можно не всех представленных здесь авторов, то Сорокин — это постмодернист чистой воды. Творческое становление Сорокина проходило в среде московских концептуалистов во главе с Дмитрием Приговым и Эриком Булатовым. Влияние художественных установок соц-арта отчётливо просматривается в раннем творчестве. Особенно яркими приёмами, используемыми Сорокиным в прозе, являются всеобъемлющая ирония, гротеск, стилизация и цитаты без кавычек. Написанные им тексты представляют своего рода конец привычной литературы, идею которой он доводит до абсурда.

Когда Лимонов эпатирует своей личностью, Сорокин делает это с помощью текста, где в особом обилии он использует грубый физиологизм, сцены насилия и обсценную лексику. Стоит сказать и про сорокинских героев, которые даже у самого автора не вызывают симпатии. Сорокин разрушает саму идею человека — низкого, подлого и жестокого существа, каким он его видит с высоты своего постмодернистского мышления.

На примере сборника рассказов «Первый субботник» можно увидеть отношения писателя к идеям коммунизма, которые он подвергает десакрализации. В центре сборника — современник, его внутренний мир, социальное окружение, межпоколенческие конфликты, идеи гражданского долга и высокой нравственности — всё это в итоге сводится в ничто.

Одной из главных особенностей книги, как и всего творчества, является авторская отстранённость. У Сорокина нет ни сочувствия, ни симпатии к своим героям, его персонажи больше напоминают объекты.

«Первый субботник», наверное, самое симпатичное произведение писателя и самое показательное. Знакомство со сборником «Первый субботник» лучше всего даёт характеристику писателю Сорокину как постмодернисту и мизантропу.

В 1983 году в самиздате ходил ставший впоследствии культовым роман «Норма», который вместе с вышедшим позже «Романом» образовал некоторую дилогию, подводящую финальную черту под идеей романа в литературе. В подтверждение этого достаточно привести цитату, взятую из концовки «Романа»:

«Роман качнул. Роман пошевелил. Роман дёрнулся. Роман застонал. Роман пошевелил. Роман вздрогнул. Роман дёрнулся. Роман пошевелил. Роман дёрнулся. Роман умер».

В таком духе написаны последние страниц 20 текста, читать которые просто невозможно.

Другим показательным произведением Сорокина советского периода служит роман «Тридцатая любовь Марины», написанный в 1984 году. Главная героиня, диссидентка-лесбиянка с тяжёлым прошлым и детскими травмами встречается с секретарём парткома Румянцевым и во время занятия с ним сексом испытывает первый оргазм. Румянцев предлагает ей устроиться работать на завод, на что Марина соглашается и становится ударницей на производстве. Здесь Сорокин затрагивает проблему растворения индивидуального в коллективном и задаёт читателю вопрос: что именно явилось тридцатой любовью Марины — сам Румянцев или же труд. В конце сюжет превращается в публицистический поток штампированной пропаганды, сорокинская ирония по поводу советской идеологии достигает высшей точки.

Все книги советского периода публиковались либо в самиздате, либо за рубежом. После 1991 года Сорокина издали в России, где его произведения вызывали широкий резонанс. Творчество автора обсуждали в толстых журналах, литературоведческих конференциях и на улицах. Одни видели в Сорокине скандалиста, пишущего сплошные мерзости, другие — великого русского писателя. На деле же он находится где-то между этих двух полюсов, занимая по праву место самого радикального по форме русского писателя современности.

Основные произведения: «Первый субботник», «Норма», «Тридцатая любовь Марины».

Читайте также:

— «Катакомбная культура в СССР»;

— «Интерактивная карта „Москва—Петушки“»;

— «К истории создания „Эдички“ Лимонова».

Чтобы читать все наши новые статьи без рекламы, подписывайтесь на платный телеграм-канал VATNIKSTAN_vip. Там мы делимся эксклюзивными материалами, знакомимся с историческими источниками и общаемся в комментариях. Стоимость подписки — 500 рублей в месяц.