В 1985 году легендарный комиксист Юрий Лобачёв на вопрос о состоянии комиксов в Советском Союзе безапелляционно ответил:

«В Советском Союзе нет комикса. Да, совсем нет. В детских журналах есть некоторые картинки, но единственное, что в них напоминает комикс, — „облака“ над изображением».

Оценка была строгой, но насколько справедливой? С одной стороны, власти действительно не приветствовали «американский жанр» и сворачивали любые эксперименты с формой. С другой — художники не сдавались и изыскивали самые разные пути, чтобы создавать комиксы, пусть и выйти за пределы детской аудитории не представлялось возможным.

Пётр Полещук продолжает цикл материалов об истории комиксов в России. В этом выпуске пронесёмся по второй половине ХХ века, чтобы разобраться, как на отечественные комиксы влияли французы, как комиксы пережили перестройку и почему регионы сыграли важную роль в становлении индустрии.

«Пёс Пиф» и французский след

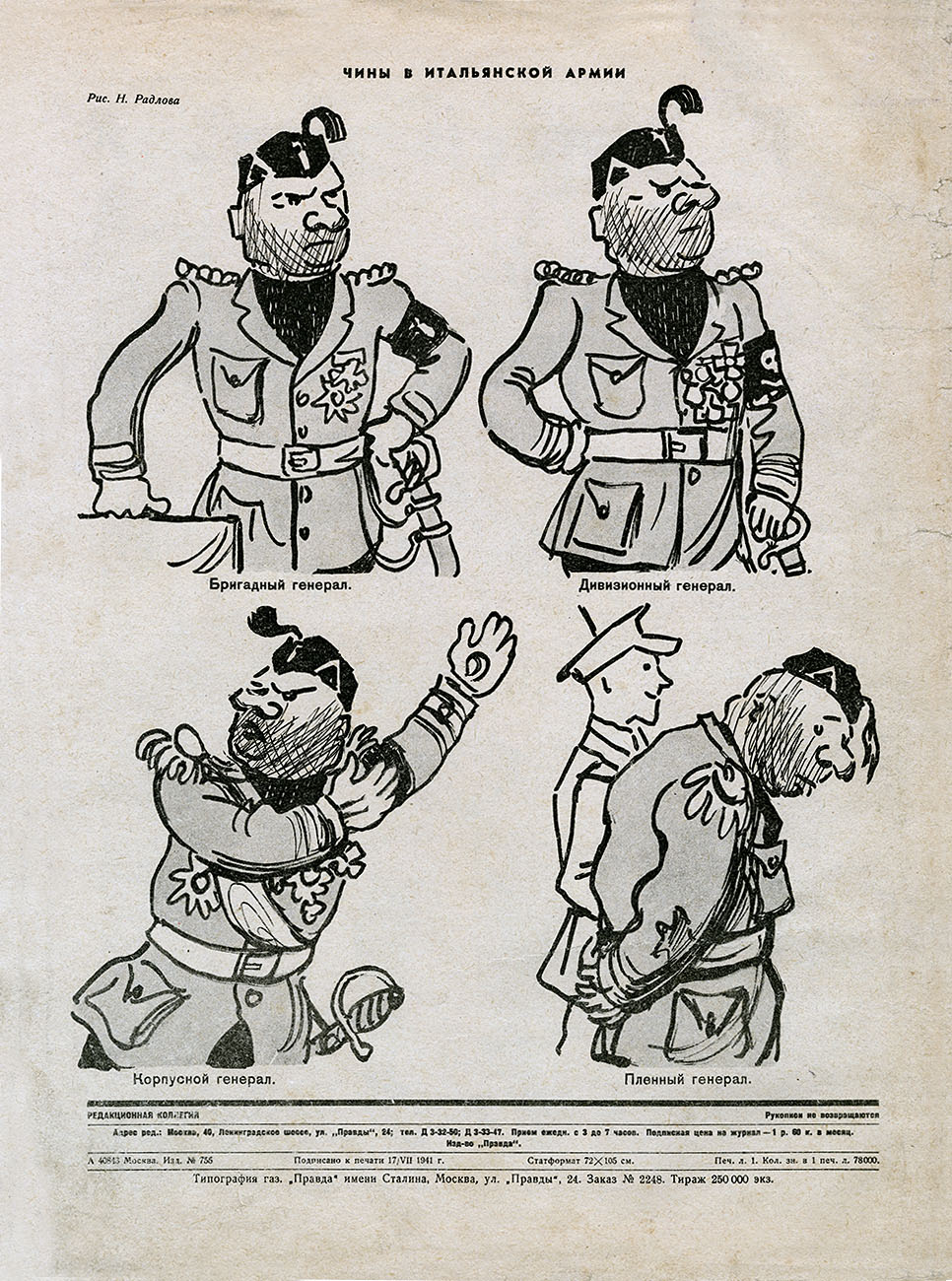

После Второй мировой войны жизнь постепенно возвращалась в мирное русло: отсутствие пропаганды военных лет чуть расслабило содержание советских комиксов. Однако из-за начавшейся холодной войны антиамериканские настроения нарастали, поэтому ожидать радикальной перемены в отечественных комиксах не приходилось. Это справедливо, если понимать под комиксами сугубо западный супергероический жанр. Но не только им были едины комиксы ХХ века.

В 1952 году мультипликатор Владимир Сутеев («Дядя Стёпа», «Муха-Цокотуха») выпустил первую книгу сказок собственного сочинения «Две сказки про карандаш и краски». Издание представляло собой рассказы с иллюстрациями и подписями. Из-за этого оно походило на странную комбинацию книг с картинками и комиксов одновременно.

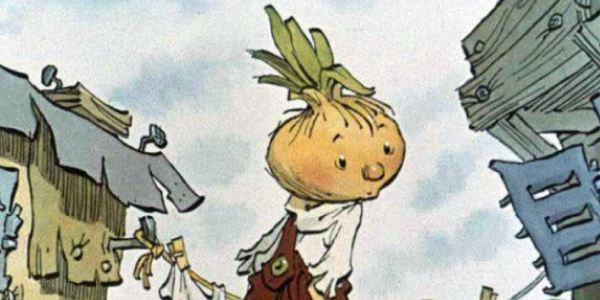

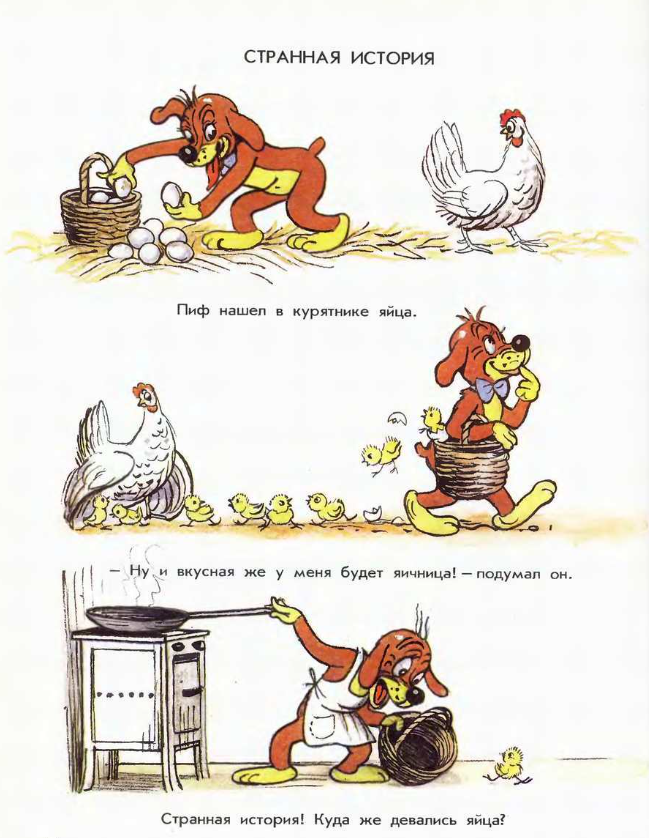

Связь Сутеева с комиксами была глубже, поскольку позже автор занялся советской адаптацией приключений известного персонажа французских комиксов — пса Пифа.

Пиф был создан в 1945 году, его отец — художник Хосе Кабреро Арналь. Впервые Пиф появился в газете «Юманите», которую издавала французская коммунистическая партия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что советские власти разрешили адаптировать Пифа внутри страны. Пиф оставался популярен в СССР и в 70‑е, многочисленные пьесы о его приключениях даже ставили в театрах, а помимо этого была выпущена грампластинка с радиоспектаклем.

Аудиосказка «Приключения Пифа» в исполнении Георгия Вицина, Ростислава Плятта и других советских артистов

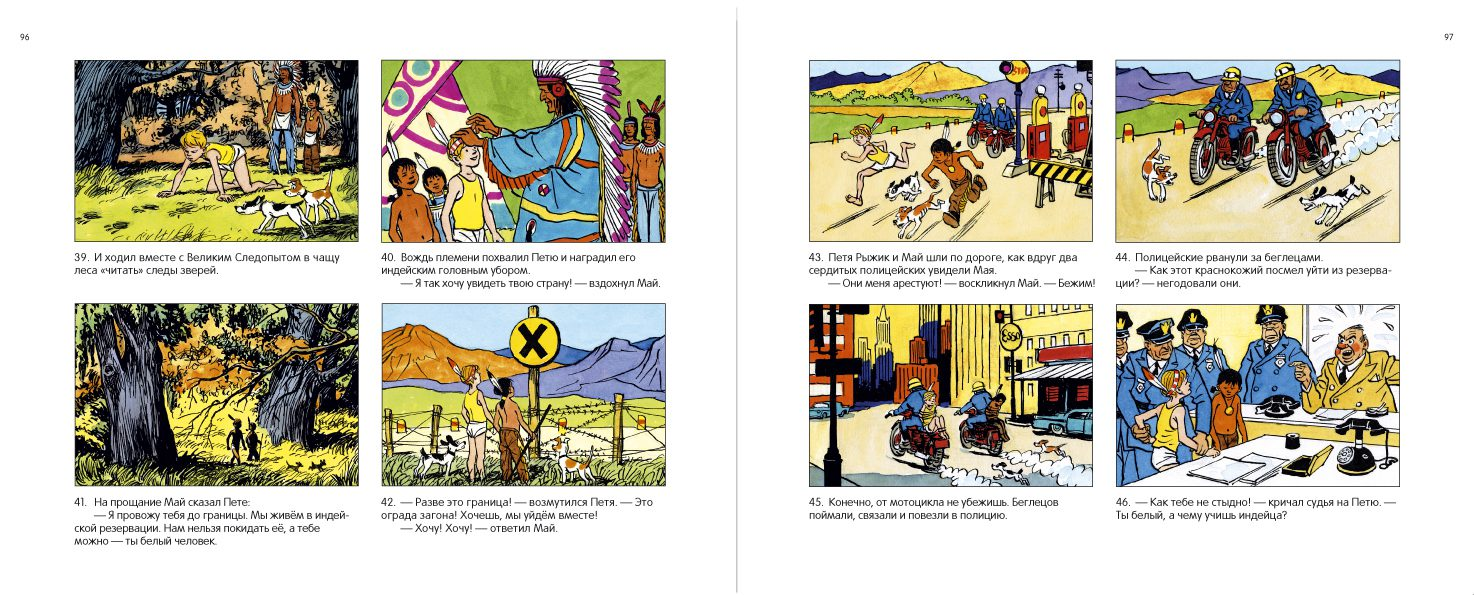

След французских комиксов, также известных как bande dessinée («рисованные полосы»), чувствуется и в «Необыкновенных приключениях Пети Рыжика и его верных друзей Мика и Мука» художника Ивана Семёнова и писателя Юрия Постникова. Особенно сильно французские комиксы напоминал стиль Семёнова, явно отсылающий к самому известному персонажу bande dessinée Тинтину.

А вот история была хоть и приключенческой, но безвыходно советской: Петя со своими собачками попадает в Америку (и даже в американскую тюрьму), затем оказывается в гостях у добрых индейцев, сталкивается с полицией, а потом вместе с новым товарищем, юным индейцем Маем, сбегает на Кубу, откуда друзья спокойно улетают в СССР.

«Весёлые картинки»

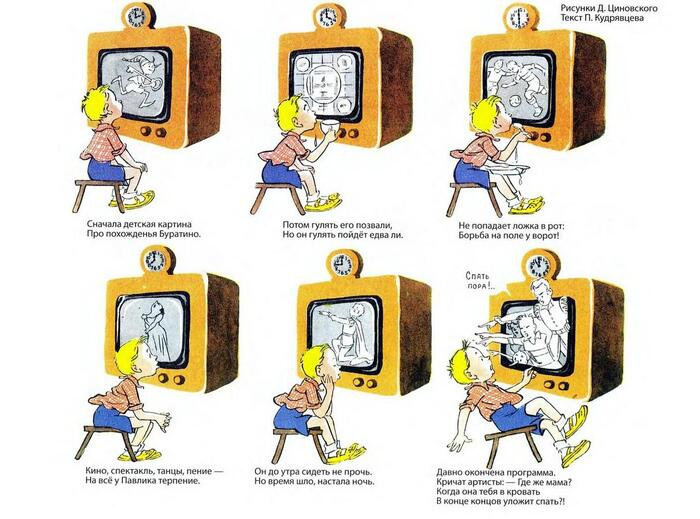

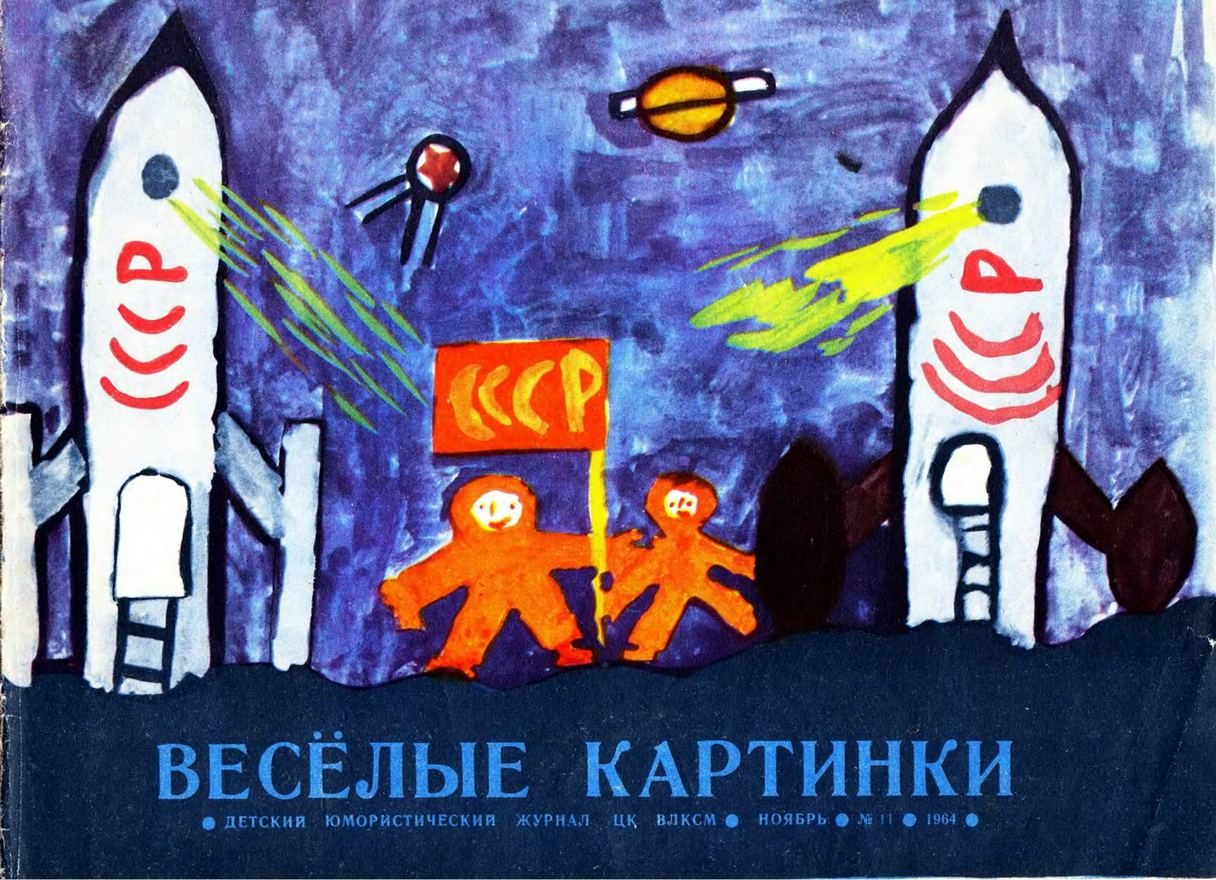

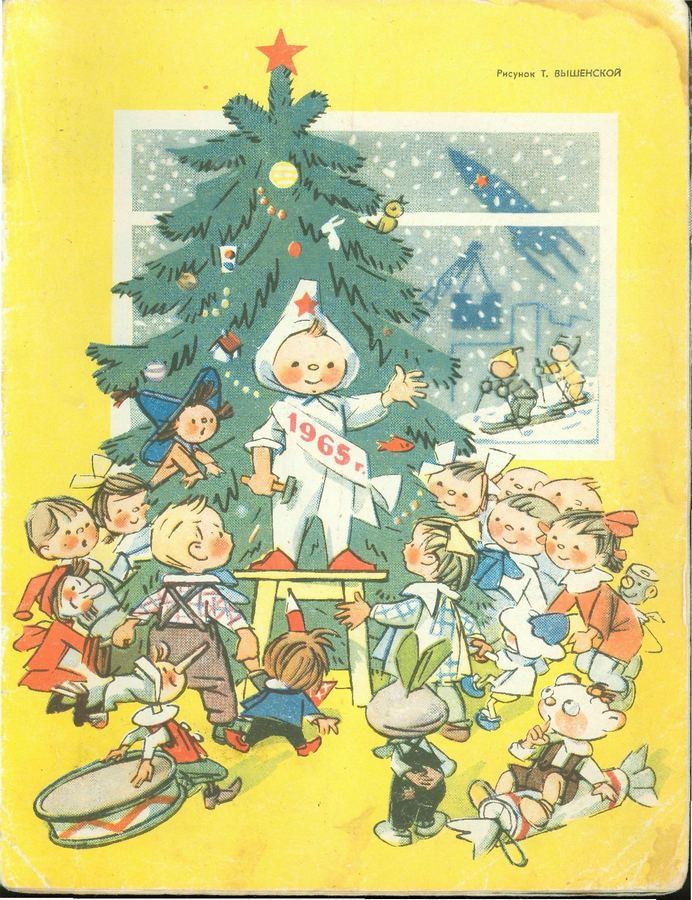

Одно из важнейших событий в истории отечественных комиксов приходится на сентябрь 1965 года — тогда в печать вышел первый номер журнала «Весёлые картинки».

Концепция «Картинок» принадлежала уже упомянутому карикатуристу «Крокодила» Ивану Семёнову. Именно в редакции этого сатирического журнала зародилась идея аналогичного юмористического издания для детей. Семёнов стал его редактором и вместе с художником Виталием Стацинским придумал рубрику «Клуб весёлых человечков».

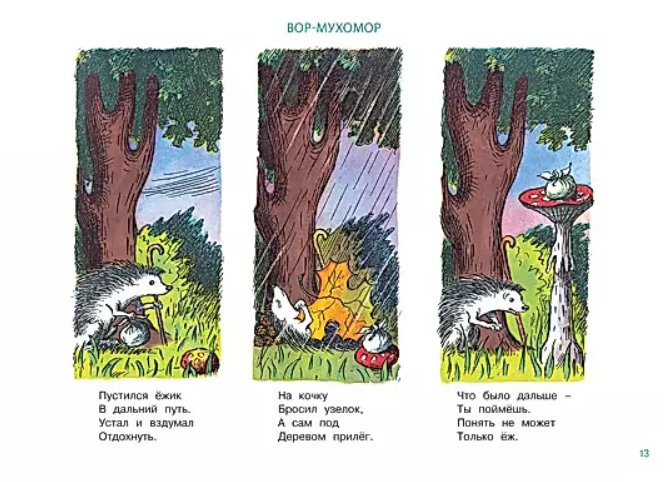

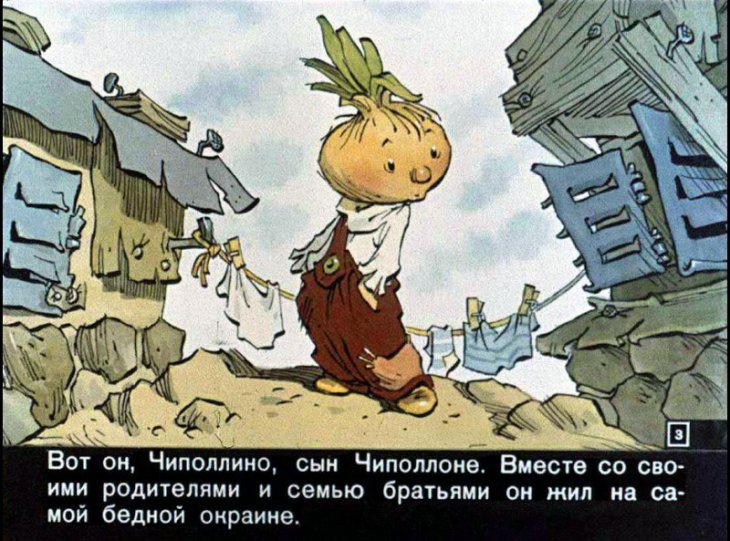

В клуб входили выдуманные авторами Карандаш и Самоделкин, а также уже известные персонажи сказок и детских книг: Петрушка, Незнайка, Буратино, Чиполлино, Дюймовочка и Гурвинек. Впоследствии именно Карандаш стал символом «Весёлых картинок». Вот как создатели описывали его:

«Карандаш — умница, эрудит, талантливый живописец. Все его любят и уважают за доброту, обширные познания и отличное чувство юмора».

Название журнала появилось в 1955 году почти случайно. Семёнов беседовал с сыном и заметил, что сын рисует в альбоме картинки про бытовую жизнь. Тогда отец спросил, что это за картинки, а сын ответил: «Весёлые!» Так в обычном разговоре родилось название для одного из главных детских журналов СССР и России.

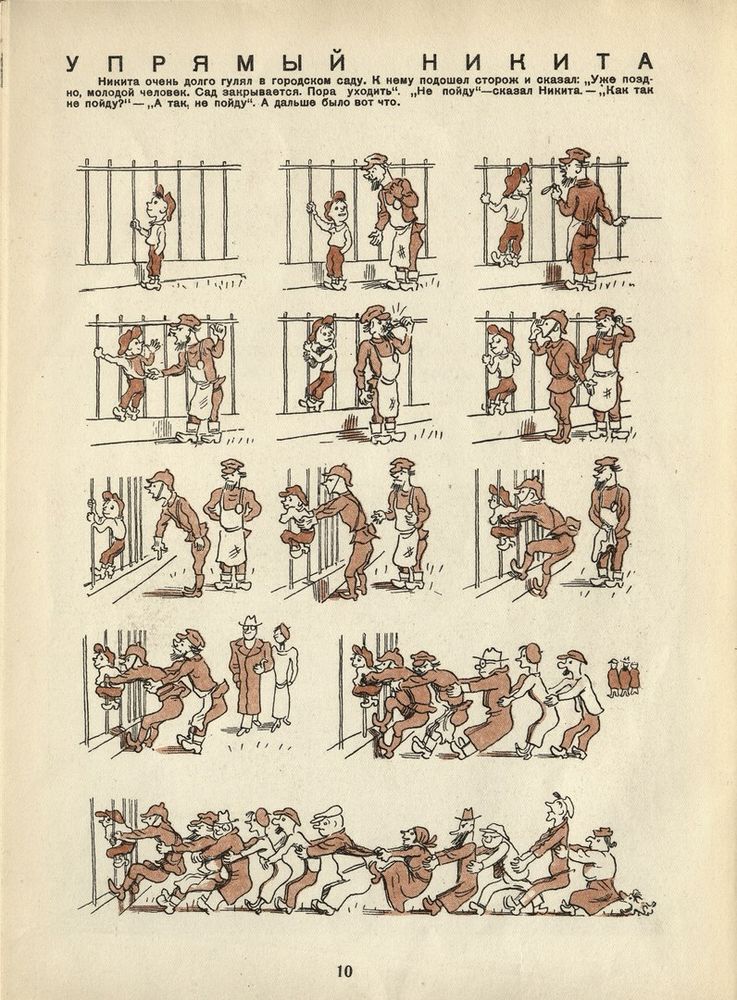

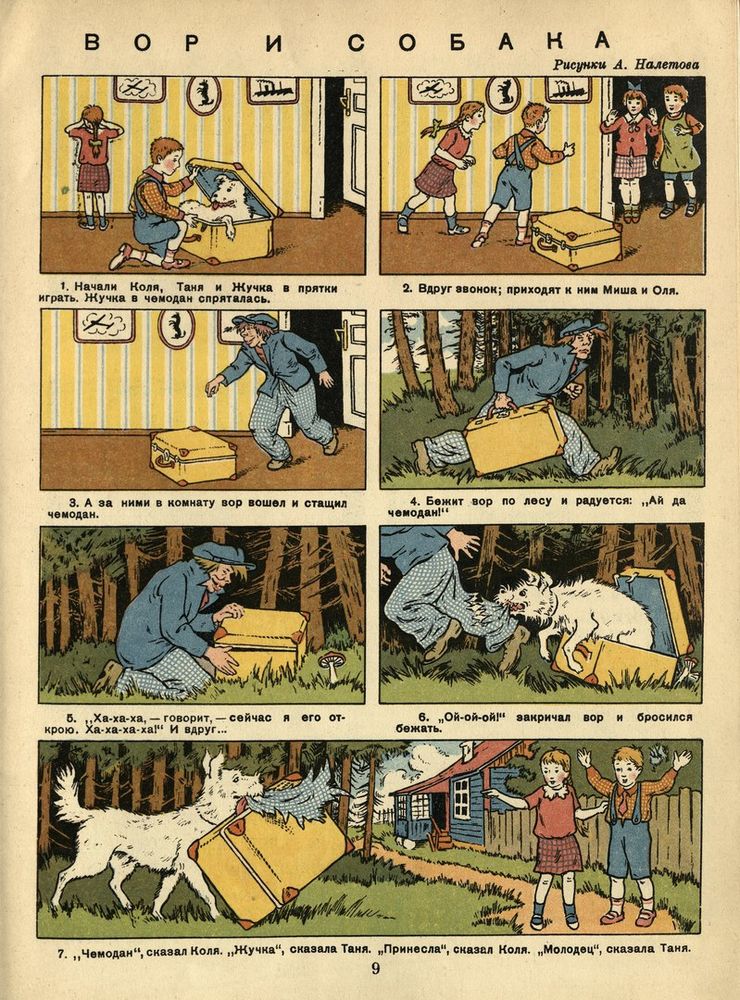

В каждом номере размещалось несколько историй с персонажами, обменивающимися репликами в «пузырях». Для широкого читателя это была новаторская форма подачи материала.

Ещё одно важное новшество — альбомная (горизонтальная) ориентация журнала, который из-за этого был похож на художественный альбом. В таком виде «Весёлые картинки» продержались до 1964 года, а затем от формата отказались в пользу более привычного вертикального.

В работе над журналом участвовали многие видные советские писатели и художники, включая Корнея Чуковского (яростного критика Супермена, о чём мы рассказывали в прошлый раз), Агнию Барто, Сергея Михалкова. В честь первого номера журнала написал стихотворение ни много ни мало Самуил Маршак. А ещё в первом составе редакции работал будущий режиссёр Александр Митта, постановщик «Экипажа», «Сказки странствий» и сериала «Граница. Таёжный роман».

В некоторой степени «Весёлые картинки» обязаны своим появлением оттепели, когда художественные эксперименты стали допустимы, пусть и в ограниченной степени. Так, в 1954 году реабилитировали Константина Ротова — в 1940‑м его обвинили в пропаганде против Советского Союза и работе на германскую разведку. К тому моменту Ротов был знаменитостью: его иллюстрации печатали в «Правде» и десятках других изданий, по его эскизу создавали панно для советского павильона на Нью-Йоркской выставке 1939 года. Именно он визуализировал образы Дяди Стёпы и Старика Хоттабыча. Восемь лет он провёл в лагерях, а затем был отправлен в пожизненную ссылку в Красноярский край. После освобождения Ротов работал не только в «Весёлых картинках», но и в «Крокодиле» и «Юном технике».

В советские годы «Весёлые картинки» были одним из самых популярных детский периодических изданий, а в наилучшие для журнала времена тиражи достигали 9,5 миллиона экземпляров. «Весёлые картинки» выпускают и сейчас, правда, куда меньшим тиражом (около 20 тысяч экземпляров), а в Сети можно найти большой архив за несколько десятилетий.

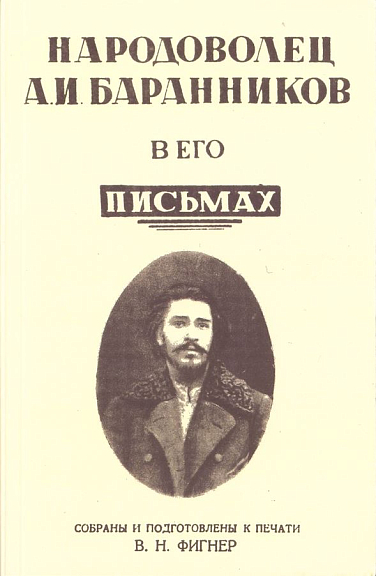

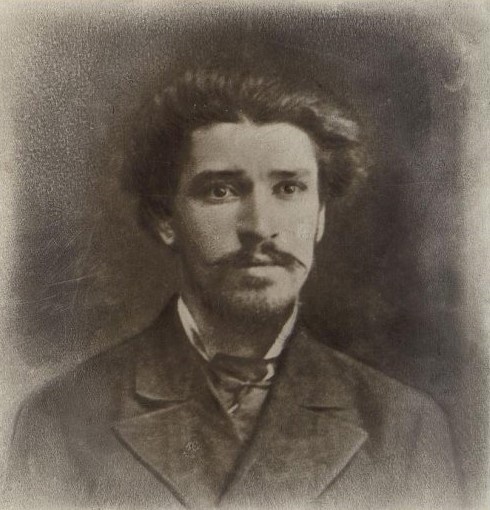

Юрий Лобачёв против цензуры

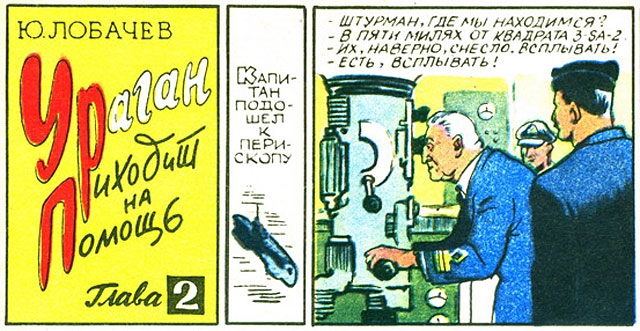

В 1966 году журнал «Костёр» опубликовал комикс югославского и советского карикатуриста Юрия Лобачёва «Ураган приходит на помощь», однако полностью напечатать его не удалось. Лобачёв родился в городе Шкодра (сейчас это Албания) и первую часть жизни провёл на Балканах, однако в 1955 году переехал в СССР, надеясь на творческую реализацию. Дело в том, что в Югославии его комиксы не печатали под обескураживающим предлогом:

«…после двух выпусков серию запретили, сказав, что в Советском Союзе нет комиксов — значит, и в новой Югославии нет комиксов, так как комиксы — американское творение».

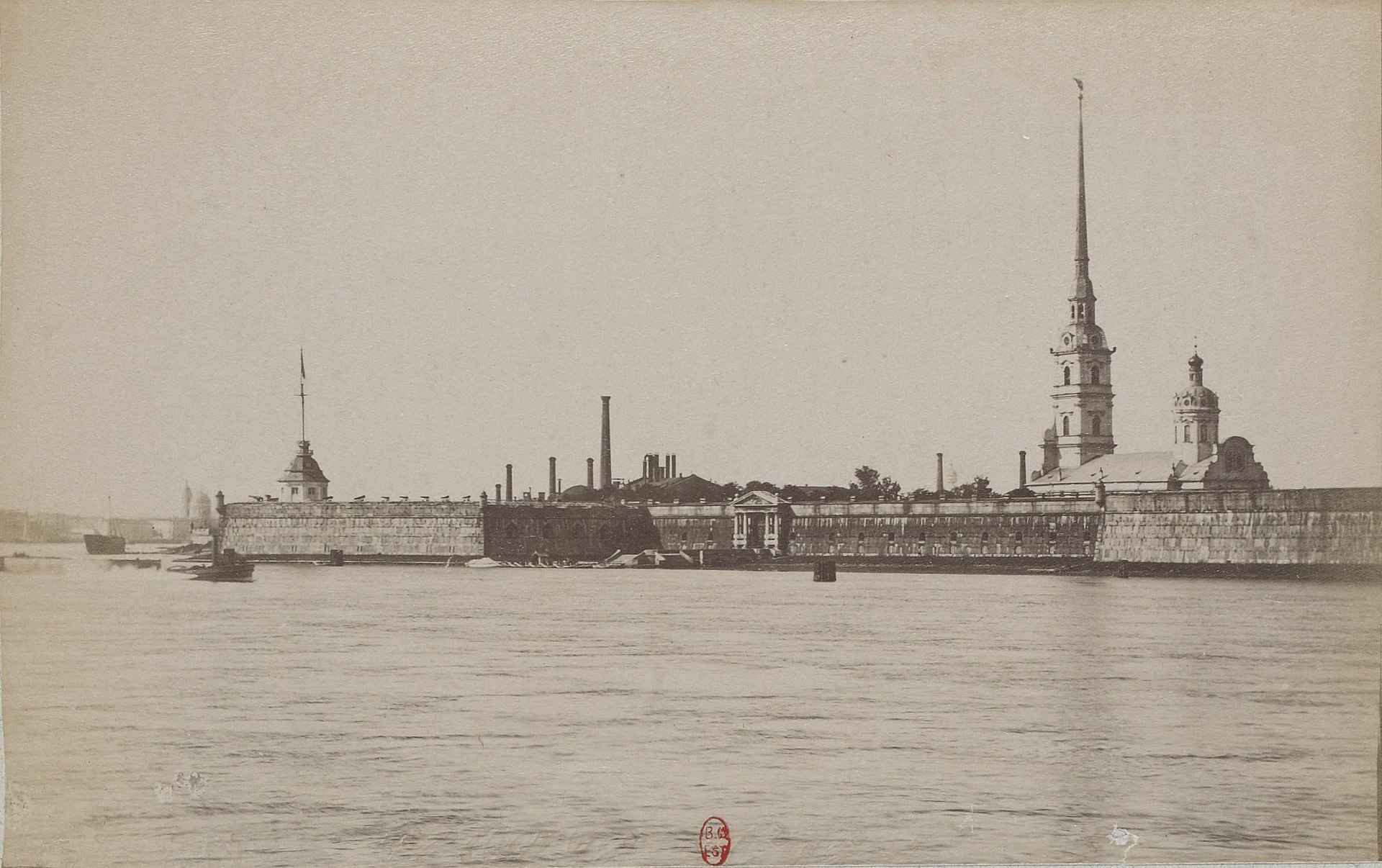

Однако заниматься комиксами в СССР тоже не удалось. Лобачёв говорил, что он приготовил два приключенческих рассказа, которые собирался печатать по страничке в каждом номере «Костра». Важно, что Лобачёв мыслил свою работу как полноценную интеграцию комиксов в Советский Союз. Однако вскоре его вызвали в ленинградский обком и приказали «прекратить это безобразие». Что именно не понравилось цензорам, неизвестно. Возможно, причина снова была именно «американском формате».

Автор пытался убедить властей, что бросать историю на середине — плохая идея. Ему позволили опубликоваться в ещё одном номере, но вместо задуманных двенадцати глав пришлось оборвать историю на седьмой. Остался без публикации и второй комикс — «Случай в горах». В нём рассказывалась история про мальчика и девочку, которые отправляются к отцу-геологу в горы. Комиксы в «Костре» не появлялись ещё более 30 лет.

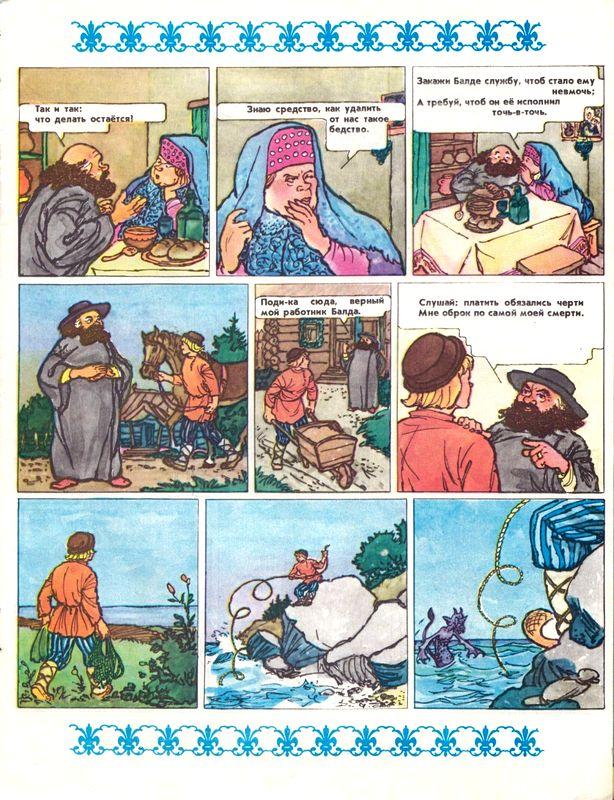

Что касается Лобачёва, то всю оставшуюся жизнь он прожил в России, вплоть до смерти в Петербурге в 2002 году (ему было 93 года). Он сотрудничал как с советскими, так и с югославскими изданиями. Лишь в 1987 году в «Весёлых картинках» опубликовали его комикс по мотивам знаменитой «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина.

Перестройка и девяностые

Чем ближе было обрушение железного занавеса, тем больше западная культура проникала в СССР. Идеологическое давление спадало, что в некоторой степени развязало руки отечественным комиксистам. Страну наводнили западные комиксы как в оригинале (их разными путями завозили из-за границы, например через пароходства), так и официально переведённые.

Вместе с этим окончательно утвердился термин «комикс» для обозначения всего медиума. Впрочем, не без проблем. Например, когда читатели по всему миру открыли для себя французские комиксы, то стали называть их bande dessinée, подчёркивая уникальность. Но для французов bande dessinée — название комикса как вида искусства; так называют и местные истории, и зарубежные. Аналогичная ситуация с мангой: так японцы скажут о собственной продукции, супергеройских комиксах и даже о bande dessinée. Эта двусмысленность окончательно запутала отечественных читателей: заинтересованные в комикс-культуре люди стали требовать найти термин для русского комикса, зачастую предлагая «лубок» — тем самым путая форму и содержание.

Комиксы стали распространяться по стране и набирать популярность заметно активнее прежнего. Развитие комиксов было децентрализованным, то есть инициатива не спускалась сверху: многие комиксы создавали художники и книгоиздатели из республик.

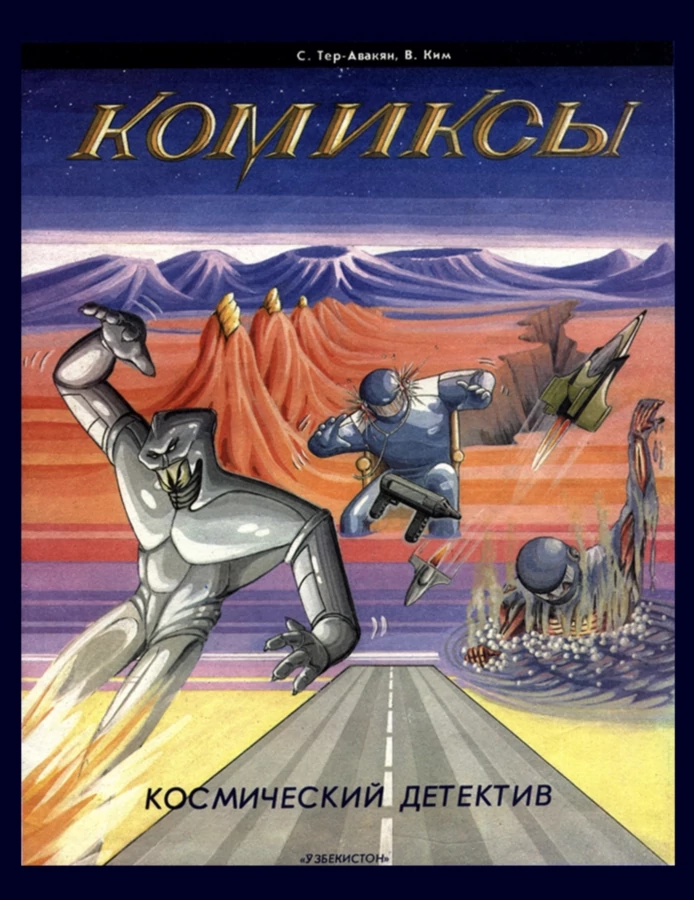

Так, в 1990 году ташкентское издательство «Ўзбекистон» выпустило комикс «Космический детектив» Владимира Кима и Сурена Тер-Авакяна.

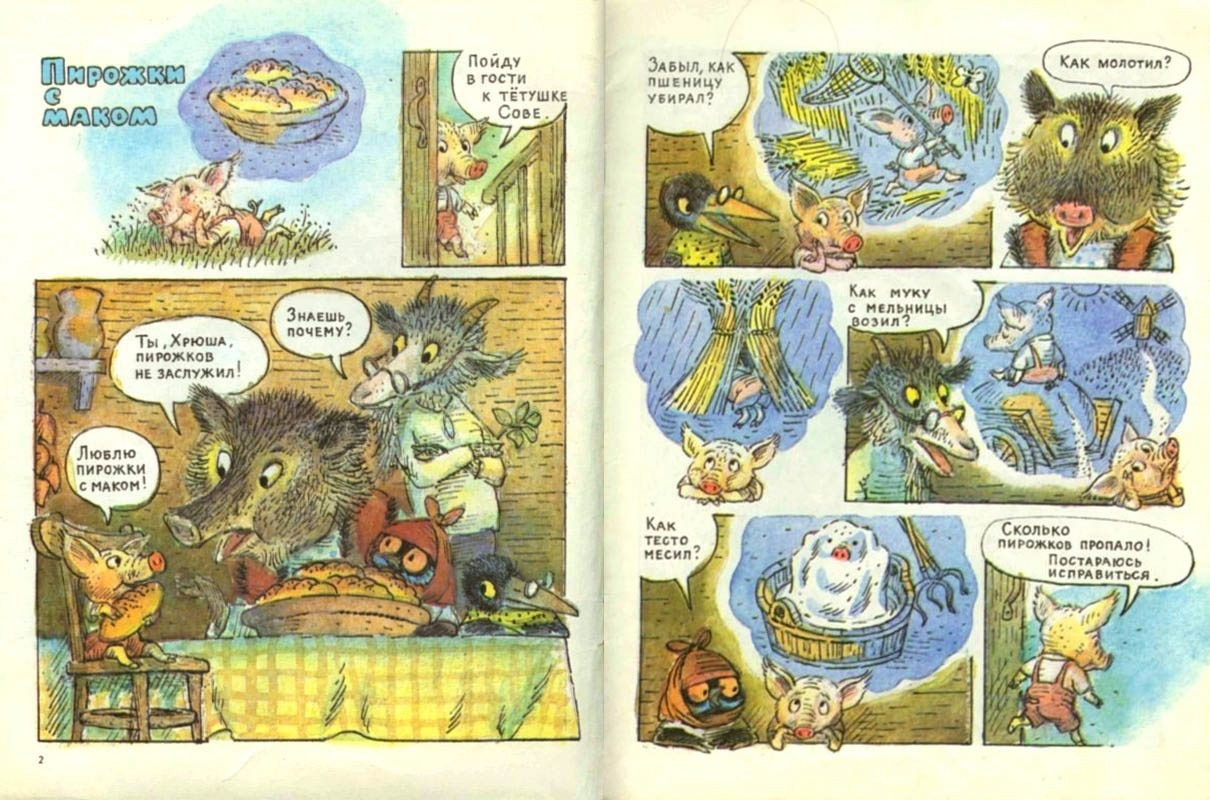

Киевское издательство «Веселка» печатало детские комиксы художника Валерия Горбачёва на украинском и русском языках. Тираж его комиксов превысил пять миллионов экземпляров.

Даже на примере этих двух работ заметно, насколько комиксы стали более разнообразными визуально и содержательно в 1980‑е годы.

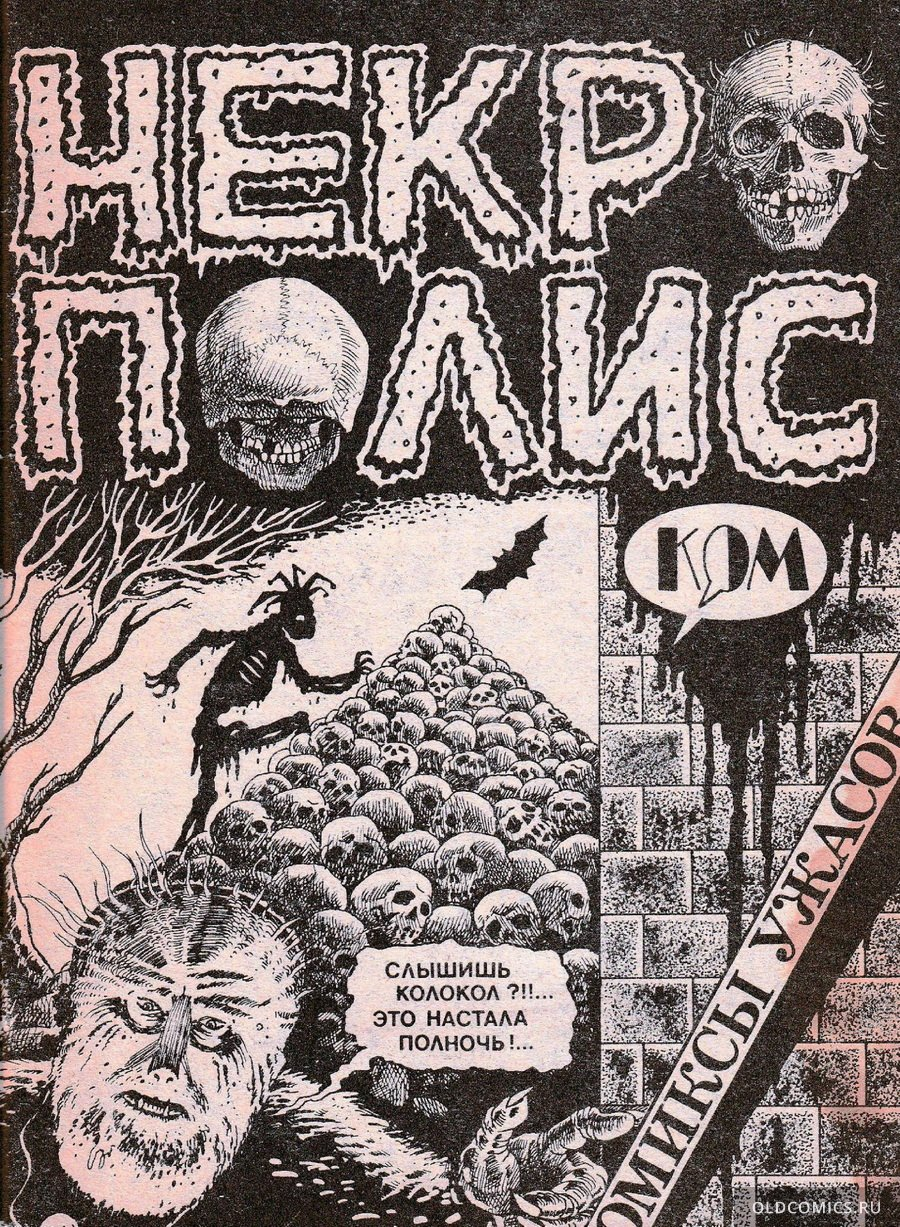

В 1988 году при газете «Вечерняя Москва» появилась комикс-студия «КОМ». Каждую неделю в газете публиковались работы её участников, а помимо этого проводились регулярные встречи, на которых обсуждались комиксы и планировались новые проекты. Художественным руководителем стал Сергей Капранов. В 1990 году студия издала четыре сборника, среди которых были и весьма взрослые истории: «Прорыв», «Некрополис», «Компания», «КОМпозиция».

Эти издания не стали слишком популярны, возможно, из-за того, что читатели плохо понимали специфику жанра и не привыкли к рисованным историям. Уже в 2020‑е Капранов размышлял:

«Можно сказать, что студия появилась случайно, но в то же время закономерно, потому что в то время в Москве набралось достаточное количество хороших художников. Мы издавали книги, сборники — они все провалились. Никто их не покупал. Просто никто не понимал, что это вообще такое — “комикс”. А сейчас комиксы вроде как кому-то нужны. Я вижу, сколько внимания им уделяется, выставки проходят, другое отношение совсем. Мы боролись за сюжетность, за качество, а то, что я вижу сейчас, часто несмешно и тупо. Хотя встречаются хорошие авторы, конечно. Но их немного. Если говорить о будущем русского комикса, то нужно вести активную познавательную работу. Но возвращаться в Америку 1930‑х годов, когда начался комиксный бум, нам не надо. У нас свой путь».

В 1990 году новосибирская студия «Тема» издала комедийные «Приключения капитана Донки» Владимира Сакова, тиражи которых в сумме достигли миллиона экземпляров. Главные герои здесь отсылают к популярным советским персонажам: сельскому участковому Анискину и майору Пронину, а строение ада и рая (часть действия разворачивается именно там) взято из «Божественной комедии» Данте. Среди второстепенных персонажей присутствуют Господь, Дьявол, Апостол Павел, Харон и даже Карлос Кастанеда. Богатый набор отсылок, распознать которые по силам только взрослым.

Комиксы «Темы» и других студий уже не напоминали наивные советские иллюстрированные книги про зверят. Запретных тем как таковых не стало, теперь на страницах можно было обнаружить сцены жестокости и обнажёнки. Да и рисунок стал похож на американские карикатуры. Комиксы в России перестали быть «детским жанром», к аудитории их читателей медленно присоединялись подростки и даже взрослые.

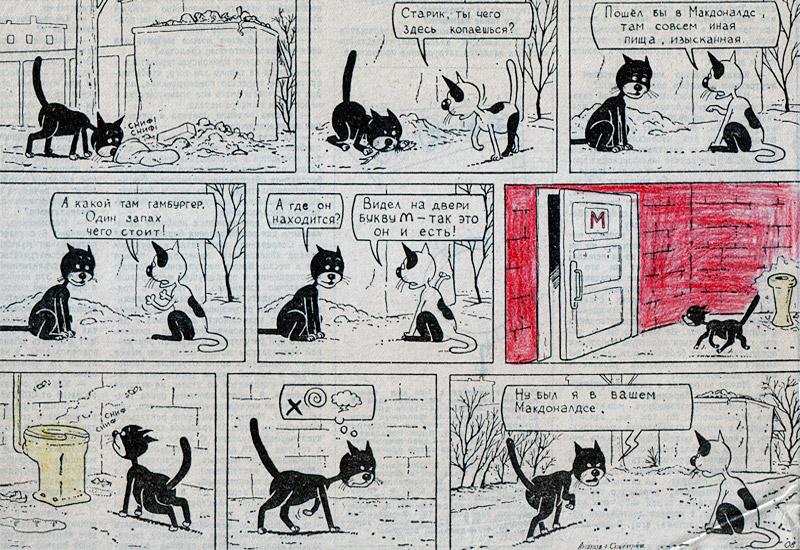

Впрочем, комиксы для детей тоже не канули в Лету. В январе 1991 года журнал «Семья» начал публиковать цикла комиксов «Кешка» Андрея и Натальи Снегирёвых. Это сериал про котёнка, которого подобрал газетный редактор. В каждом номере Кешка попадал в непростые ситуации, но находил из них интересный выход, либо действие переключалось на второстепенных героев. Например, в одном выпуске хозяин Кешки путает его с шапкой, что не очень оказалось по душе коту — и он расцарапал хозяину голову, а тот отправился на работу весь забинтованный — зато тепло.

Милый кот стал любимцем читателей: комиксы про Кешку вырезали из журнала и сохраняли для домашней библиотеки, а по легендам в честь него даже называли домашних котов. Основания верить во всенародную любовь есть: комиксы про Кешку продолжали выходить даже в 2010‑х.

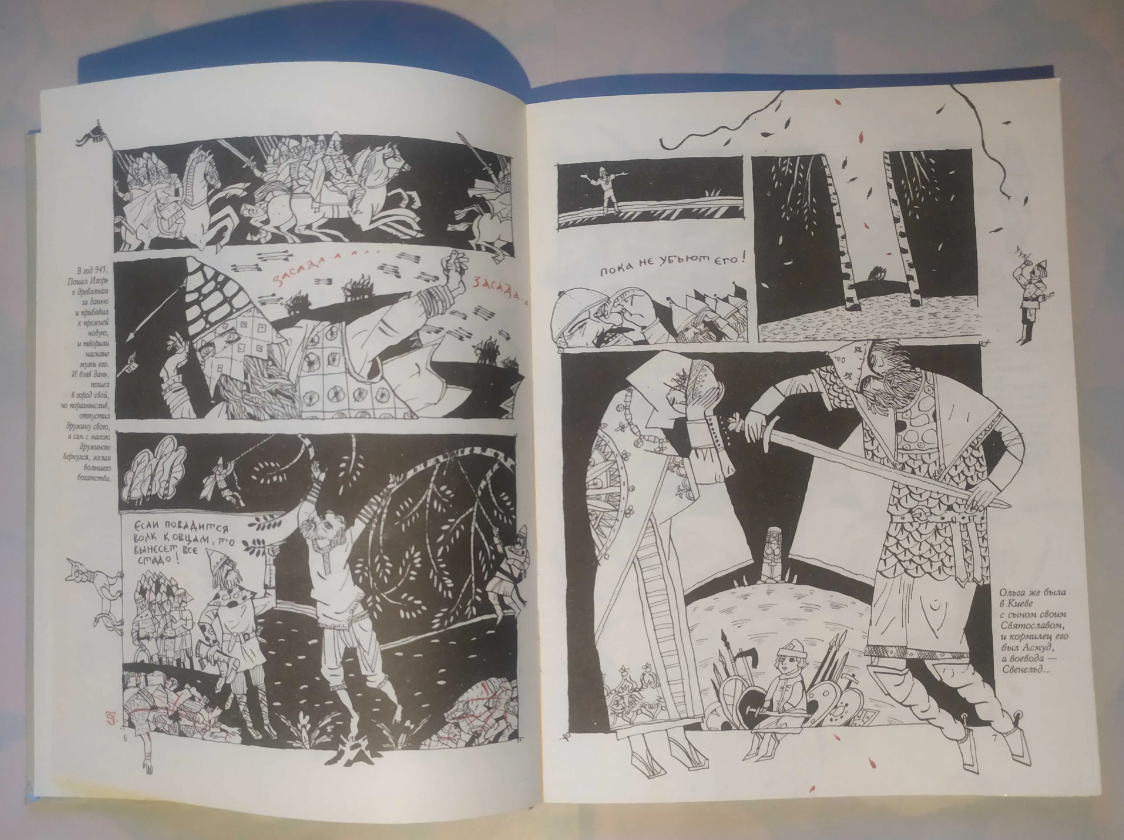

В 1990‑е в моду вошли исторические комиксы, которые печатаются и публикуются до сих пор. Первопроходцами поджанра стали «Первые русские князья» Алексея Капнинского, одного из основателей издательства «Комикс-студия КОМ», который известен объединением традиций лубка, древнерусской миниатюры и современного комикса. Вышедший в 1994 году в серии «Века и люди» комикс рассказывает о раннем периоде княжеской власти в Древней Руси. Чёрно-белый комикс с проблесками других цветов описывает историю славянских племён, их быта, праздников и войн, а также затрагивает приход христианства и постепенной централизации Руси вокруг великокняжеского престола.

Подобные комиксы предлагали читателям отправиться в далёкое прошлое — во многом ради эскапизма от лихого десятилетия. Художники Игорь Кожевников, Радик Садыков и Игорь Ермаков начали выпускать в Екатеринбурге журнал «Велес». В нём доисторическая Русь была показана в духе «Конана-варвара» и подобных ему фильмов, которые пользовались популярностью в то время. В Югославии художники смешивали супергероику и национальные сказки. В Армении Тигран Мангасарян создал серию комиксов, посвящённых 1700-летию принятия христианства. В Литве Ромуальдас Калонайтис нарисовал комикс «Литва сквозь века».

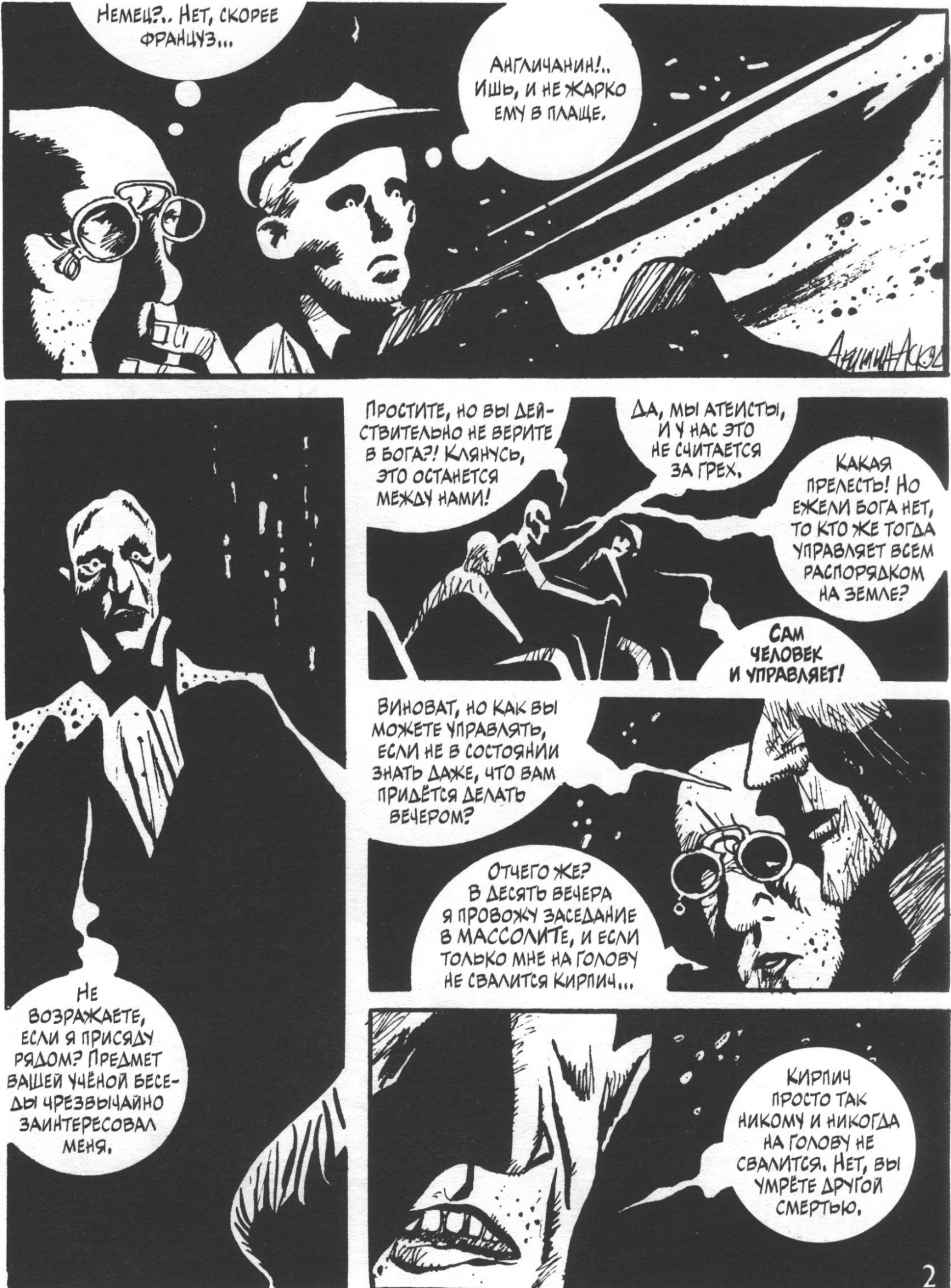

В первой половине 90‑х возникли адаптации литературы в виде комикса. Так Аскольд Акишин и Михаил Заславский выпустили комикс-адаптацию «Мастера и Маргариты», которую сперва издали во Франции.

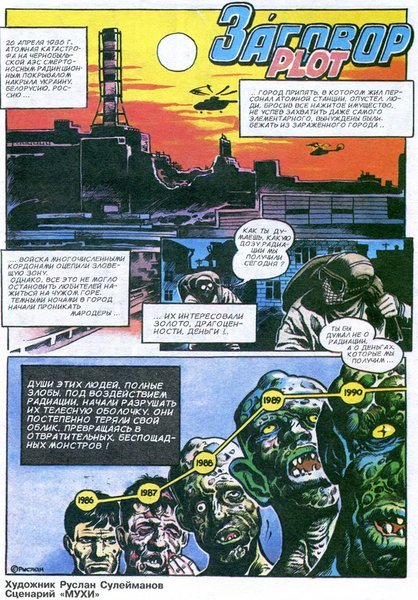

В 1990 году в Уфе Виталий Мухаметзянов сделал журнал комиксов «Муха». Журнал начинался как самиздат, но в итоге стал весьма популярным и в лучшие моменты достигал отметок в 100 тысяч копий. Каждый выпуск — сборник коротких историй, преимущественно карикатурных. Впрочем, помимо юмористических скетчей встречались и серьёзные сериалы. Один подобного рода комиксов — выполненный в жанре постапокалипсиса «Заговор», навеянный Чернобыльской катастрофой.

Олег Халимов, один из художников «Мухи», так рассказывал о работе над комиксами:

«Все темы журнала обычно придумывались сообща. Где-то художник сам сочинял сюжет комикса, где-то рисовал по готовому сценарию, в создании которого участвовала вся студия (и он сам, в том числе). Поэтому зачастую трудно выделить конкретного автора той или иной идеи. Это относится и к замыслу комикса „Заговор“ — это наш общий „ребёнок“ в великолепном исполнении Руслана Сулейманова. Рассказывают, как братья Стругацкие писали свои книги. Один диктовал, второй печатал на машинке. Когда один из братьев уставал, они просто менялись местами — тот кто печатал, начинал диктовать, а тот, кто диктовал, садился за печатную машинку… Ситуация очень напоминает творческую атмосферу в комикс-студии „Муха“…»

В Сети можно найти видеоверсию комикса.

При этом Мухаметзянов занимался и другими проектами — например, коллаборировал с немецкой студией комиксов Kromix. Они выпускали их комиксы, где половина номера была отдана «Мухе», а половина — немцам. Тираж разделили на две страны.

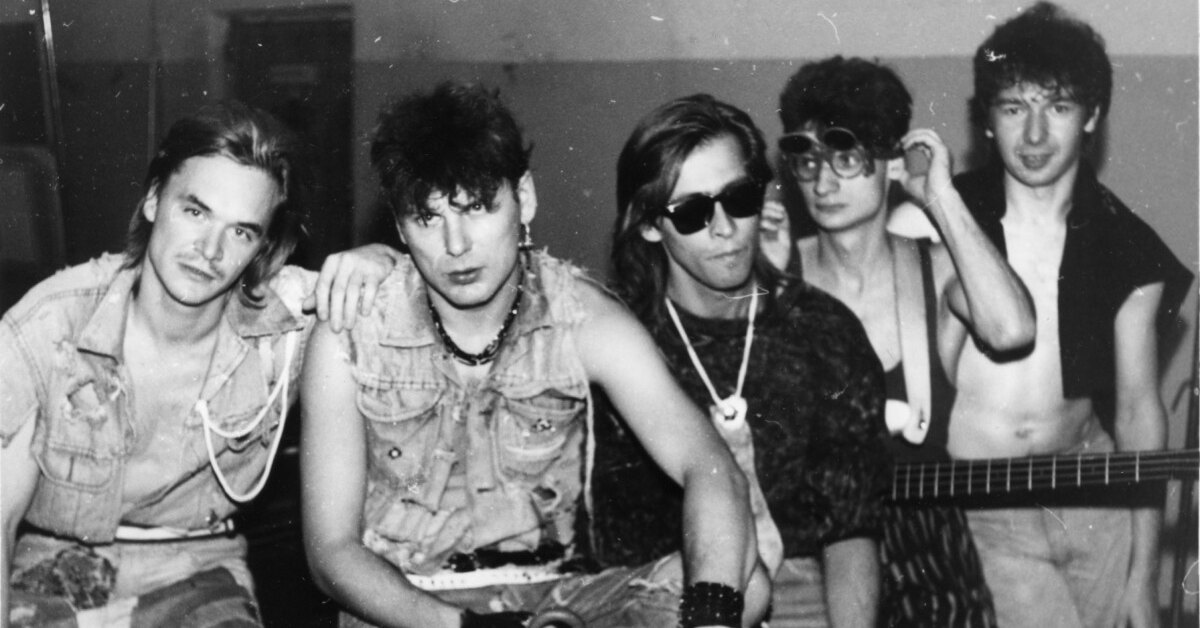

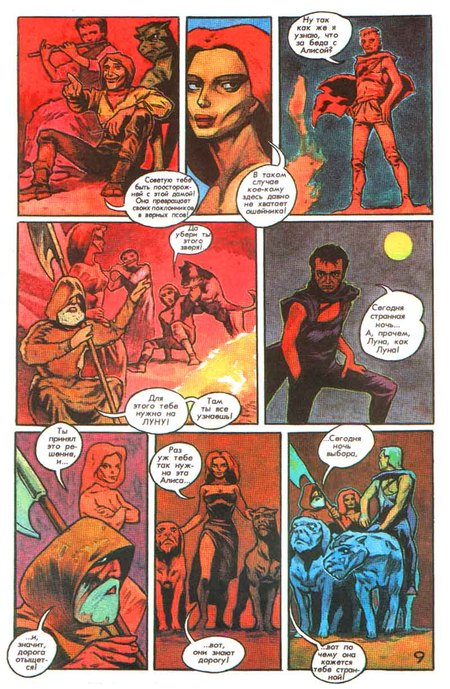

Студия так разрослась, что Виталий занимался оформлением альбома «Алисы» «Чёрная метка». «Муха» даже выпустила комикс про Константина Кинчева.

Рост комиксов в разных частях страны объясняется минимальной по сравнению с центром цензурой. К тому же региональные власти была весьма лояльны к издателям, поскольку выпуск комиксов мог быть для местных депутатов способом продемонстрировать развитие локальной культуры.

Однако шоковый переход к рыночной экономике уничтожил былые способы распространения книг на постсоветском пространстве. Только в середине нулевых комиксы снова попали на прилавки магазинов — в ещё большем количестве, чем ранее. Но вот нюанс: долгое время продукция состояла из зарубежных лицензий Marvel и DC. Только к концу 2010‑х годов появился полноценный рынок отечественных комиксов и поиски собственной идентичности. Об этом — в заключительном материале цикла.

Читайте предыдущие материалы цикла:

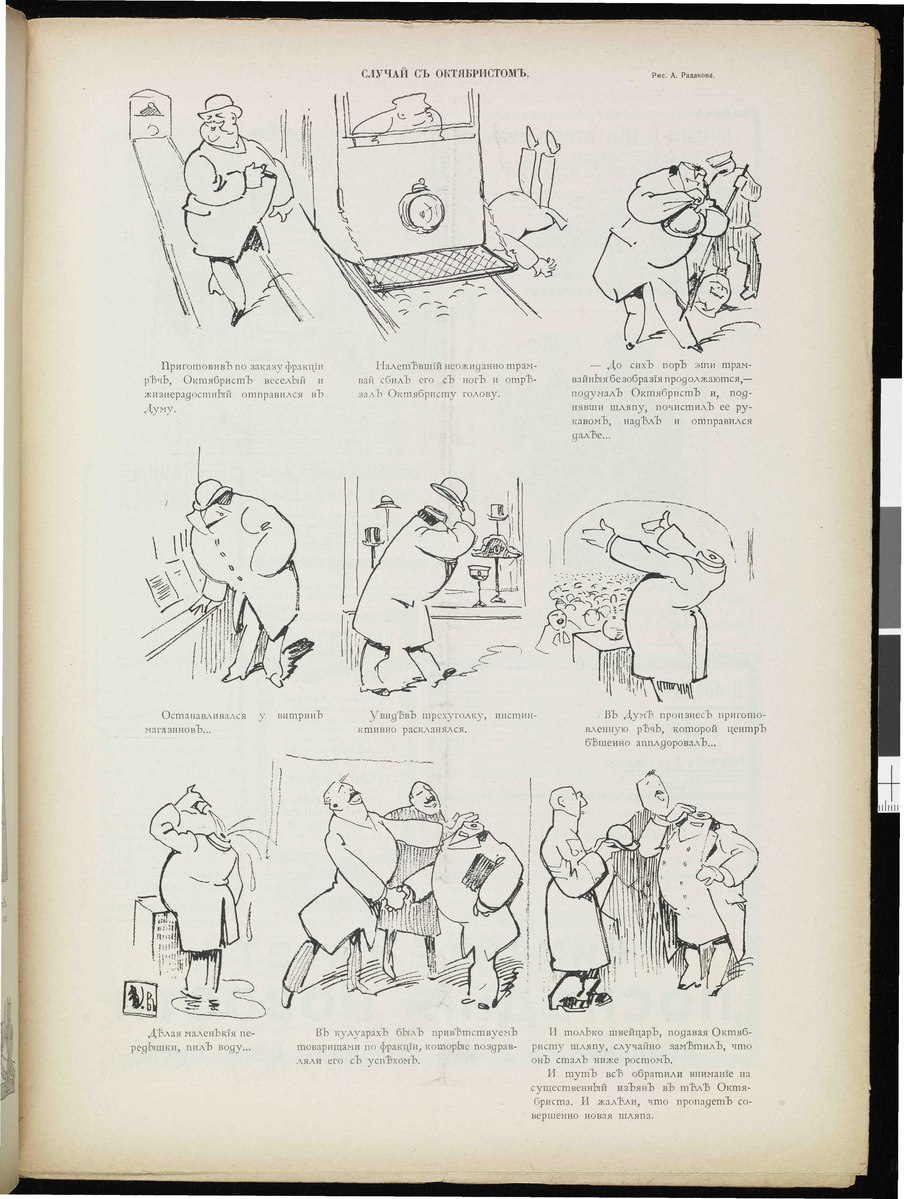

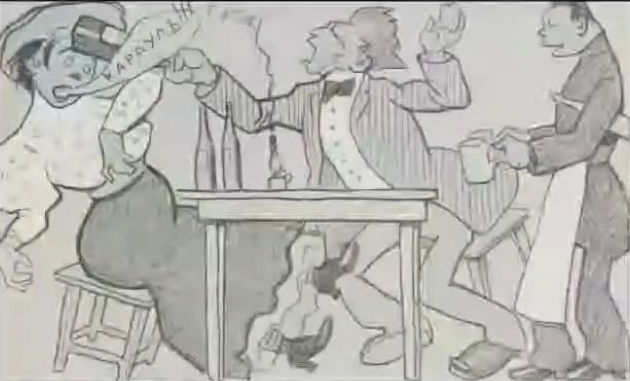

История комиксов в России. «Царь-книга», лубки и летучие листки — это комиксы?

История комиксов в России в первой половине XX века. Сатира, пропаганда, просвещение