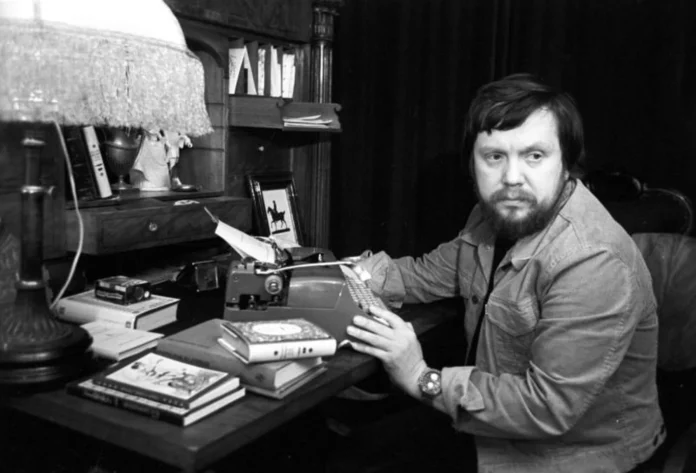

Сегодня Егор Летов — фигура из мрамора, про которую либо хорошо, либо очень хорошо. Его песни играют оркестры, его именем чуть не назвали аэропорт.

Меж тем московские панки 1990‑х и 2000‑х не только ценили творчество Игоря Фёдоровича и испытывали его влияние, но и прозвали Псом, ругали за попсовость и мечтали подёргать за бороду, что современным фанатам основанной в 1984 году легендарной «Гражданской обороны» наверняка покажется чудовищным кощунством. Однако и это — часть российской истории, в которой Летов фигурировал не как символ и кумир, а как живой противоречивый человек.

Перелистываем классический труд Феликса Сандалова «Формейшен. История одной сцены», останавливаясь на самых ярких цитатах, в которых упоминается Егор Летов.

Скачайте книжку «Формейшен» на сайте интернет-вестника «Крот» — это легально и бесплатно. Откройте её, нажмите Ctrl+F, введите в окне поиска «Летов». Целых 120 упоминаний — это много, особенно для книги, которая формально к Игорю Фёдоровичу отношения не имеет.

Отбросьте случайные пересечения типа слова «звездолёты» в родительном падеже (хотя хорошая была бы фамилия — Звездолетов — да?) Останется где-то плюс-минус 100 совпадений на 550 страниц текста. Всё равно порядочно.

Итак, начало книги — ранние 1990‑е. Илья «Сантим» из групп «Банда четырёх» и «Резервация здесь» между делом замечает:

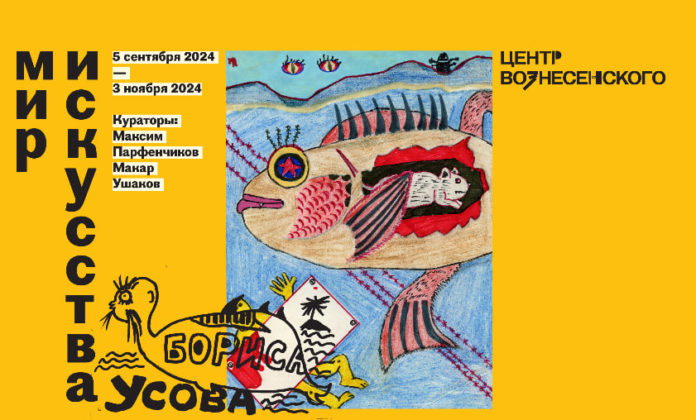

«За плохие слова о Высоцком можно было от Усова получить с намного большей вероятностью, чем за плохие слова о Летове».

Борис Усов — лидер легендарного панк-ансамбля «Соломенные еноты» и, по существу, главный герой «Формейшена». Примечательно, что в представленной системе культурных ценностей (если верить Сантиму) Летов и Высоцкий — фигуры одного порядка, причём предпочтение московский панк-гуру отдаёт последнему.

Впрочем, далее сооснователь «Енотов» и друг детства Усова, Борис «Рудкин» Гришин вспоминает, что, когда он проходил службу в армии, Усов писал ему в письмах о сибирских, преимущественно тюменских рок-музыкантах, отзываясь о них с восторгом:

«Однажды, в армии, мне приходит от Усова письмо — „я сходил на концерт и увидел там „Гражданскую оборону“, Янку Дягилеву и Ника Рок-н-ролла, это круче всего на свете“». <…>

«Первое, что Усов мне дал по возвращении, — это кассеты Ника Рок-н-ролла с „Лолитой“, „Гражданскую оборону“ и „ИПВ“ („Инструкция по выживанию“. — Г. К.) <…> Егор Летов в акустике произвёл на меня очень странное впечатление, но в принципе зацепил, а „ИПВ“ в исполнении „ГО“ понравилось безоговорочно, драйвище там удивительный. В целом я был невероятно потрясён. Это как если человек всю жизнь пил только воду, а потом сразу водки попробовал — впечатление такое».

В общем, как замечает писатель и исследователь панк-рока Владимир Козлов:

«Я помню фразу, услышанную в те годы: „Вся Сибирь под Летовым“. Но и не только Сибирь, я тогда жил в Могилёве, и там это тоже ощущалось сильно: по всей стране была масса групп, заимствующих посыл у „Гражданской обороны“ и „Инструкции“. Это было таким показателем, определяющим „своих“: если ты это слушал, то врубался в неформальную культуру и становился её частью».

Однако, в отличие от тех, для кого панк-рок делился на «Гражданскую оборону» и остальных, московские панки старались учитывать всех видных деятелей тюменской контркультуры, а от Летова в какой-то момент и вовсе отреклись. Лидер группы «Ожог», участник «Банды четырёх» и «Резервации здесь» Константин Мишин вспоминает:

«Установка шла на всю контркультурную обойму — Ник, Янка, „Инструкция“, „ГО“, „Комитет“, да. Но тогда „Оборона“ не функционировала, и народ начал хватать что-то егороподобное, по типу свечения. <…> А Усов с Рудкиным считали, что генерация, которая на Летове держится, она искусственная, а вот в Тюмени полно групп: „Кооператив Ништяк“, „Сазоновская прорва“, „Культурная революция“, „Инструкция по выживанию“. Потом уже от Егора они открестились совсем».

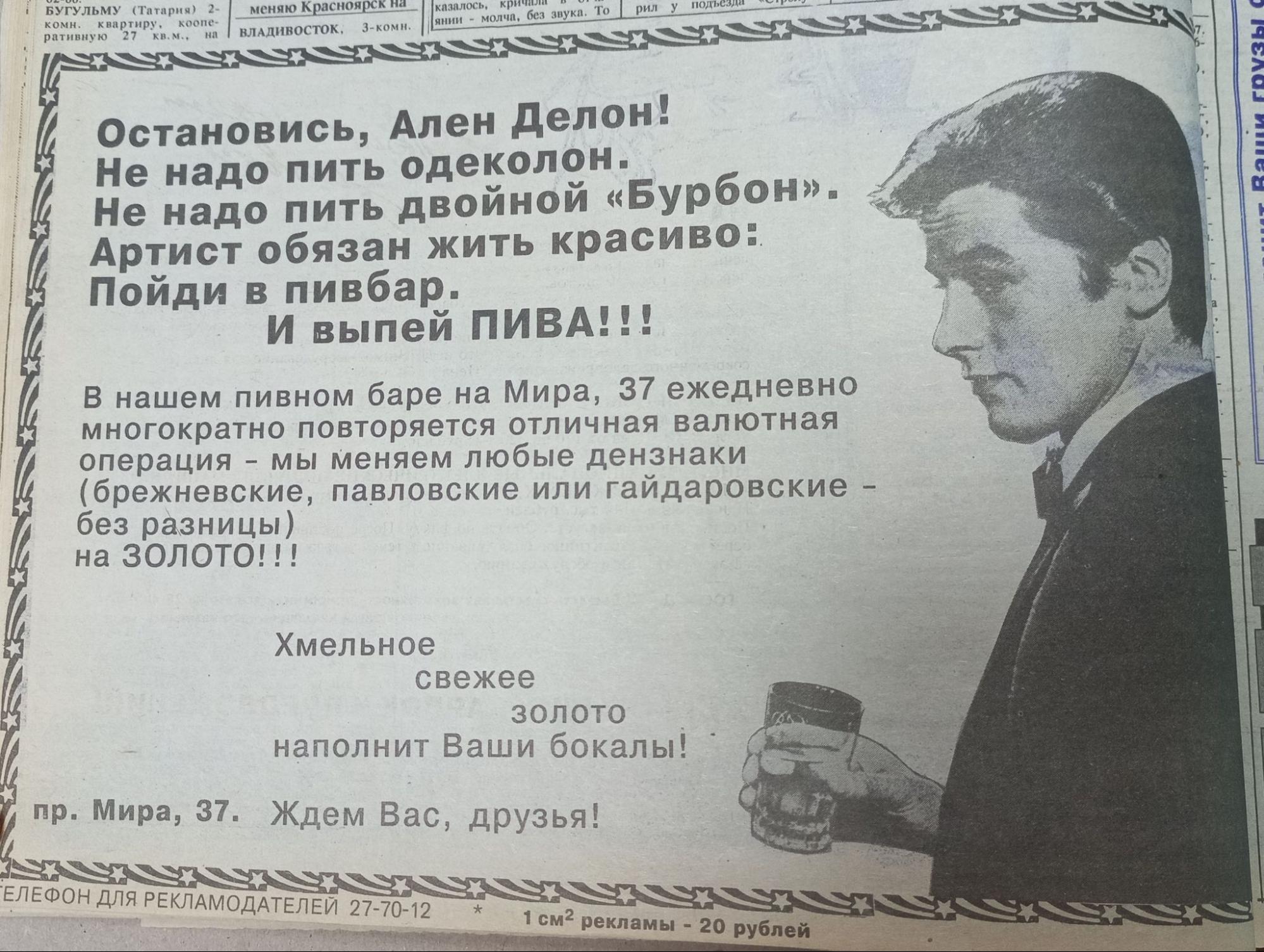

Дальше — больше: возникает и распространяется дразнилка «Летов — пёс». Многие уверены, что её изобрёл Мишин. Тот авторство не признаёт, но саму мысль поддерживает:

«Популярное выражение „Летов — пёс“ придумал не я, а такая Гиена, знакомая Летова и Колесова. Она хорошо знала всю эту сибирскую тусовку и в состоянии подпития как-то выдала: „Взять бы Летова за жиденькую бороденку и — у‑у-у, пёс!“ Мне показалось удачным это выражение и я его двинул в народ. Потом уже эту тему Боря поднял активно на щит — у него была идея, что „Оборона“ уже попс, потому что Летов мог в 1989‑м выступить с „Сектором газа“: на одном стадионе в Воронеже. А вот эти тюменские истории — это настоящее».

Захар Мухин, участник групп «Н.О.Ж.» и «Лисичкин хлеб», сооснователь движения ДВуРАК и участник движения «зАиБИ», дополняет Мишина:

«Про Летова в этой среде позднее ходил стишок: „Слушал Пса? Попса!“, а также шутка: „Осторожно! Лает за бабки!“».

На странице 62 Владимир Козлов пытается менее эмоционально объяснить, почему «Гражданская оборона», с точки зрения тех, кто «шарит», в начале 90‑х отошла на второй план, уступив место «Инструкции по выживанию»:

«В 1990‑м Летов фактически распустил „Гражданскую оборону“ после концерта в Таллине, позднее сказав, что он не хочет быть частью всего этого попса. Летов тогда надолго ушёл в подполье, но поклонникам сибирской волны, которые на эту музыку уже плотно подсели, хотелось чего-то нового. И как раз-таки „Инструкция по выживанию“ была в этот момент на пике: за два года они записали три отличных альбома: „Внимание“, „Память“ и „Смертное“ — и для людей посвящённых заняли ту нишу, которую освободила „Оборона“».

Интересное соображение по поводу влияния сибирского панка на москвичей высказывает звукорежиссёр Эвелина Шмелёва, которая работала и с «Соломенными енотами», и с «Инструкцией по выживанию»:

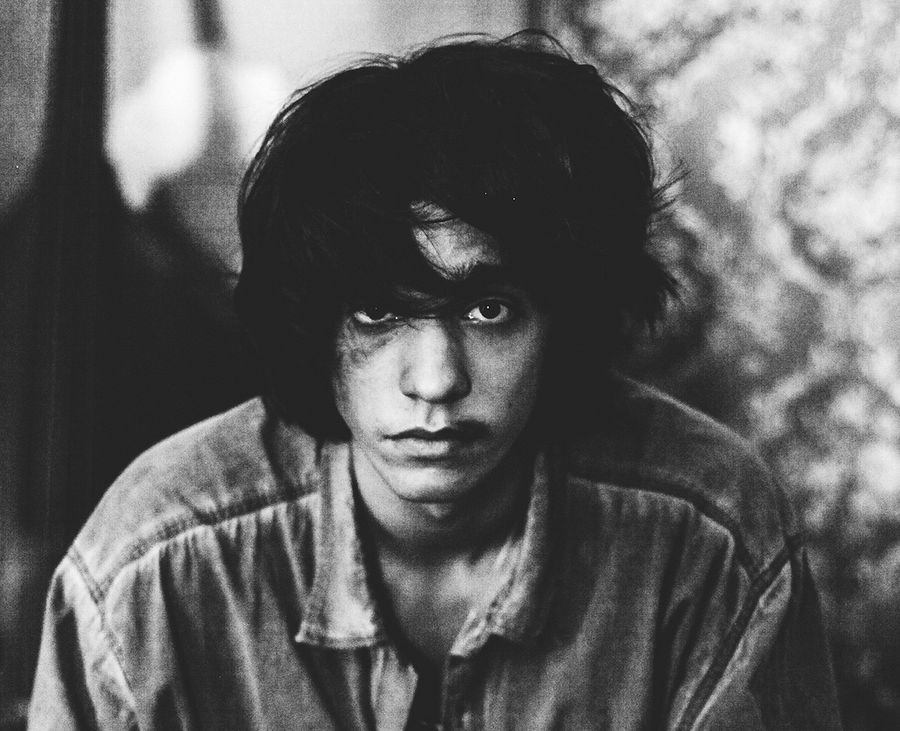

«Я не удивлена ни капли, что москвичи так отреагировали на Тюмень, нормальная химическая реакция. Сидишь ты, весь в глаженом, мамой накормленный, книжечку читаешь, а тут приходят такие чудища из леса. Летова послушай, там чудовищная концентрация одиночества, непонятно, как человек так жить мог. Конечно, это крышу легко свернёт. Как будто ты всю жизнь просидел в теплице под целлофановым колпаком, а потом вдруг кто-то дырочку проковырял, а оттуда струя свежака хлынула».

Одна из главных московских панк-групп, «Брешь безопасности», возникла не в последнюю очередь благодаря тому, что Борис Рудкин похвастался перед Виктором Кугальнеком, сказав, что знаком с Летовым, хотя на самом деле это было не так:

«Не помню, почему я подошёл к нему, может быть, у него был значок „Гражданской обороны“. Я к нему подхожу и говорю: „Ага, вот ты „Гражданку“ слушаешь, а я с Егором Летовым знаком“. Хотя я врал безбожно, тогда ещё я с Летовым не был знаком, но общих знакомых была куча, так что я не сильно соврал. <…>

Для семнадцатилетнего парня чувак, который говорит, что знаком с Егором Летовым и у которого уже реально два номера журнала самиздатовского, — это авторитет страшный. И вот я ему говорю: давай делать группу — ты будешь петь и играть на акустической гитаре три аккорда, а я твой „Урал“ включу в „Электронику-302“, передвину тембр и громкость на максимум, и так получится фуззяра, и вот это вот правильно, это самое крутое, настоящий русский панк-рок. И он на это согласился».

Константин Мишин добавляет:

«„Гражданская оборона“ шагала по стране, Летов во всех интервью сообщал, что умение играть — говно, надо идею, посыл! Поэтому, наверное, с панк-рока всё и началось. Поскольку это было проще всего и позволяло уверенно себя чувствовать».

Далее на страницах 130—254 в адрес Летова звучит целый комплекс полемичных замечаний, в том числе связанных с его участием в ныне запрещённой НБП Эдуарда Лимонова:

«Чудовищный выброс, случившийся в начале девяностых, испугал даже былых приверженцев анархии: Егор Летов не нашёл ничего лучше, чем запеть „Интернационал“».

«У всех была адская каша в головах — Летов, который всегда протестовал против коммунистов, вдруг резко стал коммунистом».

«Летов и компания — это же озверевшие хиппи, преследуемые идеями психоделической революции и возвращения к природе».

«Летов сменил свою суицидальность восьмидесятых на картонный пропагандистский оптимизм девяностых».

«Летова поддерживает группа пробивных единомышленников, лучшие концептуальные умы отечественной контркультурной журналистики дуют его на слона».

«Летов — гениальный поп-композитор, а не поэт».

На странице 274 слово неожиданно получает сам Летов — приводится цитата из его интервью газете «Лимонка» (№ 1, 1994):

«Наша аудитория всегда делилась надвое — на невыносимопасмурных эстетствующих интеллигентов, заунывных полупоэтов, сверхрассудительных кухонных интеллектуалов с потухшими очами, этаких недоморрисонов, недоленнонов и на людей прямого действия, длинного ножа, красного смеха, кровоточащего сердца, разрывного и искромётного слова, выбирающих СВОБОДУ — ослепительную свободу от всех житейских, мировых и вселенских законов, свободу от жизни и смерти, свободу от времени и пространства, свободу от мира, свободу от Бога, свободу от САМОГО СЕБЯ».

И сразу же далее — лидер группы «Огонь» Александр «Леший» Ионов вспоминает о своём опыте взаимодействия с аудиторией «Обороны» (видимо, теми самыми «людьми прямого действия»):

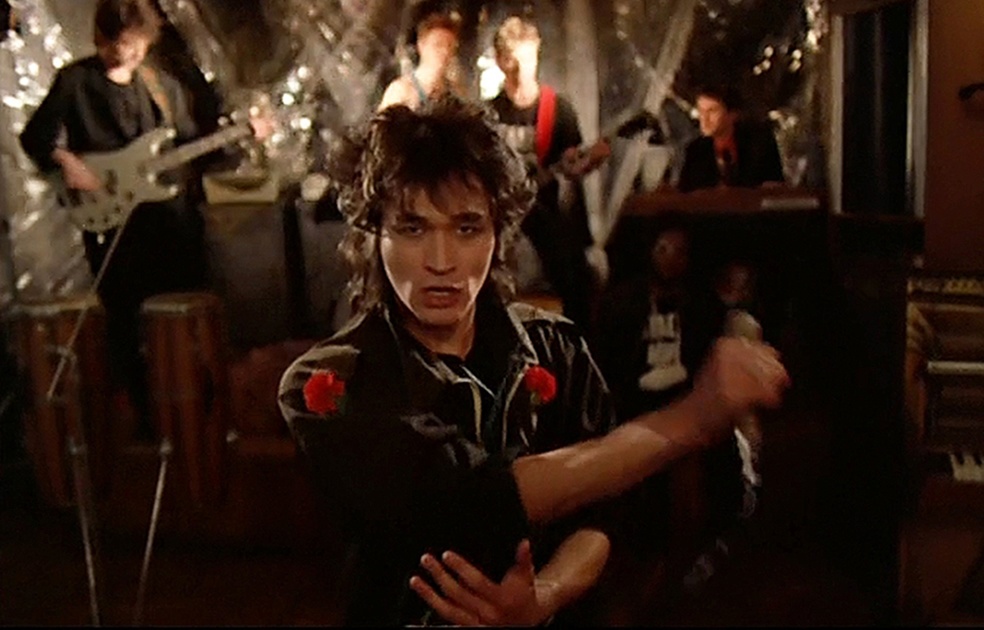

«Сначала „Огонь“ позвали разогреть „Гражданскую оборону“ в 1995‑м — мы играли перед Летовым два дня. Ну а кто на него ходил тогда толпой — не то панкота, не то гопота, так что жёстко было. В первый день нас закидали бутылками. В какой-то момент смотрю — чувак на сцену всё лезет и лезет, не унимается. Я подождал, пока он подтянется и поближе подползёт, взял стойку и с размаха в табло ему зарядил крестовиной. Подействовало. <…>

На второй день я пришёл с Настей Белокуровой, мы тогда встречались, и она меня покрепче за руку взяла — возле ДК стояла толпа тех людей, что в нас вчера бутылками швырялись. Подумала, что меня сейчас линчуют. Но толпа же трусливая по своей природе — и когда мы напролом сквозь неё пошли, я не то что по голове не схлопотал, а, наоборот, дал самое большое количество автографов за раз. „Мужик, вы классно сыграли — но сам понимаешь, мы же на „Гроб“ пришли“».

По словам Константина Мишина, после сотрудничества с Летовым у «Огня» начались проблемы с концертами:

«Летов тогда задвигал: „Зюганов, КПРФ, Лимонов“. <…> тем самым „Огонь“ себе концерты в московских клубах закрыл, потому что те сразу таких дел испугались».

Зато благодаря популярности Летова и деятельности некого «бывшего комсомольского кадра» Константина Марочкина в 1996 году удалось договориться с КПРФ о серии панк-концертов в поддержку Геннадия Зюганова на выборах президента России — по аналогии с «Голосуй, или проиграешь». Мишин рассказывает:

«Весна 1996-го, выборы, приходит Марочкин и говорит, что есть тема, что попсовики за Ельцина <…> А мы, говорит, давайте такую тему прогоним — маргинальный рок за Зюганова. Они нам дадут бабла, мы это дело все освоим, кучу кассет толкнём — ну что, ништяк, давай! Пошли к Валентину Купцову за деньгами — это вторая величина в КПРФ, ведал всеми финансами. У них офис был в гостинице „Россия“ на одном этаже с НТВ. Пришли без записи, просто с улицы, и Марочкин запел там соловьём: мол, вы поможете нам, а мы поможем вам.

Купцов вопрос просто поставил: „Летов будет?“ Марочкин замялся, де, мы ведём переговоры. Купцов сказал: „Даю вам 60 тысяч долларов, будет Летов — дам больше“».

В итоге в поддержку коммунистов на тех выборах Летов не выступил — по словам Мишина, Игорь Фёдорович как будто бы вновь переосмыслил политическую позицию и спрятался от Геннадия Андреевича под кровать:

«Летова не удалось подписать, хотя все уже согласились: Неумоев, „Кооператив Ништяк“, „Чёрный Лукич“, Манагер. А тут Летов некстати ушёл в запой, прятался под кроватью, у него белая горячка была, наверное. Аня Волкова рассказывала: „Он всё боялся, что за ним придут…“ А запой — это следствие того, что он переконил — испугался. У него наступила паранойя, что его закроют и что-нибудь ему сделают, подкинут наркоту…»

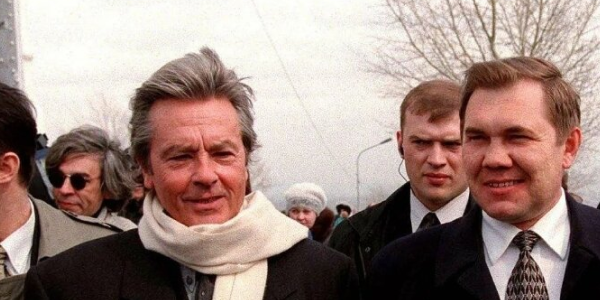

Похолодание в отношениях Летова с ещё недавно близкими ему политиками продолжалось. На странице 292 Михаил Вербицкий, связанный одновременно и с панками, и с НБП, формулирует:

«К 1996-му у НБП к Летову были претензии, что он газету не распространяет, а у Летова к НБП была претензия, что они все придурки».

Конечно, Лимонову отстранение Летова было не по душе, ведь его присутствие как минимум добавляло партии живописности. Исполняющий обязанности председателя НБП с 2001 по 2003 год Анатолий Тишин вспоминает:

«Я сразу врубился, что здесь происходит что-то из ряда вон выходящее. То, чего нет нигде. Взять хоть Первомайскую демонстрацию: когда Непомнящий с Летовым передавали друг другу гитару у Храма Христа Спасителя. Сумасшедшее единение людей на площади. Сейчас себе это представить уже невозможно».

Многие вступали в партию вовсе не потому, что разделяли соответствующие идеи, а из-за имени Летова — оно срабатывало как манок. В частности, так в НБП пришла Анастасия Удальцова — ныне депутат Госдумы от КПРФ и советник Геннадия Зюганова:

«Когда я решила переехать из Украины в Москву, у меня была цель — познакомиться с Пелевиным, с Летовым и вступить в НБП. И я всё это реализовала буквально в первые же дни. Я даже программу партии не читала. Я думала, что если там Летов, то там все свои люди».

Тем временем Егор Летов узнаёт о существовании «Соломенных енотов» и приглашает их к себе на разогрев. Здесь важно понимать, что для московских панков — да и не только для них — Усов и Летов творцы как минимум равновеликие. К тому же первый сумел реализовать то, что не удалось второму: остаться в безвестности, не стать частью пресловутого попса. Следовательно, никакого пиетета к оказанной им чести у «Енотов» не было — скорее, наоборот.

Говорит клавишница группы в 2002—2005 годах Юлия Теуникова:

«Понятно, что есть звезда, а есть мальчики-девочки на разогреве, и с ними можно особо не церемониться. Боря, мне кажется, это понимал, и у него копилось раздражение, которое потом вылилось… На сцену он вышел и заявил: „Привет, [неприличное слово]! Нравится вам это или нет, но „Гражданская оборона“ выйдет на сцену ровно через 45 минут. Поэтому все желающие могут пока пойти попить пива, покурить травы или вмазаться героином. А сейчас будем играть мы“. И дальше мы играли, в нас летели бутылки и плевки, в Арину, кажется, даже попало, что Борю ещё больше разозлило. А после этого <…> у Усова произошла разборка с организатором, он утверждал, что организатор должен ему каких-то денег. Организатор его послал. <…> Усов, естественно, ему попытался врезать, и, естественно, это все закончилось как обычно — скандально».

Запись упомянутого концерта в ДК Горбунова есть в Сети. Помимо полной версии, существует нарезка, сделанная каким-то ютуб-сорванцом: эпизоды, в которых Усов ругается с разбушевавшимися фанатами Летова.

Сожаление по поводу того, что «Оборону» знают все, а «Енотов» никто («у нас логоцентричная страна, тут народные герои Летов и Круг, а ни разу не Aphex Twin») проскальзывает почти у каждого героя «Формейшена». Кто-то пускается в субъективное теоретизирование, как вокалистка группы «Фанни Каплан» Люся Казарян:

«У раннего Летова как — взял и выблевал из себя весь накопившийся гной, и желчь, и кровь, вот и песня. А „Еноты“ тоньше, светлее, там, естественно, есть протест и есть отрицание, но оно не занимает все пространство их творчества».

А кто-то, как рок-журналист и лидер группы «Чистая любовь» Сергей Гурьев, делится конспирологическими теориями:

«Поговаривали, что на разогреве „ГО“ „Енотам“ в своё время нарочно сделали звук паскуднее, чтобы они облажались на фоне Егора. Если это и впрямь было так, то я думаю, что Летов излишне перестраховался. Даже если бы им перед „Гражданской обороной“ сделали бы стадионный звук, вряд ли бы что-то вышло. Это было слишком хрупкое и элитарное искусство».

Что лучше, известность (попс) или безвестность (элитарное искусство) — вопрос философский, то есть вечный. С одной стороны, как известно, «быть знаменитым некрасиво». С другой — а вдруг если бы не популярность «Обороны», то и не случился бы московский панк-рок? А если бы и случился, то не такой, каким мы его знаем. К примеру, без Бориса Усова. Кому это надо? Никому.

Вот что говорил сам Борис:

«Я <…> слушал рок-музыку начиная с „Аквариума“, Цоя, Nautilus Pompilius, потом стал копать дальше. Так постепенно и докопался до сибирской волны, даже застал знаменитый концерт в ДК МЭИ в феврале 1990 года — Ник, Янка и „Гражданская оборона“. После чего и с учёбой, и с русским роком было окончательно покончено, и наступили времена андеграунда».

Выйдите как-нибудь ночью во двор и изо всех сел прислушайтесь. Вы услышите, как где-нибудь кто-нибудь — пусть даже за тысячу километров от вас — подыгрывает себе на расстроенной гитаре и поёт про того, кто разложился на плесень и на липовый мёд, но однажды, скорее всего, вернётся.

А раз так, то и новые времена андеграунда, возможно, не за горами.

Читайте также другие наши материале о Егоре Летове и «Гражданской обороне»:

«Позади нас пустота — впереди ваще ничё». Советский Союз глазами Летова