Спасаясь от красных отрядов, участники Степного похода находят приют в Сальских степях. Удалось скрыться и некогда соратнику атамана Каледина, влиятельному донскому политику Митрофану Петровичу Богаевскому. Но станет ли это для него окончательным спасением? Помогут ли ему буддистские божества и калмыцкие священники?

Узнаем об этом в новом рассказе Сергея Петрова из цикла о революции и Гражданской войне на Дону.

— Ом таре туттаре туре соха… Ом-м‑м…

Богаевский взглянул на бритый затылок старого гелюна, вспомнил о своей лысине и недовольно поморщился.

…Две недели скитаний по Сальским степям. Сначала — Константиновская, потом — незнакомые хутора, дальше и дальше от родного Новочеркасска, в неизвестность, в чужой мистический край. Иногда приходилось идти пешком. Чаще — мёрзнуть, сидя в машине. Скользко было брести в калошах, а снимать их с валенок Митрофан Петрович почему-то не хотел.

Всё меньше русских лиц. Всё меньше русских слов. Всё больше луноликих калмыков.

Лихие наездники в овчинных тулупах, у кого кубанка на голове, у кого — малахай, они с абсолютным равнодушием оглядывали длинный обоз новочеркасских беженцев, лишь два сверкающих авто на какие-то мгновения приковывали внимание. Калмыки подъезжали ближе, внимательно рассматривали машины, качая головами, и, легко ударяя нагайками коней, уносились прочь.

В первых числах марта добрались до Денисовской станицы. Кто-то из гражданских решил пережить какое-то время здесь. Бадьма Уланов, предлагая Богаевским последовать их примеру, ласково, как заботливый родственник, заверил:

— Хорошо будет и спокойно. Чужаку не видно издали, проедет мимо.

Денисовская лежала в громадной балке, у левого берега реки Сал, и открывалась она взору путника-чужака действительно при максимальном приближении. Летом, рассказывал Бадьма, утопает станица в фруктовых садах. Если накрывает степь песчаная буря, трещат сады ветвями и стволами, но защищают станицу стойко.

— А зимой? — недоверчиво уточнил Митрофан Петрович.

— Зимой, — пояснил Бадьма, — защита её — мантры священников-гелюнов, коих тут множество.

Бадьма убеждён: в Денисовской у донских калмыков главный корень. И пусть носит станица фамилию наказного атамана Денисова, преемника легендарного Платова, помнят его соплеменники и другое название — Богшрахинский аймак. Ничего общего, упреждая ехидный вопрос, заметил Бадьма с каймаком аймак не имеет. Аймаком называлась сотня калмыцкого воинства. Век назад разбила здесь одна из них свои кибитки, прекратив кочевать. То были чуть ли не первые калмыки, что стали служить русскому царю, позволив назвать себя казаками.

— Поживёте пока в доме одного гелюна, — завершив свой краеведческий экскурс, сказал Бадьма, — Гатя старый человек, своеобразный… Но ничего… привыкните…

Богаевскому уже всё равно было, где жить и с кем, после долгих, унылых скитаний. Он поблагодарил Бадьму, назвав его «дорогой друг» и «брат мой», обнял его.

— Наведывайся к нам чаще…

Гатя принял их приветливо. В одной из просторных комнат он поселил Митрофана Петровича с Елизаветой Дмитриевной, другая, совсем крохотная, была отдана арестованной Марии.

В дом гелюна попытались заселиться и двое офицеров из контрразведки, намереваясь стеречь арестованную в непосредственной близости. Но, увидав их шашки и кобуры, Гатя запротестовал. Внешне спокойный, гелюн зарычал вдруг, как зверь, и грозно воскликнул: «Вон отсюда! Вон!» Офицеры, пятясь и крутя пальцами у виска, вывалились на улицу.

Приют себе они нашли неподалёку, в хатёнке казачьей вдовы. То одного, то другого часто можно было видеть в окне. Или стоял один из них с биноклем у вдовьего плетня, или разгуливал вокруг дома гелюна.

«Куда ей бежать? — недоумевал, наблюдая за офицерами, Митрофан Петрович.

— Степь кругом, бескрайняя, как пустыня Гоби, мороз».

…О предстоящем сожительстве с чужой женщиной Елизавета Дмитриевна узнала ещё в Новочеркасске. Как дама интеллигентная, она сначала пожала плечами и видом своим дала понять: ничего страшного, дорогой, потерпим. Но это она говорила, не зная, о ком говорит. Когда же госпожа Богаевская увидела эту таинственную незнакомку, что была моложе её и красивее, то почувствовала себя обворованной и оскорблённой.

Прижимаясь в авто к мужу, стараясь говорить тихо, хотя это было бесполезно — вот, сидит с другого бока и всё слышит, — Елизавета Дмитриевна задавала мужу один и тот же вопрос:

— Сколько? Сколько ей предстоит жить с нами?

— Какое-то время, — неопределённо отвечал тот, — какое-то… недолго…

— Ведь это же ненормально, Митрофан! Не-нор-маль-но!

Богаевский и сам понимал, что ненормально.

Он понимал и то, что вся игра с этой разведчицей есть большая ненормальность.

Однако именно он в день отъезда из Донской столицы убедил и Попова, и Назарова, что лучше этой девушке быть при нём, под охраной, разумеется, но — при нём.

«Если что-то пойдёт не так, — уверял он Назарова, — не дай Бог, Голубов арестует Вас, она станет гарантией Вашей неприкосновенности… Я в свою очередь приложу все усилия, чтобы перековать эту мадам. Попробуем сыграть в долгую…»

Назаров во время того разговора внимал каждому слову Богаевского, пытаясь проворачивать в голове новые комбинации. Попов же, ещё вчера настроенный к Богаевскому благожелательно, выслушивал теперь его аргументы с напряжённой подозрительностью.

Глядя на Попова со стороны, можно было подумать: старый вояка попросту не способен постичь своим ограниченным умом всего размаха идей и планов Донского Златоуста. Но Походный атаман не был туп. И на лице его читалось: опять словесные кружева, опять туманные речи, зря мы вовлекли его в свою игру и доверились.

…Елизавета Дмитриевна возмущалась. В последние дни она не говорила, а кричала, совершенно не думая о том, что её услышит та, о ком она кричит, или старый Гатя.

— …Ты всё захаживаешь к ней и захаживаешь! Остается положить её с нами в постель, Митрофан!

Богаевский защищался резво, ещё чуть-чуть — и буйнопомешанный. Сверкали стёкла пенсне. Сжимались костлявые пальцы в маленькие кулаки. Исступлённо, на разные лады, он повторял одно и тоже:

— Да пойми же ты! Мы спасаем нужного для большевиков человека! Стоит только угодить нашим партизанам в капкан, большевики не пощадят никого! С ней же у нас есть шанс выжить…

И, ничуть не стыдясь сомнительности своих аргументов, он продолжал «захаживать». Не сдерживаемый разумом, кружимый вихрем похоти, на глазах у Елизаветы Дмитриевны, старого гелюна. Жена в такие мгновения, хватала пальто и муфту, выбегала прочь. Гатя, словно не видя ничего вокруг, гортанно гудел:

— Ом таре, туттаре туре соха…

Митрофан Петрович садился на табурет.

— Мария Юрьевна… Машенька… Ведь я спас Вам жизнь… Это было нелегко, поверьте…

Он сидел напротив кровати, очаровательной пленницы можно было коснуться, чуть протянув руки. Однако руки он оставлял при себе. Ворковал, блуждая взглядом по её лицу, шее, талии.

Ворковал он не о том, конечно. Ворковать хотелось о поразительной красоте её глаз и стройности лани, о чувствах своих… Но на это не хватало смелости. Замолкать же, коль начал речь, понимал Митрофан Петрович, нельзя. Поэтому и приходилось без умолку проповедовать о своих заслугах в том, что она здесь, а не в тюрьме и не расстреляна; о зыбкости социалистических идей, в которые она верит; о ничтожестве войскового старшины Голубова, и — под бесконечное «ом таре» — об уникальном пути донского казачества, на который указал донцам он, Митрофан Богаевский.

Гудение гелюна иногда можно было назвать мелодичным. Но это была несколько жутковатая мелодия, и речь Донского Златоуста на её фоне делалась похожей на монолог ведущего спиритического сеанса.

Маша с загадочной улыбкой рассматривала бритую голову Митрофана Петровича.

Она была не здесь. Она мысленно уносилась в далёкий Петроград, в ноябрь 1917-го. Она видела умоляющий взгляд папы и полные безразличия мамины глаза.

— Не надо тебе никуда уезжать, — звучали в голове слова отца, — не нужна тебе никакая журналистика. Ты же знаешь музыку, девочка, ты блестяще владеешь инструментом… Почему ты не хочешь жить спокойно и давать уроки детям, как совсем недавно, в Киеве?

Она отвечала:

— Ведь есть ещё и любовь, папа. Да и какие сейчас могут быть уроки? Революция…

При словах о любви лицо папы делалось красным, на глазах выступали слёзы. Маша не могла понять его:

— Мне же 26 лет! К чему такая глупая опека?

И только ближе к концу его дней, когда он, мучимый частыми сердечными болями, уже редко поднимался с кровати, ей открылась истинная природа этой тревоги — отцовская ревность, вот что это было. Особый вид ревности! Не просто быть всегда рядом, а быть только его, и чтобы ни одна мужская рука не коснулась даже края платья. До самой старости, что ли …

«И как хорошо, — подумала она сейчас, — что тогда, в марте 1917-го, родители уехали из Киева первыми, она же — спустя неделю. И вся эта неделя была проведена с самым лучшим мужчиной на свете… Что бы стало с папой, если бы узнал? Как бы я смотрела ему в глаза, что он сказал бы мне?»

— Лети, голубушка моя. Лети к своему голубю…

Папа произнёс эти слова перед самой смертью, и это было поразительно.

Он будто бы знал его, хотя она никому о нём не рассказывала, но он как будто знал. И почти угадал фамилию. Она испытала в тот момент чувства лёгкости и жуткого отчаяния одновременно.

С мамой было проще. Мама бросила презрительное «скатертью дорога».

А папа положил свою большую ладонь на Машины тонкие руки и по-доброму, как умел только он, улыбнулся…

— …Вы забавный человек, Митрофан Петрович. Но то, что Вы говорите, — заблуждение или… ложь. Уникальный путь казачества — это путь свободы. Казак — издревле свободный человек, революционер. А то, что предлагаете Вы, — усиление войскового сословия в угоду интересам буржуазии. Преступное разжигание казачьего шовинизма.

— Чушь, — хмыкнул Богаевский.

— Нет, не чушь. Благодаря таким, как Корнилов, Назаров и Попов, казачество не сможет преодолеть раскола. Вот если бы Вы, как человек от прежней власти, публично признали бы свои ошибки и обратились к казакам со словами о примирении…

Теперь уже Богаевский расхохотался в полный голос.

— Браво! — Митрофан Петрович захлопал в ладоши. — Не хватает мне ещё для полного счастья подать заявление о вступление в РКП(б)! Браво, Мария!

Его сеанс было, похоже, окончен. Богаевский ухохатывался и не мог угомониться, бил себя по ляжкам, резко запрокидывал голову и так же резко опускал её, чуть было не уронив пару раз пенсне.

— Слушайте… Машенька… Прелестное создание… А правда, что свои донесения Антонову-Овсеенко Вы подписывали псевдонимом Утопия?

Она не ответила.

И, как только смех вытолкнул из недр души его робость и страх и он с остервенелым лицом обрушил свои руки на её колени, она метнула в него такой пронзительности взгляд, что от внезапной молнии Богаевский бы не отшатнулся так, как отшатнулся от этого взгляда. С грохотом опрокинулся табурет. Через долю секунды Митрофан Петрович обнаружил себя на полу.

— …Ом таре туттаре туре соха, — донеслось из соседней комнаты.

2

Когда март перевалил за половину, Елизавета Дмитриевна стала чаще наблюдать в окне офицеров. Теперь они не патрулировали по одному, как раньше. Теперь они блуждали около дома парой, подходили совсем близко к окнам и откровенно пялились в них.

«Может, они наконец решатся зайти к нам и утащить её в тюрьму? — с надеждой думала Богаевская. — Ведь в станице есть тюрьма, какого чёрта она ночует здесь с нами?»

А 17 марта в доме гелюна появился Бадьма. Карманы его пальто были чем-то полны, оттопыривались. И Елизавете Дмитриевне подумалось, что в карманах лежат вести.

«Не важно какие, — решила она, — но крупные».

— Я был в Зимовниках, Митрофан, — часто кашляя, сообщил Бадьма, — Попов злой, как собака… Назаров и Волошинов расстреляны в Новочеркасске. Голубов уже который день рыщет по хуторам и станицам Сальского округа. То он вступает в стычки с нашими партизанами, то передаёт записки Попову. Требует встречи…

— Встречи? — нетерпеливо перебил его Митрофан Петрович. — Какой встречи? Зачем?

— Хочет мира. «Какой может быть мир?! — кричал вчера Пётр Харитонович. — Наши друзья убиты!» Я никогда не видел его таким. Он орал: «Голубова поймать и повесить! Его любовницу — сюда и к стенке». Тебя раз пять назвал болтуном… В общем… Сегодня или завтра в Денисовскую должен прибыть конный конвой и увезти её…

Сердце сжалось в груди Митрофана Петровича. Он повернул голову в сторону Машиной комнаты. Маша сидела на кровати, как всегда спокойная и недвижимая, книга в руках. Наверно, ничего не слышала. Или слышала всё. Худенькая, как тростинка, она много твёрже и сильнее его — Богаевский уже признавал это как данность.

— Неужели, — рассеянно пробормотал он, — их расстрелял Голубов?

Бадьма развел руками:

— Не присутствовал… Говорят, расстреливали матросы, по приказу коменданта Медведева… Голубова к тому времени в Новочеркасске не было. Но какая разница, Митрофан? Он — наш враг. Поэтому… жди гостей и…

Здесь Бадьма лукаво прищурился и добавил уже тише:

— …возвращайся к нормальной семейной жизни…

Услышав эти слова, Елизавета Дмитриевна оживилась и чуть ли не с восторгом посмотрела на Бадьму, а потом — на дремавшего в углу Гатю.

…Всё большим интересом и уважением проникалась она к этому таинственному лысому человечку, завёрнутому в оранжевые одежды. Днями напролёт просиживал он на полу перед изваяниями будд. Он бил им поклоны и повторял своё «ом таре», лишь изредка уходя за стол, чтобы попить калмыцкого чаю.

Он несколько раз бросал на неё задумчивые взгляды. Елизавета Дмитриевна позволила себе подумать, что Гатя молится именно о ней, видя её женское горе.

Однажды она не выдержала.

— Это молитва? Да, Гатя? О чем её слова?

Он ответил утвердительно. Буддистская молитва мантра Зелёной Тары — матери всех будд, добавил он.

Гатя поднял руку с чётками и указал на одну из фигурок своего «иконостаса». Зелёная статуэтка, девушка с грустными глазами, что-то вроде короны на голове, левая рука поднята, сомкнуты, почти как у староверов, два перста.

— Она защищает нас от недругов и напастей… «Склоняюсь перед богиней, уничтожающей врагов, — говорю я ей, — освободительницей Тарой… Хвала Таре, спасительнице и героине…»

— Милый Гатя, — неожиданно для себя произнесла Богаевская, — ты стал обращаться к ней, когда в твоём доме появились мы?

Гатя внимательно взглянул на неё, и по лицу гелюна, всегда спокойному и непроницаемому, стало заметно: на это раз он взволнован, и взволнован основательно.

— Все гелюны нашего хурула читают хвалу Таре… Как только кончился наш Новый год, старший бакша Менко собрал нас. «Белый старец три раза обошёл землю, — сказал он, — и увидел, как неправедно жили этот год люди. Страшные беды идут к нам… Просите Тару о защите…» Вот мы и просим…

— А чужаки… Они уже здесь?

— Чая нет, — ответил он невпопад.

Елизавете Дмитриевне начало казаться, что она сходит с ума.

Гелюн положил ладони на своё лицо. Когда он отнял их, глаза его сделались пустыми.

— Всадники в свете луны, — пробормотал Гатя, — скоро. Как только они появятся, всё будет кончено …

Он опустил голову, глухо заурчало «ом таре», и Елизавета Дмитриевна поняла с отчётливой ясностью: Денисовскую нужно покидать немедленно.

…Но муж её, любимый муж, всегда отличавшийся мудростью и рассудительностью, не слышал ни мыслей жены, ни её слов.

— Твоя доброта безгранична, — сказал Бадьма Богаевскому, — иди же к бакше, Митрофан. Он сможет помочь. Если, конечно, захочет. Больше мне посоветовать тебе нечего…

Уланов вытащил из карманов пальто две больших пачки чая и положил на стол.

3

Гатя подвёл его к воротам хурула ровно в полночь.

— Постарайся не говорить много, — предупредил гелюн, — старший бакша не любит, когда много говорят. Проси его о главном.

Богаевский молча кивнул и вошёл в открытые ворота.

Будто бы в другой мир попал он.

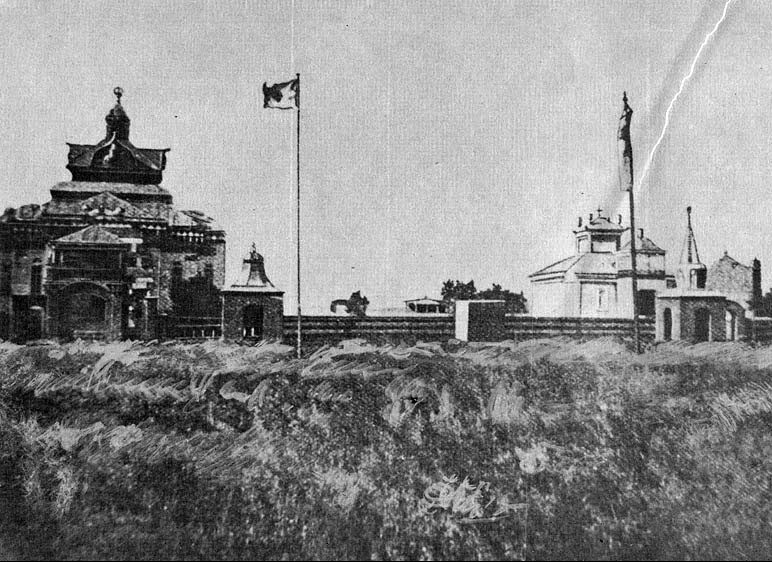

Трепетали на высоких флагштоках буддистские флажки. Завывал ветер, приводя в скрипучее движения маленькие молитвенные барабаны. Сам хурул, причудливого строения храм с тремя крышами, мрачно вглядывался в ночь почти овальными и точно вытянутыми оконными проёмами.

В нерешительности перекрестившись, Митрофан Петрович пошёл к храму, еле касаясь тростью земли.

В метре от хурула располагался большой молитвенный барабан. По совету Гати он крутанул его, дабы очиститься от греховных мыслей, но никаких перемен внутри себя не обнаружил. Богаевский медленно поднялся по ступеням.

…А ещё совсем недавно он сидел в тёплом доме Гати, у окна, глядя, как падает под луною снег. Снежинки мягко ложились на стекло, а он вместо того, чтобы думать о предстоящем важном разговоре, предавался мыслям… о поцелуях.

В хурул идти не хотелось. Богаевский, признаться честно, побаивался Менко. Почти что год назад, в июне, он увидал его впервые, и увиденное впечатлило его.

Каледину вручали атаманский пернач. Менко Борманжинов, донской лама и старший бакша (настоятель) Денисовского хурула, стоял рядом с епископом Гермогеном и мрачно поглядывал на Алексея Максимовича. Богаевский раз и навсегда запомнил тот взгляд, свирепый, ненавидящий, готовый всё вокруг сжечь.

Не так он представлял себе этого видного проповедника буддизма, годами пропадавшего в тибетских монастырях. Менко перевёл десятки, если не больше, духовных книг, изучал тибетскую медицину и после, возвращаясь, преподавал всё это в своём хуруле. Медленно, но верно хурул станицы Денисовской превращался в главный буддистский центр русского юга. Ещё чуть-чуть — и у левого берега реки Сал возник бы свой, степной Тибет.

Добренького, не выходящего из состояния нирваны монаха ожидал увидеть Богаевский, но монах оказался совершенно иным.

…Сейчас же этот человек, сидящий в центре тёмного молельного зала, и вовсе походил не на лицо духовное, а на грозного гнома из какой-нибудь германской или скандинавской сказки.

На голове его возвышался остроконечный колпак. Одет он был не то в халат, не то в балахон, который делал его совершенно бесформенным.

По бокам от Менко стояли две железные чаши. В них горели свечи, чуть потрескивая, наполняя пространство запахом воска, освещая ламу среди общего мрака. Свет позволял разглядеть и его лицо с длинными жидкими усами, и свисающие с крепкой шеи амулеты, и сверкающие на груди ордена, и всё тот же свирепый взгляд.

— Садись на скамью, Митрофан…

Менко говорил густым, поистине поповским басом.

— Садись, — повторил он, — я объясню тщету твоих мыслей…

От этих слов у Митрофана Петровича пропало желание как говорить, так и уговаривать. Вспомнились зацелованное снегом Гатино окно. «Пустой, — понял он, — пустой и глупый визит», — но всё же опустился на длинную скамью и даже пробормотал невнятное приветствие.

— Гатя рассказывал о том, что уже третий месяц мои гелюны просят помощи у Зелёной Тары? — всё так же властно и громко произнёс Менко.

Богаевский коротко ответил:

— Да.

— Третий месяц, — из-под халата показалась рука с чётками, — а помощи всё нет… Слишком много греха вокруг, Митрофан… Порою кажется, что с ним не справятся все наши и ваши боги… Но Золотая Тара сильна. Она просто ждёт приношения… И оно будет… Слышишь, Митрофан? Гатя сказал, как всё закончится?

— Сказал. И про всадников, и про ночь. Но, господин лама… достопочтимый… Ваше Святейшество…

Богаевский стал спотыкаться о собственные слова и мысли. Сначала он забыл, как правильно обращаться к этому калмыцкому священнику. Затем, поймав жуткий взгляд его, испугался собственной минуту назад заготовленной тирады.

Все эти полные мистицизма изречения о ночных всадниках, хотел сказать он, не более чем пересказ заявления Походного атамана Попова о посылке конного конвоя. Зачем же наводить туман там, где этого делать не надо? Зачем идти на поводу у мнимых видений, когда можно просто помочь, выполнить одну-единственную просьбу — спрятать молодую девушку? Какие могут быть приношения?

Но, продолжая чувствовать на себе испепеляющий взгляд, Митрофан Петрович вовремя сообразил, что заявления о тумане могут быть восприняты как чересчур легковесная, ироничная трактовка слов старого гелюна.

Поэтому изъясниться ему пришлось по-другому:

— Я не большой специалист в религиях. Но всё же я историк, политик, и мне известно, что догмы как для политики, так и для религии страшны. Я прошу мудрого Менко о немногом. Прошу о милости. Буддизм — доброе учение, верно? Так давайте же спасём одну заблудшую душу, спрячем её в таком месте, куда не посмеет ступить нога постороннего…

С каждым новым словом просьба Митрофана Петровича превращалась в мольбу. Он уже не боялся свирепого взгляда, он смотрел ламе в глаза прямо, продолжал молить и готов был ответить на все упрёки: и в пособничестве врагу, и в супружеской неверности. Но Менко не сказал об этом. Он лишь тряхнул чётками, и Богаевский замолчал.

— Видишь, — бакша приложил ладонь к своим орденам, — эти награды? Их вручил мне русский царь Николай. Он был просветлённый человек, я это чувствовал. Государь говорил хорошие слова в 1908 году нам, приехавшим к нему священникам-калмыкам. Мы поклялись ему тогда служить всю жизнь… А вы… И ты, и Каледин, и вся российская власть… вы его предали, Митрофан… Ты говоришь — «спрятать там, куда не ступить нога чужака». Говоришь и забываешь, что вы развратили своих казаков. Им ничего теперь не стоит ворваться в любой храм, вломиться в любые покои…

Менко подался вперёд всем телом и зловеще улыбнулся в усы:

— Я вижу, о чём ты думаешь… Отчего ты решил, что ночные всадники — это конвой генерала Попова? И почему ты думаешь, что всё кончится именно арестом этой… твоей… шпионки?

— А чьим же ещё? — не выдержал и воскликнул Богаевский. — Чьим же арестом всё это кончится?!

Громко вздохнув, лама вернулся в прежнее положение, и лицо его неожиданно озарила добрая улыбка.

— Не о том думаешь. Не её тебе спасать надо, Митрофан. Себя… Свою душу. Жену…

И, как только он произнёс это, где-то совсем близко раздался сухой винтовочный выстрел. Богаевский в ужасе оглянулся на двери хурула. Они были велики, можно сказать, грандиозны, но способны ли они спасти, спросил у себя он. И не смог найти ответа.

В отчаянии Митрофан Петрович протянул руки к Менко.

Хотелось ему крикнуть: спаси, отче, спаси! Да, именно так — отче, святой отец, спаси, ведь я ещё так молод… Но лама смотрел себе под ноги и молчал, а вместо него ругались за каменными стенами винтовки и наганы. И железная рука отчаяния сжимала всё внутри Богаевского, и трудно было дышать.

Разорвалась граната. Перебранка была кончена. Послышался стук копыт.

— Вот и всё, Митрофан… Прощай…

Лама тяжело поднялся со своего деревянного стула. Шурша полами халата-балахона, он скрылся в темноте молельного зала. Митрофан Петрович остался один. Его будто бы вбил кто-то в эту скамью, как гвоздь.

…Натужно скрипнув, отворилась одна из дверей. В храм ворвались потоки ветра, в одно мгновение затушив в чашах огонь. Богаевский, уже не испытывающий ни отчаяния, ни страха — само буддистское отрешение, — снова посмотрел назад.

Порог перешагнул человек. В одной руке он держал револьвер, в другой — нагайку.

Это был Голубов.

Читайте также предыдущие рассказы цикла:

- Подождём «Высочайшего акта».

- Кража Донской революции.

- Атаман Каледин и его «мятеж».

- Любовь и Голубов. Расследование Войскового Круга.

- Причуды Донской Фемиды. Последний день суда над Голубовым.

- «Колхида». «Левая группа». Гражданская война — не за горами.

- На мели.

- Тайные воздыхания Митрофана Богаевского и прозрачная конспирация Белого движения.

- Октябрь наступает.

- Фикция демократии.

- Против чести.

- Явление Донревкома.

- Не свободным словом, а оружием и плетью.

- Абсолютное «да».

- Чудак ты, ваше благородие.

- В степь.

- Жизнь гарантирую.

- Сохранить для истории.