По долгу службы автору этих строк неоднократно доводилось читать курс российской истории студентам непрофильных специальностей — химикам, физикам, инженерам… Всей этой публике сложные темы необходимо излагать кратко, занимательно, а ещё, что называется, с высоты птичьего полета, чтобы запоминались общие тенденции и логика основных событий.

Представленный ниже текст изначально и был моим конспектом лекции про НЭП — интереснейшей эпохи, которая органически встраивается в мифологию межвоенного «потерянного поколения», наряду с американскими «ревущими двадцатыми», веком джаза и немецкими «дикими и золотыми годами». Я склонен считать всё это моим авторским взглядом на ту бурную эпоху. Надеюсь, я имею на это право — и как историк, и как преподаватель…

Период советской истории, известный как «новая экономическая политика», или НЭП (1921—1929 годы), всегда вызывал споры у историков и обществоведов. Продолжает он будоражить умы и поныне. Причины подобного отношения кроются в парадоксальности, двойственности происходивших тогда в молодой советской России событий.

Страна, провозгласившая себя очагом и оплотом «мировой революции», вынуждена была в силу ряда причин восстановить ликвидированные было в годы «военного коммунизма» рыночные отношения, создавать и всячески поддерживать нэпманов — ненавистную большевикам буржуазию. Эта двойственность наложила отпечаток и на культурное развитие советской России в 1920‑х годов, ведь в ней удивительным образом переплелись «революционный энтузиазм масс» и столь порицаемое в те годы «мещанство» обывателей, высокие идеи и откровенная пошлость, безудержное экспериментаторство и наследие догоравшего Серебряного века, новомодные европейские течения и исконные традиции русского искусства.

Истоки НЭПа

Начинался НЭП именно с экономических преобразований, а вернее — с очевидного к 1921 году провала политики «военного коммунизма», в особенности хлебной продразвёрстки, лежавшей тяжким бременем на плечах крестьян. Если в условиях Гражданской войны полное изъятие излишков зерна на нужды города и армии было хоть как-то оправдано, то с разгромом последней группировки белых в Крыму осенью 1920 года вопрос о принципах хозяйствования вновь встал в полный рост. Уставшее от чрезвычайных мер военного времени население начало роптать, а то и открыто бунтовать против настаивавшего на «коммунистических» мерах правительства. В крупнейших зерновых районах страны вспыхнули крестьянские восстания («антоновщина» в Тамбовской губернии, «махновщина» на Украине), а в марте 1921 года набранная из тех же крестьян Красная армия подняла мятеж в крепости Кронштадт в непосредственной близости от Петрограда, что было прямой угрозой монопольной власти РКП(б) в разоренной лихолетьем стране.

В этой ситуации X съезд партии и ВЦИК издают декрет о замене продразвёрстки продналогом, который считается первым законом эпохи НЭПа. Согласно декрету, введённый налог на важнейшие категории продовольствия носил натуральный характер, не менялся в течение года, размеры обложения были существенно ниже изъятий по разверстке. Кроме того, — и это самое важное — оставшиеся у крестьян «излишки» произведённой продукции могли быть либо сданы государству в добровольном порядке, либо самостоятельно реализованы. Однако подобные формулировки в декрете вызвали новые проблемы: в стране отсутствовала частная торговля, твёрдая валюта для её ведения, а наладить планировавшийся прямой товарообмен «продуктов фабрично-заводской и кустарной промышленности и сельскохозяйственного производства» не удалось — в силу монопольно высоких цен на промышленные товары и столь же низкого их качества. Да и ограничивавший циркуляцию товаров местный рынок очень скоро оказался тесен производителям…

В этих условиях имевший феноменальное политическое чутьё Владимир Ильич Ленин осознал, что нужно сделать ещё ряд шагов в сторону рынка. Преодолевая сопротивление внутри партии, он уже осенью 1921 года настаивал на построении многоукладной экономики, адекватной вызовам времени. С этой целью был введён ряд мер, которые никоим образом не являлись марксистскими и уж тем более «большевистскими». Были ликвидированы заградотряды на дорогах и реках, что дало возможность перемещения товаров по стране и складыванию общего рынка, вновь была разрешена мелкая розничная торговля и открылись сельские рынки и базары. Кроме того, в 1922—1924 годах прошла долгая и трудная финансовая реформа, наконец давшая стране твёрдую, конвертируемую валюту — золотой червонец 1924 года, заменивший обесценившиеся совзнаки времен Гражданской войны и по-прежнему ходившие по стране деньги прошлых лет («николаевки», «керенки») и денежные суррогаты.

НЭП стремительно ворвался и в городскую жизнь: была разрешена розничная и мелкооптовая торговля, фактически восстановлена частная собственность на средства производства и произведённый продукт, был дан зелёный свет созданию товаров народного потребления и самых необходимых услуг. Все эти меры в кратчайшие сроки преобразили городскую среду, заполнили полки лавок и магазинов товарами, вдохнули жизнь в русские города.

Нэпманы и внутренняя политика

Кроме непосредственного экономического эффекта эти меры породили новую общественную прослойку, которую по краткой эпохе существования назвали «нэпманами». Стремительно богатевшие дельцы были, по выражению английского историка Алана Болла, «последними капиталистами» советской истории, имевшими весьма неоднозначный социальный облик. Да и их положение в советском обществе не было устойчивым, несмотря на растущие капиталы. Такое положение ведущему слою хозяйственников создавало, в первую очередь, чуждое и враждебное ему советское государство, с самого начала НЭПа, давившее на нэпманов произвольными (и довольно высокими) налоговыми ставками, а также ограничением политических и гражданских прав — подавляющая часть новой буржуазии попадала под категорию «лишенцев» и не имела своего представительства в системе Советов.

Политика советского правительства в период НЭПа была непоследовательной и ограниченной. Важнейшим тормозом для деятельности нэпманов были жёсткие ограничения на размеры создаваемых частных предприятий — государство прямо заявляло, что «командные высоты» во всех областях производства останутся за ним. Вся внешняя торговля также была в руках государственных структур, чем объясняется и её зависимость от политической конъюнктуры. Экономической активности страны Советов на Западе не особо доверяли даже после Рапалльского договора с Германией 1922 года и «полосы признания». И тому было объяснение: одной рукой СССР торговал с «буржуями», другой же открыто готовил социалистическую революцию в западных странах через Коминтерн.

Не добавляли стабильности НЭПовской экономике и периодически возникавшие кризисы, с которыми революционные власти не умели, а порой и не желали бороться. Успешно преодолён был лишь самый первый «кризис сбыта» 1923 года, когда «ножницы цен» между промтоварами и продукцией сельского хозяйства были ликвидированы в пользу тружеников деревни. Советское государство тогда по настоянию Льва Троцкого «наступило на горло собственной песне» — снизило цены на промышленные изделия и повысило закупочные цены на хлеб, что привело к нормализации обстановки со снабжением городов и растоварило склады. Однако лекарство оказалось краткого действия: после неурожайного 1924 года вновь возник дефицит зерна и ряда сельхозтоваров, с которым власти с переменным успехом боролись на протяжении 1925—1926 годов.

В 1927‑м случился острейший «кризис хлебозаготовок», который носил уже не сугубо экономический, но ещё и социальный характер. Вольно и невольно внимание «класса-гегемона» оказалось приковано к саботажу сдачи зерна, организованному, как усердно подсказывал народу и партии Иосиф Сталин, кулачеством хлебных районов. По мнению перестроечного экономиста и историка Юрия Голанда, Сталину было выгодно разжигать в стране классовую борьбу, оправдывая тем самым жёсткий административный нажим на кулаков и нэпманов. Государство стремительно отходило от использования рыночных рычагов регулирования экономики: 1928—1929 годы вошли в историю советской деревни как годы «чрезвычайщины», с возвращением насильственных изъятий хлеба и продотрядов. Форсированная же индустриализация и коллективизация основных зерновых районов похоронили НЭП окончательно…

Парадоксальная культура НЭПа

Короткая эпоха экономических экспериментов оставила неизгладимый след на всём российском обществе, породив глубокие метаморфозы в его культуре. 1920‑е годы в целом вошли в мировую историю как эпоха сдвигов и противоречий, надежд и отчаяния, «потерянного поколения» Первой мировой войны и сытого буржуазного быта в духе американского «просперити». Эпоха, о которой трудно сказать что-либо однозначное и объективное.

В советской России, на мой взгляд, все эти противоречия колоссально усиливались особенностями складывавшейся нэпманской экономики, незамедлительно отразившимися и на культурном развитии. Можно выделить несколько черт, принципиально роднящих экономику и культуру времен НЭПа: это многообразие форм, разнонаправленность развития их отдельных частей и, немаловажно, осознанная конечность во времени, порождавшая неистовое стремление к «празднику жизни», обогащению, безмерным тратам и саморастрате, расцвету и полнокровной жизни здесь и сейчас, в данный конкретный момент.

Первая из выделенных черт проявилась в экономике в сосуществовании различных форм собственности (частной, государственной, кооперативно-колхозной) и основанных на них разнообразных предприятиях. В области культуры многообразие форм представляется ещё более наглядным. Только в одной литературе соседствовали, сотрудничали, конкурировали и порой враждовали представители и последователи самых различных художественных стилей и направлений. Во-первых, продолжали жить и творить в стране Советов носители идейных течений Серебряного века — символисты (Андрей Белый), акмеисты (Анна Ахматова, Осип Мандельштам), а также футуристы (Алексей Кручёных, Давид Бурлюк) часть из которых, правда, вскоре отошла от данного направления ввиду его известной ограниченности (Владимир Маяковский, Борис Пастернак). Наряду с ними заявили о себе и новые, истинно «пролетарские» поэты и писатели, выдвинувшиеся в годы революции и Гражданской войны (Андрей Платонов, Фёдор Гладков, Александр Серафимович и другие).

Все вышеперечисленные мастера слова, впрочем, могут быть отнесены к так называемой «литературе высоких идей», в которой в 1920‑е годы шли яростные споры о новом строе, новом обществе и судьбах России и мира. Однако наряду с ними существовал мир «маленьких людей», их обыденности и повседневности. Конечно же, социалистическое государство, боровшееся за «светлое будущее» во всемирном масштабе, не было довольно самим существованием этого замкнутого мирка, и оно отрядило на борьбу с «мещанством» и особо ненавидимой Лениным «мелкобуржуазной распущенностью» лучших и вполне искренних в своем стремлении сатириков: Михаила Зощенко, Илью Ильфа и Евгения Петрова, Михаила Булгакова и Демьяна Бедного. С другой стороны, усилия этих и многих других разоблачителей не могли полностью отвлечь людей от «безыдейного» стремления к подзабытому за военные годы комфорту, к развлечениям и чувственным удовольствиям. Более того, по мнению исследовательницы советской культуры Валентины Лебедевой, при современном прочтении сатиры 1920‑х годов порой единственными нормальными людьми предстают именно «мещане», не отягощенные революционной романтикой тех лет.

Другая разграничительная линия в раннесоветской культуре проходила, как казалось тогдашним партийным идеологам, по направлению классового раздела на гнилую, буржуазную культуру нэпманов и подлинную, прогрессивную культуру трудящихся слоев. На самом деле, впрочем, водораздел проходил, в соответствии с вышеописанной границей «большого» и «малого» миров: между высокой, идеологизированной революционной культурой и возродившейся культурой массовой, развлекательной. Этот последний вид культуры активно создавали и поддерживали нэпманы. Они это делали по той простой причине, что только массовая культура в принципе может принести реальный доход коммерсанту. Поэтому, например, наряду с суровыми революционными названиями больших государственных кинотеатров «Перекоп», «Октябрь», «Спартак» очень быстро появились камерные салоны «Тиволи», «Волшебные грёзы» и подобные, показывавшие лёгкие комедии и музыкальные фильмы вместо военно-исторических драм.

Однако несмотря на очевидную закономерность подобного разделения, порождённая НЭПом развлекательная культура имела серьёзный изъян, за который её справедливо ругали советские сатирики. Учитывая простое, «плебейское» происхождение большинства нэпманов, а также общий культурный уровень российского населения начала XX века, иного и быть не могло. Пошлость, неприкрытый эротизм, бездарное подражание дореволюционным образцам заполонили собой книги и журналы, мюзик-холлы и театральные подмостки. Интеллигентные, образованные партийные вожди с тревогой отмечали, что даже опора их власти — рабочий люд — легко поддаётся тлетворному влиянию развлекательной культуры.

Даже революционные по духу деятели искусства, столкнувшись с беспрецедентной возможностью воплощения своих замыслов в Стране Советов, в своих попытках нащупать конкретные пути реализации дореволюционных идей породили немало курьёзов. Так, известную с середины XIX веке теорию отмирания семьи в новом обществе, полной свободы удовлетворения полового инстинкта не без оговорок поддерживала советский политик и дипломат Александра Коллонтай. Её взгляды активно критиковал нарком просвещения Анатолий Луначарский, понимавший всю пагубность разрушения в молодой стране института семьи.

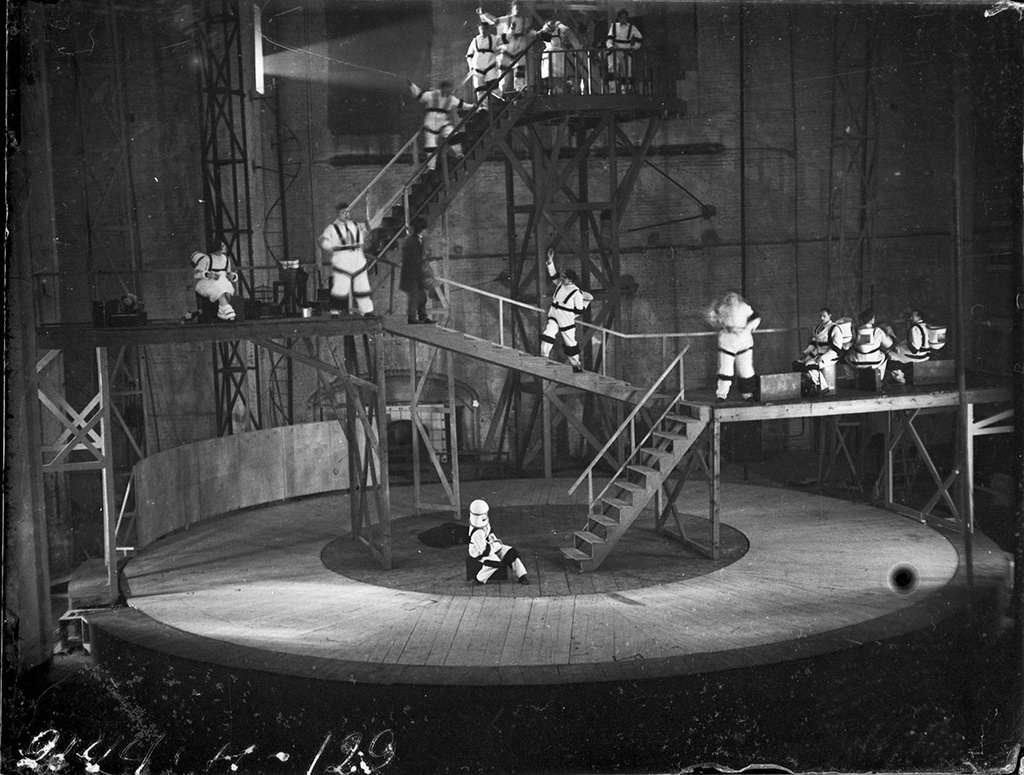

Чутко и радикально реагировал на веяния времени и русский театр, в котором в 1920‑е годы сложились две главные режиссёрские школы — Константина Станиславского и Всеволода Мейерхольда. В отличие от первого, ставившего во главу угла вчувствование, погружение актера в мысли и переживания играемого героя (знаменитое «Не верю!»), Мейерхольд выдвинул концепцию так называемой «биомеханики». Применительно к театру это означало, что никакие личные переживания артистов значения не имеют, так как все они — лишь орудие в руках режиссёра. Общий замысел постановки при этом раскрывался с помощью необычных, зачастую шокирующих декораций, движений, не соответствовавшего сюжету реквизита и так далее. Над художественными приемами творца «биомеханики» едко поиздевался Михаил Булгаков, в повести «Роковые яйца» (1925) предсказавший Мейерхольду гибель на репетиции постановки пушкинского «Бориса Годунова», когда на голову режиссёру «обрушились трапеции с голыми боярами».

Но и само государство тоже оказалось охваченным духом безудержного экспериментаторства тех беспокойных лет. Например, в области образования, наряду с ликбезом, бесплатной начальной школой и другими полезными и разумными мерами вводился так называемый «бригадно-лабораторный метод» учебы, отменявший личную ответственность и контроль знаний отдельного ученика. Также в школах отменялись уроки, домашние задания, парты, учебники, отметки, а в вузах — вступительные экзамены, что резко негативно сказалось на уровне подготовки студентов младших курсов.

Борьба с культурой

Уже с начала 1920‑х годов правительство начало вводить подобие партийного диктата в сфере культуры. Частным проявлением этой тенденции стала принудительная высылка («философский пароход») из России в 1922 году полутора сотен видных ученых, юристов и богословов, среди которых были философы Николай Бердяев, Семён Франк и Сергей Трубецкой. Таким был единственный предложенный Лениным путь для выдающихся людей, отказавшихся принять революцию и за это пополнивших ряды эмигрантов.

Были у власти и экономические рычаги влияния на учреждения культуры. Например, чтобы воспрепятствовать распространению кабаре, мюзик-холлов и прочих конкурентов театров от «лёгкого жанра», на доходы подобных заведений был введен немыслимый налог в 45%. Однако даже эта мера не смогла ни уменьшить их количество, ни отобрать у них хотя бы часть аудитории. В целом, больше всех от введения НЭПа выиграл советский театр: ограничения по доходам и репертуару были фактически сняты, а доходность и популярность этого вида искусства росла год от года.

Период расцвета переживала и советская журналистика, для которой двадцатые годы обернулись настоящим бумом. В Москве и Ленинграде, двух российских столицах, новые газеты и журналы появлялись чуть ли не каждый день — одни только открывались, другие наращивали тиражи. Примечательно, что невысокое качество печати с лихвой компенсировалось иллюстрациями талантливых художников, бойкими репортажами и материалами на любой вкус. При этом часть журналов на свой лад возрождала дореволюционные традиции «четвёртой власти» («Огонёк», «Красная Нива»), но большинство было порождением нэповской эпохи и в ней же осталось, закрывшись в 1930‑е, во времена унификации печатного дела. Пожалуй, лишь сатирический журнал «Крокодил» пережил не только НЭП, но и всю советскую эпоху, что говорит как о невысоком качестве многих изданий, так и об уникальности породившей их исторической ситуации.

Вместе с тем со многими изданиями дурную шутку сыграла их политизированность, отражавшая идеологизацию всего общества. В обстановке неофициальной, «подковёрной», но яростной борьбы внутрипартийных групп с различными представлениями о будущем НЭПа и страны в целом печатные издания обычно поддерживали одну из группировок. Так, на исходе НЭПа против планов его свёртывания, чрезвычайных мер хлебозаготовок и нерациональной траты ресурсов смело выступил еженедельник «Финансы и народное хозяйство», близкий к наркомату финансов. Его призывы к «целесообразности», максимальному использованию уже имеющихся производственных объектов не нашли отклика у партийного руководства, и в конце 1928 года издание было закрыто — якобы за ненадобностью.

Ревущие двадцатые

Вышеупомянутая скоротечность нэпманского «праздника жизни» ощущалась всеми его участниками, стремившимися по этой причине в кратчайшие сроки получить максимум удовольствий, потребить предельное количество престижного продукта, а для этого предварительно получить сверхприбыли с производства, зачастую нечестным путем. Предельность такого существования ощущалась не только ввиду объективно нараставшего к концу 1920‑х государственного пресса, но и интуитивно, метафизически. Тот же Булгаков в «Собачьем сердце» (1925) приводит характерный внутренний монолог человека той эпохи:

«…Теперь пришло моё времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — всё на женское тело, на раковые шейки, на абрау-дюрсо. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует».

В рамках же антитезы «голодная молодость — золотые годы» наиболее навязчивым образом-воспоминанием, от которого стремились уйти как можно дальше, была война и связанные с ней человеческие трагедии, голод, многочисленные лишения. Однако ввиду потакания массовой культуры вкусам потребителя (а равно её неспособности к созданию принципиально новых образов) притязания «новой буржуазии» были направлены в прошлое, в царские, довоенные времена. По этой причине стремительно возвращались в советский быт блестящие рестораны с лакеями и изысканными французскими блюдами, роскошной ночной жизнью и отдельными кабинетами. От дореволюционных времен подобные заведения отличались лишь наличием джаз-бэндов на сцене.

На мой взгляд, далеко не случайно, что именно рестораны наряду с кабаре стали одним из бастионов культуры НЭПа, столь ненавидимой сторонниками «дела Стеньки с Пугачёвым» (по выражению Маяковского). Они воплощали собой самое простое и понятное новым хозяевам жизни удовольствие — от вкусной еды, приправленной незатейливой развлекательной программой. Недаром главный герой романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» (1933), отчаявшийся потратить миллион рублей в стране, начавшей первый пятилетний план (то есть в 1929—1930 годах), восклицает:

«А что я могу на них [т.е. на свои деньги — Ред.] сделать, кроме нэпманского жранья? Дурацкое положение!».

Однако не стоит думать, что подобные тенденции были характерны лишь для культуры советской России. В Западной Европе и в США 1920‑е годы также отмечены определенным «вещизмом» культурных запросов общества, тягой военного поколения к комфорту и развлечениям. Эти тенденции, надо сказать, имели значительный терапевтический эффект, заживляя душевные раны особой «культурой смешного», искромётно-веселыми джазовыми композициями, бурной ночной жизнью… Всем тем, что не могла и не хотела, в силу своей классовой, «нерыночной» природы дать народу власть Советов и партии.

Конец эпохи

Первое социалистическое государство мира, СССР, в разгар НЭПа провозгласило в 1924 год курс на индустриализацию. Для воплощения его в жизнь необходимо было любой ценой вырвать из рук нэпманов молодое поколение. Была сделана ставка на максимализм рабочей и крестьянской молодёжи, присущее ей стремление к равенству, обостренное чувство справедливости и желание лучшей жизни. А уж в мобилизации таких настроений на выполнение общественных задач большевики не знали себе равных ещё со времен «трудовых армий» конца Гражданской войны.

Свою лепту вносила, конечно, и пропаганда готовности населения СССР к войне с «империалистическим хищниками», сталинская доктрина советского государства как «осаждённой крепости», окружённой со всех сторон врагами, которых может опрокинуть только мировая революция, — правда, всё никак не приходящая. Тем большее значение для мобилизации молодежи, а затем и всего населения имела реальная «военная тревога» 1927 года, когда Великобритания по ряду причин разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом.

На вызванный слухами о войне «кризис хлебозаготовок» партийное руководство ответило административным нажимом и чрезвычайными мерами, а в области молодёжной политики — созданием и массовым привлечением в добровольное «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству» (Осоавиахим). Только за первый год существования этой организации число её членов достигло несколько десятков тысяч человек. Одним словом, в стране нарастала военно-политическая горячка под лозунгом «войны не хотим, но к обороне готовы».

Ещё одним фактором неустойчивости экономических и культурных порождений НЭПа стало принципиальное недопущение как «буржуазных элементов», так и в принципе несогласных с властью. Более того, уже в начале 1920‑х годов, параллельно с либерализацией экономического и общественного климата, в России начались организованные расправы с бывшими политическими оппонентами РКП(б). Важным прецедентом подобного рода стал печально известный судебный процесс 1922 года, в котором на скамье подсудимых оказались лидеры партии правых эсеров, обвинённые в политическом заговоре против страны Советов. Правые эсеры действительно в своё время были возмущены разгоном большевиками Учредительного собрания 5 января 1918 года, в котором они имели большинство, а их лидер Виктор Чернов был председателем. По причине резкого неприятия Октябрьской революции и курса РКП(б) на однопартийную диктатуру правые эсеры вместе с меньшевиками даже выступали против красных на первом этапе Гражданской войны (1918–1919) с оружием в руках. Тем не менее, публичная расправа с видными революционерами с дореволюционным стажем, получившими длительные сроки заключения и в итоге расстрелянными в годы сталинского террора, была резкой и суровой — а это весьма контрастировало с «потеплением» культурной атмосферы в годы НЭПа.

Наряду с объявлением XII партконференцией РКП(б) в августе 1922 года всех небольшевистских партий и течений «антисоветскими» и антигосударственными внутри самой партии большевиков, в силу болезни Ленина, началась ожесточенная борьба за политическое лидерство. Примечательно, что всё это происходило вопреки запрету на создание фракций и внутрипартийных групп. Партия стремительно раскалывалась на «левых» и «правых»: первые (Троцкий, Зиновьев, Каменев) стремились как можно скорее свернуть НЭП и перейти к форсированной индустриализации, а вторые (Бухарин, Рыков, Томский) всерьёз верили в ленинский тезис «НЭП — это всерьёз и надолго».

Масла в огонь подлил сам Ленин, в своих последних письмах и заметках, переданных партийному съезду (так называемом «политическом завещании»), не назначивший преемника и подвергший разгромной критике всех кандидатов на эту роль. Сталин в глазах Ленина был «слишком груб» для ответственной должности, Зиновьев — радикален и так далее. Поэтому «завещание» Ленина было скрыто от партийных масс, а борьба после смерти Ильича развернулась с особой силой.

Из-за борьбы группировок в ВКП(б) повисла в воздухе и судьба дальнейших преобразований в рамках НЭПа. Серьёзный бой сторонникам новой экономической политики намеревались дать «левые» на XIV съезде партии в декабре 1925 года. Каменев и Зиновьев выступили тогда с яростными нападками на НЭП в городе и в деревне — против сталинской концепции «социализма в одной стране», оправдывавшей любые манёвры на пути к нему, в том числе развитие смешанной экономики.

Радикализм «левых» порой доходил до абсурда и намного превосходил даже то, что произошло в СССР в 1930‑е годы. Зиновьев, большевистский правитель Ленинграда, даже обобществлённый сектор называл капиталистическим на том основании, что «наши фабрики и заводы, откуда мы изгнали эксплуататоров, связаны с рынком». До тех пор, пока будет сохраняться свобода торговли в рамках НЭПа, настаивал Зиновьев, говорить о социализме в России не приходится. Однако демарш левых не удался: съезд 1924 года, избранный по «ленинскому призыву» и под руководством Сталина поддержал своего патрона, а тот, в свою очередь, — главного идеолога НЭПа Бухарина. Это решение партийной верхушки было своевременным: неурожайный 1924 год остался позади, и за последующие три года и сельское хозяйство, и промышленность показывали стабильный рост. В 1927 год Сталин со ставленниками повторно разгромили объединённый «троцкистско-зиновьевский блок», лидер которого, Троцкий, был выслан за границу.

Новый курс

Казалось, НЭП устоит и на сей раз, но в 1928—1929 годах Сталин сделал резкий поворот на 180 градусов и обрушился с разгромной критикой уже на «правых», сторонников преодоления кризиса 1927 год рыночными мерами. Хотя истинные намерения и убеждения будущего «вождя народов» в 1920‑е годы остаются загадкой для исследователей, можно выделить ряд причин такого исхода: от объективных проблем с продовольствием в города до принципиального нежелания большевиков управлять экономикой рыночными методами. Не стоит сбрасывать со счетов и личную обиду Сталина на сибирских кулаков, с которыми генсеку партии не удалось договориться о поставках хлеба в ходе поездки в 1927 году. Многие же рядовые трудящиеся искренне полагали, что процветанию советской страны препятствуют буржуазные спецы и вредители, засевшие на производстве и в политическом руководстве разных уровней. Поэтому неудивительно, что в конце десятилетия НЭП был политически обречён, а страна погрузилась в поиски тех самых диверсантов на производстве. Первым делом подобного рода, предвосхитившим чистки 1930‑х годов, стал «шахтинский процесс» 1928 года, на котором в злонамеренном «вредительстве» обвинили ведущих инженеров и техспецов Донбасса. На сей раз дело дошло и до смертных приговоров: к расстрелу приговорили пять человек. Постепенно всё общество почувствовало холодное дыхание новых времен, нэпманский «праздник жизни» стремительно заканчивался…

С НЭПом в экономике закончить было несложно: учитывая политическое и гражданское бесправие дельцов, их предприятия были задавлены многочисленными налогами — благо налоговая система конца 1920‑х годов была сложной и запутанной. Другие нэпманы были вынуждены закрывать свои лавки и фабрики ввиду участившихся проверок и колоссальных штрафов за нарушения. В следующее десятилетие борьба с частным капиталом была увенчана в 1931 году официальным запретом частной торговли. В «сталинской конституции» 1936 года красноречиво были указаны лишь две формы собственности: государственная и кооперативно-колхозная, де-факто являвшаяся вариантом первой.

Порождённый НЭПом плюрализм в культуре догорал медленнее, но и с ним к середине 1930‑х годов было покончено: закрылись многие ведомственные журналы под предлогом их чрезмерного количества, исчезли частные кинотеатры и мюзик-холлы, рестораны и кафе превратились в мрачный и безликий общепит… В литературе, например, вместо многочисленных групп и объединений 1920‑х был создан Союз советских писателей под председательством вернувшегося в СССР Максима Горького. Союз провозгласил, что отныне в советской стране возможен лишь один «правильный» художественный метод — соцреализм, показывавший реальные, мнимые и планирующиеся успехи и достижения пролетариата и трудового крестьянства. Свобода художественного поиска на долгие годы осталась в прошлом, зато расцвел партийно-бюрократический диктат.

Эпоха НЭПа, начавшаяся в экономике с введения рыночных элементов, стремительно перекинулась на культуру, вызвав её расцвет ввиду материальных возможностей нэпманов и невиданной ранее свободы художественных экспериментов, неизменно находивших благодарного зрителя, слушателя и читателя. Однако разнонаправленность общественных интересов, отсутствие политической опоры у буржуазных элементов в советском обществе и враждебность большевистского руководства сделали положение НЭПа шатким и нестабильным. Грубо говоря, большевики, включая Ленина и Сталина, поддерживали НЭП, пока это было им выгодно, использовали его достижения в целях восстановления народного хозяйства. Когда же к концу 1920‑х годов хозяйство СССР было восстановлено, а новые художественные формы социалистического искусства — найдены, партия и правительство быстро и безболезненно свернули НЭП, ликвидировав нэпманов как класс, а с ним и все его культурные атрибуты.

С 1929‑м, «годом великого перелома» закончилась целая эпоха в жизни советского общества, но исследователи вновь и вновь обращаются к истории НЭПа, не без оснований видя в нем одну из воплощённых альтернатив вековой автократической тенденции истории России, протянувшейся сквозь века — от киевских князей до президентов РФ, от Андрея Боголюбского до Сталина. Быть может, нам стоит вновь обратить внимание на провалы и достижения НЭПа — даже в советских реалиях многоукладность в экономической и общественной жизни, конкуренция в сфере художественного творчества и культуры приносила существенные дивиденды и обществу, и государству.

Читайте далее:

— Дзержинский как хозяйственник: эффективный менеджер и сторонник НЭПа;

— «Внуки Ленина пить не будут»: питейные заведения в России времён НЭПа;

— Мода НЭПа. Кожаные куртки, короткие стрижки, гимнастёрки.