Герой Донской революции войсковой старшина Николай Голубов преследует идеалистическую цель — не допустить бойни между казаками. Для этого он использует влияние пленённого им контрреволюционера Митрофана Богаевского.

Поддержит ли планы Голубова Донревком и так ли прост Богаевский, давший согласие на сотрудничество? Об этом — новый рассказ Сергея Петрова из цикла о донских событиях 1917–1918 годов.

Он хотел сказать: «Давайте прервёмся, товарищи, ненадолго», но сказать ничего не получилось.

У Ковалёва такое в последнее время случалось часто — не успевал простудиться, сразу же ослабевали связки, и голос становился похожим на скрип старых дверных петель. Да и не только в связках было дело, ладно бы связки…

Оставив газету на гладкой, почти зеркальной поверхности стола, Ковалёв поспешил убраться на балкон. Противный кашель тут же прорвался наружу и сделался таким громким, что заглушил и звон трамвая, проезжавшего мимо «Палас-отеля», и весь Таганрогский проспект с его пролётками и людскими возгласами.

Он отнял от рта платок, — белый кусок материи вмиг сделался красным. Привет из прошлого. Очередной привет от каторги, вручённой ему, казаку Атаманского лейб-гвардии полка, царским правительством за отказ стрелять в демонстрацию рабочих, за посещения социал-демократических кружков.

Подумал: ему всегда была чужда и противна кровь, и вот — поди ж ты. Что в 1906‑м хотелось избежать её, но пролили. Что теперь, пока ещё струится юшкой, а скоро начнёт хлестать потоками. Как бы она ни отвращала — всю взрослую жизнь была с ним, лилась отовсюду, а теперь вот и из него.

«Успеть бы, — отдался на мгновение светлой мечте Ковалёв, — успеть бы сделать, что хотел…»

Но мрак реальности тут же застилал свет мечты. Он почему-то был уверен: привезённый из Енисейской губернии туберкулёз отмерил ему ещё год. Не больше.

— Виктор Семёнович! Ну что вы там застряли?! Дело же серьёзное! — выкрикивал из номера Сырцов, энергично расхаживая по номеру, театрально потрясая руками.

А Виктор Семёнович с удивлением обнаружил в себе, что возвращаться в номер не хочется. Здесь было хорошо, на этом балконе. На нём висело красное полотнище, большими белыми буквами было написано: «Вся власть Советам!» И Ковалёв в своей кожаной тужурке, высоких сапогах и галифе, должно быть, красиво смотрелся на этом фоне. Виктор Семёнович. Виктор, Семёна сын. Кашель прекратился. Показалось, что воздух пахнет морем.

— Иду, — отозвался он недовольно.

…Со дня на день ждали приезда Орджоникидзе. В Ростове готовили Съезд трудового населения Дона. Товарищ Серго должен был провести его и предложить делегатам переименовать область в республику, а Донревком преобразовать в республиканский Совет народных комиссаров и Центральный исполнительный комитет. На должность председателя Совнаркома решили выдвигать Подтёлкова. Ковалёву предстояло возглавить ЦИК. Все эти назначения и переименования виделись чистой формальностью, вряд ли кто из делегатов съезда, будь он казаком, рабочим или крестьянином, протестовал бы против. Главная задача съезда состояла в другом — заложить фундамент мирной жизни, стереть противоречия между крестьянством и казачеством.

…И вот сейчас, те, кому история почти что вручила право руководить республикой, собрались в одном из самых просторных номеров ростовского «Палас-Отеля». Фешенебельная гостиница, принимавшая когда-то императорскую семью с многочисленной свитой и прочих представителей власти прошлого, превратилась в ставку власти нынешней, народной.

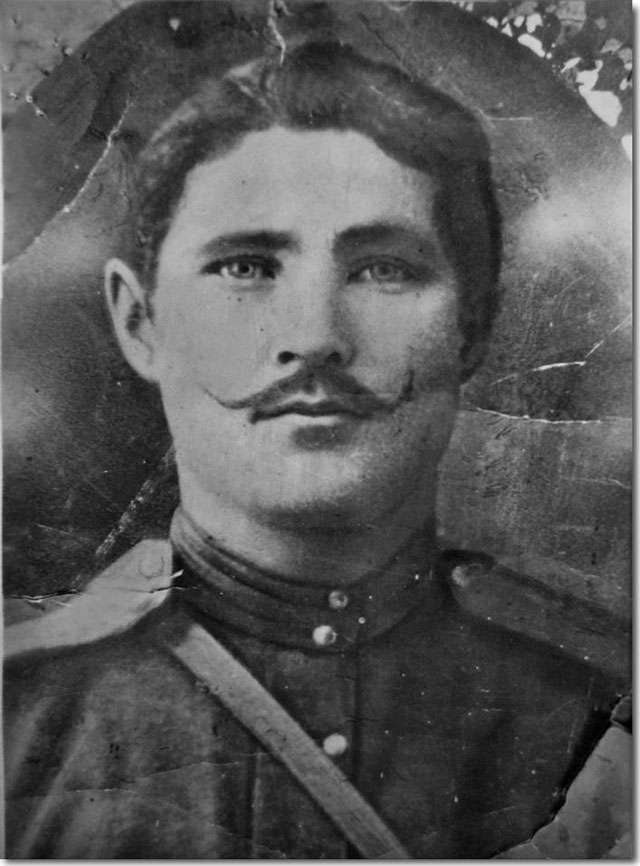

Большой Подтёлков громоздился за столом, как крутая гора у реки, задумчиво подкручивал ус. Его широкоскулое лицо то смотрелось решительным и суровым, то вдруг превращалось в какой-то размякший с усами блин. Бывшего батарейца одолевали сомнения. Сомнений была целая туча.

Кривошлыков, стоявший у высокого окна, напряжённо вглядывался в проспект. Революционер и поэт, романтичный юноша, он не мог пока понять смысла и значения предлагаемой ему должности — «комиссар по делам управления». И тоже сомневался.

И лишь Сырцову, похоже, всё было понятно. Не было места сомнениям ни в душе, ни в голове. Для него, привыкшего быть «приставленной» тенью Подтёлкова, новая должность звучала обыденно — заместитель председателя Совнаркома Донской советской республики. И не нужно было быть провидцем, чтобы понять: главным в этом политическом тандеме будет он, политически-грамотный большевик Сырцов, а не путающийся в идеологических коридорах, полуграмотный казак Подтёлков.

…Снова загремели стулья, заскрипел паркет. Ковалёв, Кривошлыков и Сырцов расселись по прежним местам. Подтёлков осторожно, точно мины, коснулся газеты, подтянул её к себе.

— Так… что же это? — удивлённо обронил он.

Маленькая, сухая ладонь Сырцова легла на мощное плечо будущего «президента» республики. Будущий «президент» сидел недвижимо. Со стороны он и Сырцов напоминали громадный памятник и маленького мальчика, внимательно памятник осматривающего.

— А то, Фёдор… Измена, Фёдор, и контрреволюция…

Теперь он уже походил не на маленького мальчика, а на учителя, пытающегося вразумить набедокурившего ученика-верзилу, втолковать ему, почему так, как поступил он, поступать нельзя, почему именно так — плохо. Каждое новое слово звучало веско, убедительно, и с каждым новым словом Подтёлков рассеянно, но согласно кивал. Будто открывались перед учеником невиданные ранее горизонты вежливости и этикета, а жар раскаяния растапливал изнутри куски невежественности и хамства.

— Богаевского надлежало доставить в Ростов, — терпеливо объяснял Сырцов, — а Голубов его привёз в Новочеркасск. В свою, так скажем, вотчину. И намерен его судить там… Плевать ему на Донревком и на твои приказы, Фёдор…

Подтёлков озабоченно вздохнул.

— Но, — осторожно подал голос Кривошлыков, — Голубов арестовал Богаевского! Он хочет судить его казачьим судом… Народным… Где же здесь измена? Где контрреволюция?

Убрав ладонь с плеча Подтёлкова, Сырцов обратил в сторону Кривошлыкова подозрительный взгляд. Этот был из других «учеников». Пытливый, такие, как он, на каждое «надо» отвечают «почему»…

— Вспомни нашу вчерашнюю беседу, Михаил. Вспомни, я обрисовывал разницу между анархией и социалистической демократией… То, что делает Голубов — это анархия, что много хуже сейчас, чем просто измена…

— Но Голубов стоит за советскую власть! — не унимался Кривошлыков. — Он это доказал в боях, неоднократно… Неужели ты не видишь разницы между ним и генералом Поповым?

Сырцов снисходительно улыбнулся.

— Миша, я и не называю его Поповым или Корниловым… Но у него какие-то свои представления о советской власти, достаточно странные… Не может быть одной советской власти в Ростове, а другой — в Новочеркасске… Революция требует единства, а не казачьей или крестьянской самостийности, понимаешь это? Тем более — в такой серьёзный момент, когда белые рыщут в Сальских степях, набирая новых сторонников… Да что там — степи?! Вся Россия в огне, Михаил! До демагогии ли?

…Ковалёв внимательно слушал его, наблюдал за тем, как резко тот рубит ладонью воздух и никак не мог ответить себе на вопрос: в чём же разница между ним самим и этим пламенным оратором, недавним студентом Серёжей Сырцовым?

«Мне почти сорок. Ему — чуть за двадцать. Но оба мы — большевики и оба присланы сюда Совнаркомом. В силу молодости, он более решителен, наверно… И, можно даже сказать, более нагл. Его не била жизнь… Я был на каторге, он не был…»

— …хватит, хватит казакоманствовать, Михаил…

«Вот оно, — оживился наконец Ковалёв, — вот оно — главное наше различие».

Не в возрасте было дело, не в жизненном опыте и даже не в подчёркнутой «штатскости» Сырцова — пиджак, мятый галстук, засаленный воротничок рубахи, волосы под прямой пробор, нет. В «казакоманстве» — словечке, которым Серёжа бравировал уже не в первый раз.

Устанавливая советскую власть на Дону, Сырцов отметал «казачий фактор» как совершенно ненужный, мешающий делу. Не отметал, а выметал скорее, частями, потихонечку. Рабочие и крестьяне — они, и только они существовали для Сырцова. Что же до казачества, то это пережиток царизма, «нагаечники», ненужное сословие, опасное своей самобытностью. «А что такое „самобытность“? — задался как-то вопросом Сырцов на одном из прошлых их собраний и тут же ответил на него. — Это шовинизм! Это донской национализм, товарищи! А революция, дающая равенство и братство народам, не может идти рука об руку с национализмом!»

Ковалёв долго с ним спорил тогда, и казалось, что даже одержал победу. «Если бы казаки встали горой за Каледина, — убеждал он Сырцова, — сидели бы мы с тобой, товарищ Сергей, где-нибудь в Воронеже сейчас, или в Москве… Но казаки поддержали советскую власть! И Голубов, и Автономов, и Подтёлков, и другие товарищи… Не будь их — не было бы здесь и советской власти…»

Сырцов в тот раз смолчал, опустил глаза.

Но знал Ковалёв, совершенно точно знал, как только нет его с Подтёлковым и Кривошлыковым, Сергей тут же принимается политически обрабатывать их, призывая забыть о всех казачьих предрассудках, убеждать: самый правильный путь для казачества — прийти в толщу крестьянства и раствориться.

Вожди красного казачества держались. Благодаря Кривошлыкову, конечно. Если бы не было его «зачем» и «почему», месяц-другой, и Подтёлков бы сам себя «расказачил».

— Товарищ Кривошлыков прав, — кашлянув в кулак, заметил Ковалёв, — никто не собирается идеализировать Голубова, но и лепить из него контрреволюционера тоже не следует… Напомню, что в ноябре я сидел с ним на Новочеркасской гауптвахте, в одной камере… Я имел возможность разглядеть этого человека и его политическую позицию…

— И что же Вам удалось разглядеть, Виктор Семёнович? Новую трактовку Маркса?

Сырцов, барабаня пальцами по столу, продолжал улыбаться, торжествовал.

Определённо, этот парень ощущал не только политическое, но и интеллектуальное превосходство. Над Подтёлковым, Кривошлыковым, над ним, над всеми, кто называет себя «революционным казачеством». И в этом высокомерии, в этих надменных интонациях Ковалёв вдруг узнал… Богаевского.

Это казалось странным и диким, но да, именно Богаевский сидел перед ним!

…Год назад Виктор Семёнович вернулся с каторги в родную станицу. Вернулся в тот самый момент, когда шли выборы на первый Войсковой круг. И станичники послали на Круг его, единственного революционера.

«Почему вы говорите каза́ки, а не казаки́?» — Богаевский смотрел на него внимательно, щурясь за стёклами пенсне.

«Потому, что я долгое время жил в Сибири, — спокойно отвечал Ковалёв, — а там казаков называют каза́ками».

«Вот как? Ну, а вы себя к кому отнести изволите? К казакам? Или к каза́кам?»

Смеялись в президиуме господа, а по лицу Митрофана Петровича бродила лукавая улыбка, очень похожая на ту, которую демонстрировал сейчас Сырцов.

— Голубов, — твёрдо сказал Ковалёв, — стоит на позициях левых эсеров, коим симпатизируют многие наши донцы… Взгляд его на революцию несколько утопичен, не буду скрывать. Голубов — идеалист, и в чём-то анархист даже, да… Идея устроить казачий суд над Богаевским, что называется, из этой оперы. Как и другое его намерение — не допустить разжигания гражданской войны на Дону, используя обращение того же господина Богаевского, — Ковалёв покосился на газету, — поэтому, повторю: Михаил прав. Голубов не контрреволюционер. Заблуждения не есть измена… Дело партии — эти заблуждения развеять, не справимся — грош нам, как большевикам, цена, Сергей…

Номер придавила тишина. Настолько идеальная, что было слышно тиканье карманных часов из-под тужурки Ковалёва. Кривошлыков обратил к окну свой мечтательный взгляд. Сырцов, сбитый с толку неожиданным заявлением о «деле партии», нахмурился и почесал лоб.

— Суд? — прервал тишину Подтёлков. — В Новочеркасске? А мы, Донревком? Сторона?

Ковалёв почувствовал, как снова, медленно, но упорно, точно парами газовой атаки, вползает в него сибирская болезнь. Как сковывает грудь боль и подкатывает к горлу спазм.

— Нет, — голос снова стал сиплым и слабым, — не сторона… Мы пришлём в Новочеркасск своего товарища. Пусть он выступит на этом процессе обвинителем… Тем самым мы покажем уважение народному суду и лишний раз подчеркнём революционное единство…

Опять замолчали. Опять тиканье часов сквозь тишину.

— Подчеркнём? Или изобразим?

Сырцов с прежней снисходительностью взглянул на него, и тут же, совершенно неожиданно, точно пил человек чистый спирт и вместо того, чтобы пасть смертельно пьяным, сделался трезвее, резко вскинул руку.

— Я голосую «за»! Я поддерживаю предложение товарища Ковалёва!

…Со звоном и грохотом по рельсам Таганрогского проспекта прокатился трамвай. Кто-то играл на гармошке.

2

Митрофан Петрович перечитал исписанные аккуратным почерком листы бумаги, сложил их в ровную стопочку и отодвинул на край стола.

Стопочка содержала в себе раскаяние — яркое и пафосное. Исторический экскурс. Дон на сломе эпох. Ошибки пройденного политического пути. Полное признание советской власти.

…Он проснулся рано, солнце ещё не глазело в окно. Проснулся и почувствовал какую-то разительную в себе перемену.

Смерти не было, вот что. Не было! Она больше не являлась к нему, напротив — жизнь прислала своих парламентёров! Они шли по коридорам подсознания, и были всё ближе, представая в его воображении величавой дамой и нагловатым франтом, — уверенность и азарт.

«Что со мной? — Митрофан Петрович, оглядел стены камеры, пол и потолок, решётки в высоком окне. — Отчего перемена?»

Тепло города, наверно, просочилось сквозь стены Новочеркасской гауптвахты. Тепло родного города.

Канул час. Один за другим явились новые парламентёры. Один за другой, точнее, вполне уже осязаемые. «Материальные, прости Господи», — поправил себя Богаевский.

…Первой пришла Елизавета Дмитриевна. Она принесла немного хлеба, колбасы и молока. Присела рядом на нары, поцеловала его в сухую, худую щёку.

Они сидели, держась за руки, как десять лет назад, в первые месяцы их любви. И колбаса пахла прекрасно.

«Я в тебя верю, Митрофан, — тихо молвила жена, — Николай Матвеевич обещал мне, что решение примет народ, никакого давления оказываться не будет. Ты очаруешь их, ты убедишь их в том, что не опасен».

А потом привели какого-то пожилого господина в штатском, выправкой похожего на офицера, лицо было знакомо, но Митрофан Петрович никак не мог вспомнить этого лица.

«Тс-с‑с, — господин часто подносил указательный палец к губам, — времени мало… Я пришёл поддержать… Знайте, что патриоты Дона сделают всё, чтобы освободить Вас. Эти Ваши слова в советской газете восприняты правильно, не сомневайтесь… Вас шантажировали и пытали, ведь верно? Никто не поверил в искренность и правдивость напечатанного. Попов собирает силы. День-другой, и Новочеркасск будет взят. Берегите себя! Главное — берегите себя, Митрофан Петрович! Вам верят… Я принёс записку от друга».

Он ушёл неслышно, ведомый нервно озирающимся по сторонам конвойным казаком, оставив в ладони Богаевского мелко сложенный клочок бумаги.

«Частичное признание вины, — прочитал он, — подчас лучше, чем полное. Держись, пускай туман, как ты это умеешь. Тяни время. Твой Павел».

Это был почерк Агеева.

«Он остался в Новочеркасске? Он не ушёл тогда со всеми?»

Опять вспомнилась отчаянная эвакуация из города, собирались в спешке, всё кубарем. Богаевский в последний день потерял из вида Агеева, да и вообще, памятуя пораженческие речи друга, он даже допустил мысль, что тот не просто останется, но пойдёт на службу большевикам. Выходило, что не пошёл.

Впрочем, не было сейчас времени гадать — где и с кем Агеев, думать нужно было о написанном и о том, чему предстояло быть сказанным вскоре.

Митрофан Петрович протёр стёкла пенсне.

Сегодня утром он намеревался дописать свою исповедь. Необходимо было усилить аргументацию, внятно изложить предложения по строительству мирной жизни на Дону, своём участии в нём. Однако сейчас стало понятно, что с такими предложениями следует повременить. Что шанс предстать перед историей достойно у него ещё имеется.

«Пускай туман, как ты это умеешь… Павел прав. Толковый юрист, он не может быть не прав в таких случаях…»

Митрофан Петрович поднялся с нар, сделал несколько махов руками, прошёлся по камере, остановился у стола и снова взглянул на бумаги.

— Пускай туман, как ты это умеешь, — пробормотал он под нос, — частичное признание вины… подчас лучше, чем полное…

Изорвав записку, он положил клочки бумаги в карман брюк и решил, что новую речь писать не будет. Он просто будет говорить.

«Как ты мог так быстро сдаться? — упрекнул себя Богаевский. — Сдаться и сдуться, а? Поверить, что Белое дело на Дону проиграно? Ведь ты же сам видел, как грозны калмыки, сам слышал, что новые силы стекаются в Зимовники, под знамёна Попова».

И тут же сквозь него будто бы проросло исполинское древо оправдания.

«Ведь были и другие калмыки, что смотрели на него недовольно. В их глазах читалось — прочь с нашей земли, ты несёшь нам несчастье. Уж не они ли его и выдали Голубову? А трагедия Новочеркасска? А самоубийство Каледина? Разве просто было выдержать мне всё это?»

…Да, он просто будет говорить. Он будет пускать туман.

«Я — талантливый историк и политик, — Митрофан Петрович расправил впалую грудь, — Златоуст земли Донской! Уж если мне удавалось с лёгкостью влиять на офицеров и дворян, неужто я не смогу овладеть скудными умами простых казаков? Я обыграю Голубова. Я обыграю весь их Донревком. Я спасусь и вобью клин между самими донскими большевиками, между ними и глупыми, доверчивыми казаками … И Голубову придёт конец!»

Богаевский пока не мог объяснить самому себе, как именно будет вбит этот клин и каким образом будет покончено с Голубовым. Но эта идея буквально пленила его, и он, впервые в жизни, пожалуй, подивился своей храбрости:

«Да ты смельчак, Митрофан! Ты способен на риск, на поступок! А Голубов? Что Голубов? Он глуп! Глуп и наивен. Он захотел использовать тебя в поисках мира, когда мир уже трещит по швам! Даже его казаки вышвырнули из Новочеркасска, советского коменданта… И он желает, чтобы я сказал им: „Не бунтуйте! Слушайтесь советскую власть!..“ Что ж, скажу. Но эти слова заставят их задуматься совсем о другом…»

Митрофан Петрович продолжил бродить по камере, восторгаясь собою, энергично потирая руки и наполняя пространство воркованием. «А ведь Голубов мог шлёпнуть тебя в степи, и не было бы сейчас храбрости! — внезапно подумал он. — Она есть, пока есть Голубов и его деликатность!» Но думу эту он отверг с негодованием, прихлопнул, как неожиданно залетевшего комара.

Богаевский всё бродил и бродил. Он думал, ему нравилось думать, — активная, решительная, можно сказать, мыслительная деятельность возвращала ему себя, прежнего и настоящего Митрофана Богаевского.

…И вот в коридоре загремели ключи, тяжело отворилась дверь и на пороге снова возник конвойный казак.

В руках его был металлический таз. Из таза валил пар.

— Скоро на суд, Ваше благородие. Побриться, почиститься не желаете? Вот‑с, свежая рубашка, опять же, Николай Матвеевич передали…

— Желаю. Спасибо, голубчик…

Читайте также предыдущие рассказы цикла:

- Подождём «Высочайшего акта».

- Кража Донской революции.

- Атаман Каледин и его «мятеж».

- Любовь и Голубов. Расследование Войскового Круга.

- Причуды Донской Фемиды. Последний день суда над Голубовым.

- «Колхида». «Левая группа». Гражданская война — не за горами.

- На мели.

- Тайные воздыхания Митрофана Богаевского и прозрачная конспирация Белого движения.

- Октябрь наступает.

- Фикция демократии.

- Против чести.

- Явление Донревкома.

- Не свободным словом, а оружием и плетью.

- Абсолютное «да».

- Чудак ты, ваше благородие.

- В степь.

- Жизнь гарантирую.

- Сохранить для истории.

- Приношение Зелёной Таре.

- Не ради власти, а ради судьбы революции.